高粱红火了村民生活

胡宗仁 刘志科

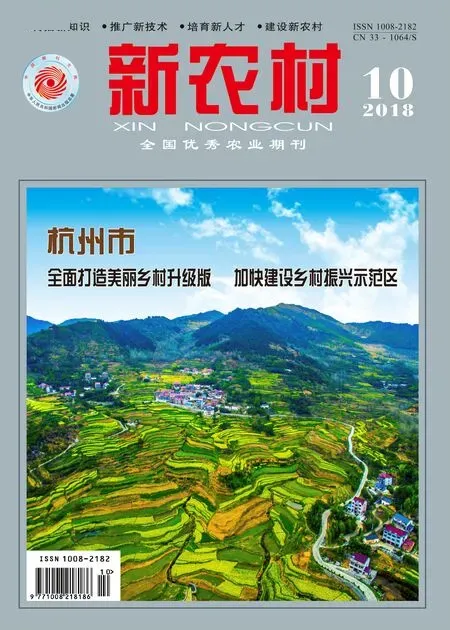

在开化县,有一个小山村,靠种高粱成了有名的“网红”村,它就是大溪边乡上安村。

只见路边层层梯田,种了连片的高粱,一串串高粱穗饱满、均匀,轻风吹过,空气里弥漫着阵阵清香,青黄的高粱穗就快成熟了。“这是留守村民的宝贝,现在,家家户户种高粱、酿高粱酒。”村支书余雄富一边介绍,一边带记者来到村综合办公楼。这幢气派、崭新的大楼,让记者眼前一亮。

“原先的村办公房建于上世纪60年代,破旧低矮。”村干部丰红霞找出老房子的照片给记者看。在大集体时,这老房子用于储存大队的储备粮,后来作为村小学的房子,2001年成了村办公场地。

“在上级部门帮扶下,2016年6月拆了老房子,新建了这幢三层半高的大楼。”余雄富说,新办公楼也是村游客接待中心。一层是会议室,能容纳60多人开会;二层是村干部办公的;三层是民宿,4个标间、2个单间。改革开放40年,昔日穷山村能发展起乡村旅游,村民也没想到。

上安村有240多户800多人,耕地只有500亩(1亩=667平方米,下同),山林4 200多亩。因为资源贫乏,村民过着穷日子。“小时候,家里穷,想吃米饭、猪肉都难。”村民主任余国华说,村里耕地少,一年里村民有8个月是吃番薯的。到了上世纪90年代,外出打工的人多了,生活条件才好起来,不仅吃饱,还讲究吃好。现在,他在外承揽建筑工程,年收入40多万元。

穷则思变。余雄富告诉记者,上安村有两大特点:一是外出打工的人多,约有400人。他们闯荡10多年,不少人成了搞建筑装潢、卖医疗器械、开服装厂的老板,其中有30多人资产在千万元以上;二是近几年发展高粱种植,留守老人、妇女的钱袋子鼓起来了。

为了发展乡村休闲游,调整产业结构,上安村摸索了3年多时间。2014年,上安村动员农户种了200亩观赏型向日葵,但“好看不来钱”。2015年,村里利用当地梯田资源,试种了240亩高粱。

“这一试种种出了名堂。”余雄富说,那年高粱平均亩产达到400千克,现在亩产500千克。高粱每千克卖3元,村民种植积极性一下子提高了。每年5月底收了油菜种高粱,到9月底收了高粱种油菜,土地资源不浪费。既“种”风景又收粮油,走出了一条“好看又来钱”的增收路子。2018年高粱种植面积发展到500多亩,每亩平均收益近万元,迅速成为农民增收的“网红”产业。

“现在,村里种高粱的主力是70岁左右的留守老人。”余雄富介绍,像70多岁的村民余贤宝,去年夫妻俩种10亩油菜和8亩高粱,净收入超2万元。今年余贤宝又种了12亩高粱。

2016年,村民余国忠投资400多万元办起专门酿高粱酒的酒厂,以及“红高粱农庄”。“他以保底价每千克3元收购村民的高粱,再酿酒销售。”2017年,农庄的2.5万千克高粱酒销售一空。2018年上半年“吊酒”2万千克左右,下半年还要“吊酒”1.5万千克。随着游客增多,高粱酒供不应求。

大溪边乡文旅办主任郑建平说,40年来上安村变化巨大。尤其近几年,村里发展绿色农业,种高粱、油菜,“种”风景,让土地、劳动力、旅游、农民增收之间形成一种良性互动,不仅让留守老人每户年增收一两万元,还打造了上安梯田景区。随着村庄变美,来村里看生态风光、品红高粱酒、尝美味土菜的游客多了,高粱的附加值提高了,农民的收入也更多。