相对荧光定量法检测人体2′,5′-寡聚腺苷酸合成酶相对表达水平

张晶,王芳,陆春燕,孙诗琪,孙家鹏,邢美杰,章良弼,付洁,宋海峰

1.军科正源(北京)药物研究有限责任公司,北京 102206;2.军事科学院 军事医学研究院生命组学研究所,蛋白质药物国家工程研究中心,北京 102206;3.安徽安科生物工程(集团)股份有限公司,安徽 合肥 230088

生物标志物是指可用于检测并评价生理病理的某种特定的指标物[1],包括生物大分子如酶、生长因子,或小分子如DNA、RNA、microRNA等。临床上,可以通过检测生物标志物筛查出相关疾病的早期患者。在药物研发及临床治疗中检测相关生物标志物并通过生物标志物的上升或下调来评价药效或疗效,判断患者的预后以及预估生存期的长短。更重要的是对生物标志物的深入研究为新药的研发和临床应用提供了可能,例如肺癌相关的生物标志物p53基因[2-3]、乳腺癌相关标志物糖蛋白CA125[4]、正常细胞DNA甲基化与沉默基因突变[5]、干扰素疗效相关的 2′,5′-寡聚腺苷酸合成酶等[6-8]。

干扰素类药物是Kerr等发现的由干扰素诱导产生的抗病毒蛋白(antiviral protein,AVP),参与机体非特异抗病毒反应,是机体重要的抗病毒蛋白之一。2′,5′-寡聚腺苷酸合成酶(2′,5′-oli⁃goadenylate synthetase,2′,5′-OAS)的活性变化已经成为临床上评价干扰素类药物如派罗欣对机体作用的经典生物标志物分子之一[9-10]。

目前针对生物大分子如生长因子、酶类的检测方法主要通过依赖于特异性抗体的酶联免疫反应检测其蛋白水平的表达,如ELISA、MSD、Gy⁃rolab等[11-13],虽然最为灵敏的MSD(Meso Scale Discovery)已经能将检测灵敏度提升至皮克级,但其成本高,并且针对个性化大分子获得理想的特异性抗体从而建立建立理想的实验条件仍是巨大挑战。相比之下,尝试从核酸水平去检测生物大分子是分析方法发展趋势之一。聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)是一种通过引物、聚合酶特异性扩增DNA片段的技术,逆转录-实时荧光定量PCR(reverse transcription quan⁃titative real-time PCR,RT-QPCR)是在这种扩增过程中加入荧光物质对每次PCR反应后的产物进行检测的方法。根据内参或外参的选择,常用的 QPCR 法又可分为相对定量法(2-ΔΔCt)、双标准曲线相对定量法及绝对定量法。目前,RT-QPCR或QPCR法已广泛应用于基因的RNA表达水平变化及核酸类药物的药代动力学检测中[14-15]。

本研究基于受试品聚乙二醇化重组人干扰素α2b注射液临床Ⅰa期的研究,以派罗欣为阳性参比药物,建立了 RT-QPCR 2-ΔΔCt方法检测受试者给予干扰素类药物后不同时间点2′,5′-OAS相对于药前点的表达水平变化倍数。与传统蛋白水平检测的ELISA方法相比,2种方法对于药效学指标的整体趋势与剂量关系类似。此外,基于核酸水平的研究结果表明可能给出更多生物标志物变化信息。证明RT-QPCR可以作为一种检测外周全血中生物标志物的替代分析方法。

1 材料与方法

1.1 材料

QPCR 仪器为 ABI 7500 Fast(ThermoFisher Scientific公司);受试药聚乙二醇化重组人干扰素α2b注射液由安徽安科生物工程(集团)股份有限公司生产并提供;对照药物聚乙二醇干扰素α2a注射液(商品名:派罗欣)由安徽安科生物工程(集团)股份有限公司提供);TRI试剂购自Sigma公司;逆转录试剂购自Thermo公司;QPCR SYBG染料购自诺唯赞公司;ELISA检测试剂盒购自美旋生物科技有限公司。

1.2 试验方案

药效学分析中受试品聚乙二醇重组人干扰素α2b注射液的给药方法为160 μg/人,对照品聚乙二醇干扰素α2a注射液(派罗欣)为180 μg/人。分别在给药前 30 min,给药后 1、3、6、9、12、24、48、72、96、120、144、168、192、240、288、336、480 h采取样品。

1.3 采样方法及样品前处理方法

1.3.1 血清样品采取方法 取静脉血放入真空试管中,室温放置30 min后3000 r/min离心8 min,分离出血清,-80℃保存;

1.3.2 全血样品 取200 μL新鲜全血加入含750 μL TRI试 剂 、20 μL 5 mol/L 醋 酸 的 1.5 mL EP管中,立即混匀,冻存于-80℃,按TRI全血RNA样品提取方法提取RNA后逆转录成cDNA。

1.4 QPCR检测方法

1.4.1 cDNA模板制备 将0.2 mL新鲜抗凝全血加入装有 750 μL TRI试剂、20 μL 5 mol/L 醋酸缓冲液的EP管,立即混匀,冻存于-60℃~-80℃。用TRI试剂提取RNA,用Thermo试剂盒体外逆转录获得cDNA,冻存于-80℃备用。

1.4.2 引物设计 根据NCBI Reference Sequence(NM_001032409.1、NM_016816.2、NM_002534.2),用DNAMAN分析同源序列(795 bp),在博迈德生物技术有限公司将序列合成到pBM19-B simple载体,并利用Primer 5.0软件设计OAS、GAPDH上、下游引物,扩增片段长度分别为150、127 bp。2′,5′-OAS 上游引物为 5′-CAAGCTCAAGAG CCTCATCC-3′,下 游 引 物 为 5′-TGGGCTGTGTTG AAATGTGT-3′;GAPDH 上 游 引 物 为 5′-GAAGGT GAAGGTCGGAGTC-3′,下 游 引 物 为 5′-GAAGAT GGTGATGGGATTTC-3′。

1.4.3 精密度检测 为了验证QPCR方法的精密度,用质粒提取试剂盒提取OAS质粒,将质粒逆转录成cDNA后,用紫外分光光度计检测其浓度、纯度并计算其拷贝数。用1/10 TE将其稀释到108拷贝/μL,保存在-20℃备用。将OAS质粒按1/10 梯度稀释至 107、106、105、104、103、102拷贝/μL;另外将 OAS 质粒从 108拷贝/μL稀释至 107、5×105、2.5×104、2.5×102、102作为质控样品。20 μL QPCR反应体系包括模板 1 μL,SYBG 混合液 10 μL,上、下游 引 物(10 μmol/L 混 合 液)0.5 μL,用DEPC水补足。按说明书推荐程序进行检测并分析该方法的准确度及精密度。

1.4.4 分析方法 用逆转录cDNA作为荧光定量PCR扩增的模板,用DEPC水将模板稀释至30 ng/μL,上样量分别为1、2 μL。反应体系包括SYBG混合液10 μL,上、下游引物(10 μmol/L混合液)0.5 μL,用 DEPC 水补至 20 μL。反应程序按说明书推荐进行(95℃ 5 min;95℃ 10 s,60℃ 30 s,40 个循环),熔解曲线分析。采用 2-ΔΔCt计算 2′,5′-OAS 相对表达倍数。

1.5 试剂盒(ELISA)检测方法

根据试剂盒说明书,用标准品稀释液将标准品梯度稀释至200.0、100.0、50.0、25.0、12.5、6.25、3.125、1.563 U/mL;其中 200.0 U/mL同时为锚定点及定量上限,1.563 U/mL为锚定点,3.125 U/mL为定量下限。质控样品浓度为150.0、20.0、9.4 U/mL。将每个个体相邻的2个时间点的血清样品混合后参照说明书进行检测。

2 结果

2.1 引物特异性

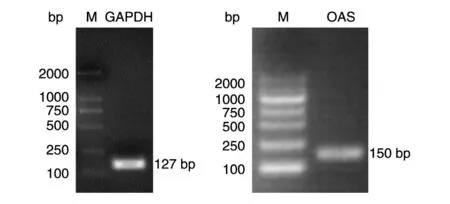

用 2′,5′-OAS 及 GAPDH 基因的引物,以各样品的cDNA为模板,用QPCR检测样品中这2个基因的表达情况,随机挑选3个样品的结果进行琼脂糖凝胶电泳,检测PCR扩增片段大小(图1)。同时对每个QPCR反应孔的熔解曲线进行分析,结果显示除了检测结果Ct>33的某些样品可能在72℃左右出现非特异峰,其他样品的熔解曲线均在83±1℃左右单一峰(图2),说明引物有良好的特异性,在整个反应体系中只有单一特异产物。

2.2 最佳模板量的确定

图1 琼脂糖凝胶电泳

用逆转录得到的cDNA样品为模板进行PCR扩增,模板稀释至30 ng/μL。为避免样品处理过程中带入的抑制性因素的影响,考察了不同上样量对测样的影响。结果显示上样量为1 μL时Ct值最小(图3),因此确定样品的上样量为1 μL。

2.3 标准曲线线性、质控样品灵敏度及精密度检测

经过5次检测,标准曲线的线性(R2)均在0.99以上,OAS质粒标准曲线的批间CV为5.1%~17.6%;质控样品的批内精密度CV为0.2%~20%,批间CV为5.4%~18.5%,批内准确度RE为-31%~17%,批间准确度RE为-13.5%~9.8%。测样过程中标准曲线的批间精密度为18%~25%,批间准确度为-11%~10%。

图2 QPCR融解曲线

2.4 样品检测结果

在ELISA方法中,以给药时间点为横坐标、血清中2′,5′-OAS活性值为纵坐标做图(图4A),可以看到 160 μg剂量组(n=4)的 2′,5′-OAS在给药后20 h左右微弱上升,180 μg剂量组(n=3)未见上升。在 QPCR结果中,用 2′,5′-OAS相对药前值计算的相对表达变化倍数对时间做图(图4B),160 μg剂量组(n=4)2′,5′-OAS的相对表达倍数在给药后明显上升,12 h左右达到峰值,之后开始下降,192 h左右降低到基准值左右;180 μg剂量组(n=3)给药后也有微弱上升,并在9 h左右上升的峰值,15 h左右降低到基准水平。因个体差异很大,2组数据间无统计学意义,但2种分析方法得到的结果趋势是一致的。

3 讨论

图3 上样量确定实验

图4 临床Ⅰa期试验中受试组(160 μg/人)和派罗欣组(180 μg/人)2′,5′-OAS生物标志物-时间图

利用分子手段检测生物标志物已经成为一种趋势,并且随着PCR技术的发展,更加精密、灵敏、高通量的PCR检测方法被开发及用于临床检测,如数字PCR[17-18]、seminest-PCR、多重荧光定量PCR等。对于含量极低、容易降解、在蛋白水平检测时受基质影响较大,以及其他不能在蛋白水平检测的生物标志物,均可以尝试在核酸水平对其进行检测。在本实验中,我们分别用QPCR和ELISA法对相同个体、相同给药方法的血清样品、全血样品提取的RNA进行检测并比较药时关系。

核酸翻译蛋白质的效率在不同个体间存在差异,本研究对标志物核酸水平和蛋白水平比较的结果,2种检测方法得到的单个个体的药时变化趋势及剂量依赖性趋势是一致的,甚至在QP⁃CR分析方法基础上,获得了给药后48 h更多的变化水平信息(尽管因个体差异大无统计学差异),提示QPCR法相比较于ELISA法更加适用于检测变化相对微弱但很关键的一些指标。

对于相对定量PCR来说,需要用对照样品、内参基因进行归一,通过2-ΔΔCt计算实验样品待测基因相对于对照样品的相对表达倍数变化,会显著提高样品组与对照组之间的差异,并且与样品内参基因、靶基因检测出的Ct值有关。例如,若靶基因的Ct值在34甚至以上,理论上靶基因的表达量很低,但若内参基因的Ct也相对较高如为32,则按 2-ΔΔCt计算出的相对表达倍数很高,但理论上该样品是不能满足QPCR检测标准的。因此,在本研究中,我们在保证大部分样品可用的前提下,将GAPDH的可接受Ct值限定为≤30,若某个样品的Ct值在30以上,则考察其样品质量或通过重新提取、加大上样量等方式将Ct值控制在30以内后再检测该样品的靶基因计算其表达倍数。通过在整个实验中分别固定2个基因的阈值,也可以在每个分析批中均加上对照样品,并且以同一批中对照样品的检测结果来计算相对表达倍数;或者建立标准曲线以及质控样品来调整分析批批间的系统误差,若采用该种方法须界定标准曲线及质控样品的接受标准。这3种方法都可以降低试剂、仪器、人为等各种系统误差引起的数据不可靠的情况。

基于RT-QPCR的分析方法与常规进行基因表达的研究性课题不同,检测体系中抑制因素的存在、气溶胶污染是重要的影响因素。QPCR灵敏度极高,容易受到气溶胶的污染,因此QPCR检测对环境的要求较高,最好在通风橱或生物安全柜中配置检测体系,在检测过程中一定要设置阴性对照,实验前后均做好清洁,保证环境中没有气溶胶。一般情况下,检测样品时每个基因会做2~3个技术重复并根据仪器系统自带的复孔间Ct值的标准偏差决定是否接受检测结果(本研究采用的仪器为ABI 7500 fast,仪器自动将SD设为≤0.50)。但低浓度样品如标准品100拷贝/μL,由于泊松分布原理造成了就单个分析批检测值来看其Ct值精密度较差,复孔间Ct可能相差1以上,但如果增加低浓度样品的重复数,从多个分析批结果可以发现低浓度样品的平均Ct值很接近,STDEV在0.5以内,说明在样品浓度较低时,在泊松分布、气溶胶污染、加样手法等因素下2~3个技术重复很难保证复孔间的SD维持在较小的值,但增加复孔数后,虽然批内SD较大,但批间平均Ct的SD满足要求(<0.5),更加准确地反应样品的真实情况。因此,在设计实验时,需要根据实验目的、测样要求、经济因素等优化实验方法,确定数据处理原则,做到具体问题具体分析,根据实验目的设计并优化实验方法,以期获得最接近真实水平的结果。

[1]张成伟,周乃康.生物标记物在非小细胞肺癌个体化治疗中的研究进展[J].中国医院用药评价与分析,2010,10(2):189-192.

[2] Zonta E,Garlan F,Pécuchet N,et al.Multiplex detec⁃tion of rare mutations by picoliter droplet based digi⁃talPCR:sensitivity and specificity considerations[J].PLoS One,2016,11(7):e0159094.

[3] Bian C,Li Z,Xu Y,et al.Clinical outcome and ex⁃pression of mutant P53,P16,and Smad4 in lung ade⁃nocarcinoma:a prospective study[J].World J Surg On⁃col,2015,13:128.

[4] Zheng X,Andruska N,Lambrecht M J,et al.Target⁃ing multidrug-resistant ovarian cancer through estro⁃gen receptor α dependent ATP depletion caused by hyperactivation of the unfolded protein response[J].On⁃cotarget,2016,doi:10.18632/oncotarget.10819.

[5] Lindsey J C,Lusher M E,Strathdee G,et al.Epigene⁃tic inactivation of MCJ(DNAJD1)in malignant paediat⁃ric brain tumours[J].Int J Cancer,2006,118(2):346-352.

[6] Lin Y,Wang F,Zhang G L.Natural products and their derivatives regulating the janus kinase/signal transducer and activator of transcription pathway[J].J Asian Nat Prod Res,2014,16(7):800-812.

[7] Fan W,Xu L,Ren L,et al.Functional characteriza⁃tion of canine interferon-lambda[J].J Interferon Cyto⁃kine Res,2014,34(11):848-857.

[8] MacQuillan G C,Mamotte C,Reed W D,et al.Upreg⁃ulation of endogenous intrahepatic interferon stimulat⁃ed genes during chronic hepatitis C virus infection[J].J Med Virol,2003,70(2):219-227.

[9] Sung C,Nardelli B,LaFleur D W,et al.An IFN-be⁃ta-albumin fusion protein that displays improved phar⁃macokinetic and pharmacodynamic properties in nonhu⁃man primates[J].J Interferon Cytokine Res,2003,23(1):25-36.

[10]Hu X,Miller L,Richman S,et al.A novel PEGylat⁃ed interferon beta-1a formultiple sclerosis:safety,pharmacology,and biology[J].J Clin Pharmacol,2012,52(6):798-808.

[11]Myzithras M,Li H,Bigwarfe T,et al.Development of an ultra-sensitive Simoa assay to enable GDF11 detec⁃tion:a comparison across bioanalyticalplatforms[J].Bioanalysis,2016,8(6):511-518.

[12]Collet-Brose J,Couble P J,Deehan M R,et al.Evalu⁃ation of multiple immunoassay technology platforms to selectthe anti-drug antibody assay exhibiting the most appropriate drug and target tolerance[J].J Immu⁃nol Res,2016,2016:5069678.

[13]Jordan G,Moheysen-Zadeh M,Heinrich J,et al.Plat⁃form switching from ELISA to Gyrolab:a novel gener⁃ic reagent omits the need to change critical reagents[J].Bioanalysis,2016,8(8):807-814.

[14]Frankel M,Forberg K,Coller K E,et al.Develop⁃ment of a high-throughput multiplexed real time RTPCR assay for detection of human pegivirus 1 and 2[J].J Virol Methods,2016,241:34-40.

[15]Bruisson S,Lebel S,Walter B,et al.Comparative de⁃tection of a large population of grapevine viruses by TaqManRT-qPCR andELISA[J].JVirolMethods,2017,240:73-77.

[16]Otsuji K,Sasaki T,Tanaka A,et al.Use of droplet digital PCR for quantitative and automatic analysis of the HER2 status in breast cancer patients[J].Breast Cancer Res Treat, 2017,162(1):11-18.

[17]Ponnampalam S N,Kamaluddin N R,Zakaria Z,et al.A blood-based gene expression and signaling path⁃way analysisto differentiate between high and low grade gliomas[J].Oncol Rep,2017,37(1):10-22.