基于学生应用能力培养为核心的课程教学改革探究

——以“学前心理学”课程为例

何芝暨

(文山学院 教育科学学院,云南 文山 663099)

一、问题的提出

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确指出:“不断优化高等教育结构,优化学科专业、类型、层次结构,促进多学科交叉和融合。重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模”[1]。2015年,教育部、国家发展改革委和财政部《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》中指出:“引导部分地方普通本科高校向应用型转变(以下简称转型发展),培养应用型、复合型、创新型人才。”[2]部分地方新建本科高校开始转型发展,向应用型转变,培养应用型人才。应用型人才主要是在一定的理论规范指导下,从事非学术研究性工作,其任务是将抽象的理论符号转换成具体操作构思或产品构型,将知识应用于实践。[3]应用型人才的核心是“用”,本质是学以致用,“用”的基础是掌握知识与能力,“用”的对象是社会实践,“用”的目的是满足社会需求,推动社会进步。[4]简而言之,应用型人才培养的核心目标是学生应用能力的培养。

传统的学术型大学重视学科发展,强调知识的发现与创新,其发展核心是科研,应用型大学淡化学科,强化专业,强调课程发展,其发展的核心是教学。[5]课程教学是实现应用型人才应用能力培养的主要平台和首要途径,在学生应用能力培养过程中具有不可替代的重要地位和作用。基于此,地方高校在转型发展改革背景下培养应用型人才,对课程教学改革以实现学生应用能力培养目标,具有重要的现实意义。具体而言,没有课程教学的转型改革,就不可能实现转型高校应用型人才培养目标。“学前心理学”课程正是基于这样的认识,进行了基于学生应用能力培养为核心的“应用型”课程教学改革探究。

二、“学前心理学”课程教学改革理念

(一)课程目标向“应用能力”培养转变

“学前心理学”课程目标改革是培养学生应用能力的关键环节,课程目标从“重知识传授”向“重应用能力培养”转变,从 “输入导向”向“实践导向”转变,围绕学前教育职业对学生知识和能力的要求,制定课程目标。具体而言,在课程目标的制定上,从“大教材观”向“大教学观”转变,通过分析岗位对应用型人才知识和能力的需求,确定课程目标,从知识、技能、实践等方面,做好课程教学的顶层设计。

(二)课程体系与内容向“知识输出”转变

课程体系建设与内容设定是应用型人才应用能力培养的重要环节。课程体系建设与内容设定由“知识传授”向“应用能力培养”转变,由“知识输入”向“知识输出”转变,改变“内容是教师要讲授”为“能力是学生通过学习获得”[6]。课程体系与内容设定重实质结构和深层结构,即重“学”,而非重“术”、是人本取向而非知识取向、重内在价值而非重外在价值的“质”的问题[7]。根据课程对学生知识和能力的培养要求,整体构建课程体系与内容,有目的地围绕应用能力培养的教学目标设置课程体系、教学内容、授课课时、授课形式及学生自学方式和时间等。

(三)课程考核方式向“过程考核”转变

将“学生是学习的主人”的观念确立为培养学生应用能力的新课题。过去,课程考试是多以卷面考试为主的终结性考试,过程性考试少,主要表现为“考死记硬背理论知识的多,考能力素质的少;闭卷考试多,开卷考试少;笔试考试多,其它考核方式少”。应用型人才培养强调应用能力培养,这些考试方式对学生应用能力水平缺乏考核。“学前心理学”对课程考核方式进行改革,实行“过程考核n+期末考核1+1”的考核方式,变化末端考试,加强过程监控,加强学生自主学习能力的培养。过程考核中的“n”是课程教学过程的考核频次,n≥3占总评成绩的50%;期末考核“1+1”是期末考试和学习笔记,占总成绩的40%、10%。“过程考核n+期末考核1+1”的考核方式重视学生的“学”,关注教师的“教”,使“学”与“教”相结合。

(四)课程教学方法向“实践教学”转变

课程教学方法紧扣应用能力培养目标,将“实践教学”贯穿在整个教学环节的课前、课中和课后各个环节。改变实践教学由“课堂教学”向“课前教学”+“课堂教学”+“课后教学”转变;改变课程教学方法由“知识讲授”向“知识讲授+实践教学”转变,由“知识输入”向“知识输入+知识实践”转变,根据课程对学生知识和能力的要求,全面改革教学方法,运用小组学习、翻转课堂、实践教学、现场观摩、应用项目设计等方法进行课程教学。

三、“学前心理学”课程教学改革的主要内容

(一)课程教学目标改革

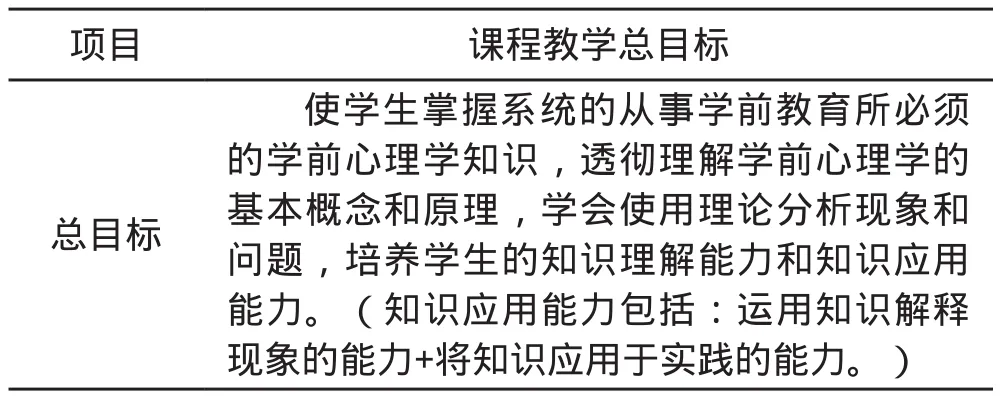

“学前心理学”课程教学目标依据应用能力培养目标和《幼儿园教师专业标准(试行)》中培养高素质幼儿园教师的要求,以“强化知识理解,实践知识应用”理念为指导,结合“学前心理学”基础理论课的课程性质进行制定(见表1)。新的课程教学目标强调对学生理解能力和应用能力的培养,知识理解是知识应用的前提,知识应用是知识理解的具体体现。只有注重学生对知识的透彻理解,再创设应用的实践场景,为学生进行应用提供条件,学生的应用能力培养才能真正实现。

表1 “学前心理学”课程总目标

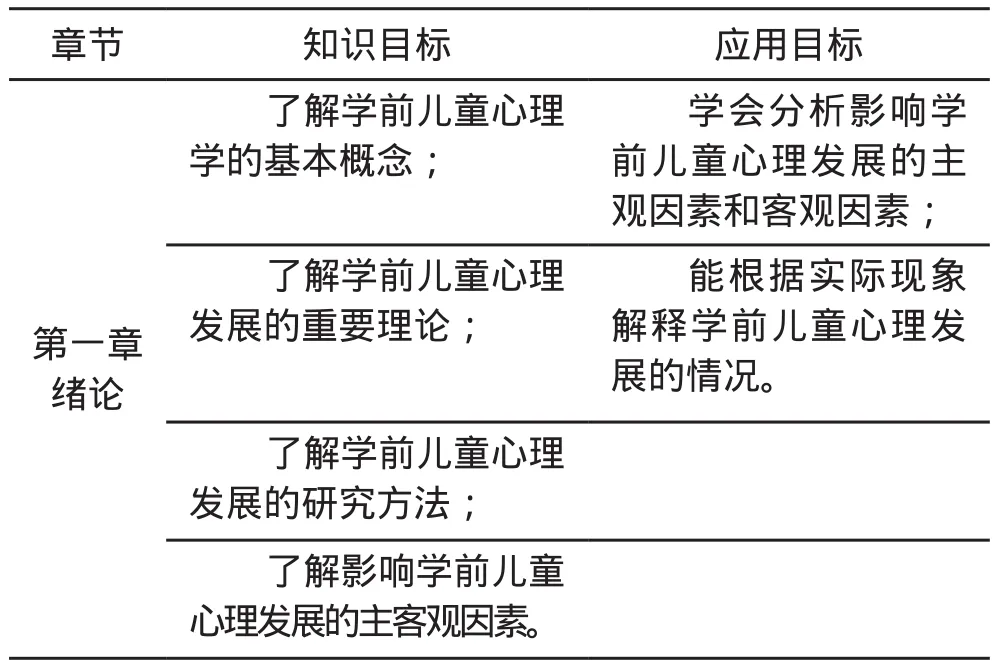

新目标的制定增加应用目标和分目标(见表2),形成总目标+分目标两级目标体系,总目标指引分目标不偏离应用能力培养核心目标,分目标保障总目标的具体落实。新旧目标的区别,主要体现在三个方面,第一,新目标增加了应用能力培养目标;第二,新目标增加分目标,总目标与分目标形成自上而下连贯的目标体系;第三,新的课程教学目标更强调学生对知识的理解和强化知识的应用。

表2 “学前心理学”课程分目标举例

总目标和分目标并重,犹如灯塔为教师的教和学生的学指引正确方向。总目标规定了学生通过对知识的透彻理解和应用应达到的培养要求,分目标则进一步明确了各章应了解、理解与掌握的知识目标和应用目标,使培养目标更加具体。分目标由知识目标和应用目标构成,二者联系紧密,知识目标是应用目标实现的前提和基础,应用目标是知识目标转化的最好体现,两者互为前提和因果,缺一不可,这与传统课程教学重视理论知识学习,忽视透彻理解和实践应用的情况大有不同。由此,学生的学习首先是透彻理解理论知识,再在此基础上进行实践应用训炼,最后实现知识应用能力的提升。

(二)课程教学体系与内容改革

1.课程教学体系改革

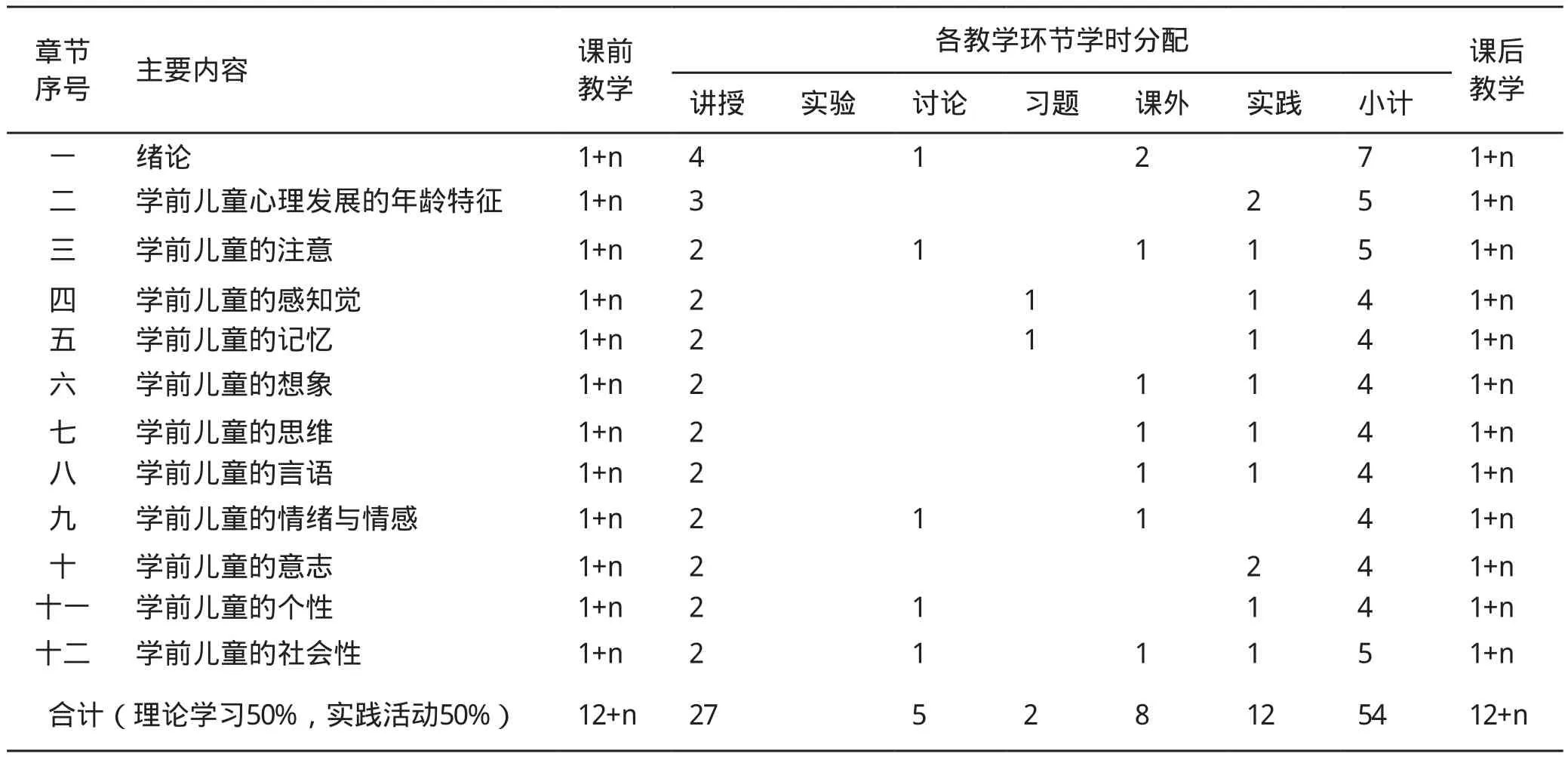

课程教学体系改革突出以应用能力培养为核心。传统学术型教育培养人才注重广博的知识基础与宽厚的理论体系的结合,课程体现知识逻辑体系。而应用型课程体系的改革是以服务应用型人才培养目标为导向,将知识逻辑体系转变为应用逻辑体系。按照体系要适用,内容要管用的要求,进一步优化并整合课程体系,使理论体系与实践紧密结合。“学前心理学”课程教学体系改革正是基于这样的思考进行建构(见表3),课程教学体系围绕学前教育职业需要和课程教学改革的知识理解能力与知识应用能力培养目标进行。“学前心理学”课程教学体系建构的起点和导向, 影响着该课程教学的方向和实施过程,决定着课程应用能力培养目标能否实现。

表3 “学前心理学”课程体系与教学环节学时分配表

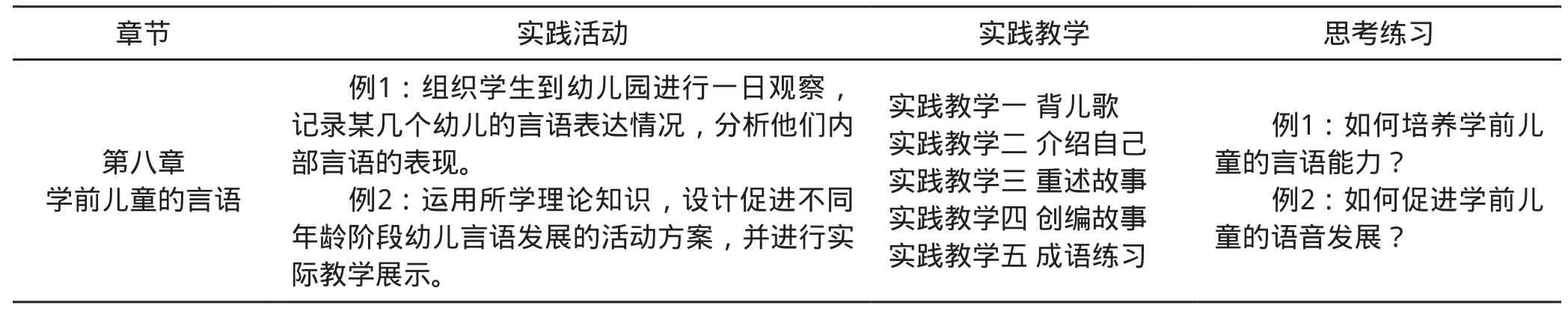

以上课程教学体系的特点:一是精心筛选的十二章教学内容包含了“学前心理学”课程完整的主干知识;二是根据知识由易到难顺序排序,合理安排知识逻辑结构;三是结合学前教育教师的实际工作需要,增设学前儿童个性和社会性两章内容,完善课程教学体系;四是增加实践课时,在总课时没变的情况下,将课程学时进行重新分配,理论和实践课各占50%课时;五是根据课程教学需要,设计了多元实践教学法,包括实验、讨论、习题、课外等。

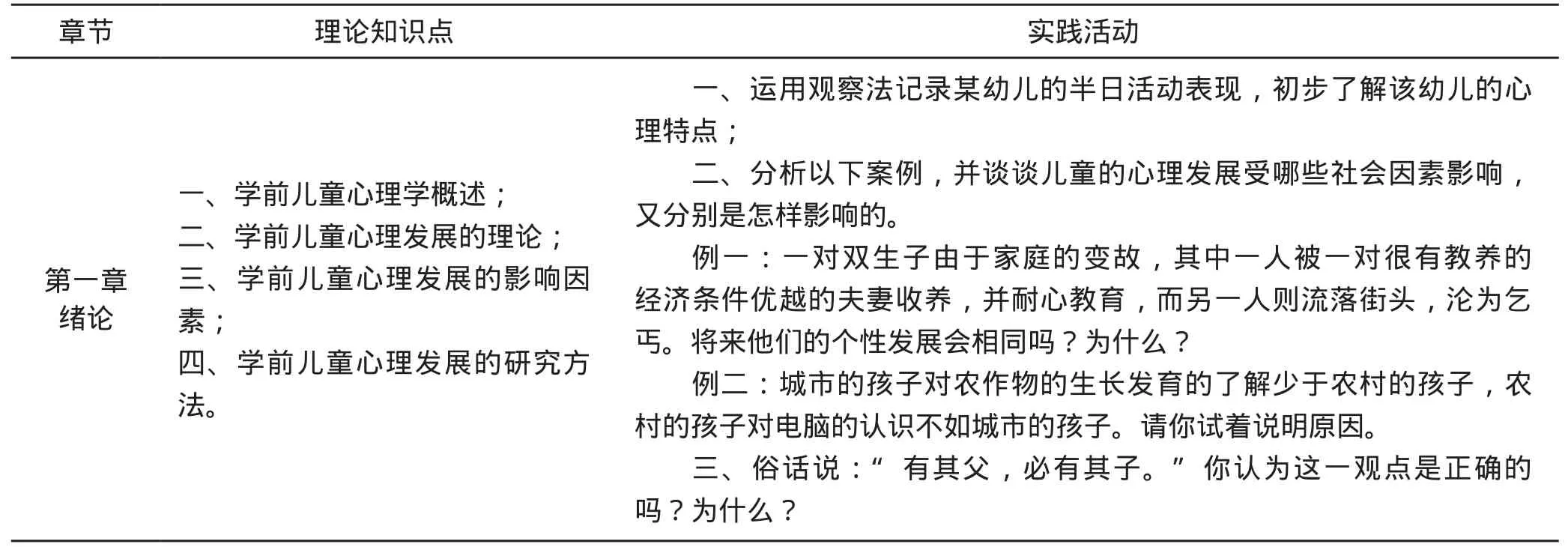

2.课程教学内容改革

“学前心理学”课程教学内容根据“课程信息量对应应用能力培养的实际需要”进行建构(见表4)。一是重新建构每章理论知识,剔除繁琐内容,选用符合学前教育职业需要的理论知识,每章内容由三至四个知识模块构成,要点突出,逻辑清晰;二是增加实践活动的教学内容,通过实践培养学生知识理解和知识应用能力。

表4 理论知识点与实践活动设计举例

(三)课程教学方法改革

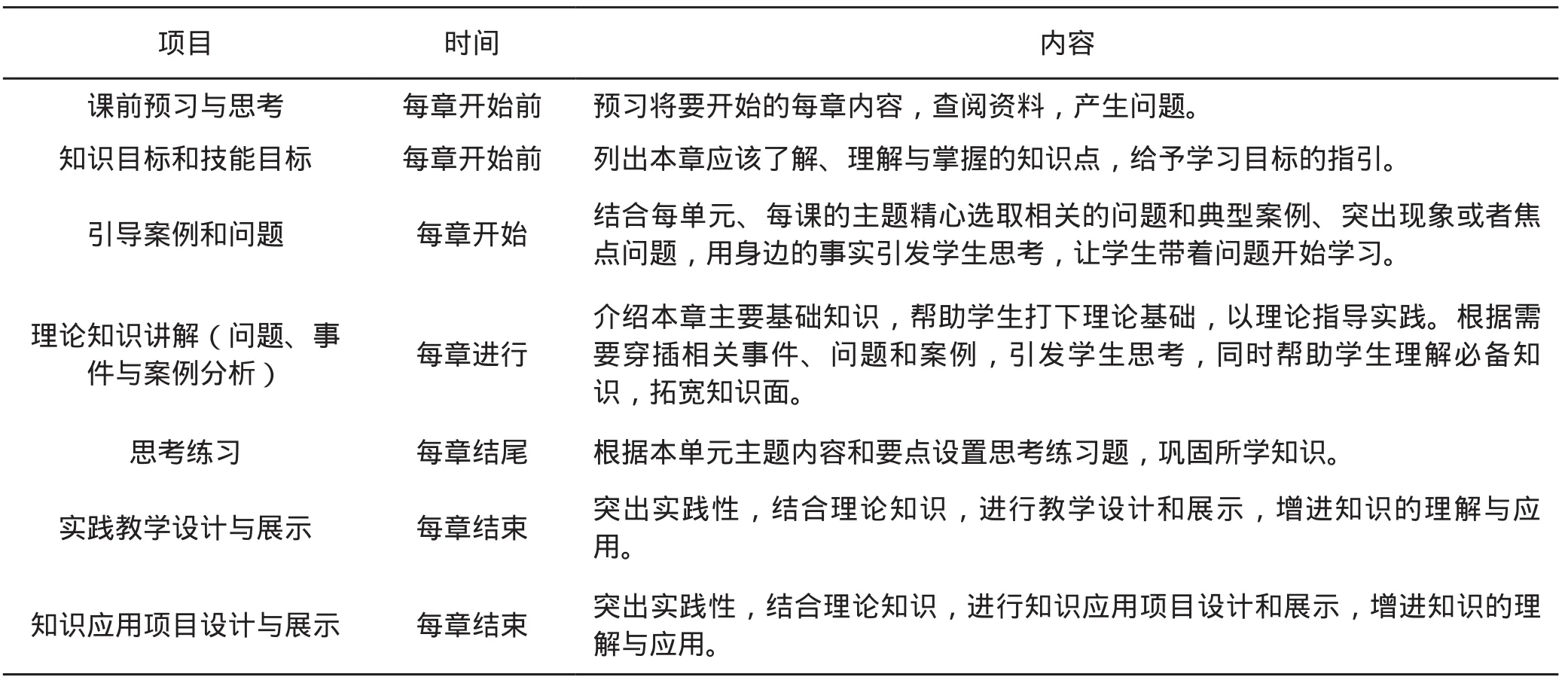

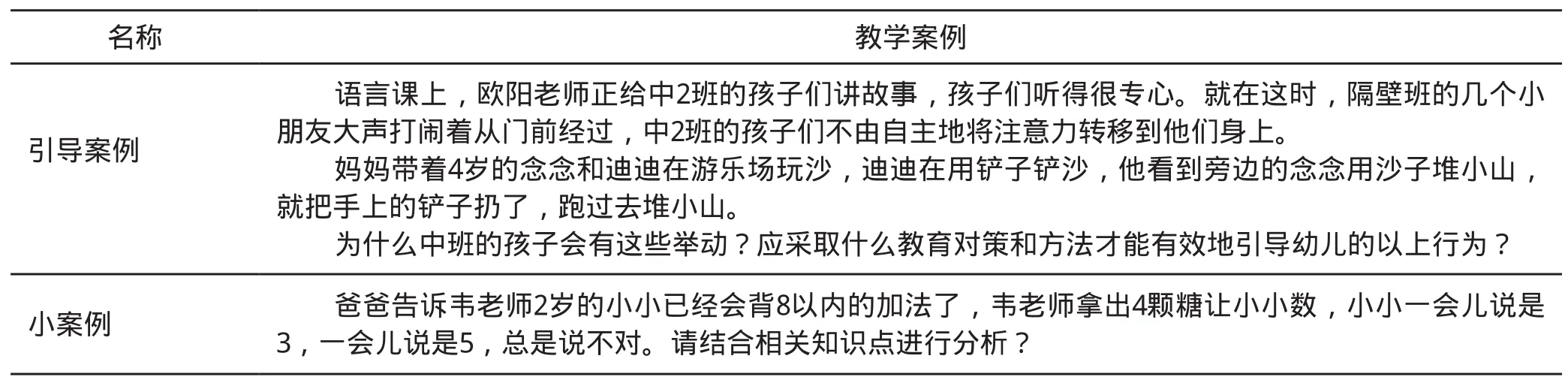

围绕知识理解能力与知识应用能力培养的课程教学目标对课程教学方法进行全方位改革,形成课程前、中、后相接的方法体系(见表5)。改革的教学方法融在教学的前中后各个环节,促进学生主动学习,积极思考,既调动了学生学习的兴趣,又提高了教学的实际效果。第一,在教学中,增加引导案例和问题、知识拓展、现象和案例分析,丰富并促进学生对知识的理解、思考和应用。第二,结合每章、每节和每堂课的主题精心选取相关的典型案例和问题,案例突出实际现象和焦点问题,作为课程内容的解释和补充。第三,用具体形象事例引发学生思考,让学生带着问题进行学习,引起学生学习兴趣,增进教学效果,促进学生对知识的理解与应用。第四,增设的案例分析(见表6)、教学设计与实践(见表7)、幼儿园实地观摩、思考练习、知识应用项目设计等实践项目为学生充分理解理论知识和应用知识创造了良好的教学环境,提升了学生的知识理解能力和知识应用能力。其中,促进学生理解知识的主要教学方法主要包括:课前预习、问题导入、理论知识讲解、问题与案例分析、事件分析、课后思考与练习;促使学生应用知识的教学方法主要包括:课前查阅相关资料生成问题、课堂讨论、案例与事件分析、课后实践教学设计、课堂教学实践、幼儿园现场观摩、课后知识应用项目设计与展示。

表5 “ 学前心理学”每章课程教学环节设计

(四)课程实践教学改革

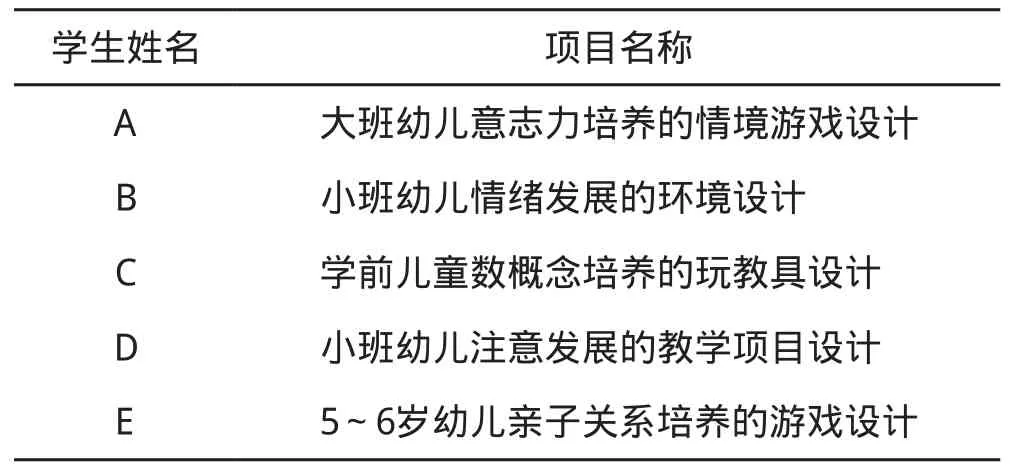

“学前心理学”课程为实现学生知识理解与知识应用能力培养目标,进行全程实践教学改革,形成连贯的实践教学体系:第一,增加课前实践教学和课后实践教学环节;第二,调整“学前心理学”课程课时分配,在总课时中添加实践教学课时。在总课时不变的情况下将“学前心理学”课程的总课时进行重新分配,实践教学课时占总课时的50%左右。第三,增加实践教学方法,包括四类:一类是分析法,分析案例和现象(见表6)、解答问题和思考练习(见表7)促进学生对知识的应用;二类是实践教学法(见表7)。在每章教学结束后,学生围绕每章主题进行“学前心理学”实践教学设计并在课堂上进行展示。三类是实地观察法,学生在学习每章理论知识后,带着学习任务到幼儿园进行实地观察,将所学知识进行实践应用,例如:组织学生到幼儿园进行一日观察,记录某几个幼儿的言语表达情况,分析他们内部言语的表现。(见表7)。四类是“学前心理学”知识应用项目设计,通过项目驱动,培养学生知识综合应用能力(见表8)。到学期末,学生自主选取课程知识点,充分发挥主观能动性和创新创造能力进行“学前心理学”知识应用项目设计并进行展示。

表6 “学前心理学” 课程教学案例使用举例

表7 “学前心理学” 课程实践教学项目举例

表8 学生知识应用项目设计举例

课程实践教学,既巩固学生对知识的理解,培养知识理解能力,又促进学生对知识的应用,培养知识应用能力。

“学前心理学”课程教学改革,始终坚持以理解促应用,以应用巩固理解再促进应用作为课程教学改革核心思路。“学前心理学”课程教学改革以学生为中心,充分考虑学生培养要求,既激发学生学习的积极性,又较好实现了“学前心理学”课程以学生应用能力培养为核心的目的和任务。同时,“学前心理学”课程教学改革也存在一些问题,主要包括:第一,学生学习由被动转向主动的学习观念和行为还有待进一步加强; 第二,课程教学进行实践实训的校内外基地不能满足教学需求。

综上所述, 转型高校应用型人才应用能力培养的核心目标推动着“学前心理学”课程教学改革。“学前心理学”课程教学改革注重理论与实践的融合,坚持以应用能力培养为核心,深化学生对课程内容的透彻理解,提高学生的知识应用能力,为未来走向学前教育岗位打下坚实的专业基础。“学前心理学”课程教学改革实现“深度”觉醒,以观念变革为基础,指引正确方向,涉及课程观、教学观、人才观、考评制度等各个方面的改革,因而,“学前心理学”课程教学改革是一项艰巨又复杂的课题,需要进行实践与探索。由于地方新建本科高校正处于向应用型转型的初期,课程教学改革也处于探索阶段,基于学生应用能力培养为核心的课程教学改革将成为未来各高校的普遍趋势。

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].[2017-7-6]http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html.

[2]教育部国家发展改革委财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL].[2017-7-6]http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.html.

[3]潘懋元.石慧霞.应用型人才培养的历史探源[J].江苏高教,2009(1):7-8.

[4]吴中江.黄成亮.应用型人才内涵及应用型本科人才培养[J].高等工程教育研究,2014(2):66-67

[5]郑军.《学前心理学》课程运用现场教学模式的实践与思考[J].佳木斯大学社会科学学报,2011(2):137-139.

[6]合肥学院.“八个转变”提升应用型人才培养质量[EB/OL].[2017-7-6]http://liuxue.people.com.cn/n/2015/1127/c1053-27865572.html.

[7]周建平.大学课程改革的“深度”缺失与觉醒[J].江苏高教,2009(1):71-72.