全民健身计划下大学生体质健康促进实施路径研究

陈 莉,周 伟,蒲庭燕

培养全面发展的高素质人才是我国大学教育的历史使命,体质健康作为其子系统担负着基础支撑作用,是国家人才战略发展的重要基础。大学生体质健康状况备受党和政府以及社会的广泛关注。2016年6月,国务院印发《全民健身计划(2016—2020)》重要通知,其中明确指出“青少年作为实施全民健身计划的重点人群,应大力普及青少年体育活动,提高青少年身体素质。加强学校体育教育,将提高青少年的体育素养和养成健康行为方式作为学校教育的重要内容,保证学生在校的体育场地和锻炼时间[1]。”作为国家发展的后备人才,大学生肩负着国家富强、民族复兴的历史责任,其体质健康状况将直接关系到我国未来发展和民族的兴衰。2016年10月,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》。要求将“健康优先”作为首要原则,把人民健康水平的提高作为核心,特别强调“构建相关学科教学与教育活动相结合、课堂教育与课外实践相结合、经常性宣传教育与集中式宣传教育相结合的健康教育模式[2]”。并将青少年纳入体质健康重点人群,为“健康中国”的发展夯实基础,实现“全民健身”与“学校体育”的深度融合。2015年11月,第四次国民体质监测《2014年国民体质监测公报》发布。其监测结果与《2010年国民体质监测》结果对比发现:我国大学生体质健康状况下降趋势虽然有所减缓,但大学生体质健康问题依然严峻,部分身体指标已不如中学生。面对这种严峻的形势,对大学生体质健康的改善路径探索已迫在眉睫。依据我国全民健身计划纲要,将大学生体质健康作为重点监测内容。笔者以全民健身的视角,解读我国大学生体质面临的新问题,提出改善大学生体质健康状况的实施路径,为促进大学生体质健康提供参考。

1 我国大学生体质健康现状

1.1 大学生身体形态现状

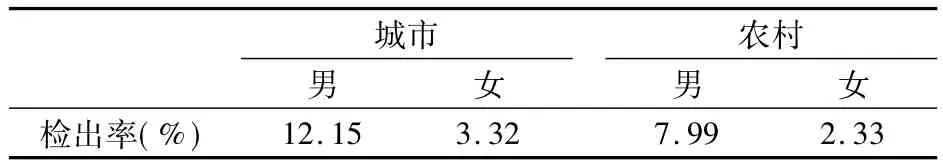

身高、体重以及胸围发育水平是评价人体形态发育水平和营养状况及身体匀称度的重要指标。除了受遗传因素影响外,还与学生个体的生活方式、饮食结构以及有无体育锻炼习惯密切相关[3]。2015年11月国家体育总局发布《2014国民体质监测公报》,显示我国大学生在身体形态相关的主要指标身高、体重、胸围发育水平持续提高[4]。随着国家经济实力增强,人民生活水平提高,造成大学生普遍营养过剩,又缺乏体育锻炼,导致肥胖率不断增长。随着相关部门对大学生体质健康的重视程度的加强,我国大学生营养不良现象逐渐消失。但由于受生活方式的改变、无体育锻炼行为、体育意识的缺失等因素的影响,我国大学生肥胖检出率不断增长。据第四次国民体质监测数据(见表1)[5]表明,我国19~22岁大学生肥胖检出率城市显著高于农村。监测结果还显示:自2011年中央向农村学生实施“学生营养改善计划”以来,来自农村的大学生营养不良现象已经基本得到解决,大学阶段反而普遍存在营养过剩的现状。大学生肥胖现象趋于普遍,高热量饮食、不规律的生活习惯、无体育锻炼行为、体育意识的缺失、健康观念淡薄等是导致肥胖发生的主要原因,并且因肥胖导致的多种疾病影响着大学生的身体健康。

表1 2014年(19~22岁)大学生肥胖检出率

1.2 大学生身体机能现状

身体机能监测一般采用肺活量和台阶指数进行评价,是反映人体生理发育的重要机能指标。2012年国家体育总局发布第三次国民体质监测公报显示大学生肺活量指数首次止跌回升。2015年第四次国民体质监测结果显示大学生肺活量指数依然持续回升。虽然我国大学生的肺活量指数从2012年开始持续回升,但依然处于低水平状态。近几年,空气环境的持续恶化,对我国大学生肺功能更是提出严峻考验。加强体育锻炼,提升肺部机能是抵御环境恶化的有效手段之一。从第四次国民体质监测公报与第三次国民体质监测结果比较发现:大学生台阶指数指标持续降低,男生下降幅度在0.7% ~10.8%之间;女生下降幅度在1.9%~8.8%之间[7]。这表明我国大学生心血管系统机能正逐步下降。而慢性疾病的产生多与心血管功能状态相关。2015年“中国营养与慢性病状态的报告”显示:中国居民慢性病死亡人数占总死亡人数的86.6%。慢性病成为威胁人民健康的最主要疾病,并出现年轻化趋势[8]。心肺与心血管功能是保障人体机能良好运作的基础。增进大学生体质健康是当前紧迫任务。

1.3 大学生身体素质现状

2014年全国学生体质与健康监测结果显示:大学生身体速度、耐力、爆发力等素质指标全面下滑[5]。与2010年对比发现:速度素质(50m)在19~22岁大学生组中城市、农村男生分别下降0.07s、0.04s;女生分别下降 0.04s、0.01s[4]。与前一个5年相比虽然其下降速率有所减缓,但当前大学生体质健康状况依然令人堪忧。而柔韧素质坐位体前屈测试中男、女生均出现下降。男生降幅在0.7% ~10.8%之间;女生降幅在 1.9% ~8.8% 之间[5]。另外,从第六次《全国学生体质健康调查报告》结果发现:2010年19~22岁大学生组中城市、农村男生立定跳远成绩分别平均下降1.29cm、0.23cm,引体向上成绩分别平均下降 1.44次、1.45次,1 000(m)跑成绩分别平均下降 3.37s、3.09s;城市、农村女生立定跳远成绩分别平均下降2.72cm、0.92cm,仰卧起坐成绩分别平均下降 3.02次/min、2.48 次/min,800(m)跑成绩分别平均下降 3.17s、1.87s[9]。而 2014 年学生体质与健康调研结果发现:在2010年基础上继续呈现下降趋势[10]。由此可见,虽然我国大学生素质部分指标下降速度有所减缓,但依然处于低水平状态。大学生体质健康问题依旧十分严峻。

2 全民健身视角下促进大学生体质健康现有举措的不足

2.1 高校体育教师教学思想及团队建设仍有待加强

高校体育教师作为大学生学习体育技能、提高身体素质、培养体育兴趣的引导者,是国家人才发展战略目标的实施者。然而,由于部分体育教师在教学观念上缺乏对“快乐体育”的正确认识,狭隘地认为体育课的快乐是让学生“为所欲为”,将体育课沦为“过家家”式的游戏,成为课业娱乐工具[11]。另外,为了让学生体会到快乐,降低课程难度、弱化技能学习、缺少素质训练等现象已然造成学生在体育课堂中学不到任何实质性的新技能,体验不了运动带来的真正乐趣,使学生逐渐丧失对体育的重视与兴趣。其结果已严重阻碍了学生对体育的认识以及良好体育锻炼习惯的形成,从而对学生体质健康状况的改善产生了不良影响。

体育教师新老交替严重、人员匮乏。由于,我国高校连续扩招,2017年全国招生人数已达670万之多[12]。学生人数激增导致体育教师队伍、体育场地设施等都无法满足教学需求。另外,教师“退休潮”现象也逐渐扩大,加之高校对新进教师的准入门槛提高等现象,使得高校体育教师队伍的补充困难,导致出现体育教师教学任务繁重、教学内容冗长、教学压力大等诸多问题,并严重制约教学的开展。同时高校体育教师也面临着职称晋升、科研任务、校内外体育比赛等事务,使其在教学中无法专注课堂与自我知识的及时更新。教师作为学生成长的关键因素,无法将重心落实到体育课堂上。所谓“终生体育与健康”、体育技能学习与学生身体素质的提升皆为纸上谈兵。

2.2 高校体育教学改革进程有待提升

大学体育作为大学生掌握体育技能、提升体育素养的重要课程[13],本应是最受学生欢迎的课程之一。然而某些大学体育课程内容的设置却依旧重复中小学课堂内容,出现大学体育“补课”现象。这种重复教学使学生学习热情减退。另外,部分课程的设置与大学生年龄阶段并不相适宜,在青春热血的年龄阶段如何静心修习太极拳?课程内容与大学生年龄规律相斥,导致学生产生“不想学”体育课的现象。

受传统教学方式的影响,高校的体育教学中“填鸭式”教学的现象仍较普遍[14]。教师注重技术动作的规范与准确,为了完成教学任务与考试内容,要求学生机械式模仿技术动作,忽视了学生自主探究性学习。学生普遍是为了考试而学习,无法感受到体育运动带来的愉悦感和成就感。学生在课后无兴趣参与运动,缺乏锻炼和探究运动技术动作的主动性、,造成学生“不会学”,没有形成终身体育的意识。

随着“健康体育理念”的发展,高校对学生培养目标呈现多样化,课程增加了许多运动项目。同时为了减少课堂中的运动伤害、提高考试合格率,部分高校采取了减少教学课时,剔除危险系数高的运动项目、降低考试标准等举措,让体育课“安全”地开展。课时无法保证、娱乐性课程增加、基本体育无法得以开展、学生“学不会”体育技术已成为一种常态现象。

2.3 大学生体质健康监测力度与评价机制有待完善

目前,我国部分高校已建立大学生体质监测中心或监测服务站。监测仪器和场地建设的档次与规模,与学校重视程度和地区经济水平有着密切的联系。部分地区学校重视不够、经济水平欠佳,因此在仪器购买上并未按教育部所指定厂商购买。对损坏的测试仪器维修不及时,导致学生体质测试数据与实际值偏差较大。

在我国大教育环境下“成绩决定成败”的教育观念虽然正逐渐被淡化[15],但在高校体育教学中依然是对学生考评的主要评价指标。而“体能+技能+理论(随堂考)+平时成绩=运动成绩”模式是当前高校体育教学所通用的评价模式。这种以技能、体能为主导的评价模式忽略了学生的个体差异。缺乏综合评价,直接以考核成绩来判别学生的优劣,有失公允和科学性。它的局限性与片面性扼杀了部分学生的体育热情与兴趣,造成学生体育课的目的就是“60分万岁”的现象,成为换取学分的工具。体育的真正内涵是通过强健体魄、促进身心健康、体验运动愉悦、培养终身体育意识。因此,加强大学生体育兴趣与体育意识的培养、奠定终生体育习惯、优化大学生体育评价体系,是目前亟待解决的问题。

3 全民健身计划下大学生体质健康促进路径

3.1 体能先行,技能与理论协调发展

《全民健身计划2016—2020》将每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿、经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿,作为2020年的发展目标[1],实现我国居民身体素质稳步增长。当代大学生作为《全民健身计划》实施的年轻群体,将担负承上启下的衔接作用,承接“健康中国”的历史使命,为全民健身计划的实施注入持久动力。鉴于近年来大学生身体素质下滑严重的情况,我国大学生掌握体育技能、体育基础理论知识、加强体能锻炼、改善大学生体质健康状况显得尤为重要。“体能是体育的本质与目的”[16],是进行体育锻炼的前提与技能学习的基础。目前,首要解决的是高校大学生体能问题。加强大学生的身体素质,为学习各项体育技能打好基础。在高校体育教学前期将学生素质作为主要教学内容,旨在改善大学生体质健康状况;而体育教学后期着重体育技能与体育理论的融合,把体能素质练习作为常规锻炼,养成良好的体育锻炼习惯,为终生体育奠定基础。体育锻炼不等于身体健康。体育锻炼只是促进健康的方式之一,将体育基础理论学习与体育技能实践并重,实现理论与实践的相互交融应该作为体育锻炼的目的。将《体育健康》、《体育运动损伤与预防》等基础理论知识,作为学生进行体育锻炼理论基础,使学生掌握基本体育运动技术和处理运动损伤方法,懂得如何参与体育锻炼与保护自己。体育理论教学作为高校体育教学的重点,使大学生了解体育的本质与功能,掌握基本体育知识、锻炼方法和处理一般运动损伤方法,提高体育素养,培养终身体育意识,使大学生成为实现《全民健身计划》的宏伟目标的先行者。

3.2 完善大学生体质健康监测系统与评价体系

大学生体质健康监测系统的更新与完善,是准确监测大学生体质健康状况的基本保障。高校应加强与政府之间的合作,实现政府与高校共建,成立国民体质监测与大学生体质健康中心。利用高校场地优势,政府给予资金补助,既满足高校周边居民参与健身的需求,又保障了大学生体质监测中心持续发展的资金供给,为国民体质监测与全民健身活动状况的调查与分析提供数据来源。

健全全民健身评价体系是《全民健身计划》基本任务之一。大学生作为其重要组成部分应加快完成对大学生健康评价体系的建设。现行成绩评价机制已经成为制约学生体质健康发展的瓶颈,导致学生以追求单一的体育测试成绩为目的,而忽略体育真正的内涵。在体育课程评价中应遵循“教师评价作为第一主体,弱化技能比例,强调学习过程的评价以及进步性评价”的基本原则。让学生看到自己的进步,以此增加学习兴趣和动力,达到增强体质的目的,并养成终身体育的习惯。因此,建立学生体质健康档案,根据学生兴趣爱好,依据个体的体质差异制定体育锻炼计划。另外,体质健康测试指标应灵活化,根据学生体育锻炼计划的设置选择多层级、多主体、多方位进行评价,使学生看到自己的进步与不足,保持优势项目的平稳发展、加强劣势项目专项学习,使其养成良好体育锻炼习惯。多样化的评价形式,不仅对其运动技能考核,更要重视学生学习态度与运动的参与。

3.3 注重校园体育文化建设、培养终身体育理念

《全民健身计划》中将“弘扬体育文化,促进人的全面发展[1]”作为其主要任务。高校应通过多途径、多层面的措施引导学生积极主动参与体育相关活动,在课堂之余举办课外体育文化节、体育健身月等活动,培养学生体育兴趣。开展“体质达人”系列体质健康比赛活动,营造健康向上良好环境氛围;组织学生参与体育名人知识讲座、体育沙龙等开拓知识视野;借助墙报、校园广播等体育文化宣传,营造良好体育文化氛围;建立校园体育运动与文化网站,繁荣校园体育文化。利用现代网络、智能手机等方式将体育文化渗透到学生生活方式的各方面。充分发挥网络优势,建立网上学生服务中心,开通健身辅导、咨询、答疑运动赛事等对话窗口,注重学校体育文化的建设与学生体育兴趣的培养;加强学生生活作息的管理,促使学生养成良好生活作息习惯。通过丰富多彩的体育活动,提高学生体育文化素质,弘扬健康新理念。

3.4 重视体质健康诊断与运动处方的制定

推广“运动是良医”的理念[1]。高校运动处方师应根据学生个体体质状况,及时制定符合个体特征的运动处方,以改善学生体质健康状况。但面对高校学生人数庞大、体质类型呈现多样性等问题,高校无法满足个体学生运动处方的制定,因此“授人予鱼,不如授人予渔”。高校运动处方师通过室内理论教学、网络在线课堂等形式对学生进行运动处方课程教学。促使学生在教师的指导下根据自身体质状况掌握基本的运动处方知识,并能制定符合自身特点的运动处方。在体育教学过程中将学生作为教学主体,培养学生自主探究意识,掌握基本处方知识,根据运动处方基本原则制定出内容丰富、个性化、科学化以及可操作性的运动处方。学生掌握基本运动处方制定方法与原则,不仅能服务自身体质改善需求,亦能服务周边人群,为社会健身人群提供相关帮助,实现全民健身、全民参与、全民共建的良好健身氛围。同时体育教师实时敦促学生完成所制定的运动处方,进行针对性的体育锻炼,逐步改善我国大学生体质健康状况。另外,高校要最大程度发挥大学生体质监测中心收集数据功能。高校体育教师、运动处方师根据大学体质健康数据反映的体质实况,及时调整教学内容与更新运动处方库,为大学生体育锻炼提供科学指导方案。建立大学生管理资料库、服务资源库和信息服务平台,使大学生健身服务更加便捷、高效、精准。大学生步入社会后,能运用科学健身方法进行体育锻炼,并为周边人群服务,积极地影响周边人群参与体育锻炼,并提供科学健身指导方案。

参考文献:

[1]国务院.国务院关于印发全民健身计划(2016—2020年)的通知国发〔2016〕37 号[EB/OL].http://www.360doc.com/content/16/1031/00/37722564-602665517.shtml.

[2]中共中央国务院.“健康中国2030”规划纲要[EB/OL].http://www.china.com.cn/guoqing/2017-08/23/content-41460279.htm.

[3]杜熙茹,韩晗.中越女大学生体质比较研究[J].体育文化导刊,2014(8):145~148.

[4]张洋,何玲.中国青少年体质健康状态动态分析——基于2000—2014年四次国民体质健康监测数据[J].中国青年研究,2016(6):5~12.

[5]国家体育总局.2014年国民体质监测公报[EB/OL].http://sports.china.com.cn/quanminjianshen/quanminjianshenbaogao/detail1-2015-11/18/472339.html.

[6]邢文华,等.体质测量与评价[M].北京:北京体育学院出版社,2001.

[7]武善峰,曹艳杰.基于“健康中国”导向下青少年体质健康研究[J].湖北体育科技,2016(7):569~572.

[8]刘浩生.遏制慢性病我们在行动——第七届中国慢性病管理大会会后报告[J].中国医学信息导报,2016(12):10.

[9]华商网.第六次全国学生体质健康调查报告出炉[EB/OL].http://www.chinadmd.com/file/3utuzpwvexpvx66urxwcv3ze-1.html.

[10]国家体育总局.2014年全国学生体质与健康调研结果公布[ EB/OL]. http://news.163.com/15/1126/10/B9BE6QGC00014SEH.html.

[11]陈晓宏,朱二刚.大学生体育素养缺失现状及教学启示[J]吉林体育学院学报,2017(2):77~85.

[12]教育部.2017年各地、各部门普通高等教育招生计划汇总[EB/OL].http://gaokao.eol.cn/news/201705/t20170511-1514731.shtml.

[13]江志英.新视角下高校体育教学存在的问题与策略探寻[J].南京体育学院学报(社会科学版),2016(6):117~120.

[14]甄子会.影响我国高校体育教学发展的因素及对策分析[J].体育与科学,2010(1):109 ~112.

[15]吴润平.阳光体育运动背景下高校体育教学的改革现状与模式构建[J].广州体育学院学报,2015(5):100 ~103.

[16]俞香顺.“强化体能”是体育的本质与目的——张洪潭教授学术访谈录[J]体育与科学,2013(2):22~25.