俄罗斯中级留学生汉语自然焦点陈述句字调教学探析

张 天

(黑龙江大学文学院 黑龙江哈尔滨 150080)

一、引言

“洋腔洋调”是汉语作为第二语言教学的难点问题。石林、温宝莹(2012)认为:“‘洋腔洋调’指外国人说汉语时在声调和语调方面的偏误现象。在中介语声调和语调中带有非汉语的特征。”[1](P4)因此声调和语调的习得偏误是造成留学生“洋腔洋调”的“罪魁祸首”。近年来,依据国别进行的对外汉语语音教学的研究成果层出不穷,对俄汉语语音教学成果颇丰。然而,在调查中我们发现,前人的研究成果主要集中于对俄罗斯中级留学生汉语声调习得方面的偏误分析,而其中大多研究通常是以听感或俄汉语音对比的相关知识为基础进行的,只有一少部分学者,如程潇(2011)、白杉(2013)、于晓杰(2014)、王鑫(2014)在学位论文中运用实验语音学的手段对俄罗斯中级留学生的语音问题进行客观地、系统性地分析,而在俄罗斯中级留学生汉语语调习得的成果更是少之又少。石锋、王萍、梁磊(2011)认为:“自然焦点的陈述句语调模式是语调结构的基本模式,并且疑问、祈使、感叹等不同功能句型以及焦点句和情感句是以自然焦点的陈述句语调模式为基础。”[2](P9)中级阶段的留学生已经接受了一年或一年以上的语音训练,且具备了一定的汉语知识,较比初级和高级阶段的学生更能反映出俄罗斯中级留学生汉语自然焦点陈述句的语调问题。我们将运用实验语音学的方法从字调的角度对俄罗斯留学生汉语自然焦点的陈述句的语调表现进行考察,并在与中国学生对比的基础上对其语调表现做进一步分析,其中中国学生数据来自石锋、王萍、梁磊(2009)[2](P11)学生发音人。

二、语音实验过程

(一)实验说明。我们在沈炯(1985)[3](P90)的实验句的基础上做适当修改后设计了4个实验语句,具体如下:

1.张中斌星期天修收音机。

2.吴国华重阳节回阳澄湖。

3.李小宝五点整写讲演稿。

4.赵树庆毕业后去教育部。

实验语句的韵律节奏是“3/3/4”模式,是汉语韵律的常见模式。第一字到第三字为句首韵律词,第四字到第六字为句中韵律词,第五字为单音节动词,可以与句末韵律词构成述宾结构的韵律短语。

石锋、时秀娟(2007)认为:“每个人的发音自成系统。不同人的发音系统具有对应一致性。”[4](P24)所以我们选取了四位发音人,两男两女,平均年龄为22岁,均是以俄语为母语的留学生,来华学习汉语时间均为两年(在本国期间无汉语基础)。录音在黑龙江大学国际文化教育学院小教室进行。首先,我们和每位发音人进行简单交流,让他们熟悉实验语句。然后开始录音,录音设备为笔记本电脑,配有外置麦克。录音采用Cool Edit软件,采样率为11025HZ,16位,单声道。我们要求发音人以平稳自然的语速发音,发音时无语义强调和情感色彩,每句话读三遍,句与句之间间隔五秒,一共得到4×3×4=48个实验句。

我们采用南开大学“桌上语音工作室”(Mini Speech Lab)进行声学实验,首先根据窄带语图修改基频,去掉弯头和降尾。李爱军(2005)认为:“半音是是适于心理—声学的对应关系的语调研究单位。半音作为一种尺度衡量单位,把基频频率转换成对数域中的值,从而减少了个体发音的差异,强调发音的共性。同时半音也更符合人们心理听觉的感知。”[5](P13)所以我们在提取三次发音的音高数据平均值后,将赫兹值转换为半音值,其计算公式为:

St=12×lgf/fr/lg2(其中“f”表示需要转换的赫兹数值,“fr”表示参考频率,男发音人设为55HZ,女发音人设为64HZ。)

为了滤掉不同发音人之间的个性差异,使实验结果具有可比性,我们在半音值(St)的基础上进行转化,得到百分比值。百分比值的计算是一种相对化的归一方法,计算方法如下:

Ki=100×Gi-Sminη/Smax-Sminη

Kj=100×Gj-Sminη /Smax-Sminη

Kr=Ki-Kj

其中Gi代表词调域上限半音值,Gj代表词调域下限半音值,Smax为语句调域上限半音值,Smin为语句调域下限半音值,Ki为词调域上限百分比,Kj为词调域下限百分比,Kr就是词调域的百分比跨度。

最后,我们使用Excel对数据进行处理并绘制成图。

(二)实验结果。我们对4位发音人对录音数据进行处理,以半音为标度得出不同发音人的调型、调阶与跨度并在此基础上绘制成图。

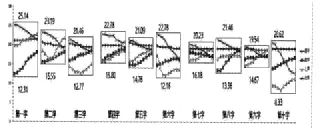

图1 男1字调域统计图

发音人男1第一字调域上限最高,为25.14半音;第十字调域最低,为8.33半音。字调域的上限由去声负担,无一例外。下限由上声(如第三字、第四字、第六字、第七字、第九字、第十字)和阳平(如:第一字、第二字、第五字、第八字)共同负担,其中由上声充当调域下限的占多数。语流中阴平调型较平,处于调域的中高部。阴平起点较比去声低或与去声重合,但高过阳平与上声。阳平多为升调,但除第一字与第八字外上升幅度不明显,并且第七字有下降特征,第九字趋于平调。阳平起点相对较低,第一字、第二字、第六字、第八字阳平起点甚至低于上声。上声相连,发音将第一字、第四字、第五字、第七字、第九字处理为升调,第二字、第三字、第六字、第十字处理为降升调,第八字趋于平调。上声起点除第一字、第六字外,基本位于调域的中下部。去声起点最高,终点位于中部或中部偏上位置,降幅不大。

图2 男2字调域统计图

发音人男2第一字调域上限最高,为23.19半音,第十字调域最低,为7.54半音。字调域上限多由去声负担(如第二字、第三字、第四字、第六字第八字、第九字、第十字),第一字由阳平负担,第五字由阴平负担。字调域下限多由上声负担,只有第四字与第六字由阳平负担。语流中阴平调型多为降调,其中第六字趋于平调,第九字与第十字有上升趋势。阴平起点不高,除第五字与第七字外均低于去声,但高过阳平和上声。发音人阳平调型第一字、第三字、第五字、第八字、第九字、第十字为上升调,第二字、第四字、第七字为降调,第六字为降升调。阳平起点相对较高,第三字、第六字、第九字起点与上声接近,其他均高于上声。上声相连,发音人将第一字、第三字、第四字、第六字、第九字处理为升调,第二字、第八字、第十字处理为降调,第五字、第七字处理为降升调。上声起点高低不等,除第二字和第十字外,一般位于调域的中低部。去声均为降调,起点相对较高,终点位于调域的中部,降幅不大。

图3 女1字调域统计图

发音人女1第三字的调域上限最高,为24.40半音,第十字调域下限最低,为15.54半音。字调域上限除第五字外,均由去声负担。字调域下限均由上声负担,无一例外。语流中阴平调型除第五字外,基本为平调,起点一般低于去声。阳平基本处于调域中间级以下位置,起点较低基本与上声起点重合。阳平调型多为升调,第三字、第六字为降升调,第九字趋于平调。上声相连,发音人将第四字处理为升调,其他字均处理为降升调。去声起点较高,终点位于调域中部,除第七字外均为降调,降幅不大。

图4 女2字调域统计图

发音人女2第二字调域上限最高,为28.08半音,第十字调域下限最低,为15.75半音。字调域上限均由去声负担,无一例外。字调域下限除第八字外均由上声负担。语流中阴平调型基本为平调,处于字调域的中上部,所处位置相对较高。阴平起点低于去声或与去声重合,但均高于上声和阳平。发音人阳平起点不高,大多位于调域底部,甚至与上声起点重合或低于上声起点,终点大多位于调域中下部,升幅不大。上声相连,发音人将第四字、第八字、第九字将读成升调,第二字、第三字、第五字、第六字、第七字、第十字处理为降升调。发音人去声起点较高,终点位于中下部,降幅相对不大。

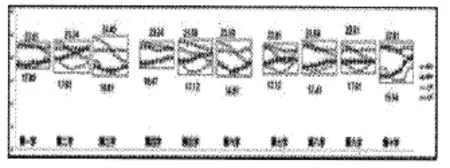

(三)实验结分析。我们参照石锋、王萍、梁磊(2009)[2](P11)学生汉语陈述句调域图,对中国学生字域特征总结如下:

中国学生字调域上限由阴平、阳平和去声共同决定,字调域下限由上声决定。语流中中国学生阴平属于高平调,高平特征十分明显。阳平起点位于字调域中部,终点位于字调域顶部,整体处于字调域中上部。词首字(第一字、第四字、第七字)与词末字(第三字、第六字、第十字)基本为升调,词中字(即第二字、第五字、第八字、第九字)由于受到语流音变的影响上升比较平缓,甚至趋于平调。上声起点一般位于词调域中下部,终点分布存在一定差异。词首字(第一字、第四字、第七字)与词末字(第三字、第六字、第十字)基本为低平或低降调。词中字(即第二字、第五字、第八字、第九字)起点一般为该字调域下限,终点一般为该字调域上限。由于受到语流音变的影响,词中字变为升调。去声词首字(第一字、第四字、第七字)与词末字(第三字、第六字、第十字)起点相对较高,近乎达到该字调域上限,是高降调。词中字(即:第二字、第五字、第八字、第九字)由于受到语流音变的影响,起点较比词首字与词末字低,整个调型趋于平缓。

我们在与中国学生比较后,对俄罗斯中级留学生陈述句字调域的特征总结如下:

1.句调域上限由句首词调域上限决定,句调域下限由句末词调域下限决定。男发音人句首词上限均由首字字调域上限决定,女发音人句首词上限分别由第二字和第三字决定。

2.汉语四个声调在语调中的调域负担量不同。中国学生字调域上限由阴平、阳平、去声决定,字调域下限由上声决定。俄罗斯中级留学生字调域上限多由去声的开头决定,偶尔由阴平以及阳平末尾决定(如男2第七字和男2第一字)。字调域下限基本由上声决定,偶尔由阳平开头决定(如男1第一字)。

3.俄罗斯中级留学生在语流中阴平大致处于字调域的中高部分,基本为平调(除男2外),阳平起点与终点相对较低,上升幅度不高,甚至出现了下降的情况(如男2)。

4.俄罗斯中级留学生尚未完全掌握语流中上声的音变规律。我们知道中国学生在发三个上声相连时通常这样处理:“1+2”结构为“上声+阳平+上声”,“2+1”结构为“阳平+阳平+上声”,且除边界调外上声调型多为半上,很少有全上。三个上声相连究竟应处理成“1+2”还是“2+1”对于中国学生来说并不难,因为中国学生可以凭借语感与句法规则自然调节。而俄罗斯中级留学生尚未建立良好的汉语语感,对音变规则的认识也只是浮于表面,所以在发音时难免出错。有的在音变时出现调型选择的偏误(如男2),有的索性就用单字调发音代替了语流中的发音(如女1)。

5.俄罗斯中级留学生去声大多数为降幅不大的高降调。词中字几乎未受到语流音变影响,与词首字和词末字相比差别不明显。

三、基于语音实验的教学反思与建议

我们运用实验语音学的方法,对以俄语为母语的俄罗斯中级留学生的汉语自然焦点的陈述句的习得情况从字调域的角度进行考察。

(一)俄罗斯中级留学生汉语自然焦点陈述句字调的发音特点。在字调域方面,俄罗斯中级留学生字调域上限绝大多数由去声决定,少数由阴平、阳平决定,字调域下限基本由上声决定,少数由阳平决定。声调方面,在语流中俄罗斯中级留学生阴平习情况较为理想。阳平和去声调型良好,但处于词中字的阳平与去声与词首字和词末字差别不明显,未受语流中的“跳板效应”的影响而发生相应改变。上声习得状况最不乐观。学生基本具有音变的意识,但是尚未完全掌握音变的规律也未形成准确语感,所以上声发音较为混乱。

(二)对现行汉语正音教材的反思。从目前我们使用的正音教材来看,我们对语调的重视还远远不够。以《汉语语音教程》(基础篇)[6]为例,全书共9章,只有第九章直接涉及语调问题,第一章到第五章属于声母、韵母教学,第五章到第八章属于语流音变教学。从语流音变部分来看,跟读练习通常以读词语为主,读句子的练习相对较少。涉及到句子层面的练习通常是标注拼音的形式,学生无论标音还是朗读,其关注点更多地集中于发生音变的词语,往往会忽略语句层面的语调。从第九章语调来看,教材从重音、停顿、句调三个角度入手。在句调讲解部分,教材将汉语语调简单地分成平直调、高升调、曲折调和低降调。教材对平直调的界定是“平直调多用于表示严肃、冷淡、叙述等语气”,对低降调的界定是“低降调多用于肯定、感叹、请求等语气”。首先,在参考了四级到六级的《新汉语水平考试大纲》[7]的基础上,我们发现“严肃”属于HSK五级词,“冷淡”属于HSK六级词,“叙述”属于HSK四级。汉语正音这门课程通常安排在初级阶段,初级水平的学生未必能理解上述词语的含义。其次,每类下面所举的例句只有三到四个,而且只是简单在句末用箭头标注语调,学生一般无法仅通过三四个例句了解该句调的特点。最后,何为平直调?教材并未给出平直调的准确定义。如果从字面理解,平直调在朗读时不可出现高低升降的起伏变化,而实际上属于平直调的例句在朗读时应该具有音高下倾的趋势。如果教师完全按照教材的模式去讲解汉语语调,那么学生在汉语语调习得过程中不免会产生一系列问题。

(三)对汉语作为第二语言教学的建议。我们在教学时应充分重视语流教学和朗读时语句的起伏变化。我们发现,在教学中教师把重点更多地集中在单字音教学上。在领读时,为了让学生掌握每个字的发音,甚至常常夸张地把双音节或三音节词的每一个音节发得过于饱满。这样一来,学生会下意识地认为只要将单音发得标准,就能掌握汉语发音规律。所以,学生在发阳平和去声时常以单字音入句也就不难解释了。所以,我们在对外汉语语音教学中应将单音教学与语流教学相结合,并且教学重点应适当向语流教学倾斜。汉语上声教学一直是对外汉语教学中的一个难点,一方面,我们不应一味地强调发出饱满的单字调,而是应该高度重视由上声组成的二字组、三字组的朗读,让学生在语流中习得上声。学生在朗读语句时,以连读后的变调入句,那么语调会更加自然。另一方面,上声三字组究竟应该处理成“1+2”模式还是“2+1”模式随着学生对汉语理解的不断深化,该问题能得到有效改善。我们应加强朗读与跟读练习。练习时教师不能完全依赖于教材,应在教材基础上多补充一些例句,最好能用图片再现例句出现的场景以便学生理解[8]。在对外汉语教学中,我们应该将语音教学贯穿始终,而不能只停留在在初级阶段。到了中级阶段,一般不再单独开设语音课,在课堂中往往偏重对语法知识的运用,忽视语句的朗读。而学生在朗读语句时能同时暴露出语调问题和其对语句的理解问题[9]。所以,应在朗读中对学生逐渐积累的法知识进行强化,不断地模仿、操练,学生的语调问题将得到有效改善。

四、结语

我们利用语调格局的研究方法,从字调域的角度对俄罗斯中级留学生汉语自然焦点陈述句的语调进行了观察。在未来的研究中,我们还将从词调域、起伏度等角度对俄罗斯留学生习得汉语自然焦点陈述句的语音表现做进一步的观察。希望在综合分析后,能够为对外汉语语音教学的开展提供一定的参照。

参考文献:

[1]石林,温宝莹.“洋腔洋调”初探——美国学生汉语语调习得[J].南开语言学刊,2012(1).

[2]石锋,王萍,梁磊.汉语普通话陈述句语调的起伏度[J].南开语言学刊,2009(2).

[3]沈炯.北京语音实验录[M].北京:北京大学出版社,1985.

[4]石锋,时秀娟.语音样品的选取和实验数据的分析[J].语言科学,2007.

[5]李爱军.语调研究中心理和声学等价单位[J].声学技术,2005(3).

[6]何平.汉语语音教程(基础篇)[M].北京:北京大学出版社,2006.

[7]孔子学院总部.新汉语水平考试大纲[M].北京:商务印书馆,2009.

[8]史维国.先秦汉语方所标记研究[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[9]史维国.“语义滞留”原则及其在汉语语法中的表现[J].外语学刊,2016(6).