我国涉农政策对农民收入的影响及区域差异

孙晓一,徐 勇,段 健,3

(1.中国科学院大学经济与管理学院/华夏幸福产业研究院,北京 100872;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;3.中国科学院大学,北京 100049)

“三农”问题的核心是农民收入问题,新时期农业政策的目标由提高农业生产转向支持农民收入[1]。围绕这一目标,国家先后提出了一系列政策措施,以期提高农民尤其是种粮农民的收入。目前我国已经形成了较为完善的“三农”政策体系,包括农业用地使用政策、农业生产补贴政策、农产品价格补贴政策、扶贫政策、农民福利政策、新农村基础建设政策、农村民主建设政策等。然而,近年来农民收入增长缓慢,且农民内部收入差异有扩大化趋势[2-3],随着农民内部分化的产生和加强,农村居民间拥有的资源数量和结构差异也在日益扩大,相同的农业政策对不同农民个体的收入可能产生不同影响。因此,定量评估政策对农民收入的影响和影响差异十分必要。

有关政策对农民收入的影响机制以及政策的农民增收效益问题,国内外研究相当丰富[2-23]。很多研究表明,诸如粮食直补和减免农业税等补贴政策对农民收入的增长有一定作用,但作用不大,甚至有时候出现政策失灵[4-8]。相对来说,目前对农民收入受政策影响的区域差异问题的关注较少。钟甫宁等[9]对江苏省的实证研究发现,就农业税减免和粮食直接补贴政策而言,收入水平较低的农民从中获得的好处仍然比收入较高的农民少,收入最低的10%和20%的农户分别只获得政策支出的4.4%和11.4%,在当前情况下,农民中的低收入者(包括主要提供劳动力获得务农收入者和单纯务农或主要务农的小农户)应当是国内农业政策的主要目标人群。

理论上,我国地域广大,区域资源禀赋、生态环境条件、经济发展水平、对外开放程度等影响农民生计等的客观差异,影响和制约农民收入来源,也影响农民自身对政策的响应和政策实施的效果。已有研究许多只关注农民自身的异质性,未考虑影响农户生计的自然和社会经济环境的区域差异。因此,本研究在分析政策对农民收入的影响机制与效益的基础上,在全国选取4个典型案例区,对比分析政策对农民收入影响的区域差异,为国家制定差异化的区域政策提供建议和依据。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域概况与数据来源

在我国东、中、西部共选取4个案例区进行了实地调研和问卷调查,4个案例区的自然资源条件和经济发展条件及水平存在明显的区域差异,可较全面地反映政策对不同地区农民收入的影响。其中,东部沿海地区选取浙江省绍兴市作为研究案例区,重点分析政策对我国经济发达地区农民收入的影响;中部地区选取河南省焦作市作为研究案例区,重点分析政策对我国中部农村地区特别是粮食主产区农民收入的影响;西部地区选取陕北地区和宁南山区作为研究案例区,重点分析政策对西部农村地区农民收入的影响,其中陕北地区选取了延安市和榆林市两个地级市,宁南山区选取了固原市及周边部分地市,侧重分析政策对贫困地区农民收入的影响。

本研究通过课题组团队入户走访及问卷委托发放的形式对农户家庭进行问卷调查(1062份),经整理获得有效问卷898份,其中,宁南山区有效问卷191份、陕北地区有效问卷192份、河南焦作市有效问卷252份、浙江绍兴市有效问卷263份。整个问卷调查工作从2013年6月开始至2014年8月结束,历时14个月,有效问卷中通过入户走访获得的问卷比例为35%。

1.2 指标选取

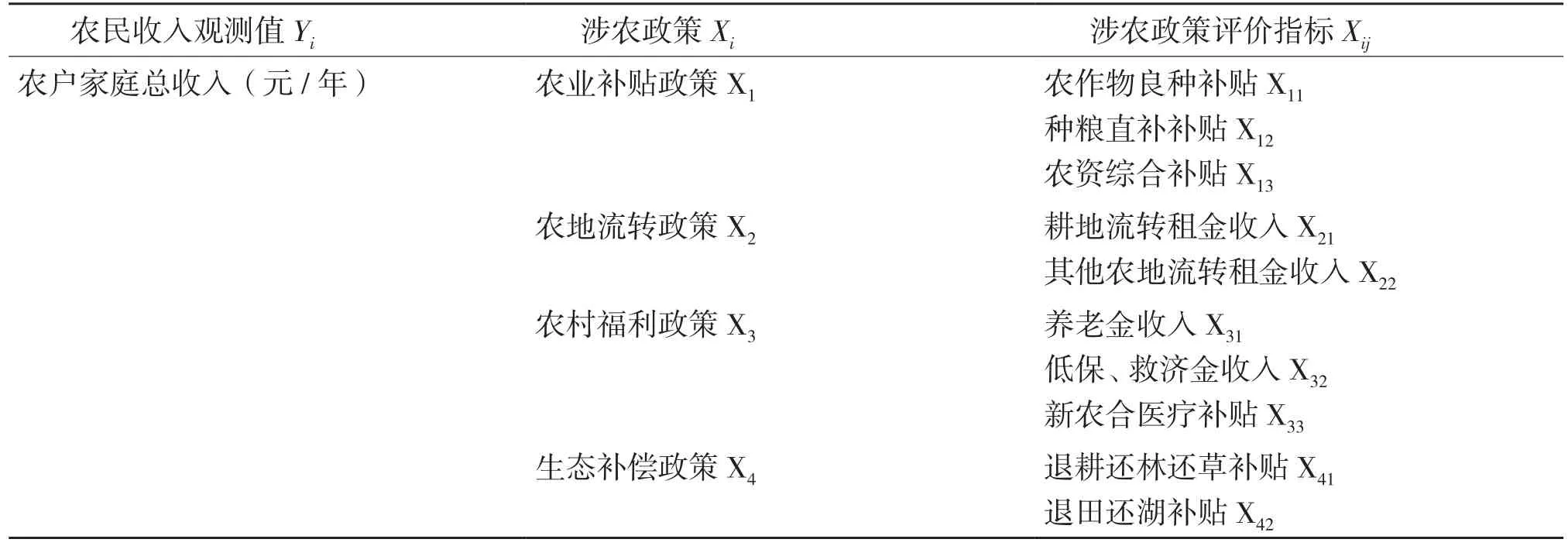

本研究用农户家庭总收入衡量农民的收入水平。农户家庭收入构成一般包括家庭经营性收入、工资性收入、财产性收入以及转移支付纯收入。涉农政策指标主要选取与农民收入紧密相关且在全国普遍推广的农业补贴政策、农地流转政策、农村福利政策和生态补偿政策,包括4个一级指标和10个二级指标(表1)。

1.3 研究方法

为定量评价农民收入和涉农政策之间的关系,参考灰色关联度模型[24],建立了综合关联度分析模型,对各案例区的农民收入受政策影响情况进行综合关联度分析。模型建立方法和步骤如下:

1.3.1 数据无量纲处理 对数据的无量纲处理采用均值化方法。假设X为灰色关联因子集Xi= 〔xi(1),xi(2),…xn(n)〕,为关联因素,其中Xi为行为序列,X0为参考序列,Xi= 1,2,…m为比较序列,m为比较因素的个数,n为样本总数,则均值化公式为:

表1 影响农户收入的政策及评价指标

若关联因素与参考因素呈负相关,需要对比较序列的均值化结果进行倒数化处理,公式为:

1.3.2 计算灰色关联系数 设经过数据处理后的参考数列为:

比较数列为:

则:

两极最大差与最小差为:

最终的关联系数为:

式中,ρ∈(0,1)为分辨系数,用来削弱Δ(max)过大而使关联系数失真的影响,在本研究中ρ值为0.3。

1.3.3 计算综合关联度 得到关联系数后,需要对关联信息做集中处理,即求得最终的综合关联度。本研究用平均值反映关联度,即用比较数列与参考数列各个时期的关联系数之平均值反映这两个数列的关联程度,由于各类政策对农户影响的覆盖率存在很大差异,因此还需要对计算结果以覆盖率加权,以表示政策i在该地区农户中的影响覆盖率,最终的综合关联度计算公式为:

2 结果与分析

2.1 案例区农户收入基本情况

从案例区的农民收入和收入构成(表2)来看,浙江绍兴的农民户均家庭年收入最高,为56 734元;陕北地区农民户均家庭年收入最低,为27 320元。在收入构成中,浙江绍兴农民收入的主要来源是财产性收入,比重高达63.03%,其他3项(工资性收入、财产性收入、转移支付收入)均未超过15%。河南和宁南山区农民工资性收入比重较高,分别占农民家庭年收入的40.21%和45.8%,其次是家庭经营性收入,分别占27.67%、27.91%;陕北地区家庭经营性收入在农民家庭年收入中占有举足轻重的地位,比重达51.63%,其次是工资性收入,占比26.06%。宁南山区、陕北地区、河南焦作及浙江绍兴市农民人均获得的涉农政策收益分别为 695.79、1 179.94、432.71、1 317.78元(图1),分别占农民家庭总收入的11.5%、12.1%、7.3%、7.6%(图2)。其中,陕北地区和宁南山区由于受到生态脆弱性背景的影响,农户获得的生态补偿政策收益相对较高,河南焦作和浙江绍兴除了农村福利政策,其他政策收益不明显。

表2 案例区农户收入来源构成情况

2.2 农民收入和涉农政策收益特征分析

图1 案例区农户家庭人均各类政策收益构成

图2 案例区农户家庭各类政策收益占收入比重

运用方差检验法对样本农民家庭收入的分布特征进行检验和分析。计算得到农户家庭人均纯收入的偏度系数(Skewness)、峰度系数(Kutosis)分别为9.358和138.068,两者均远大于0,进一步在SPSS17.0软件中利用Q-Q图对样本农户的家庭人均年收入情况进行正态分布、beta、卡方、logistic、对数等分布检验,结果发现样本农户的收入情况最接近于指数分布(图3),其参数λ= 9.097E-5。

图3 样本农户家庭人均年收入数据的指数分布检验Q-Q图

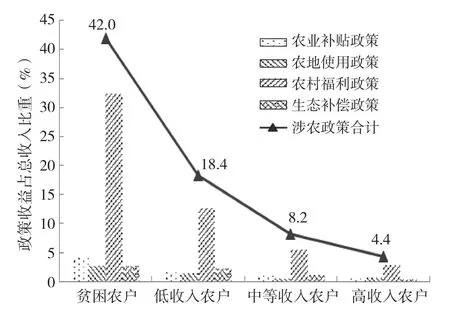

将样本农民家庭人均年收入按<3 000元、3 000~6 400元、6 400~15 000元和>15 000元的标准,划分为贫困农户、低收入农户、中等收入农户、高收入农户5组。统计分析(图4)表明,高收入农户从各类涉农政策中获得的直接收益均最高,人均1 467.5元;贫困农户从各类涉农政策中获得的直接收益均最低,人均643.05元,两者相差824.45元;中等收入农户从政策中获得的收益(800.64元/人)高于贫困农户,略低于低收入农户(878.07元/人)。随着收入水平的提高,政策收益占农民总收入中的比重逐渐降低。贫困农户、低收入农户、中等收入农户、高收入农户政策收益占其收入的比重分别为42%、18.4%、8.2%、4.4%(图5)。

图4 不同收入水平的农户人均政策收益情况

2.3 政策覆盖率与农民收入的关联分析

图5 不同收入水平的农户政策收益占总收入比重

涉农政策对农民收入的影响大小在很大程度上取决于政策的覆盖率。由表3可知,农业补贴政策在低收入农户中的覆盖率最高、达到73.5%,对中等收入农户影响的覆盖率最低、仅为46.2%;农地流转政策在高收入和低收入农户中的覆盖率较高,均超过15%;而在贫困和中等收入农户中的覆盖率较低,分别只有9.6%和11.4%;农村福利政策中“新农保”政策、低保、救济政策以及新农合政策,对贫困农户覆盖度小于低收入农民,尤其是低保、救济政策,贫困用户的覆盖率只有12%,小于低收入农户3个百分点;生态补偿政策对低收入农户的覆盖率最高、达41.5%,对中等收入农户的覆盖率最小、只有24.4%。

表3 政策在不同收入水平农户中的影响覆盖率(%)

政策影响覆盖度在不同地区也有不同表现(表4)。总体上,农村福利政策影响范围最广,地区差异不明显,在4个案例区的覆盖率均超过80%;农业补贴政策和生态补偿政策的覆盖度区域差异较显著,宁南山区99.5%的农户从农业补贴政策中获益,最低的浙江绍兴仅有21.0%;陕北地区91.1%的农户从生态补偿政策中受益,而河南焦作仅为2.4%。此外,农地流转政策在宁南山区和浙江绍兴的覆盖率均在10%以上,陕北地区和河南焦作相对较低,均小于10%。

2.4 农业政策对农民收入影响的综合关联度分析

为了弥合线性回归模型的缺陷,在分析农户收入影响的区域差异时,研究提出综合关联模型。关联模型分别以样本农户的家庭人均纯收入、家庭人均农业经营收入、家庭人均工资性收入为参考序列,以各项政策收益测度指标为比较序列,计算综合关联度(表5)。宁南山区由于贫困人口的比重较大,农村福利政策中的低保、救济政策与农户收入的综合关联度在4个案例区中最高。宁南山区农村发展条件较差,耕地及坡耕地为主,有效灌溉率极低,农村居民的生计主要以农业为主,农户收入中的农业经营收入在其收入构成中占据最主要地位,因此农业补贴政策对农村居民的收入具有较大影响。此外,由于宁南山区属于黄土高原丘陵地带,生态环境脆弱,生态退耕的比例较大,因此生态补偿政策对农户收入的影响较大。

表4 各类农业政策在不同地区农户中的影响覆盖率(%)

表5 农业政策与农户收入的综合关联度

2.4.1 农业政策对宁南山区农户收入影响的综合关联度 宁南山区农民人均工资性收入与人均农业经营收入影响的综合关联度两者相差不大(图6)。这与农村居民的生计特点密不可分,宁南山区农户多为兼业农户,既没有完全脱离农业经营,又有外出务工等生计来源,因此大部分农户的收入构成结构较类似,农业经营收入和工资性收入在收入构成中比重较大。宁南山区农户收入对于政策存在较强的依赖性。未来应加大对该地区的直接补贴力度,同时,通过政策调整提高该地区的城镇化和农业专业化水平。

图6 农业政策对宁南山区农户收入及构成影响的综合关联度

2.4.2 农业政策对陕北地区农户收入影响的综合关联度 陕北地区最鲜明的特点是生态补偿政策对农户收入的提高影响较大,这是由于陕北属于我国典型的黄土高原丘陵地区,生态脆弱,政府对生态退耕等的投入很大,生态小流域治理等工程卓有成效,对农户收入的提高发挥了较大作用。陕北地区的城镇化水平低,农村地区生态移民比例较高,农村常住居民的生计主要以农业经营为主,因此农业补贴政策对农户收入影响的综合关联度较高。陕北农村地区人口稀少、人均农地面积大,但农地资源条件较差,由于可耕地资源条件较差,农民参与农地流转的比例不高,因此农户收入与农地流转政策的综合关联度较小。

对比分析政策对陕北山区农户收入的农业经营收入和工资性收入影响的综合关联度(图7),其中农业补贴政策、生态补偿政策和新农保政策对农民农业经营收入的影响要略高与对工资性收入的影响,而农地流转政策和低保、救济政策以及新农合政策对农民农业经营收入和工资性收入的影响基本一致。陕北地区农村居民生计多以兼业为主,农户收入构成结构相对单一。政策对陕北地区农户收入的影响低于宁南山区,高于河南焦作和浙江绍兴。

图7 农业政策对陕北地区农户收入及构成影响的综合关联度

2.4.3 农业政策对河南焦作农户收入影响的综合关联度 河南焦作市地处华北平原地区,可耕地面积广阔,适宜大规模机械化耕作,是我国重要的粮食主产区和商品粮基地,农村常住居民中以农业经营为首要生计的农户较多,产粮大户比例很高。同时,矿产资源丰富,工业发达,人口密集,人多地少,人地矛盾突出。以农业为主要生计的农户主要通过农地流转实现规模化经营,因此农业合作社发展迅速。研究发现,农业补贴政策对该区域农户收入影响的综合关联度较高,而农地流转政策的综合关联度很低,这是由于农村常住居民在农地流转中多属农地转入者,需要支付转入农地的使用租金,而农业补贴通常发放给原来的农地承包者,即农地转出者,而农地转出者通常不再以农业为主要生计,离开农村地区外出务工,因此农业补贴政策和农地流转政策对于当地常住农民的影响并不显著。农村社会保障政策对农户收入的影响与其他地区类似,新农合政策对农户收入的影响最高,而新农保政策与低保、救济政策对农户收入的影响较低。由于焦作位于中部平原地区,生态退耕的面积较少,因此生态补偿政策对该地区区农户收入影响的综合关联度很低。

对比分析政策对河南焦作地区农户收入构成的农业经营收入和工资性收入影响的综合关联度(图8),发现在各项政策中均相差不大,这表明该地区农村居民的生计特点类同,收入来源特征相似,农业的特色化程度和三产结合程度还不够高。总体看来,政策对该地区农户收入的影响相对较低,未来应加大对当地农业经营户的政策补贴力度。

图8 农业政策对河南焦作农户收入及构成影响的综合关联度

2.4.4 农业政策对浙江绍兴农户收入影响的综合关联度 浙江绍兴农村居民的生计多样化程度较高,除了农村福利政策,其他政策收益不明显。主要原因是经济水平高,非农产业发达,农民以非农生计为主,种粮农民和以农业经营为主要生计的农户较少,农业补贴政策的影响覆盖率和综合关联度都很低。由于非农产业发达,农民积极响应农地流转政策,但以转出为主,转入较少,因此农地流转政策与农户收入的综合关联度不高。此外,由于浙江绍兴市生态环境较好,无大面积的生态退耕,生态补偿政策对该地区农户收入影响的综合关联度很低。

对比分析政策对浙江绍兴农户收入构成的农业经营收入和工资性收入影响的综合关联度发现,在各项政策中均非常接近,表明该地区农民生计特征比较类似。总体看来,浙江绍兴农村居民对政策的响应积极,浙江绍兴政策对农户收入的影响不高,但农民对政策的响应积极,农村福利保障政策对农民收入的影响与其他地区相近。

图9 农业政策对浙江绍兴农户收入及构成影响的综合关联度

3 结论与讨论

3.1 结论

本研究结果表明:(1)我国农民收入水平地区差异较大。中西部地区农民收入来源以工资性收入和家庭经营性收入为主,东部发达地区财产性收入在收入中占很高比重。浙江绍兴财产性收入35 757.46元,是总收入比重的63.03%,而河南焦作、陕北地区、宁南山区的财产性收入分别不足绍兴的1/7、1/10和1/11,占收入比重仅10%左右,最低的只有9.03%。

(2)西部地区政策收益较中部和东部明显。宁南山区、陕北地区、河南焦作及浙江绍兴市农民人均获得的涉农政策收益分别为695.79、1 179.94、432.71、1 317.78元,分别占农民家庭总收入的11.5%、12.1%、7.3%、7.6%。宁南山区由于贫困人口的比重较大,各项农业政策对提高农民收入的影响显著。陕北地区由于生态脆弱,生态退耕面积大且效应显著,生态补偿政策对提高农民收入发挥了不小作用。河南焦作农民生计以农业经营为主,受农业补贴政策影响较大。浙江绍兴经济发展水平高,非农产业发达,农民生计多样化程度高,政策直接影响不明显。

(3)高收入农户、中等收入、低收入、贫困农户每年直接从各类涉农政策中获得收益均为1 467.55、800.64、878.07、643.08元。随着收入水平的提高,政策收益占农民总收入中的比重逐渐降低。目前涉农政策对贫困户的支持不够,尽管政策性收益在贫困农户的收入比重高达42%,但贫困农户其他收入仍然较低,政策收益尚未从根本上改变贫困户的生计。

(4)政策收益对农户收入的关联系数和政策在该区域农户的覆盖率共同决定了政策对农户收入的影响程度。低收入农民的收入情况更容易受到政策的影响,而当前涉农政策对贫困农户收入增加作用不明显,原因与现有政策体系对贫困农户的覆盖率低有关。

3.2 讨论

(1)政策具有显著的农民增收效益,但不同政策的作用机理存在差异。政策一方面通过补贴等方式直接提高农民收益,另一方面通过制度层面的影响带动农民生计,从而间接促进农民收入水平的提高。农地流转政策是最根本的农业政策,当前家庭联产承包责任仍是所有涉农政策的核心。农地流转政策对农户收入的直接影响有限,但对农民生计策略的选择具有重要影响,能够促进农村劳动力的非农就业转移和农地的规模化经营。农地流转政策可极大地促进中西部地区和贫困地区的农户生计转移,对农民非农收入的提高具有重要作用。由于我国正处于快速城镇化时期,农村人口由于生计原因不断向城镇流动,且跨区域流动现象普遍,因此农地流转政策对农户生计影响的区域差异特征有别于其他涉农政策。

(2)政策在全国尺度的统一性与农民收入水平的区域差异性的矛盾造成了政策对农民收入影响的区域差异。从分析结果来看,西部地区和贫困地区的农户外出务工比例较高,农地流转政策对其生计策略的选择帮助极大。而中部地区尽管参与外出务工比例也较高,但从农地流转政策中获得的帮助有限,这与其人均耕地面积较低存在一定关系。东部发达地区的农村地区农户参与农地流转更多出于改善农业经营,对其生计策略的选择影响不大。总体来看,政策对西部地区和东部地区农民收入的影响较高但对中部地区农民收入的影响还相对较低。未来应加快中西部地区农村土地确权,提高农民财产性收入。通过实施“精准扶贫”战略,提高贫困识别度,扩大对贫困农户的政策覆盖率,使更多处于贫困线以下的农民从政策中获益。

参考文献:

[1]中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[N].人民日报,2016-03-18.

[2]王成新,姚士谋,陈彩虹.中国农村聚落空心化问题实证研究[J].地理科学,2005,25(3):257-262.

[3]李实,罗楚亮.中国城乡居民收入差距的重新估计[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2007,44(2):111-120.

[4]陈锡文.当前农业和农村经济形势与“三农”面临的挑战[J].中国农村经济,2010(1):4-9

[5]陈锡文.全面深化“三农”问题改革的思考[J].当代农村财经,2014(6):7-9.

[6]孙立平,王汉生,王思斌,等.改革以来中国社会结构的变迁[J].中国社会科学,1994(12):47-62.

[7]叶堂林,张考考,赖小娟.我国农业各政策变量对农民收入提高的效果及对策研究[J].经济师,2005(2):16-17.

[8]谷征.我国农业支持政策对农民收入影响测评[J].农村经济,2014(11):98-101.

[9]钟甫宁,顾和军,纪月清.农民角色分化与农业补贴政策的收入分配效应—— 江苏省农业税减免、粮食直补收入分配效应的实证研究[J].管理世界(月刊),2008(5):65-76.

[10]张祯,陈潇腾,沈佳慧,等.农民收入来源结构对农户收入差距的影响—— 来自浙江典型村的实证研究[J].浙江经济,2017(4):62-63.

[11]陈锡文.中国农业政策面临的挑战[J].经济研究参考,2017(12):25.

[12]于晓华,武宗励,周洁红.欧盟农业改革对中国的启示:国际粮食价格长期波动和国内农业补贴政策的关系[J].中国农村经济,2017(2):84-96.

[13]魏后凯.中国农业发展的结构性矛盾及其政策转型[J].中国农村经济,2017(5):2-17.

[14]陈锡文.农业政策改革完善面临几个重要问题[J].农村工作通讯,2017(11):52.

[15]温远豪,黎清文,刘斯萌,等.基于产业结构、家庭规模视角下的广西农民收入差距实证研究[J].北方园艺,2017(13):190-197.

[16]段园园,张梅,林树文.我国农业政策研究领域的研究热点及其演进分析[J].台湾农业探索,2017(3):73-78.

[17]祝卫东,杨尚勤.中央一号文件提出保持城乡居民收入差距持续缩小势头 中国要富,农民必须富[J].农村·农业·农民(A版),2015(2):24-25.

[18]金丽馥,王沁.农民财产性收入差距产生的原因及缩小差距的对策[J].农村经济与科技,2015,26(2):77-79.

[19]钟真,孔祥智.经济新常态下的中国农业政策转型[J].教学与研究,2015(5):5-13.

[20]江红霞,刘金曼.湖南省城乡收入差距及农民增收问题研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2015,9(4):75-79.

[21]刘鑫,张瑞涛,孟奇,王俊芹.河北省贫困山区农民收入与河北省平均收入差距研究[J].现代农村科技,2016(8):67-69.

[22]盛莹.苏南苏北地区间农民人均收入差距原因与对策[J].当代经济,2016(25):78-79.

[23]杨晓贝.缩小农民收入区域差距的财政政策研究[D].太原:山西财经大学,2016.

[24]徐建华.地理建模方法[M].北京:科学出版社,2010.