论殷商时期大象的神圣性

李安竹

(华南农业大学 珠江学院,广州 510000)

“象”是典型的象形文字,“因物赋形”而成,并且强调了象鼻这一区别于其他动物的显著特征。“象”最初的含义也仅指大象这种哺乳动物,后因大象庞大形体的可视性以及大象在殷商先民生活中的神圣性地位,“象”有了指称事物有形可见之形貌的前提条件。“象”逐渐由专指大象这种动物引申为事物可见之形貌,乃至泛指万千事物(包括物象、天象等,甚至有时指事物的一种存在状态),具有极大的包容性。这一词义的引申主要是以观察和观象活动作为基础发展起来的,它是对观察和观象活动的抽象概括。“象”是“观”的结果,其意义本身包含着呈现、展现、显现之意,这一思维的出发点在于万物之有形可见,有形可感。

商周之际大象南迁后,黄河流域的先民据死象之骨意想生象之形,这一心理机制使“象”与想象、象征等思维活动建立了联系。“象”既作为“观”的结果,也有“观物取象”之说,被用来指称“取象”的心理过程,是对外在动作的仿拟,具有“模拟”(拟象)、“仿效”(法象)、“象征”等意义。《周易·系辞》对“象”的义项进行了丰富和总结。在一系列的社会活动中,“象”的语义逐渐衍化,开始具有象征性的含义,使得“象”蕴涵了广泛的意义,并且具备了进行形而上思考的可能性,最终形成了一个具有中国特色的哲学范畴。

一、殷人服象与舜象传说

殷商时期,象因帝舜服象增添了神圣性。《吕氏春秋·古乐篇》记载:“商人服象。”[1]可见殷商民族原为服象之民族。又“商人褅舜而祖契”[2]。“高辛氏,姬姓也,其母不见,生而神异,自言其名曰夋。”[3]“夋”《山海经》作“俊”。《山海经·大荒东经》:“有中容之国,帝俊生中容。”郭璞注云:“俊亦舜字假借音也。”[4]397《大荒南经》曰:“赤水之东,有苍梧之野,舜与叔均之所葬也。”郭璞注云:“叔均,商均也,舜巡狩,死于苍梧而葬之,商均因留,死亦葬焉,墓今在九疑之中。”[4]420叔均封于商,正是商人始祖,可作为“商人褅舜”之直证。由此可见,舜即《山海经》中的帝俊,是殷商民族的始祖神。王国维考证,卜辞屡见殷人所祀天帝夒,为殷人始祖契(又作挚)之父,即神话中的夋(俊)、喾,亦即舜[5]。郭沫若从其说,并谓:“(殷人)神话中之最高人物迄于夒,夒即帝喾,亦即帝舜,亦即帝俊。帝俊在《山海经》中即天帝,卜辞之夒亦当如是。旧说视帝喾帝舜为二,且均视为人王,乃周末学者之误会。”[6]362可见舜为殷人祖先实为不刊之论。

帝舜服象的传说最早见于《尚书·尧典》:“岳曰:‘瞽子,父顽,母嚚,象傲;克谐以孝,烝烝乂,不格奸。’”[7]此后先秦诸子对帝舜服象这一传说都进行了阐释,其中记载最详细的是《孟子·万章上》:

父母使舜完廪,捐阶,瞽瞍焚廪。使浚井,出,从而掩之。象曰:“谟盖都君咸我绩。牛羊父母,仓廪父母,干戈朕,琴朕,弤朕,二嫂使治朕栖。”象往入舜官,舜在床琴。象曰:“郁陶思君尔。”忸怩。舜曰:“惟兹臣庶,汝其于予治。”不识舜不知象之将杀己与?[8]2734

至司马迁《史记·五帝本纪》这一传说尤为详细完整:

在这些记载中,象都是以帝舜之弟的身份出现,陈梦家对舜弟名之为“象”进行了解释:“野象的性,本强顽大力,故欲驯服之,非经过种种困难,由于要形容舜制服顽象的不易,所以神话者乃以象为舜的弟。要显出舜的宽容仁爱,所以对于顽恶的弟仍然封之以地,故传说上象封有鼻,有鼻即象,因象以鼻著称也……商人服象,舜为商祖始服象。”[10]事实上,据袁珂考证,舜为古代著名猎手,征服野象使其开始在农业上为人类服役,这才是舜象传说的本义[11]。文献记载有象为舜耕的传说,《论衡·书虚篇》记:“舜莽于苍梧,象为之耕;禹葬会稽,鸟为之田。”[12]陆龟蒙《象耕鸟耘辨》云:“世谓舜之在下也,田于历山,象为之耕,鸟为之耘。”[13]象为舜帝役使进行农耕,可见传说中的象与先民的日常生产的密切关系。

二、用象祭祀

殷商是原始宗教极为盛行的时期,祭祀尤多。《礼记·表记》在论述夏商周三代社会政治思想的异同时指出商人的特点:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼,先罚而后赏,尊而不亲。”[19]1642其中对祖先的祭祀尤其繁多。作为自身生活折射的殷人祖先,自然受到后代极为隆重的祭拜。有学者统计,迄今所见卜辞中的37王,关于祭祀上甲的就有1 100多条,祭祀成汤的800多条,祭祀祖乙的900多条,祭祀武丁的600多条。在全部卜辞中,确认为祭祀祖先的共有15 000多条[20]。仅从数量上看,祖先崇拜方面超过了其他任何一类辞例,祖先神是殷商时期祭祀的主要对象。

从考古发现和甲骨卜辞的记载中,可以看到殷商时期将大象作为祭牲来祭祀祖先的情况。在殷墟的考古遗址中发现有动物埋葬坑,“这种商代的动物埋葬坑被推测是当时使用兽牲祭祀的遗迹”[21]。在动物埋葬坑中发现有象坑的,殷王陵区就有两座之多。1935年第12次殷墟发掘,在王陵区东区M1400号大墓附近发现象坑一个,长5.2米、宽3.5米、深4.2米,内埋一象一人[22],乃祭祀祖王的牺牲。1978年,在王陵区西区东南方约80米处又发现象坑一个,长2.4米、宽1.7米、深1.8米,内埋一象一猪,象体高约1.6米,身长约2米,门牙尚未长出,系一幼象个体,身上还佩戴一个铜铃[23]。这两座象坑,都在殷王陵区。据考证,这片遗迹当为殷王室祭祀其祖先的场所[24]。而这一带先后发现的两头象,就是殷王祭祀祖先的牺牲品。

在甲骨卜辞中,用象来祭祀祖先的记载虽属罕见,但不减其重要性和神圣性。卜辞可证实的祭祀对象有祖乙,又称下乙,是成就“殷道复兴”的圣王之一,号为中宗[18]478-479。用象祭祀祖乙,除了上文提到的卜辞“以象侑祖乙”之外,还可以从金文中找到一些相关的线索。金文中“象”字出现了10次,其中与祖辛有关的4次。金文之“象”字较之甲骨文“象”字,其象形性更为突出,更生动形象地突出了象的特征。郭沫若认为殷彝铭中有很多图形文字,根据一般社会进展之公例和我国器物款识的性质,“考证图形文字之作为鸟兽虫鱼之形者必系古代民族之图腾或其孑遗,非鸟兽虫鱼之形者乃图腾之演变”[26]。因此,“象”或为殷商民族的图腾,祖辛是祖乙之子,因此,殷商民族用象祭祀祖乙可为定论。

前文已论及殷民族有帝舜服象之传说。在这样的民族传统背景之下,殷商先民以象祭祀祖乙也是题中应有之义。祖乙享受象作为牺牲,不仅是基于这样的民族传统,还与祖乙在殷商时期的崇高地位有关。祖乙是殷商著名的君主,《孟子·公孙丑上》说:“由汤至于武丁,圣贤之君六七作。”[8]2684其中就有祖乙,《晏子春秋·内篇谏上》:“汤、太甲、祖乙、武丁,天下之盛君也。”[27]“祖乙胜即位,是为中宗”[17]27,“帝祖乙立,殷复兴”[9]131,开创了殷商王朝的中兴之世。用象来祭祀祖乙,不仅是因为象是稀有的庞然大兽,体积硕大,其“大”可以配祖乙之功,还因为象是具有神圣性的动物,这与祖乙在殷商先民中的神圣地位也是相通的。

殷商时期的中原先民用象祭祀祖先这一事实也可以从巴蜀地区的祭祀文化中找到可资参照的材料。据考古发现,在三星堆遗址和金沙遗址出土有大量用于祭祀的象牙。四川广汉三星堆遗址一号器物坑出土象牙13根,二号器物坑出土残象牙器4片(图1)[28]、象牙珠120颗、象牙67根,且主要分布在坑中部一带。根据器物的叠压情况,专家推测这些器物绝不是被随意摆放的,而是按一定次序放置的。学者们通过对相关出土文物的分析,认为这些象牙应该是古蜀王国用于祭祀仪式的祭祀用品①例如大型青铜立人像握成环形、高度夸张的双手,有学者就认为执掌的很可能是象牙,是古蜀王国大型祭祀活动中使用的祭献之物。澳大利亚学者巴纳德、美国学者罗伯特、四川学者段渝都提出过这种看法。。三星堆玉璋祭山图案(图2)上的神山中间有粗大的尖状物[8],其形状与象牙别无二致,形象地说明了古蜀王国有将象牙用于盛大祭祀活动的习俗。

图1 三星堆遗址2号坑出土象牙

图2 三星堆玉璋祭山图案

同样,在金沙遗址中也出土了与世界上同期遗址相比最为密集的象牙,总重量近一吨,约有1 000余根。在“梅苑”东北部发现的象牙堆积坑(图3)[28],密密麻麻地叠放着8层象牙,总量达到上百根,且非常巨大,大多长达1米以上,最长的近两米。这个祭祀坑还埋藏了大量的礼器(如玉器、铜器等),它们和象牙一样都用来祭祀。金沙遗址出土的肩扛象牙纹玉璋(图4)上用极浅的线条刻画了一个侧跪的人像[28],人像头戴高冠,双膝着地,肩上扛着一个弯曲的物体并用左手持握,这个物体很像一根完整的象牙,展示了古蜀国的巫师肩扛象牙进行祭祀活动的场景。

图3 金沙遗址象牙堆积坑

图4 金沙遗址肩扛象牙纹玉璋

古蜀人将象牙比同于“礼神之玉”的原因,或许可以为殷商时期中原地区用象祭祀的原因提供一种参照性的解释。古蜀王国将象牙用于祭祀活动中,有学者认为是因为“象牙的色泽、质感与玉相同,在祭祀礼仪场合,将两者配合使用,作为祭祀山川神祇之用品,亦有可能”[29]。象牙本身所具有的特征构成了这一习俗形成的原因之一,另一方面也跟象与先民的密切关系相关。“象是自然界中体形庞大、猛悍聪明、很有灵性的陆生哺乳动物,它自古以来就与人类有比较亲和的关系,加之象牙具有类似美玉一般的质感和洁白细腻的色泽,因而便成了古人心目中的灵物。”[30]因此,古蜀王国将大量的象牙和玉璋一类的“礼神之玉”一起作为祭献之物用于各种祭祀活动中。基于象的这种特性,殷商民族用象来祭祀祖先也是理所当然,正如前文所论及的用象祭祀祖乙。

综合文献记载和考古资料来看,将象牙器作为祭品,或将象作为牺牲,这两种情形在殷商王朝都确然存在。殷墟王陵区遗址祭祀坑中出土的象或象牙以及三星堆遗址、金沙遗址出土的大量象牙都已明白无误地表明了先民把象作为神圣的献祭之物,甲骨卜辞、金文的记载也说明了殷商先民把象作为牺牲用于祭祀活动中。张光直还认为:“(商周)艺术中所用纹样较多的动物有鹿、牛、水牛、杨、羚羊、象、熊、马、猪以及鸟类、爬虫类、昆虫类、两栖类、鱼类、蠕虫类等等。这些动物很可能都作过巫师的助手精灵,而且照上文的讨论看,也多半作过祭祀的牺牲。”[31]殷商先民将象用于祭祀活动中,使得象的文化蕴涵逐渐丰富,这是“象”这个字从仅仅指大象发展为指称一切世间万物的前提。

三、制器尚象

大象在殷商先民观念中的神圣地位,除了体现在殷人服象、用象祭祀这一传统之外,还体现在制器尚象方面。殷商先民和象关系密切,对象也十分喜爱,这一点在殷商时期的造型艺术中有鲜明的体现,形成了中国“制器尚象”的文化传统。用象牙制作各种器物,造型艺术中以象为造型,在器物上刻划象纹等等,是殷商先民制器尚象的主要表现。

旧石器时代考古遗址和新石器时代考古遗址,乃至殷商时期的墓葬之中都出土有象牙制品。殷墟出土的象牙制品尤具特色,它们雕刻精致、器形多样。正如有学者指出的:“象牙制品在殷代雕刻艺术中占有重要地位,有些作品精美绝伦,堪称艺术的瑰宝。在殷墟,象牙制品大多数出土于大墓和中型墓中,多为实用之器,应是墓主人生前使用之物。”“殷墟的象牙器,不仅造型优雅、镂刻精细,且选料精良,用‘无与伦比’四字来赞誉它,也不为过。在当时,可能有专门从事象牙雕刻的‘工匠’。”[32]殷商时期的贵族阶层出于实用的目的制作了大量精美的象牙雕刻品,并且在他们死后也用象牙制品随葬。《礼记·玉藻》有“笏,天子以球玉,诸侯以象”[19]1480的记载,说明殷商时期还有将象牙制作成礼器的做法。在大量的象牙制品中,仍有不少是用于祭祀礼仪之中的,如仿青铜礼器的一些器形,以及立雕兽头之类等等。传世文献中记载了商周时期不少的象牙器制品,如:“好人提提,宛然左辟,佩其象揥。”(《诗经·魏风·葛屦》)[33]“发晞用象栉。”(《礼记·玉藻》)[19]1475“驾象车而六蛟龙。”(《韩非子·十过》)[34]等等。1976年,安阳殷墟五号墓出土了三件象牙雕刻制品,其中两件为镶嵌绿松石雕花象牙杯(图5)[35],一件为雕花带流筒状器(图6)[35],皆为一整块象牙雕成[35]。

图5 镶嵌绿松石雕花象牙杯

图6 雕花带流筒状器

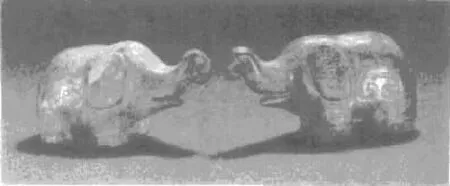

另外还有以象为造型的,如精美的玉象、青铜象尊等。1976年安阳殷墟五号墓中出土的两件玉象(图7)呈相互对视之状[35],形态生动,但器物不大,颇似幼象,可能是墓主人生前的赏玩之物,死后成了陪葬品,也可能是作为牺牲的象征[36]。

图7 玉象

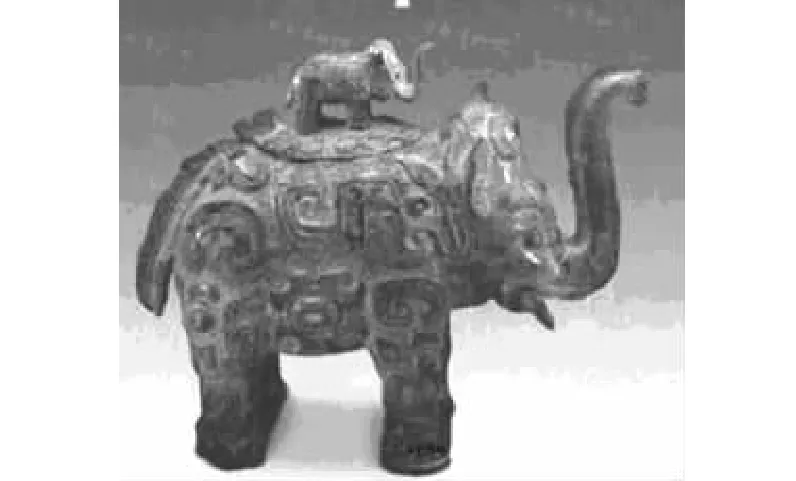

殷商时期,大象作为艺术形象的主要载体是青铜器,青铜器上刻有各种大象的形象。尊彝之器,亦有以象为之者。殷人象尊,已发现多种。容庚、张维持先生《殷周青铜器通论》著录有遽父己象尊、象尊、夔纹象尊(又称“双象尊”),这三件都是殷商时期的作品[37]。1975年湖南醴陵狮形山出土了狮形山象尊(图8)[38],此为酒器,重2.775千克,通高22.8厘米,宽14.4厘米,长26.5厘米,型制极为精美,象鼻高举,四足直挺,象尾自然下垂,整器纹饰华美,图案装饰突出凤鸟。象尊突出凤鸟,传统文献多有记载。《周礼·春官宗伯》郑玄注:“象尊以象凤凰。”[39]《礼记·明堂位》郑玄又注:“牺尊以沙羽为画饰。”孔颖达疏引《郑志》云:“刻画凤凰之象于尊,其形婆娑然。”[19]14894殷商时期崇拜鸟图腾,卜辞中有“于帝史凤,二犬”,郭沫若便解读作“凤为天帝之使,而祀之以二犬”[6]377-378。可见凤凰是殷人一脉所系的神圣动物,象尊饰以凤凰,自然增添了它的神圣价值。在诸尊彝中,殷人对象尊可能特别看重,这从周人的记述中可以推知,因为“周因于殷礼”[40]。在周代,象尊和牺尊是祭祀重器,用于禘礼,所以孔丘有言,“牺象不出门”[15]2148,只能在宫室使用。这座象尊给人以一种静穆神秘、令人敬畏之感,似乎指向某种超自然的神秘力量。

图8 醴陵狮形山象尊

美国弗利尔美术馆所藏商代子母象尊(图9)①转引自王鹤《流失的国宝·世界著名博物馆的中国珍品》,百花文艺出版社2009年出版。,出土时间及地点不明。高17.2厘米,象尊纹饰华美,为商代后期的作品。器作象形,象鼻上卷以为流,背上开口,盖设一小象为钮。小象神态姿势与大象相同,形成大象驮小象的式样。

图9 商代子母象尊侧视图

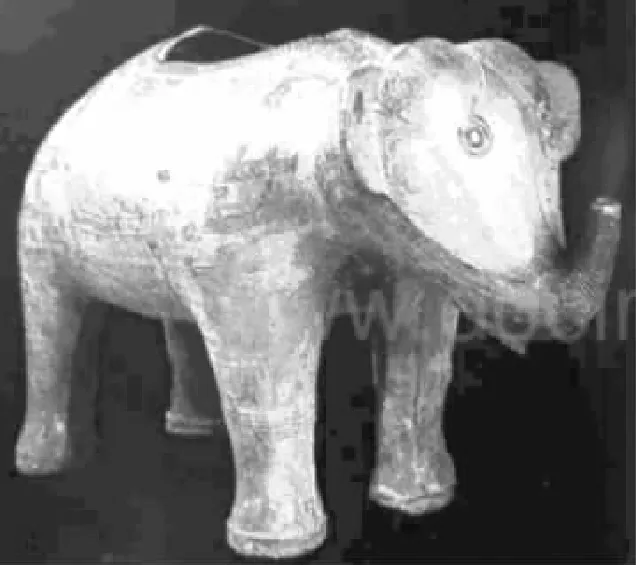

1990年发现的安阳郭家庄160号墓出土的大铜方尊(图10)[41],高44.5厘米。这对方尊最引人注意的是肩部的八个圆雕立体兽头,分为两组:一组是位于肩部四角凸起的象头,象的圆眼外凸,大耳卷曲,长鼻向上扬起,鼻尖内卷,从嘴里伸出一堆锥形象牙。这四个象头,惟妙惟肖,十分写实。另一组是鹿头,分布于四个象头之间。鹿大嘴、尖状小耳,头上伸出一对大角,角端有五个枝杈。以往出土的这类方尊及殷商青铜礼器的兽头均铸于器物之上,与器身连为一体。而此尊的八个兽头是单独铸造,分别套在尊肩部的八个圆钉头上面,至今仍可以随时取下来,设计相当巧妙。

图10 大铜方尊

吉美象尊(图11)②转引自周亚《论法国吉美博物馆收藏的象尊》,《上海文博论丛》,2004(2)。藏于法国吉美博物馆,象尊长97厘米、宽45厘米、高85厘米,是迄今所见动物形青铜尊中最大的一件,属于殷商晚期的作品。象的长鼻已经断残,背部有放置器盖的开口,原件器盖亡佚,四足中空,有的足内还残留着铸造时用的范芯。这些以象为造型的各种器物形态生动逼真,真切细腻,可以说是殷商先民意识中的大象的整体形象在造型艺术中的直观再现。

图11 吉美象尊

殷商时期,象在华夏民族生活的地域范围内大量存在,先民经过仔细观察后,将大象的形象熔铸于各种器物中。这一时期的青铜器中就有大量刻有象纹的器物,最早著录的象纹青铜器,是收录在北宋吕大临《考古图》中的“象”。除了《中国青铜器全集》所收录的带“象纹”的青铜器图片外,还有其他不少文物也带“象纹”。器身装饰有象纹的青铜器较之象尊为多,比较有代表性的商代象纹青铜器有九象簋、象纹斛。

九象簋(图12)[42],故宫博物院收藏。通高13.2厘米,口径20.7厘米。圆形,鼓腹,侈口,颈内凹,圈足。九象簋通体布满纹饰,腹部以雷纹为地,象纹是九象簋最吸引人的纹饰,用简单的线条勾勒出的九只象,长鼻上卷,象牙与象耳明显,形象生动逼真。器外底铸铭文“友”字,为该器作器者的家族名号。德国科隆博物馆也藏有一件九象簋,器形、纹饰与故宫九象簋基本相同,只是象头都朝右,两者原本当属于一套。

图12 九象簋

象纹铙。1959年湖南宁乡老粮仓师古寨出土的“立象兽面纹铜铙”(图13)[43],现藏于湖南省博物馆。敲击部位有两只相向而立的大象的浮雕。另一件大铙(图14)两侧各有一头头部朝外的象的浮雕[43]。(关于该器物的时代尚有争议,也有人认为是周代器物,本文暂以湖南省博物馆官方网站上的说明为准)。

图13 立象兽面纹铜铙

图14 象纹铙

在殷商青铜器动物纹样中,象纹是较为常见的一种,张光直认为“商周青铜器上动物纹样乃是助理巫觋通天地工作的各种动物在青铜彝器上的形象”[44]。象纹作为沟通天地的媒介之一,是与大象参与祭祀活动的历史事实相吻合的。商代青铜器的动物纹饰和器物造型本身就体现了商代艺术“因器尚象”的传统。在商代的青铜器、陶器和玉器中所出现的宗教模仿动物或人与动物合一的纹饰,都是作为沟通人的世界与祖先及神的世界的辅助元素。正如美国达特茅斯大学教授艾兰所指出的:“商代青铜器纹饰母型最基本的内涵就是死亡、转化、黄泉下界的暗示。正如神话一样,它们也是在突破着真实世界的界限,以传达出一种神圣性本质。”[45]这些纹饰造型生动、工艺精湛,具有神圣的性质,是先民的一种巫术实践,体现出了殷人的生命意识。

四、结语

象与殷商先民的生活密切相关,在一系列的社会政治生活事件中“象”逐渐具有了神圣性。神圣性是“象”这个概念由动物属性向哲学属性、文化属性转换的关键一环,这种神圣性使得“象”具有了更广泛的象征性,这一点在殷商青铜器的象纹饰和象形制品中清晰地体现出来。用象祭祀,这已然是殷商祭祀的一种常态,用象进行祭祀的对象大多是先王,可见只有在重要祭祀中才会用象作为祭牲。用象作为祭牲祭祀祖先也体现出深刻的文化蕴涵,即殷人服象之传统和帝舜服象传说在殷商先民中所形成的对象的尊崇之情。

参考文献:

[1] 吕不韦.吕氏春秋新校释[M].陈奇猷,校释.上海:上海古籍出版社,2002:289.

[2] 徐元诰.国语集解[M].王树民,沈长云,点校.北京:中华书局,2002:160.

[3] 徐宗元.帝王世纪辑存[M].北京:中华书局,1964:29.

[4] 袁珂.山海经校注[M].增补修订本.成都:巴蜀书社,1993.

[5] 王国维.殷卜辞中所见先公先王考[M]//观堂集林.北京:中华书局,1959:409-413.

[6] 郭沫若.卜辞通纂[M].北京:科学出版社,1983.

[7] 孔安国.尚书正义[M]//十三经注疏.孔颖达,等,正义.上海:上海古籍出版社,1997:123.

[8] 孟子注疏[M]//十三经注疏.赵岐,注.孙奭,疏.上海:上海古籍出版社,1997.

[9] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,2013.

[10] 陈梦家.商代的神话与巫术[J].燕京学报,1936:499-500.

[11] 袁珂.关于舜象斗争神话的演变[J].江海学刊,1964(2):148-152.

[12] 王充.论衡校释[M]//新编诸子集成.黄晖,校释.北京:中华书局,1990:177-180.

[13] 周绍良.全唐文新编:第4部(第1册)[M].长春:吉林文史出版社,1999:9722.

[14] 许慎.说文解字[M].段玉裁,注.上海:上海古籍出版社,1981:612.

[15] 春秋左传正义[M]//十三经注疏.杜预,注.孔颖达,等,正义.上海:上海古籍出版社,1997.

[16] 中国社会科学院考古研究所.甲骨文编[M].北京:中华书局,2004:109-110.

[17] 方诗铭,王修龄.古本竹书纪年辑证[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[18] 王宇信,杨宝成.殷墟象坑和“殷人服象”的再探讨[M]//胡厚宣.甲骨探史录.北京:三联书店,1982.

[19] 礼记正义[M]//十三经注疏.郑玄,注.孔颖达,等,正义.上海:上海古籍出版社,1997.

[20] 晁福林.论殷人神权[J].中国社会科学,1990(1):100.

[21] 冈村秀典.商代的动物牺牲[M]//考古学集刊:第十五集.北京:文物出版社,2004:217.

[22] 胡厚宣.殷墟发掘[M].上海:学习生活出版社,1955:89.

[23] 中国社会科学院考古研究所安阳工作队.安阳武官村北地商代祭祀坑的发掘[J].考古,1987(12):1065.

[24] 杨锡璋,杨宝成.从商代祭祀坑看商代奴隶社会的人牲[J].考古,1979(1):14-15.

[25] 江玉祥.广汉三星堆遗址出土的象牙[M]//三星堆与巴蜀文化.成都:巴蜀书社,1993:201.

[26] 郭沫若.殷彝器中图形文字之一解[M]//郭沫若全集考古编.北京:科学出版社,1961:13-20.

[27] 吴则虞.晏子春秋集释[M]//王先慎.新编诸子集成.北京:中华书局,1990:80.

[28] 成都市文物考古研究所.成都金沙遗址I区“梅苑”地点发掘一期简报[J].文物,2004(4):4-65.

[29] 陈德安.浅释三星堆二号祭祀坑出土的“边璋”图案[M]//南方民族考古:第3辑.成都:四川科学技术出版社,1991:87.

[30] 黄剑华.古蜀金沙——金沙遗址与古蜀文明探讨[M].成都:巴蜀书社,2003:247.

[31] 张光直.中国青铜时代[M].上海:三联书店,1983:324.

[32] 中国社会科学院考古研究所.殷墟的发现与研究[M].北京:科学出版社,1994:395-398.

[33] 毛诗正义[M]//十三经注疏.郑玄,笺.孔颖达,等,正义.上海:上海古籍出版社,1997:357.

[34] 韩非子集解[M]//王先慎.新编诸子集成.钟哲,点校.北京:中华书局,1990:65.

[35] 中国社会科学院考古研究所安阳工作队.安阳殷墟五号墓的发掘[J].考古学报,1977(2):57-98.

[36] 黄剑华.金沙遗址出土象牙的由来[J].成都理工大学学报(社会科学版),2004,12(3):11-17.

[37] 容庚,张维持.殷周青铜器通论[M].北京:文物出版社,1984:50.

[38] 熊传新.湖南醴陵发现商代铜象尊[J].文物,1976(7):49-50.

[39] 周礼注疏[M]//十三经注疏.郑玄,注.贾公彦,疏.上海:上海古籍出版社,1997:763.

[40] 论语注疏[M]//十三经注疏.何晏,等,注.邢昺,疏.上海:上海古籍出版社,1997:2463.

[41] 中国社会科学院考古研究所安阳工作队.安阳郭家庄160号墓[J].考古,1991(5):390-392.

[42] 杜廼松.记九象尊与四蛇方甗[J].文物,1973(12):62-63.

[43] 长沙市博物馆宁乡县文物管理所.湖南宁乡老粮仓出土商代铜编铙[J].文物,1997(12):16-27.

[44] 张光直.商周青铜器上的动物纹样[J].考古与文物,1981(2):60.

[45] 艾兰.龟之谜:商代神话、祭祀、艺术和宇宙观研究[M].汪涛,译.成都:四川人民出版社,1992:198.