关节置换法治疗42例老年骨质疏松合并股骨粗隆间骨折患者的临床疗效及对骨密度的影响

张金星

股骨粗隆间骨折常发生于股骨颈基底到小粗隆水平间,好发于老年男性。伴随我国社会人口老龄化的趋势日益严重,加之老年人存在一定的骨质疏松,使骨质疏松并发股骨粗隆间骨折的发病率不断提升[1]。以往主要采用保守治疗,当前在临床治疗中更多的是采用手术治疗,且手术效果与安全性也在不断提升,如人工关节置换手术、髓内固定以及钢板固定法等[2]。本研究选取我院创伤外科于2014年1月至2017年1月收治的老年骨质疏松并发股骨粗隆间骨折患者84例,分别采用内固定法以及关节置换法给予治疗,治疗效果差异明显,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院创伤外科于2014年1月至2017年1月收治的84例老年骨质疏松并发股骨粗隆间骨折患者,均符合股骨粗隆间骨折的临床诊断[3],告知患者及家属并签署书面知情同意书,经医院伦理学委员会审核。排除伴严重心肺肾功能不全,精神疾病者,骨髓炎或肿瘤引起的骨折,年龄大不易手术者。随机将患者分成两组,内固定组42例,其中男29例,女13例;年龄63~79岁,平均(67.2±4.5)岁;左侧31例,右侧11例;骨折类型:Ⅲ型29例,Ⅳ型9例,Ⅴ型4例。关节置换组42例,其中男27例,女15例;年龄61~78岁,平均(66.8±5.1)岁;左侧28例,右侧14例;骨折类型:Ⅲ型26例,Ⅳ型11例,Ⅴ型5例。两组患者性别、年龄、骨折位置与骨折分型等临床资料,差异无统计学意义,有可比性(P>0.05)。

1.2 治疗方法 所有患者患肢均给予皮牵引制动处理,术前1 d使用抗菌药物,术前30min给予抗生素防感染治疗,并常规备血。内固定组患者给予内固定治疗:全麻后,C臂机透视下行闭合手法牵引处理,对骨折进行复位操作,复位成功后,结合患者的实际状况为其选择合理的内固定治疗方法,如Gamma钉、动力髋螺钉(DHS)与股骨近端髓内钉(PFN)等[4]。关节置换组接受人工关节置换术:全麻下,取侧卧位,经患侧后外侧入路,完全暴露股骨粗隆间,关节囊切开后,行骨折复位并重建粗隆,随即将股骨颈锯断,取出股骨头;实施扩髓处理后,选用合适的股骨柄假体,采用骨水泥固定,髋关节复位后闭合创口[4]。两组术后均给予抗生素,随访6个月。

1.3 临床观察指标 观察并比较分析两组患者的住院时间、手术时间、术中出血量、临床疗效、骨密度与术后并发症等。临床疗效评价采用Harris评分,分为优:90~100分,良:80~89分,可:70~79分,差:<70分。优良率=(优+良)例数/总例数×100%。骨密度值测定采用X线骨密度检测仪。

1.4 统计学处理 采用SPSS 18.0统计学软件对数据进行统计分析,计量资料采用(±s)表示,组间比较行t检验,计数资料用[n(%)]表示,采用卡方检验;等级资料采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

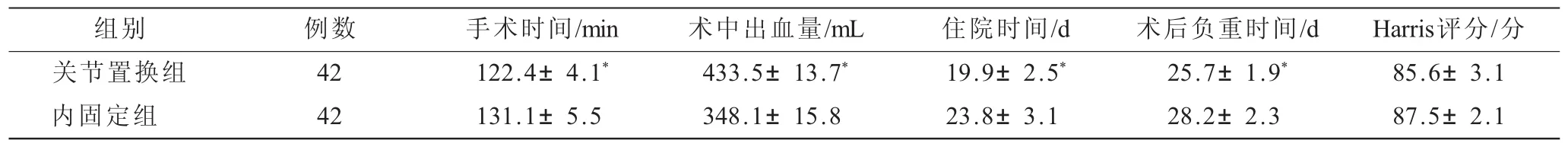

2.1 两组患者治疗各项指标比较 与内固定组相比,关节置换组手术时间、住院时间和术后负重时间明显较短,但术中出血量较多(P<0.05)。两组术后Harris评分比较差异无统计学意义(P>0.05,表1)。

2.2 两组患者疗效比较 治疗后,关节置换组患者的优良率显著高于内固定组(P<0.05,表2)。

表1 两组患者治疗各项指标比较(±s)

表1 两组患者治疗各项指标比较(±s)

注:与内固定组比较,*P<0.05。

组别 例数 手术时间/min 术中出血量/mL 住院时间/d 术后负重时间/dharris评分/分关节置换组 42 122.4±4.1*433.5±13.7*19.9±2.5*25.7±1.9*85.6±3.1内固定组 42 131.1±5.5 348.1±15.8 23.8±3.1 28.2±2.3 87.5±2.1

表2 两组患者疗效比较(n)

2.3 两组患者治疗前后骨密度测定值比较 入院时,两组患者的骨密度测定值比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗6个月后,两组骨密度测定值明显高于入院时,且关节置换组显著高于内固定组(P<0.05,表3)。

表3 两组患者治疗前后骨密度测定值比较(±s) 单位:g/cm2

表3 两组患者治疗前后骨密度测定值比较(±s) 单位:g/cm2

注:与入院时比较,*P<0.05;与内固定组比较,#P<0.05。

组别 例数 入院时 治疗6个月后关节置换组 42 0.73±0.13 0.92±0.06*#内固定组 42 0.71±0.12 0.82±0.07*

2.4 两组术后并发症比较 关节置换组术后并发症发生率为14.29%,明显低于内固定组的33.33%(P<0.05,表4)。

3 讨论

股骨粗隆间骨折是老年人群比较常见的疾病,其发病原因往往是摔伤。以往主要采用保守治疗,其适应证包括对手术无法耐受者、无法行走者、手术切口四周存在皮损者等。一般状况下,保守治疗往往选择使用皮牵引以及骨牵引等,患者需要长期卧床休息,极易发生下肢静脉血栓以及褥疮等多种并发症,提升患者的死亡率[5]。近些年来,手术治疗在这一疾病的临床治疗中获得日益广泛的应用,其适应证为无手术禁忌证者、存在稳定或者是不稳定骨折者、较为年长者。通过手术治疗可以帮助患者更快地下地活动,降低并发症,但由于一些患者并发骨质疏松,大大降低手术成功率。当前,常用关节置换与内固定法治疗股骨粗隆间骨折,其中内固定法包括Gamma钉、DHS与PFN等,需要结合患者的具体病情与实际状况为其选择合适的内固定法,但患者常因长时间卧床休息而发生并发症,或出现螺钉与钢板松动等问题,尤其是并发骨质疏松患者[6]。关节置换法可以采用特殊材料制作的关节假体将发生骨折后损伤的骨头进行替换,具有良好的稳定性,比较适用于老年骨质疏松并发股骨粗隆间骨折患者的临床治疗[7]。

本研究发现,与内固定组相比,关节置换组的手术时间、住院时间和术后负重时间明显较短,但术中出血量较多(P<0.05)。说明关节置换术治疗老年骨质疏松并发股骨粗隆间骨折优于内固定法,但内固定法也具有术中出血量少的优点[8]。两组术后Harris评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,关节置换组患者的优良率达90.48%,显著高于内固定组的71.43%(P<0.05)。提示关节置换术的临床疗效较好。入院时,两组患者的骨密度测定值比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗6个月后,两组骨密度测定值明显高于入院时,且关节置换组显著高于内固定组(P<0.05)。骨密度的高低对骨质疏松患者来说至关重要,关节置换术采用假体将已损股骨头替换,复位后稳定性较好,有利于骨密度的增强,加之患者下床活动较早,更进一步刺激骨骼生长[9]。另外我们还发现关节置换组术后并发症发生率为14.29%,明显低于内固定组的33.33%(P<0.05)。这可能与关节置换组患者较早下床活动,降低了褥疮和肺部感染的风险有关。骆靖陵等[10]研究发现,对老年骨质疏松并发股骨粗隆间骨折患者给予关节置换法治疗,总有效率为86.78%,骨密度值显著高于内固定法,且并发症发生率较低,这与本研究结果相似。

综上所述,关节置换法治疗老年骨质疏松并发股骨粗隆间骨折的治疗效果显著优于内固定法,能改善骨密度,降低术后并发症,安全性高,值得推广应用。

参考文献:

[1]刘成功,戚超,张海宁,等.关节置换法与内固定法治疗老年骨质疏松合并股骨粗隆间骨折[J].现代生物医学进展,2016,16(4):741-743.

[2]林奋强,孙健.内固定与人工关节置换治疗老年股骨粗隆间骨折的疗效比较[J].广东医学院学报,2015,33(4):431-433.

[3]胥少汀.实用骨科学[M].3版.北京:人民军医出版社,2004:1205.

[4]戴兵,孟祥德,骆洪涛,等.PFNA内固定与关节置换治疗高龄骨质疏松患者股骨粗隆间骨折的疗效评价[J].中国骨质疏松杂志,2010,16(4):282-285.

[5]曾晓波,刘示,肖思贤,等.内固定与关节置换术治疗老年股骨粗隆间骨折临床疗效比较[J].河北医药,2017,39(4):500-503.

[6]胡润武.不同内固定方法治疗老年骨质疏松性股骨粗隆间骨折的效果比较[J].河南外科学杂志,2017,23(1):106-107.

[7]李明东,胡稷杰,黎早敏,等.不同手术方式治疗老年股骨粗隆间骨折的疗效比较[J].中国修复重建外科杂志,2017,31(6):653-658.

[8]吴利军.3种内固定手术治疗老年股骨粗隆间骨折的临床对照研究[J].重庆医学,2017,46(12):1681-1684.

[9]李璐兵,韩然,王成伟,等.老年骨质疏松合并股骨粗隆间骨折采用关节置换法治疗疗效及对骨密度的影响分析[J].河北医学,2016,22(9):1495-1497.

[10]骆靖陵,张宗山,谭绍林,等.内固定法与关节置换法治疗老年患者骨质疏松合并股骨粗隆间骨折[J].昆明医科大学学报,2017,38(4):123-126.