运用“五步法”引导幼儿探索身边的科学现象

青岛市市北区第三教工幼儿园 李春萍

为进一步贯彻落实《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,我们对幼儿园科学教育进行了较为深入的实践与探索。实践中我们探索出以“五步法”引导幼儿探索身边的科学现象,即:一问,教师抛出问题引发幼儿思考;二猜,幼儿根据已有经验对实验结果进行猜想;三做,幼儿亲自动手操作进行实验探究与验证;四记,记录实验的结果并与猜想结果进行比较;五分享,幼儿与同伴、教师分享,表述自己的实验过程与结果。

一、抛出问题,引发思考

组织科学教育活动时,有效抛出问题是引导幼儿探索科学现象的第一步。然而,如何根据幼儿年龄特点有效地抛出问题?是我们在实践中经常思考的,介于提问的科学性、明确性、开放性原则,根据不同年龄段幼儿的年龄特点,我们总结出有效提问的策略,即:提问的趣味性策略、提问的针对性策略、提问的目的性策略、提问的启发性策略、提问的层次性策略、提问的冲突性策略。

如:在小班科学活动“轱辘轱辘转的轮子”活动中,为引导幼儿探索轮子的特点,教师创设了“轱辘辘玩具店”,以售货员阿姨的身份,用情境化的语言欢迎幼儿来到玩具店,引导幼儿每人自主选择一个玩具,玩一玩带轮子的玩具,边玩边提问:“你玩的是什么玩具?想想有什么好办法让这些玩具动起来?它们为什么会动?”引导幼儿在玩中探索,使得提问生动有趣,适合小班幼儿的年龄特点。

又如:根据中、大班幼儿好奇心、探究欲望不断增强,凡事喜欢问“为什么”的特点,教师的提问力求体现针对性与冲突性。在引导幼儿探索磁铁时,教师将立体娃娃放在垫板上,用磁铁在垫板下面来回移动,让立体娃娃跳起舞来,而后提问:“小娃娃为什么会跳舞?”引导幼儿观察立体娃娃底部的曲别针,发现是磁铁让小娃娃跳起了舞。在“让热水快变冷”探究活动中,教师设置小朋友口渴了但因水烫不能喝的问题情景,引导幼儿积极思考解决问题:怎样让热水快变冷?在“小小船儿发明家”活动伊始,组织幼儿讨论:为什么小石头能沉入水底,大轮船那么重却能浮在水面上?增强了提问的有效性。

二、根据经验,大胆猜想

科学猜想是指从观察和探索的已知条件出发,根据已有经验对科学问题进行猜测、假设和推断,从而得出预测性结论的一种探究的方法和过程。猜想本身就是一种思考,它能够有效启蒙幼儿的科学思维,在实践中教师是这样引导幼儿猜想的:中班科学活动“小小船儿发明家”实施过程中,为引导幼儿探索“中空”能浮起来的道理,教师引导幼儿尝试了三次实验,第一次小实验,将空牙膏管轻轻放入水中,牙膏管慢慢沉入水中;第二次小实验,拿出牙膏管,用细木棒将空牙膏管从开口处轻轻复原成空心状,头部朝下放入水中,空牙膏管便浮在水面上;第三次小实验,向牙膏管内装少量的沙子,放入水中,会浮在水面上,继续装沙子,牙膏管慢慢沉入水底。三次实验前,教师分别引导幼儿猜想,如第一次实验前我们可引导幼儿猜想:“将空牙膏管轻轻放入水中会怎样?”使幼儿明白:牙膏管是空心的就会浮在水面上,不是空心的或者装入物品过重就会下沉。

在大班科学活动“转起来”中,为引导幼儿探索多种方法使物体转动,教师请幼儿猜想“怎样用一样物品帮助另一样物品转动起来?”引导幼儿进一步探索让两件物体组合转动的方法,如:用绳将穿珠穿起来,摇动绳子,穿珠会围绕着绳子转动;将筷子穿在光盘中间的圆孔中,转动筷子,光盘会围绕筷子转动;将套圈套在瓶子上转动瓶子,套圈会围绕瓶子转动……

在大班科学活动“有趣的弹性”活动中,为引导幼儿探索气球一吹会变大,松开手就又缩回到原来的样子;拉力器和松紧带用力拉会变长,不用力就弹回去等弹性物品的特点,教师提出问题引发幼儿思考:“为什么这些玩具我们一用力它就会发生变化,不用力又变回原来的样子呢?”引导幼儿感知弹性的特点。

除引导幼儿猜想“是什么”还经常引导幼儿猜想“会怎样”“怎么做”及“为什么”使幼儿的猜想呈多元化发展。幼儿猜想时,教师应为幼儿创设宽松的环境,以无错的原则肯定每位幼儿的猜测与假想,唯有这样,幼儿思维才能处于积极活跃的状态,大胆设想,为接下来的科学探索做好铺垫。

三、动手操作,探究验证

美国教育家杜威的“以儿童为中心”理论强调儿童身上有着天然探究本能,因此,动手操作实验深受幼儿喜欢。教师应为幼儿创设宽松愉悦的环境,提供操作性强、易于探索发现的活动材料,正确指导幼儿的操作活动,使幼儿有充足的时间动手、动脑探究操作。

在引导幼儿探究镜子特征时,教师为每位幼儿提供了一面小镜子,幼儿通过看一看、摸一摸、说一说等方式调动多种感官感知镜子的特征。为引导幼儿探索发现,变换镜面角度来探究不同物品的位置,我们将不同小动物的图片分别挂在活动室的适宜位置,请幼儿每人拿一面镜子,动手操作变换镜面的角度,寻找小动物,看谁找得多、找得准。

为丰富幼儿对物体沉浮的经验,知道“中空”能浮起来的道理,我们设计“橡皮泥小船”的制作活动,活动中,有的幼儿把橡皮泥团成球放到水里,有的压成薄饼状,还有的搓成细长条或扯成一粒一粒的,面对幼儿以上尝试,教师没有把幼儿的认识特点看成是学习缺点,而是尝试运用三种策略,一是引导幼儿将船“中空”能浮起来的经验进行迁移,二是发挥同伴间的平行影响,三是小结时委婉地提出问题,同伴与教师共同讨论解决,给予幼儿动手操作及多次尝试的权利,充分体现了《纲要》中倡导的教师力争成为幼儿探索活动的观察者、合作者、支持者与引导者的角色定位。

四、记录过程,比较研究

记录实验结果可以真实的反映幼儿探究的过程,并与猜想结果进行比较,为分享交流做好准备,由于幼儿存在个体差异,因此在引导幼儿记录表征时,应根据不同幼儿的年龄特点,运用不同的指导策略。

根据小班幼儿年龄特点,在记录时我们采用实物表征的方法,如:在引导幼儿探索三原色混合后的变化时,教师为幼儿提供了红、黄、蓝三种颜色的色卡,请幼儿动手操作后,用色卡贴出红色和黄色混合在一起的变化,红色和蓝色混合在一起的变化,黄色和蓝色混合在一起的变化。

根据中大班幼儿的年龄特点,教师多采用表格记录的方法,如在“奇妙的影子”活动中,教师组织幼儿到户外,提供粉笔、记录表格,幼儿自由选择记录对象,如小伙伴、大树、滑梯等,指导幼儿记录观察对象一天中的变化,在户外用粉笔将不同记录对象的影子画出来,并用绘画的方式记录在表格中。

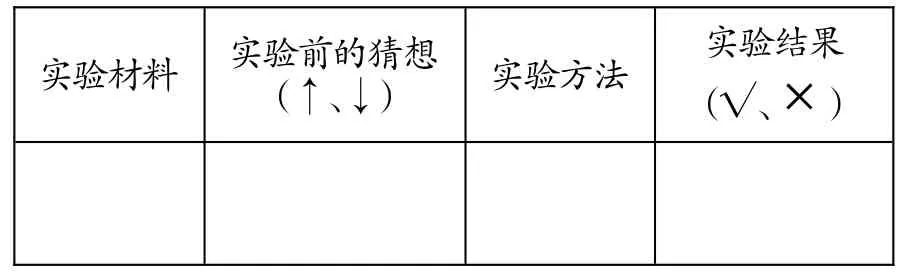

又如在“有趣的沉浮”活动中,我们设计了以下表格请幼儿记录。

沉浮实验记录表

在记录时也要注意,不是所有的活动都需要记录,教师应根据幼儿实际与活动本身的特点而定,避免机械化操作。

五、分享结果,内化提升

幼儿与同伴、教师分享,表述自己的实验过程与结果是探究活动的最后一步,此环节是幼儿思维相互碰撞、知识经验内化形成的关键所在,因此,教师应高度重视。然而应如何组织分享交流环节呢?以下是小班探究活动“车轮滚画”的过程:教师与幼儿共同欣赏滚画作品,根据作品展开想象。将幼儿滚画作品展示在大展板上,引导幼儿根据车轮滚画展开想象,说一说自己滚画的是什么?教师与幼儿共同感受滚画的创意美,帮助幼儿提升自己的创意,使每位幼儿有成功的体验。从以上文字不难看出,在组织幼儿分享交流时应面向全体幼儿,抓住问题点、成功点,创意点,使幼儿分享交流有所收获。

“一问、二想、三做、四记、五分享”五步法的实质是引导学前儿童亲历科学教育的探究过程。其核心就是培养幼儿的创造性思维,即不仅要让幼儿“知其然”,更要培养他们探究“所以然”的精神,这一点恰恰是以往科学教育重视不够的地方,也是当下科学教育研究的方向。