西夏语牙音与舌头音的腭化音变

孙 伯 君

西夏语牙音与舌头音的腭化音变

孙 伯 君

(北方民族大学 西夏研究所,银川 750021;中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京 100081)

根据西夏遗存韵书的西夏字归类和佛经陀罗尼的梵夏对音材料,本文指出了西夏语中牙音和舌头音声母均有腭化倾向。

腭化:梵夏对音;西夏语;河西方音

腭化,指发音部位靠前或靠后的辅音充当声母时受后面前高元音的影响舌位向腭部靠近,最终演变成舌面前音或舌面中音的音变。如近代北方汉语就曾经发生舌尖前音z、c、s和舌根音g、k、h变成舌面音j、q、x的腭化音变。王力(1983:2)释曰:“腭化,指的是辅音的舌面化。在汉语语音史上,最早是舌尖音的舌面化,即舌头音端透定泥分化为舌上音知彻澄娘。分化的条件是韵头[i̯][i̯u]的影响。知系字,直到唐初(《经典释文》时代)还是[t][t‘][d][n],到了晚唐,变为塞音[ȶ][ȶ‘][¥][¤],到了宋代才变为[tɕ][tɕ‘][dʑ]”。

此前,已有索弗洛诺夫(М. В. Софронов)、西田龙雄、王静如、李新魁、龚煌城、李范文、黄振华、聂鸿音等学者对西夏语的声类系统提出过自己的构拟方案或看法,这些拟音均根据对音汉字的中古音与西夏字在《文海》中的分类归纳而来。《番汉合时掌中珠》中汉语河西方音知、章两母字往往混用,说明西夏语舌上音与正齿音混而不分。在《五音切韵》的舌上音韵图中,乙种本知(蕪)、彻(粨)母共列有12个西夏字,其中有10个字属于《同音》中的正齿音。(李范文2006:39)上述情况促使西夏学者倾向把西夏语的舌上音与正齿音拟为一套,而多数学者把这套声母拟定为舌面前塞音和塞擦音,如索弗洛诺夫拟作tś、tśh、ndź、ś,黄振华拟作tś、tśh、¤tś、ś,李范文拟作tɕ、tɕh、ɕ,龚煌城拟作tś、tśh、dź、ś。尽管所用字母不同,但其所代表的实际音类大体一致。如果拟音成立,当说明属于舌上、正齿音的西夏字读作与宋代舌上音知彻澄娘相同或相近的舌面音。

西夏遗存韵书对西夏字的归类还显示西夏语牙音有腭化倾向。如《五音切韵》中知(蕪)和彻(粨)组所列最后两字是“絘”(kụ)、“硿”(khj),它们在《同音》中属牙音,《五音切韵》中属“从”(kiew)韵。(李范文2006:39)“絘”(kụ)、“硿”(khj)两字《文海》中分属58和32韵,“从”(kiew)字在《文海》中归为平声44韵,这些韵在黄振华的拟音中均有i介音。(史金波等1983:125)把牙音字放在与《同音》的正齿音相混的舌上音韵图中,比较可行的解释是西夏语中这些带有i介音的牙音字发生了腭化音变。

关于西夏语舌上音的读法,我们可以通过梵文jñā中j的梵夏对音加以考察。俄罗斯科学院东方文献研究所藏西夏文《大乘圣无量寿经》,署西夏天祐民安五年(1094),其中“无量寿王如来一百八名陀罗尼”即智广等编译《密咒圆因往生集》中的“无量寿佛咒”,孙颖新(2013:95)曾刊布过此咒的西夏文录文,可以看到与梵文jñā对音的西夏字作“籡目”,而“籡”在《同音》中属舌上音。说明在西夏人看来,梵文j读如西夏语舌上音①。

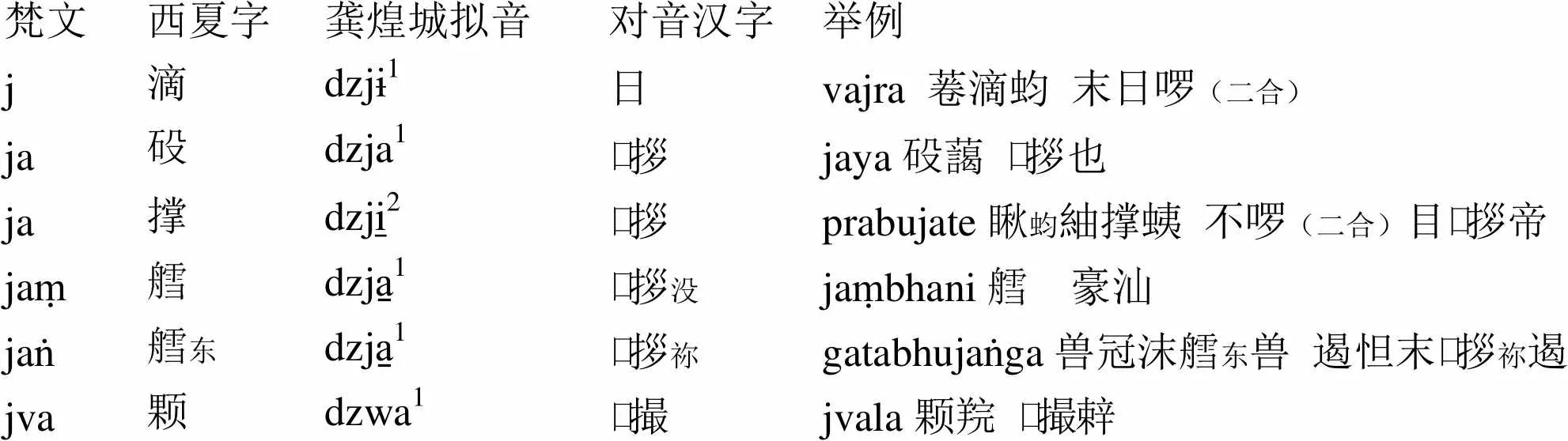

孙伯君曾整理过西夏文《吉祥遍至口合本续》中的梵夏对音,其中与梵文jñaṃ对译的西夏字作“瞪秺东”,即“瞪”与梵文j相对(孙伯君2010:125)。而“瞪”字为齿头音,龚煌城拟作*dzj2。《吉祥遍至口合本续》中与梵文j对音选用《同音》中属第六品的齿头音的例子还有很多(孙伯君2010:174-175):

梵文西夏字龚煌城拟音对音汉字举例 j滴dzjɨ1日vajra 菤滴蚐末日啰(二合) ja砓dzja1口拶jaya砓藹口拶也 ja撑dzji2口拶prabujate瞅蚐紬撑蛦不啰(二合)目口拶帝 jaṃ艝dzja̱1口拶没jaṃbhani艝豪汕 jaṅ艝东dzja̱1口拶祢gatabhujaṅga兽冠沫艝东兽遏怛末口拶祢遏 jva颗dzwa1口撮jvala颗羦 口撮辢

可知在西夏人看来,梵文j又与西夏语dz读音相近。梵文j的这种对音形式颇受藏族的影响,正如聂鸿音(2008:16)所言,这是吐蕃译经传统的延续,梵文的颚音j在藏文佛经里被一律转写成了舌尖音dz。而无论是用齿头音还是舌上音与j对音,均说明西夏语这两类音的浊音字接近颚音,而非牙音。如果牙音三等字与舌上音读音相混,唯一较为合理的解释当是牙音字发生了腭化音变。

与此相应,12世纪汉语河西方音的舌根音也有这类腭化倾向。智广《密咒圆因往生集》卷一“智炬如来心破地狱咒”中梵文jñā对音作“谒(引)捺(引)”,“无量寿佛咒”中梵文jñā,对音作“谒(引)捺”,其中“谒”均与梵文j对音。(孙伯君2010:52、51)“谒”字《广韵》月韵影母三等於歇切,但在西夏时代翻译的经咒中,从“曷”得声的影母汉字往往被用来与梵文的ga对音,例如《密咒圆因往生集》卷一“释迦牟尼灭恶趣王根本咒”中梵文bhagavate对音为“末遏斡矴”,“遏”读如ga。(孙伯君2010:46)如此,“谒”当属牙音,与梵文j对音说明河西方音中读k的三等牙音字“谒”也发生了腭化音变。

西夏译佛经陀罗尼的梵夏对音显示,西夏语舌头音也有腭化倾向。西夏文藏传《般若心经》卷首有音译经题“嘿祦:息尝 瞅蚐笋孩 瞅蚐蕽冠 纯笍沏藹 撂仟 砄笋蚐 目撂”,所对应的梵文作Ārya-prajñā-pāramitā-hṛdaya-mahā[yāna]-sūtra-nāma,其中jñā音译为“笋孩”(聂鸿音2005:24)。用西夏字“笋tjɨ1”与梵文j对译,表明西夏语舌头音t在i前也发生了腭化音变。

西夏文《吉祥遍至口合本续》卷四第二十四叶右面有一段咒语,其中“艝疙冠”与梵文disata对音,即“艝”与梵文di相对。(孙伯君2010:132)而正如上文所指出的,西夏字“艝”在《同音》中属第六品齿头音,龚煌城拟作*dzja̱1,一般与梵文j对音。此字与梵文di对应,显然是把梵文的舌头音di腭化为j了,这一例子说明西夏人甚至把梵文i前的舌头音也腭化了,当是受西夏语影响所致。

李范文 2006 《五音切韵》研究,李范文主编《西夏研究》第2辑,中国社会科学出版社。

聂鸿音 2005 西夏文藏传《般若心经》研究,《民族语文》第2期。

聂鸿音 2008 梵文jñā的对音,《语言研究》第4期。

宁夏文物考古研究所 2005 《拜寺沟西夏方塔》,文物出版社。

史金波、白滨、黄振华 1983 《文海研究》,中国社会科学出版社。

孙伯君 2010 《西夏新译佛经陀罗尼的对音研究》,中国社会科学出版社。

孙颖新 2013 《西夏文〈无量寿经〉研究》,中国社会科学院研究生院博士学位论文。

王力 1983 汉语语音史上的条件音变,《语言研究》第1期。

A Study on the Palatalization in Tangut Dental and Velar Initials

SUN Bo-jun

(Institute of Xixia, North Minzu University, Yinchuan Ningxia 750021, China; Institute of Ethnology and Anthropology, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100081, China)

According to the classify of the Tangut charaters in the rhyme books and the materials of Sanskrit-Tangut transcription in the dharanis of the Tangut Buddhist canons,the paper points out that there are tendency of palatalization in Tangut dental and velar initials.

Palatalization; Sanskrit-Tangut transcription; Tangut; Hexi(河西) dialect.

H211.7

A

1000-1263(2018)01-0124-03

国家社科基金项目“西夏文《大宝积经》整理研究集成”(16BMZ026)

孙伯君,女,1966 年生,河北人,博士,研究员,研究方向为中国少数民族文献学和语文学。