从石挥看中国早期电影人才的成长

■彭俊颖

早期的电影人来源多元,随着影业的繁荣,越来越多的人才进入电影圈,他们主要来自三个“大本营”:学校、传媒业和剧团。在上个世纪20年代,上海明星公司创办了电影人才培养学校,但主要是培养电影演员为主,由郑正秋导演为之授课,“电影皇后”胡蝶就是由此被引领到电影界的。传媒业包括报社和广告业。著名演员殷明珠的成名其实与其丈夫但杜宇的熏陶是分不开的,但杜宇起初在上海一家广告公司画月份牌,后创立了上海影戏公司。在早期中国电影发展史上,有一些著名电影人,他们的成才与成就还跟一个机构有着很密切的关系,尽管这个机构可能不是一个严格意义上的学校组织,那就是剧团。无论是早期的“文明戏”剧团还是后来相对已经比较成熟完善的各演艺团体,这些剧团也为早期中国电影业一直输送着不同风格类型的人才。“中国流行歌舞的开山鼻祖黎锦晖所创办的‘明月歌舞团’培养了很多专演歌舞的女孩子,如王人美、黎莉莉、周璇、徐来等,在出名以后都被电影公司挖去拍电影。”

说到剧团对早期中国电影的人才培养,有一个代表人物不能不提,那就是“话剧皇帝”石挥。石挥于1940年来到上海,相继参加了明日剧团、上海剧艺社、中国演剧社等演艺团体,经过剧团实际演出的艺术磨练,由配角而主角,塑造了许多不同身份、不同性格的人物形象,被时人誉为“话剧皇帝”。1941年石挥开始涉足影坛,在一系列影片中,其天才型的表演艺术获得高度肯定。

一、苦难磨砺出“天才”

1915年,石挥出生于天津杨柳青,不久便随父母移居至北京,石挥在大杂院里的集体生活和“京剧迷”父亲的耳濡目染,使他对表演有一种天然的亲切感。据石挥自己回忆,他从4岁起就随父亲到各处去看戏,“还零距离的接近生活中的京剧大家”,在日后排演《秋海棠》过程中,在发型上模仿尚小云,在唱腔和服装上模仿黄桂秋。“石挥在看京剧演出,与京剧名伶交朋友的过程中,学懂不少戏曲知识,学会了多出戏里包括生、旦、净、丑多种行当的唱段,还学会拉胡琴,并能为他人操琴伴奏”,这些经历在他日后的影剧事业中发挥了重要的作用。石挥6岁进入北师大附小,结识了他的同班同学董世雄,即后来成为著名表演艺术家的蓝马。石挥与蓝马经常混迹于老北京城南天桥,“城南游艺园里有京剧、电影、曲艺、魔术,还有文明戏的演出;天桥则更热闹非凡:摔跤、练把式、拉洋片、京剧、曲艺、卖耗子药、说相声……”石挥在之后的舞台表演中伸手就来的许多“绝活儿”就是借鉴于此,这样的成长环境对石挥取得如此高的艺术成就是分不开的。

在他丰富多彩的精神世界背后是凄苦、贫困的童年生活。15岁的石挥离开家庭,独立谋生。石挥后来回忆说,“在茫茫人海中,我是个孤怜者,我想象不出母亲该对我怎么样的怀念、心疼。但,我不愿坐食不是自己赚来的饭,终于离开了家”。1936年国立戏剧专门学校成立,石挥去报考未被录取,但他失之于学业,却得之于生活,家境所迫,只能到处流浪,他先在北京前门外卖过报,后又在牙科诊所当学徒,还在北宁铁路列车上当过车童,真光影片院小卖部干过售货员。“饱经沧桑数十年的社会生活,给石挥的艺术创作储存了大量的生活积累,为他的表演艺术提供了丰富多彩的创作素材,这是石挥在艺术上取得巨大成就的根本原因”。石挥很早就接触到了复杂而广阔的底层社会,见识了三教九流的各类人物和人情冷暖,“天时变换固属高深莫测,而人心险恶更难以捉摸”,不管是石挥新鲜而犀利的文字,还是他在艺术创作中的方法和技巧都充满着现实主义风格。由于深谙人性之善恶,因此能够在艺术创作中敏锐地捕捉到人物内在情感的核心,各类角色都能刻画地入木三分。不得不说,石挥在入“戏门”之前的苦难经历磨砺出了日后的“天才艺人”。

二、剧团培养成“明星”

石挥是剧团培养早期中国电影人才的一个特别了不得的个案。面对观众,石挥的表演是理性的表演,但却不是那种公式化、概念化、套路化的表演。换句话说,透过石挥的表演,让我们感觉到表演作为艺术,它既是自由的,但又不是没有规矩的绝对自由。石挥始终认为,表演艺术的最高峰恰恰是你不能失去理性。借助于石挥对于他在舞台表演艺术实践当中的种种心得体会,我们会发现一个善于学习与思考的早期的中国电影艺术人才,石挥就是这样经由剧团和舞台的熏陶与磨砺而一步一步成长了起来的,此外更离不开传奇坎坷的人生经历对他的磨砺与培养。加之当时复杂的社会环境与国情,许多演员在角色塑造时,“把现实生活中的情绪带到角色身上”,以真实自然的表演打动观众。

1934年,石挥愁于生计,在好友蓝马的邀请下加入了业余的“明日剧团”,起初石挥在明日剧团的前三年主要负责抄剧本、搬道具、沿街贴广告等杂活,根本没有表演机会。石挥的第一次上台表演是在《买卖》一剧中扮演一位茶房,虽只有三句台词:“是!是!是!”,但这次懵懂的短暂演出却改变石挥今后的人生道路。多年之后,石挥回忆起那段经历“记得从那次以后我才对话剧发生了兴趣,屡见剧团此彼消亡,连连失败,才决心以身献之,戏剧所赐予我的较任何东西都丰富而结实,于是我选定了她——戏剧,做我的终身伴侣”。

1936年,由唐怀秋率领、陈绵担任导演的中国旅行剧团赴北京公演,石挥受到陈绵等先辈的指导,并与张瑞芳、唐若青、白杨等优秀演员同台演出,这对于当时的石挥来说,是一种莫大的感染,后石挥回忆他初见“中旅”的印象是写到:“那时候职业性的话剧团体全国只有这一个,我深受他们演出的影响,我只对话剧感兴趣以至于后来踏进这个园地,确是受着他们很大的鼓舞”。石挥也正是在话剧《放下你的鞭子》中的参演,开始在北平话剧界崭露头角,从此更名为“石挥”。

北京剧社在当时是业余剧团中历史最长、声名最著的大剧团,“也是石挥在北平期间加入的最重要的一个剧团”,这段经历对石挥的艺术成长具有至关重要的意义,在北剧的两年锻炼,这位大明星开始“初露锋芒”。1938年,石挥任北京剧社剧务部长,并在舞台上成功塑造了《雷雨》中的鲁贵,《茶花女》中的杜作直等形象。此外,石挥在生活条件艰苦,演出没有报酬的“北剧”时期,石挥仍然坚持学习,戏剧观念逐步形成,发表了多篇有关戏剧运动的文章,并初步形成了自己的表演理论。石挥“是一个极有天才与毅力的戏剧研究的青年,他对戏剧有充分的认识,参加过很多剧团,在这古城话剧圈中被认为是很有高超技巧的演员。”此外,石挥很注重演员多方面的自我修养。石挥音乐才华的显露体现在为《日出》《雷雨》等著名话剧谱写了多首主题曲,北京剧社的社歌“北剧进行曲”也出自石挥之手,“还曾经编过舞蹈《夏威夷之歌》”。因此说“北京剧社的存在、出名是与石挥的成就是分不开的”。

1940年秋,石挥由于参加朝鲜左翼剧团——高协剧团的演出,被汉奸出卖,逃往“孤岛”上海,开启了他精彩的戏剧道路。“石挥从北京到上海的九年中,是他表演艺术的黄金时期,是石挥的艺术才华登峰造极时期”。在导演陈绵的引荐下,他先后加入了中旅,上海剧艺社、上海职业剧团、中艺剧团、上海艺术剧团、艺光剧团、苦干剧团、上海演剧社等戏剧团体,出演了《大马戏团》《秋海棠》《蜕变》等多部话剧,以精湛、动人的表演征服了观众,“各报刊发表了评介文章称赞石挥的出色表演”,凭借多年在舞台上的摸爬滚打,赢得“话剧皇帝”之美誉,成长为轰动全国的话剧、电影双栖明星。

中国早期电影人才的成长除了在舞台上的磨练,剧团里先辈艺术家们的培养与影响也是至关重要的。在石挥在艺术道路中,最早的引荐者和带路人是陈绵和唐槐秋,连石挥自己都承认“中旅对话剧运动的影响和人才的培养都起着很大的作用与培养,这跟唐槐秋先生若干年如一日地坚持奋斗的精神是分不开的”。当时的话剧演员并非科班出身,“苦干剧团后来改名为苦干戏剧修养学馆”,说明在当时剧团是一个学习进修戏剧艺术的学术团体,石挥在其中也得到了培养与成长。黄佐临导演称得上是石挥的伯乐,“那年我和石挥都刚到上海不久,我在中国旅行剧团演出《大雷雨》时看到他,发现他,欣赏他,很快就把它吸引到‘上海剧艺社’来”。从上海剧艺社到苦干剧团,石挥一直追随着黄佐临。白沉同志回忆说:“当时石挥在舞台上塑造的一个个震惊我国艺坛的艺术形象,几乎都是在黄佐临同志的导演下形成的。石挥在表演艺术上的成就,与佐临同志深厚的艺术造诣、高乘的艺术情趣、独特的艺术但是是分不开的”。

三、社会锻造成“大师”

纵观中国话剧发展史,话剧与电影从业人员有很大的重叠。建国后,多篇报刊发表了为电影演员呼吁的文章,为了照顾到电影生产的需要,对电影演员的使用、培养和提高问题提出了很多的意见,并意识到了舞台磨练的重要性,尤其要汲取剧团中的养分。“摄影机前无法培养与提高演员,锻炼演员只有在舞台上。无法使电影演员在拍摄间隙中有表演实践的机会,主张把所有的电影演员分散到歌剧院或剧团中去,电影需要演员的时候,向他们借调”。

石挥从话剧进入电影,从演员转型为导演,以及后期电影创作风格的改变与当时复杂的社会环境的冲击是分不开的,这也促成了石挥的成长与变化。石挥到上海的第二年,为了生活,在《返魂香》《乱世风光》客串过几个角色。石挥在剧团的舞台演出实践过程中不仅个人演技获得了大发展,而且留下了很多探索表演艺术规律和总结自身表演创作经验的文字,更是有助于从舞台审美过渡到镜头表现,石挥很快地适应了银幕工作。石挥将艺术实践转向电影,并在四十年代后期达到高峰阶段,《假凤虚凰》《艳阳天》就是这一时期的代表作品。他在《假凤虚凰》中扮演理发师杨小毛,这部讽刺喜剧遭到上海理发行业的抗议,并认为石挥精湛的表演“侮辱”了理发工人的形象,致使石挥一度不敢出门理发,但也因这部影片的无心“炒作”,无论是在艺术上还是经济上都获得了成功。

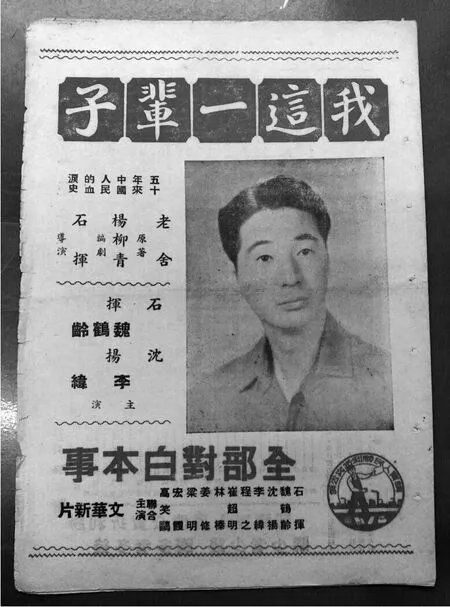

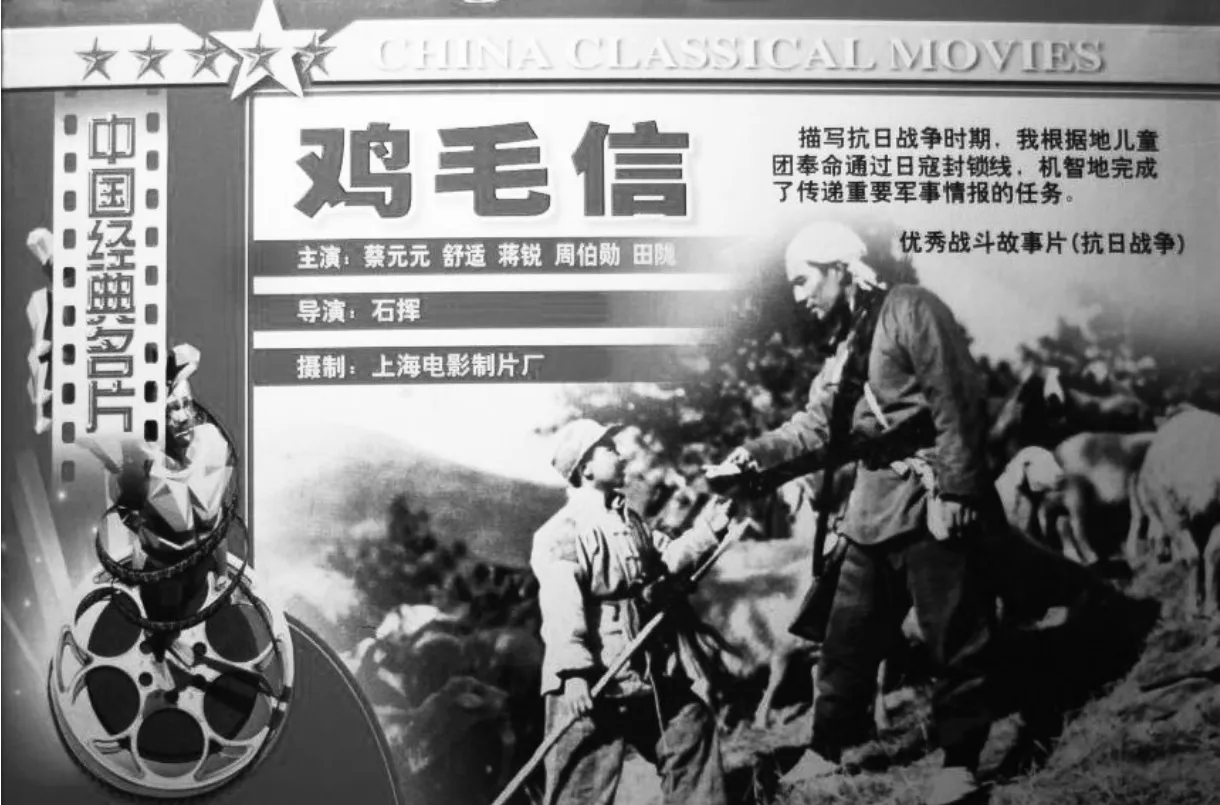

建国初期到1957年,石挥转向了电影导演的工作,在文华影业公司拍摄了电影《我这一辈子》,这部作品的创作标志着石挥的艺术生涯进入了一个新的成熟阶段,并成为上世纪五十年代全国最卖座的电影。自《关连长》受到批判后,相比于之前的坦率直言,石挥在建国后的电影创作明显谨慎了许多。在《鸡毛信》的拍摄中,未曾经历过抗日战争老解放区生活的石挥,一方面“从文件、小说和表现老区生活的影片中去体会,同时又深入老区住了一个时期来体验生活”。石挥一直自觉地关心政治、追求革命,创作思路有意识地贴合国家政策。黄宗江说:“到了新社会,他从解放军战士的身上受到了深深的感染,对认识的看法竟能为之一变,他是打心眼里爱戴这支人民的军队,想要歌颂他们”,然而却因此获罪。1957年6月,他的最后一部电影《雾海夜航》还未上映,就被定为右派分子,在内心苦闷难以释怀之下,投江自尽。

四、结语

早期电影人才成长与成就,除先辈艺术家们的引领和指导外,少不了在剧团中同仁之间相互学习。由于电影产业发展的不成熟,要求演员“样样都懂,样样精通”,“在解放以前,许多演员为了事业(很大部分也为了饭碗),请私人教师学习芭蕾舞与练习声乐”,演员要求自我提升的动机加之家庭环境的影响,剧团演员成长到成熟,不断丰富着各自的角色与身份,在上个世纪的上海许多双栖甚至多栖明星跃于大众视野之上。

石挥的自我成长令人敬仰,值得学习。黄佐临评价石挥“作为一个演员,有他得天独厚的天赋,又是个舍得拼命的人”。他演戏之余,常在图书馆自学;又自学英语,翻译外国表演著作;勤于笔耕,善于总结自己舞台实践的成败得失,总结出“由根起”表演论,“表演限度论”,“排后拍”制度论,并试图建立“中国底演剧体系”。石挥对待艺术的态度严谨认真,“他对待演出非常严肃,从来没有误过场,也没有出过一次责任事故。他创造角色用过的排练剧本,总是写满了分析人物的注释,字里行间标满了各种符号、标志、图解等,好像一本乐谱”。虽说时势造英雄,但石挥的成长与成功并非偶然,可谓是一场短暂而坎坷的修行,而中国早期电影人正是在社会与自我的挣扎中摸索着前进。

[1]张伟.都市·电影·传媒:民国电影笔记[M].上海:同济大学出版社.2010年,第126页.

[2]朱超亚.石挥在上海的艺术创作[J].剧影月报,2015(06):18-24.

[3][4]戴申.“话剧皇帝”的京剧情缘[J].中国京剧,2006(03):40-42.

[5][22]余之.梦幻人生:石挥传记小说[M].上海:上海三联书店出版.1990年.

[6][8][10][25][27]李镇主编石挥著.石挥谈艺录:雾海夜航[M],北京联合出版公司.2017年版.

[7][23]白沉.艺术上的良师益友[J].电影艺术,1982(10):43-45.

[9]老老夏.红色记忆:张瑞芳的故事[J].检察风云,2011(24):78-80.

[11][20]李镇主编石挥著.石挥谈艺录:把生命交给舞台[M],北京联合出版公司.2017年版.

[12][13]朱超亚.论石挥在1935年至1940年间的戏剧观念与演剧理论[J].文化艺术研究,2015,8(03):116-123.

[14]穆海亮.石挥在北平时期的一组佚文:《石挥谈艺录》补遗之一[J].戏剧文学.2013(08).

[15]刘乃崇.我在北剧三年:北京剧社社史资料专辑[M].北京出版社,1995年5月,第58页.

[16]韩焱.忆石挥与北京剧社:北京剧社社史资料专辑[M].北京出版社,1995年5月,第135页.

[17]余之.追寻石挥的足迹:一个艺术家的肖像[J].上海戏剧,1988(04):6-10.

[18]属荣伟公司,荣伟公司成立于1942年5月,由上海剧艺社和上海职业剧团的部分人组成,1942年7月解散.

[19]金宝山.浮浮沉沉话石挥[J].档案春秋,2016(01):52-54.

[21][30]辛安.“苦干”时期的石挥[J].人民戏剧,1980(04):24-26.

[24]汪洋,谢铁骊.如何解决电影演员的问题[J].中国电影,1957(03):19-23.

[26]胡成毅.不要忘记电影演员[J].中国电影,1957(03):22-23.

[28]朱超亚.浅谈石挥表演“由根起”的理论与实践:以石挥扮演慕容天锡和僧格林沁为例[J].戏剧之家,2015(15):25-26.

[29]石挥.与李少春谈戏[J].大家.1947(01).