尿微量白蛋白在高血压和糖尿病肾病诊断中的应用与结果分析

李伟露

北京市房山区良乡医院检验科,北京 102401

临床上,高血压与糖尿病都具有非常高的发病率,且这两者的关系也十分密切[1]。现阶段,社会经济水平的提升以及人们饮食结构的改变,使得罹患高血压与糖尿病的患者是越来越多。相关研究表明,在肾脏损害中,高血压与糖尿病是两个比较重要的独立危险因素,既可提高患者发生肾脏疾病的发生,又能降低其生存质量[2-3]。对此,早期诊断肾脏损害有助于让患者得到最好的治疗,从而帮助其改善生存质量,提高预后效果。该研究将以120例高血压与糖尿病肾病患者 (接诊于2016年1月—2017年6月)为对象,重点分析高血压与糖尿病肾病诊断中检测尿微量白蛋白的作用,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选择该院接诊的高血压与糖尿病肾病患者120例,并将之按照不同的疾病类型进行分组:A组(n=40)单纯高血压或者单纯糖尿病,男性21例,女性19例;年龄为 35~76 岁,平均(61.9±4.6)岁;单纯高血压者23例;单纯糖尿病者17例。B组(n=40)高血压合并糖尿病,男性22例,女性18例;年龄为34~75岁,平均(61.3±4.5)岁。C 组(n=40)糖尿病肾病,男性 24 例,女性16 例;年龄为 35~78 岁,平均(61.7±4.2)岁。另择该院同期接诊的健康体检者40例为D组,作为参考,当中有男性 19名,女性 21名;年龄为 34~77岁,平均(61.5±4.3)岁。所选病例都经相关检查确诊符合高血压或者糖尿病诊断标准[4-5],临床资料完整,签署知情同意书,并获得医院伦理委员会的批准。比较各组的年龄等基线资料,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

尿液采集,受检者于清晨非运动且非应激状态下,留取洁净中段尿液约10 mL,注意不在标本中添加防腐剂,采取特种蛋白干式免疫散射色谱法[6]检测尿微量白蛋白水平。此项检测均在30 min内完成,检测仪器为Afinion AS100及配套试剂盒。

血液采集,全部受检者均须禁食10~12 h,于第2日清晨空腹状态下取肘部静脉血约5 mL,以3 500 r/min的速率离心约10 min,然后采取酶法检测肌酐,脲酶比色法检测尿素氮[7]。检测仪器为贝克曼库尔特AU5800全自动生化分析仪,所使用试剂是Bechman Synchron提供;质控在控情况下,严格按照试剂盒说明书中的内容进行测定,此项检测均在3 h内完成。

1.3 评价指标

综合分析各组尿微量白蛋白等指标的检测结果,并作出比较。

1.4 统计方法

数据以 SPSS 20.0统计学软件分析,以(±s)表示计量资料,进行t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 单纯高血压或者单纯糖尿病患者检测结果评价

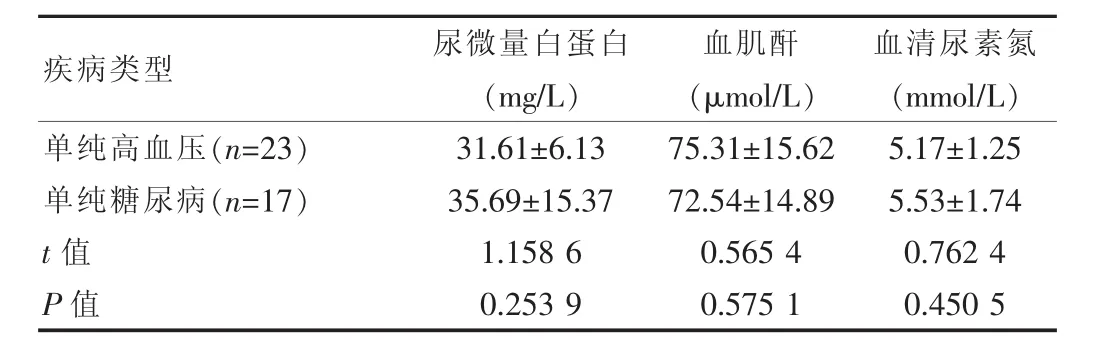

对于单纯高血压以及单纯糖尿病患者来说,其尿微量白蛋白、血清尿素氮与血肌酐水平比较均差异无统计学意义(P>0.05),见表 1。

表1 单纯高血压或者单纯糖尿病患者检测结果的对比分析表(±s)

表1 单纯高血压或者单纯糖尿病患者检测结果的对比分析表(±s)

疾病类型 尿微量白蛋白(mg/L)血肌酐(μmol/L)血清尿素氮(mmol/L)单纯高血压(n=23)单纯糖尿病(n=17)t值 P值31.61±6.13 35.69±15.37 1.158 6 0.253 9 75.31±15.62 72.54±14.89 0.565 4 0.575 1 5.17±1.25 5.53±1.74 0.762 4 0.450 5

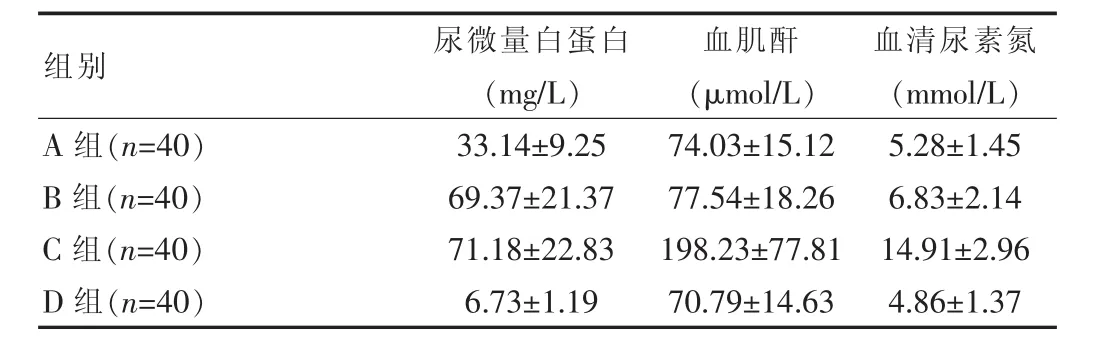

2.2 各组检测结果评价

C组的尿微量白蛋白、血肌酐与血清尿素氮水平均明显比 A、B、C 3组高,组间差异有统计学意义(P<0.05);并且A、B两组的尿微量白蛋白、血肌酐与血清尿素氮水平也都明显比D组高,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 各组相关指标检测结果的对比分析表(±s)

表2 各组相关指标检测结果的对比分析表(±s)

组别 尿微量白蛋白(mg/L)血肌酐(μmol/L)血清尿素氮(mmol/L)A 组(n=40)B 组(n=40)C 组(n=40)D 组(n=40)33.14±9.25 69.37±21.37 71.18±22.83 6.73±1.19 74.03±15.12 77.54±18.26 198.23±77.81 70.79±14.63 5.28±1.45 6.83±2.14 14.91±2.96 4.86±1.37

3 讨论

相关资料显示,尿微量白蛋白乃小分子蛋白,带有负电荷,且能在近曲小管当中被重吸收,当机体处于正常状态之时,大部分尿微量白蛋白都不能通过肾小球的基底膜,但若肾小球的滤过屏障出现损伤的情况之时,尿微量白蛋白的滤过量将显著升高,从而导致尿微量白蛋白水平增高[8-9]。所以,在肾小球受损程度的判断当中尿微量白蛋白具有非常高的应用价值。对于糖尿病患者来说,长时间的高血糖状态可加快其非酶促糖酰化的速率,使得组织出现缺氧的情况,并引发血液粘滞性升高、肾小球基底膜生成糖化胶原,进而导致胶原硬化加剧,而胶原硬化则能引发微血管病变[10]。与此同时,还能诱发血管通透性增加以及肾小球基底膜增厚等情况,使得肾小球滤过屏障受损,进而导致尿微量白蛋白水平增高[11]。

该研究结果表明,单纯高血压或者单纯糖尿病以及高血压合并糖尿病患者的尿微量白蛋白水平明显升高,组间差异有统计学意义(P<0.05)。当病情进展至糖尿病肾病之时,患者的尿微量白蛋白水平显著高于健康人,组间差异有统计学意义(P<0.05)。从血清尿素氮和血肌酐这两个指标水平上看,对单纯高血压或者单纯糖尿病以及高血压合并糖尿病患者进行比较差异无统计学意义,且其和健康人比较亦差异无统计学意义(P>0.05)。该研究结果和范世珍等人[12]的研究具有一致性,在该研究当中,单纯高血压/单纯糖尿病组(n=58)的尿微量白蛋白水平为(33.12±9.24)mg/L,比糖尿病肾病组(n=28)的(71.17±22.81)mg/L 低;并且和健康对照组(n=60)的(6.71±1.20)mg/L 相比,糖尿病肾病组的尿微量白蛋白水平显著升高。此外,对于糖尿病肾病组中的28例患者来说,其血肌酐和血清尿素氮水平也都明显比健康对照组以及单纯高血压/单纯糖尿病组高。提示,高血压或者糖尿病患者的血清尿素氮和血肌酐水平无太大变化,但尿微量白蛋白水平显著升高之时,肾脏受损,表明,患者已经出现了肾脏病理性损害的情况。当患者的血清尿素氮与血肌酐水平升高并有蛋白尿的情况之时,表明肾脏损伤到达严重程度。所以需要在患者还未发生尿蛋白的情况之前,对其施以早期的诊断,有助于更好的监测其病情,并能通过早期的治疗有效抑制其疾病进展。

综上所述,对于高血压与糖尿病肾病患者来说,其在发病早期并不会表现出较典型的临床症状,在诊断时往往比较依赖于进行实验室检查。而尿微量白蛋白则是该类患者早期检测的一个非常重要的敏感性指标,且其敏感性也显著高于血清尿素氮与血肌酐,可有效提高高血压与糖尿病肾病患者早期诊断的准确性。

[1]曾昭森,陈峻.尿微量白蛋白在糖尿病肾病早期诊断中的临床价值[J].放射免疫学杂志,2012,25(6):719-720.

[2]侯振江,牟兆新,周秀艳,等.尿微量白蛋白在糖尿病和高血压肾病早期诊断中的应用[J].中国实验诊断学,2010,14(9):1389-1392.

[3]陈海生,盛国太,唐昱,等.尿微量白蛋白检测在高血压病及糖尿病肾病诊断中的应用[J].实用临床医学,2010,11(1):13-15.

[4]刘虹.高血压和糖尿病肾病早期诊断中尿微量白蛋白的诊断意义[J].医药前沿,2017,7(31):201-202.

[5]王雪芝.探讨尿微量白蛋白在高血压和糖尿病肾病早期诊断中的意义[J].世界最新医学信息文摘:连续型电子期刊,2015,15(4):24,58.

[6]王瑛,金耀革,施雪莺,等.2型糖尿病肾病患者核素肾动态显像和尿微量白蛋白检测的临床意义[J].核技术,2011,34(10):777-780.

[7]程志国.尿微量白蛋白在糖尿病肾病诊断中的应用[J].山西医药杂志,2014(16):1980-1982.

[8]吴敬军,谭越.探讨糖化血红蛋白和尿微量白蛋白在诊断2型糖尿病早期肾损伤中的临床意义[J].中国中医药科技,2014(z2):314-315.

[9]翟有明.尿微量白蛋白在高血压和糖尿病肾病早期诊断中价值分析[J].大家健康,2015(4中旬版):40-41.

[10]李林.尿微量白蛋白在高血压和糖尿病肾病早期诊断中的意义[J].医疗装备,2017,30(11):42-43.

[11]杨永杰.尿微量白蛋白在高血压和糖尿病肾病早期诊断的价值分析[J].中国实用医刊,2016,43(10):6-7.

[12]范世珍,陈安彬,林松青,等.尿微量白蛋白在高血压和糖尿病肾病早期诊断中意义[J].中国实验诊断学,2013,17(2):304-306.