笔端不有兰亭骨 莫写园林雪后花—宋元梅花合卷小考

□ 江秋萌 车旭东

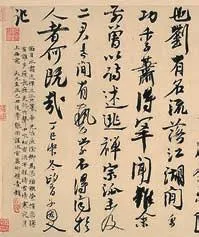

南宋 赵孟坚题跋

2017年辽宁省博物馆“瑞雪映丹青——中国古代冬景绘画特展”展出了南宋徐禹功《雪景梅竹图》、元吴《梅竹图》、吴镇《墨梅图》合卷,后有扬无咎柳梢青十首、赵孟坚二跋及张雨、高仪甫、吴宽、杨循吉、徐守和跋,后入清内府。此卷从元迄今,神明护佑,流传有绪,是研究华光逃禅正派、宋元画梅嬗变、元人交往的重要作品。

此卷被多种著录收入,许多研究文章在论宋元写梅时多有提及,但尚未有专论对其研究考证。

一、徐禹功与扬无咎

徐禹功,画史失载,字号、籍贯均不详,《雪景梅竹图》为其绘画孤品,画中一杆竹上署“辛酉人禹功作”。按赵孟坚题跋:“第曰辛酉人,不知淳熙前辛酉,或是庆元后辛酉也。逃禅生于绍圣之丁丑,殁于乾道之己丑,禹功云得之面授受法,其淳熙辛酉人欤。”得知他生在1141年。“辛酉人”这种署名并不罕见,在扬无咎《四梅图》(故宫博物院藏)后题跋中,扬无咎亦自称“丁丑人”。但让人不解的是,画家只落六字款署,赵孟坚从何得知“禹功云得之面授受法”?只能推测赵孟坚或从他处获知,或是因徐画用扬无咎画梅法,与扬逼似,因而推断徐是扬的学生。

“墨梅自华光始。华光者,乃故宋哲宗时人也 ”①据载,华光和尚月夜见梅影,以笔戏摹而创墨梅画法,立刻广受赞誉,“便觉赵昌写生不足道也”。②其“以浓墨点滴成墨花,加以枝柯”,③这种方法到了扬无咎变成三踢攒成瓣的圈梅法,并以书法用笔入画,如《四梅图》,逆腕向上的飞白写成梅枝,笔力强劲、神完意足,符合文人意趣,“笔端不有兰亭骨,莫写园林雪后花”。④成为画梅的经典范式。

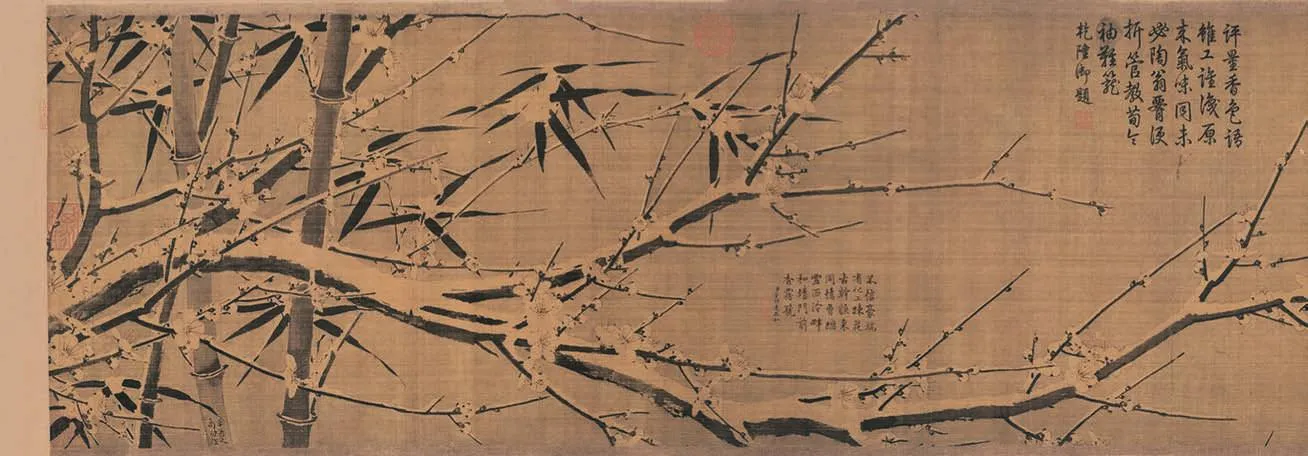

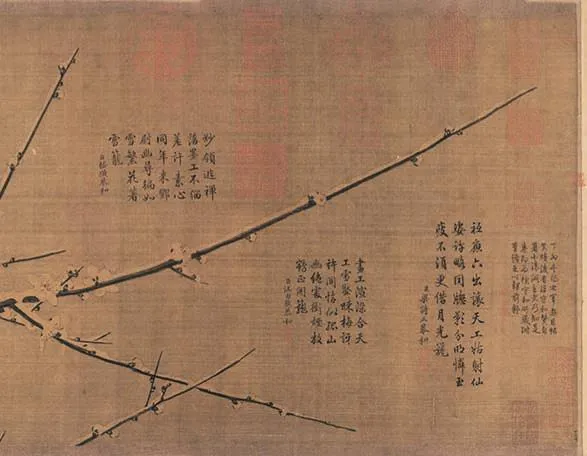

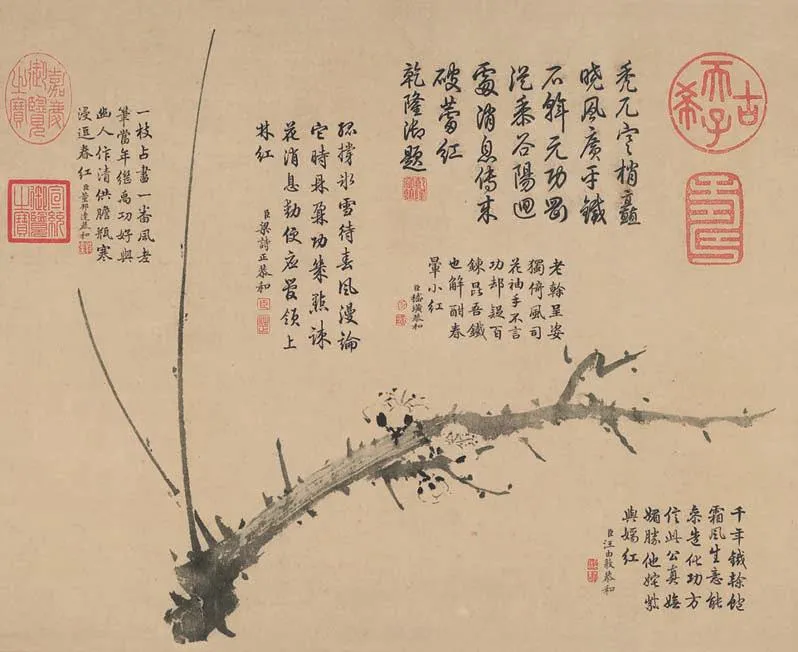

南宋 徐禹功 雪景梅竹图

徐禹功此图以淡墨烘染衬出白雪,梅、梅枝、竹叶、竹节上覆盖一层断雪,清新生动,以浓墨写梅干,与墨色稍淡的竹干相映成趣。这种以墨地反衬的方法近于扬无咎之甥汤正仲,“出新意,为倒晕素质以反之”。⑤徐作仍有宋人写实遗风,调和笔墨之趣与写真之貌,而吴、吴镇的墨梅,已是元人的逸笔草草。

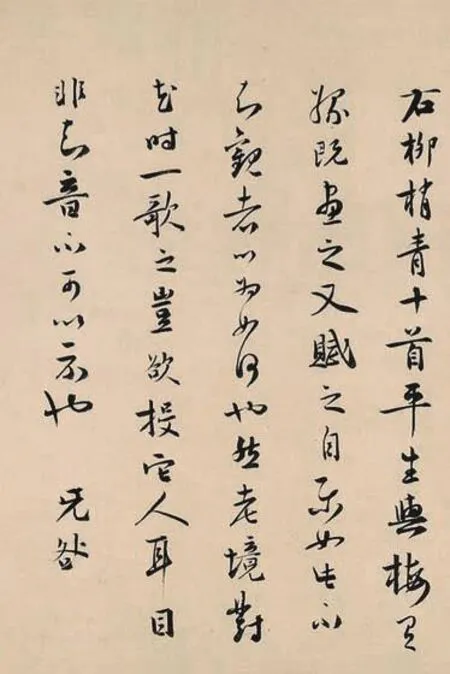

卷后有扬无咎书《柳梢青》十首,收入《宋六十家词》。本卷词后扬无咎自识:“右《柳梢青》十首,平生与梅有缘,既画之,又赋之,自乐如此,不知观者以为如何也。然老境对花,时一歌之,岂欲投它人耳目,非知音不可以示也。无咎。”并未提及徐禹功及本画,且“自乐如此”云云,很可能不是专为徐禹功题跋,而是后人补配的。

书画鉴定小组对《宋元梅花合卷》的鉴定意见为真迹、精,但有意见认为“画中扬无咎字稍晚,不是扬补之所写,但也到南宋”。⑥扬无咎书法,宋人赵希鹄《洞天清禄集》中说:“临江扬无咎补之,学欧阳率更楷书殆逼真,以其笔画劲利,故以之作梅,下笔便胜花光仲仁。”元末陶宗仪《书史会要》称“书学率更,小变其体”,“小字尤清劲可爱”。《四梅图》后的书法为端谨的小楷,多以峻峭方笔转折。本卷书法楷中带行,更见潇洒圆转,但一些字也保留了方折之笔。《四梅图》是扬无咎为“勋臣之家”的范端伯所作,此十首《柳梢青》更接近书以自娱,放笔写之,或为其更晚年率意之书。

二、赵孟坚题跋与赵孟坚梅谱

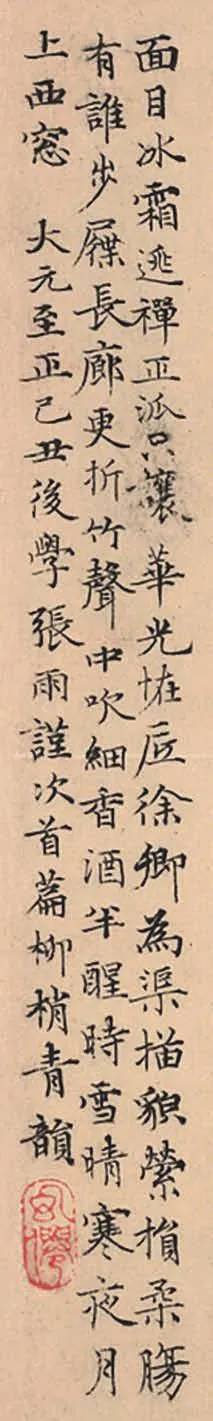

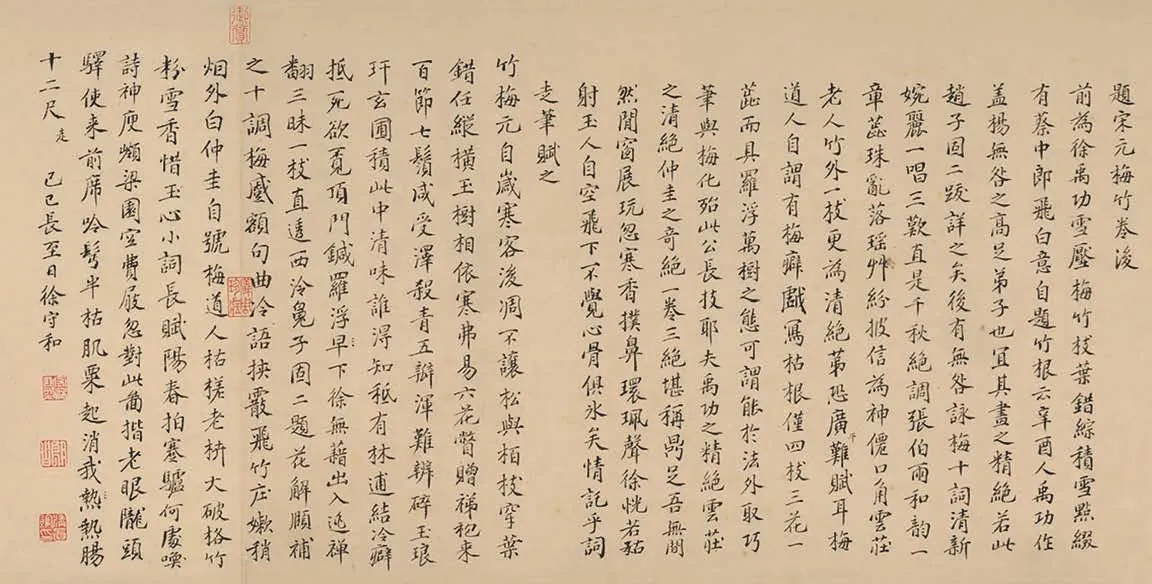

扬无咎词后接纸为赵孟坚两跋:

余数年前,因康节庵作墨梅,曾题长句曰:逃禅祖花光,得其韵致之清丽;闲庵绍逃禅,得其潇散之布置。回观玉面而鼠须,已自工夫欠精致。枝枝例作鹿角曲,生意由来端若尔。第传正印有由自,舍此的传皆妄耳。僧定花工枝则粗,梦良意到花则未。女中却有鲍夫人,能守师绳不轻坠。可怜闻名未识面,更有江西毕公济。季衡丑俗恶札祖,弊到雪篷滥觞矣。所恨二王无臣法,多少东邻效西子。此中有閟岂莫传,要以眼力求其旨。枝分三叠墨浓淡,花有正背多般蕊。须飞七出蒂则三,点眼名椒梢鼠尾。夫君已自悟筌蹄,重说偈言吾亦赘。谁家屏幛得君画,更以吾诗疏其底。此诗之作谓学梅江西止尔,初不知禹功之能也,今观悟悦赜师所藏徐君禹功之作,盖于诸人之外,最得逃禅之体者,惜余前未闻知,后人吟更清,岂可少之?然禹功不自标名氏,第曰辛酉人,不知淳熙前辛酉,或是庆元后辛酉也。逃禅生于绍圣之丁丑,殁于乾道之己丑,禹功云得之面授受法,其淳熙辛酉人欤。及逃禅之终,已年廿八岁矣,何五六十年间爱尚如余,未之知若人哉。信古今人物名氏,不得彰闻者有矣。片楮尺缯,傥未败腐,知音者存,于是重加三叹,慧辩清勤茶罢,短烛未残,为书此。宝祐丁巳孟夏甲子,赵孟坚子固书于善住方丈之西室。

自识禹功所画,其年冬,又识江右谭季萧画花韵,画如鲍安人亦工枝,稍不清畅耳,远胜刘梦良也,刘有名流落江湖间,禹功季萧得罕闻,虽余前曾以诗述逃禅宗派,未及二君,世间有艺学不得闻于人者何既哉。丁巳仲冬望日子固又记。

据上,赵孟坚在“善住方丈之西室”得观此卷,可知南宋宝丁巳年(1257年)此卷藏在悟悦赜师处,查悟悦禅师是云间(今松江)普照寺禅师,“师讳知赜,字致道,悟悦其自称。族姓钱,邑里云间。”⑦他“工书法,引笔行墨,殆将逼真欧虞而突过怀永”,同时“考古博物,有来必名人,多服其精鉴焉。 骚人墨士喜与之交”,赵孟坚即是他所交往的文人之一,而悟悦禅师即是此画的第一位收藏者。

赵孟坚题跋叙述了墨梅自北宋开始的传承始末,这首题画诗为被后世称作“赵子固梅谱”的两首诗之一,当时人周密即已在《癸辛杂识》中记载了此梅谱,认为其“颇能尽其源委”。元夏文彦《图绘宝鉴》卷四也有著录,说明子固梅谱宋元之际相当流行。

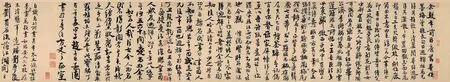

跋《宋元梅花合卷》至正九年

南宋 扬无咎题跋

与美国大都会艺术博物馆所藏赵孟坚《行书梅竹诗谱卷》相较,此作“枝分三叠墨浓淡,花有正背多般蕊。须飞七出蒂则三,点眼名椒梢鼠尾”,后者两句位置颠倒。《行书梅竹诗谱卷》是为中表皇甫子昌书,更多一首“康不领此诗也,又有许梅谷者仍求,又赋长律”,讲画梅的“扬汤法”,落款于“景定元良月六日”,即1260年。赵孟坚在观徐禹功画3年之后再次题写此诗,但言及扬无咎传人时并没有提及徐禹功,可知他的“梅谱”诗已成定式。

这两首写梅诗也被视为“江西梅派”的理论总结,为“江西梅派”开门立户,排定座次:扬无咎祖述华光和尚而变之;闲庵即汤正仲,为扬无咎外甥,深得其法,后高仪甫跋中“自从仁老初为祖,更说杨家后有甥”,所指应为汤正仲,而不是一些著录中认为意指徐禹功是扬无咎甥;梦良为刘梦良,季衡为扬季衡,为补之侄,还有鲍夫人、毕公济、谭季萧等人,徐禹功更是“盖于诸人之外,最得逃禅之体者”,此不作专论。⑧赵孟坚本人也是扬无咎画梅传派的重要代表,《行书梅竹诗谱卷》后赵孟淳跋:“余幼年侍彝斋兄游,见其得逃禅小轴及闲庵卷,卷舒坐卧未尝去手,是以尽得杨汤之妙。”《宋元梅花合卷》后吴镇跋:“彝斋先生有题己作云:‘逃禅一派,流入浙西,唯赵子固继而嗣之。’”所谓“流入浙西”,即赵孟坚自指南渡后他寓居浙江海盐。在另一首写梅诗(见大都会藏卷、《癸辛杂识》等)中,赵孟坚具体讲解了扬无咎所创的圈梅画法,如“笔头三踢攒成瓣”、“稳拖鼠尾施长条”等,讲明法度,“从头总是杨家法,拼下工夫岂一朝”,说明赵孟坚对扬无咎画梅之法也用功学习过,他对扬无咎的画梅法相当熟悉,因此对徐禹功师承的判断是较令人信服的。

三、元代的递藏情况

赵孟坚跋后有张雨至正乙丑(1349年)小楷次韵柳梢青一首,钤“幻仙”印,然书风令人生疑。张雨书法早年受赵孟影响,并转益多师,着力晋唐。后张雨弃道还俗,受杨维桢放浪风气的影响,书法愈乎老辣,时有放纵之笔,祝允明评价其书法为“虽礼而野”。⑨此跋书风细谨,与张雨其他至正后小楷作品有一定差别,包括款署亦有不同,“雨”字四点通常连作一笔或两笔。张雨小楷结体紧收,结体险峻,晚年书更见潇洒自然,而此跋字字端正恭谨,相较之下缺乏变化。另外此“幻仙”印与至正三年的《张雨六札卷》对比,后者“”中“西”下缘平滑,应与此印非同一枚。

张雨到底有没有收藏过此卷?元吴太素《松斋梅谱》第十四卷,僧允才传记之后,有一位署款“山泽者张□”的题签:“此子固赵公之裔,予得其宝丁丑(应为丁巳)夏甲子手书; 至正九年乙丑夏六月既望,山泽者张□书于虎林登善之来鹤亭。”⑩这位山泽者张后字缺失,但他应该就是张雨:在钱选《浮玉山居图》后张雨跋即署名“山泽者”;张雨脱去道服后经营登善精舍,记有十景,这则题签就书于十景中的来鹤亭。 从此题签看,张雨确实收藏过此卷。

巧合的是,大都会艺术博物馆所藏赵孟坚《行书梅竹诗谱卷》后应亦有张雨题跋。其题跋今已不存,但后永乐二十二年张宇清题跋中说:“大岳太和山净乐宫提点竹隐赵公博雅好古,藏其宗中之长者故元赵子固、子真、子潆,及句曲天雨张外史、之名士董楷辈所作戏墨诗跋一卷。”

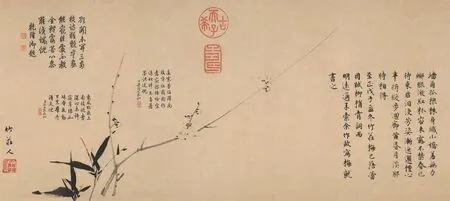

若张雨收藏过此卷,应在至正九年之后,在他之前还有一位收藏者,即是武林唐明远,吴和吴镇墨梅竹及题跋皆为他所作。吴,字莹之,嘉兴人。多藏法书名画,能作窠石,墨梅学扬补之,颇有清趣。《义门吴氏谱》中记载其生平:“字伯阳,一字莹之,号知非,嗜古玩,善写梅竹、山永,海内宝之。精易理奇之术。授嘉兴路、崇德州、安州巡检,至常州、武进县尉,□都水司致仕。治别业有嘉林、吴园、竹庄等处。”他是吴镇堂弟吴汉英长子;祖父吴森字静心,赵孟曾为之撰《义士吴公墓志铭》,谓他“唯嗜古名画,购之千金不惜”。好古之癖也传给了孙子吴,他曾收藏马远《江山万里图》《放鹤图》《郭忠恕画册》《定武兰亭》等。 吴镇在画史上赫赫有名,他号梅花道人,又曾收藏扬无咎《四梅图》,对逃禅梅法喜爱、揣摩,继承又变之,他补在卷后的一枝墨梅,将宋代梅画进一步提炼,全以书法用笔入画,寥寥几笔而气韵清绝。

元 吴梅花图

吴题在画中时间为“至正戊子孟冬”,吴镇画后时间为“至正八年冬十月”,均在至正八年(1348年)年十月,后吴再题一跋,之所以此卷能短时间内在二人手中传看题跋,是因为吴吴镇二人都住在今嘉善县魏塘镇,明代宣德五年(1430年)秋历时一年营造的县衙,是以吴镇故居的全部和吴的“竹庄”为基础的,可见其比邻而居。吴与张雨也有交往,张曾于吴处观《定武兰亭》:“至正甲申(1344年)谒莹之于竹庄,出此本见示,乃其祖静心先生所藏,文敏公题跋甚详,诚可宝也。”

持有此卷的唐明远也是活跃在江南文人圈中的一员,杨维桢《游泽记》中所记众人游石湖,“约行石湖道,同受约云丘张仲简 三山唐明远也。”清阮元《石渠随笔》载“元人集绘”一卷,中有一段为吴所作并送给唐明远,唐氏又送给陶宗仪。从这些记载可见,唐明远与吴、吴镇、杨维桢、陶宗仪等人皆有交往,此卷或也是从他之手易与张雨。

此外在赵孟坚第一段题跋后有朱文“云西小馆”长方印一枚,查此印还出现在台北故宫藏曹知白款《松窗乐趣》“懒窝道人”题款后和王蒙款《幽林清逸》图轴上,然两画真伪均有疑问。曹知白号云西,若鬻古造假者制印为有本之物,有可能此印属于曹知白。曹知白(1272~1355年)“家富盛极一时”,也是江南文人圈中活跃的一员,与黄公望、倪瓒、陶宗仪等人皆有交往,张雨、吴镇均曾题曹知白画。既与张、吴等人有所交游,画上又钤有他的印章,他曾看过或收藏过此卷是有可能的,时间应在其卒年1355年之前。

如上所述,此卷在元代被文人宝爱、传看,他们从徐禹功画中追溯江西梅派的传统,成为画梅嬗变的基础,徐禹功、吴、吴镇正好向我们展示了这个演变过程。徐画继承扬无咎《雪梅图》横斜的构图而更加夸张,以书法用笔作梅枝梅花的同时,将积雪清寒表现得淋漓尽致,并保留了宋人的深静;吴、吴镇的墨梅将扬无咎单枝墨梅的疏朗发挥到了极致,但前者从技法和氛围上都继承了补之梅法,较之吴镇显得更加严谨;吴镇则真正达成了突破,梅花成为他笔墨趣味的载体。正如汤《画鉴》中说元代“画梅谓之写梅,画竹谓之写竹,画兰谓之写兰”,“当以意写之”。

四、明清的递藏情况

此卷在明代的第一位收藏者是吴门袁泰,字戒卿,画上钤有“吴门袁戒卿氏家藏”“袁泰私印”,吴宽为他题跋,杨循吉、黄云应亦然。袁泰主要活动于成化弘治年间,他还曾收藏张雨《自书五十五首诗册》,黄云、杨循吉亦为之作跋,可知他们交往颇多。张雨《自书诗册》后有“养正斋珍赏印”,《宋元梅花合卷》有“养正斋”白文方印,推测或均为袁泰之印。明都穆《寓意编》、明汪珂玉《珊瑚网》著录此卷时均记载在袁泰家,并记袁泰云“是宜兴寺僧物也”。

黄云跋后为徐守和四跋。徐守和,字朗昆、朗伯、朗白,号小清主、清癯老逸、清真居士等,活动于明末,精鉴定,富收藏。曾藏倪瓒《竹石乔柯图轴》、王羲之《游目帖》等,弗利尔博物馆藏吴镇《渔父图》、杨凝式《韭花帖》上亦有其跋。在此图上他多次题跋,可见其宝爱。

在袁泰、徐守和之间还有藏家曾收藏此卷,明张丑《清河书画舫》著录此卷:“今在长洲郭氏,袁戒卿故物也画系。”《清河书画舫》序言在“丙辰中秋三五”(1616年),学者考证成书时间最早应该在1637年,徐守和跋中有“乙丑”(1625年)、“己巳”(1629年),大约可推知徐守和在明末天启、崇祯年间从郭氏手中得到此卷。

清代藏书家钱曾(1629~1701年)在其《读书敏求记》“朱存理铁网珊瑚条”记道:“近购得所南《老子推篷竹卷》、徐禹功仿杨补之《梅花卷》 乃清阁最所宝爱者。”从此条记录,钱曾得到了徐守和所藏的这卷《宋元梅花合卷》,但今卷上并未发现他的题跋或藏印。

卷上有安岐“仪周珍藏”等诸印,还有吴舜升“吴舜升印”朱文印、“康文氏书画记”白文印,可知入内府之前此二人曾收藏。

进入内府的具体时间在清汪由敦《松泉集》记载“恭和御题梅花三昧甲观诗后敬纪,卷以丙寅(1746年)冬入秘府亟加珍赏。”《石渠宝笈初编》著录:“宋元《梅花合卷》一卷,上等,贮三友轩。”乾隆十分喜爱此卷,题跋计有引首、前隔水、画中共6段。此外画面多处有梁诗正、汪由敦、董邦达等和诗。此时乾隆尚不知“清阁”是谁斋号。次岁丁卯(1747年)冬得《游目帖》,后有徐守和赞,署小清主,考出后乾隆便颇得意地识于徐禹功画右端。

吴镇《墨梅图》

此卷在1923年至1924年间被清逊帝溥仪盗运出宫,先存于天津,后携往东北。1945年伪“满洲国”覆灭,东北民主联军缴获后上交。1950年交由刚成立的东北博物馆(今辽宁省博物馆)收藏。

五、题跋著录中的《宋元梅花合卷》

此画见于诸多著录,《寓意编》《铁网珊瑚》《式古堂书画汇考》《墨缘汇观》《大观录》《书画记》《石渠宝笈》等书中都有此名目,但是不是这一卷还需探讨。

明赵琦美《赵氏铁网珊瑚》中记扬补之《墨梅图》一卷,录扬无咎十首柳梢青并题识、赵孟坚二跋、吴二跋、高仪甫、吴镇跋和本卷相同,但个别字词有错漏,如误将子固第二跋时间“丁巳”作“丁丑”。将徐禹功墨梅作扬无咎梅,还把张雨跋放在了高仪甫跋之后,且款题“贞居”,后更无明人诸跋,应是一件伪作。

清卞永誉《式古堂书画汇考》所记,其题名为《宋杨补之徐禹功元吴莹之吴仲圭四梅图合卷》,“第一段补之梅并题词”,黄云跋后无徐守和跋而是僧上振题识,与此存世本不符。 此事在《墨缘汇观》著录后有记:“按画汇考后亦载有一卷,然非真迹,且无徐题,吴门鬻古者从此本临摹以乱真,少司寇卞公购之不疑,续装绢本梅花一帧于前,呼为补之,且自为题跋,余曾见之。此卷为徐朗白小清阁所藏,前书标签题为无上逸品。”可见据安岐记载,卞氏所藏是一件伪作,并自行补上扬无咎梅花一段,其中应为高仪甫的无款诗题,在这里直接被添上了虞集款。此外,成书不晚于1712年的吴升《大观录》中所记则和今天所见的这卷相符,证明更是不同的真伪两卷,而并非是人为拆配的同一卷。

清初佚名《装馀偶记》亦载一卷,并朱笔题其上:“画假跋真。竹干上题辛酉人作。及装时见刷痕,乃刷去前款而后添四字。重添,非禹功矣。”而今观之,绢素完好,并不见“刷痕”,款署也不是四字,可知该本著录也并非此卷。

可见明清时此卷颇受欢迎,为“鬻古者”摹仿伪造,流传于世的至少有三本之多。

六、小结

综上考释,《宋元梅花合卷》大致经悟悦禅师、唐明远、张雨、袁泰、长洲郭氏、徐守和、吴舜升、安岐、内府收藏,高仪甫、钱曾或也曾收藏此卷,明末出现不少临仿本。卷中张雨小楷题跋字迹与他晚年书风有所出入,但仍有文献记载他曾收藏此卷。全卷三段墨梅、数十段题跋自宋迄清,洋洋大观,折射出“笔墨当随时代”的画风演变,也从中反映出元代江南文人交流和明清收藏家的情况。

明 徐守和题跋(局部)

注释:

①(元)吴太素《松斋梅谱》卷一。

②(宋)释惠洪《题(墨梅)》,《石门文字禅》卷26,四部丛刊本。

③(明)宋濂《宋濂全集》,浙江古籍出版社,1999年。

④(元)范梈《题杨补之墨梅》,《范德机诗集》卷六,四部丛刊本。

⑤(宋)朱熹《晦翁先生朱文公文集》卷八十四,四部丛刊本。

⑥ 劳继雄《中国古代书画鉴定实录》,东方出版中心,2011年。

⑦(宋)卫宗武《秋声集》卷五《慧辩圆明悟悦大师塔铭》,转引自赵超主编,新编续补历代高僧传,社会科学文献出版社,2011年。

⑧ 李开林《扬补之与“江西梅派”》,《美术学报》2015年第6期。

⑨(明)祝允明《评胜国人书》,见《式古堂书画汇考》,中国书画全书编纂委员会编,中国书画全书第六册,上海书画出版社,1993年。

⑩ 张光宾《吴太素松斋梅谱及相关问题的探讨》,《读书说画—台北故宫行走二十年》,丽山寓庐出版社,2008年。

(元)张雨撰,吴迪校点《张雨集》,浙江人民美术出版社,2013年。

(元)夏文彦《图绘宝鉴》,中国书画全书编纂委员会编,《中国书画全书》第二册,上海书画出版社,1993年。

(元)赵孟頫《义士吴公墓志铭》,《松雪斋集》卷八,中国书店,1991年。

黄朋《吴镇及其家族书画收藏初探》,《上海博物馆集刊》2008年。

余辉《吴镇世系与吴镇其人其画—也谈〈义门吴氏谱〉》,故宫博物院院刊1995年第4期。

(元)张雨《跋定武兰亭》,李修生主编《全元文》第三十四册,凤凰出版社,2004年。

《题疏林亭子图》,见赵苏娜《故宫博物院藏历代绘画题诗存》,山西教育出版社,1988年。

《题云西画卷》,李德埙《吴镇诗词题跋辑注》,山东美术出版社,1990年。

此册被刘九庵考证为伪书配真跋,见刘九庵《元张雨两件书法作品的辨伪》,故宫博物院编;施安昌主编《故宫博物院十年论1995~2004》,紫禁城出版社,2005年。

纪学艳《张丑书画鉴藏与著录研究》,中央美术学院2003级博士学位论文。

杨仁恺《国宝沉浮录》,上海人民美术出版社,1991年。

卢辅圣主编《中国书画全书·第六册》,上海书画出版社,2000年。