经济与文学的越界与融合

——从经济学视角重温马克·吐温之经典

陈 潇

辽宁大学,辽宁 沈阳 110036

当今时代,文化和经济的融合,对国与国间综合国力竞争的影响越来越大。1999年10月,在意大利召开的佛罗伦萨大会上,世界银行高调宣称,经济的发展离不开文化,文化也将对经济的运行方式等形成巨大影响。这表明,文化与经济将逐步融合并走向重合。

上个世纪的美国,小说是其文学界最大的成就。表现社会经济、政治、个人、种族、风俗习惯等主题的小说应有尽有。大部分人认为,1865年到1918年,是美国文学史上现实主义发展最为繁荣的阶段。这一阶段,美国精神和国情大部分都通过小说展现出来。小说是最能体现现实的创作体裁,[1]其中批判现实主义文学的代表人物是马克·吐温,他的很多作品,都展现了美国的社会现实。在他看来,现实高于一切,所以作品一定要源于现实,真实地展现现实社会。马克·吐温作品中体现出大量的经济学意识和理论,本文主要从作品创作的时代和经济背景、经济学原理和现实意义以及经济与文学互涉的现状与前景展望三个维度进行阐释。

一、经济与文学的对接:文学创作的经济和时代背景

(一)文学作品中经济思想的涉猎

自文艺复兴时期以来,尽管作家们对经济与社会关系的看法迥异,但都从经济社会中获得了写作的灵感。莎士比亚时期的约翰·弗莱彻(John Fletcher)、弗朗西斯·博蒙特(Francis Beaumont)都认为,经济在社会结构的各项组成部分中占有重要地位,作家们所创造的人物无一不是来自经济社会中有着不同收入、教育背景和经济利益的消费者。

经济学(economics)作为一门科学,是研究如何利用稀缺资源来满足人们无限需求这一基本经济问题的学科,而这一主题的探究,在很多文学作品中也都有不同程度的涉猎和体现。在约翰·弥尔顿(John Milton)的《酒神之假面舞会》(The Mask of Co⁃mus)中,主人公不断宣扬要利用现有的自然资源来满足人类的欲望。拉尔夫·沃尔多·爱默生(Ralph Waldo Emerson)在其《日记》(Journals)一文中,不仅对自然、人力、资本等资源进行了讨论,还分析了企业家精神。文学作家似乎深谙对资源特别是人力资源的挖掘,很多文学作家在文学作品中都展现出对人力资源潜能的开发,对劳动力资源主题的探讨等。比如菲茨杰拉德(F.Scott Fitzgerald)《了不起的盖茨比》(The Great Gatsby)中的主人公盖茨比,从少年时代便开始精确计划自己的时间,为自己制定的清晰的“时间表”正是对自身人力资本的最大开发和利用。

(二)作者所处的经济背景

19世纪后半期到20世纪初,是马克·吐温创作的核心阶段,那时正是美国经济由自由资本过渡到垄断资本的时期,也是由南北战争走向第一次世界大战的时期。美国经济在这一阶段得到了迅速发展,已逐步走向成熟。50年间,这个国家便由农业经济不断迈入工业化和市场化。此后,边疆业不断消逝,在两大洋之间遍布着巨大的工厂和各种铁路、肥硕的农田和星罗棋布的城市。

社会经济在南北战争发生后,便有了飞速发展,这在一定程度上确保了美国现代工业经济的进步。各种新发明和新发现的出现,形成了大众公认的“第二次工业革命”变革。打字机在美国东部发现石油后便应运而生了。此后,铁路冷藏货运、电话、电灯、留声机等先后被运用到实际生活中。进入20世纪以后,汽车、飞机的出现,改变了人们的出行方式,马车逐渐被淘汰。这些发明和成就,都为促进美国工业的发展和设备的建设提供了源动力。1914年,第一次世界大战的爆发,又极大地推动了美国的经济。大战发生后,美国由“幼稚国”逐步发展为成熟的经济国。世界经济格局的转变,对于美国巩固经济霸主地位非常有利。但是,20年代美国繁荣经济的背景下却充斥着各种危机,尤其是农业一直得不到稳定的发展,造船、采煤等传统行业开发不充分,以及国民收入分配不均衡导致贫富差距等。金钱万能、商业至上成为美国人追求利益的源动力,但却给美国经济的发展带来了隐患。

这个时期的美国,虽然经济取得了巨大的发展,但是其背后的经济危机也是不容忽视的。这一时期充分体现了残酷的资本主义竞争,突显了贪污腐化的现象,各种哗众取宠和低级趣味随处可见。那一时期的美国技术似乎无所不能,不断扩张的工业经济为人们创造了巨大的财富。不过大部分美国人依然生活在贫困中。奉行“君子爱财,取之有道”的人,是少数热情实践慈善和公众服务的良心企业家;而更多的则是不择手段的利欲熏心者,表现出麻木不仁的生活状态。美国经历了从初期的资本主义到帝国主义的发展历程,马克·吐温的文学思想和创作态度也经历了从轻松幽默到讽刺调侃,最后又到悲观厌世的不同阶段。其前期以辛辣的讽刺为主要特点,而后期行文特点更为激烈和直接,被誉为“美国文坛的林肯”。

(三)作品创作的时代特征

马克·吐温所处的时代期间(1835—1910),美国从一个内部分裂的年轻国家一跃成为世界强国,经历了社会的急剧转型,如西部扩张的兴起、工业革命的发展、废除奴隶制的冲突、科技的巨大进步、从小政府到大政府观念的转变、对外战争的发动等。马克·吐温将美国现实社会中发生的各种丑陋现象作为创作的源泉。肖伯纳在给马克·吐温的信中这样写道:“我相信,马克的作品将成为记录美国历史的学者的参考读物,就像法国史学家将伏尔泰的作品作为参考一样。我之所以这样说,是因为在我的一部剧本中,就引用了马克的名言:‘说实话是这个世界上最有趣的事’”。因此,马克·吐温的作品全面地反映并揭示了美国的历史发展进程并留下了浓厚的时代烙印。

美国是一个没有臣属秩序和贵族传统的自由民主国家,人们不会慢慢悠悠地、羞涩地关注社会。每个人都在积极追求财富,并试图通过这种方式提升自己的社会地位,这也是美国社会文化的特别之处。然而,这些变化也有不利的方面。城市化和工业化都给劳动人民带来了巨大的痛苦。城市化进程的加快,致使很多农民离开农村,走向城市,所以城市劳动力越来越多,工资自然就呈现出较低的状态。资本家对工人十分苛刻,从不主动改善他们的生活状态,这在一定程度上加大了贫富差距。财富和权利的集中,衍生出各种冒险家和行业巨头,而另一头则是贫民窟。人们的思想意识还处于摇摆不定的状态,对人性和上帝都给予了高度的质疑。西部开拓的精神已经一去不回了。美国梦也不再存在,取而代之的是马克·吐温称作的“镀金时代”。1873年,查尔斯·达德利·华纳和马克·吐温共同撰写了文章《镀金时代》(The Gilded Age),它深刻地揭示了南北战争后美国社会金钱至上的腐朽。“镀金时代”因而成为那个时期(1870—1900)的代名词。

从20世纪60年代至70年代中期,由于美国社会的急剧转变,充足的社会历史和文化背景,为美国当代小说创作步入新现实主义做了重要准备。文学的发展与社会现实及时代背景紧密相联,为美国新现实主义文学的发展提供了丰沃的土壤。

二、经济与文学的融合:马克·吐温作品中的经济学原理及其现实意义

马克·吐温的作品深刻反映和全面展示了美国社会的现实,其中体现了许多经典的经济学原理,不但影响着那个时代,而且对社会发展也有一定的研究价值和现实意义。由于受篇幅限制,本文只选择了马克·吐温作品中的两个案例,分别用于展现宏观经济学和微观经济学原理,并对其现实价值和现实意义进行阐释。

(一)效用原理

该原理也可以称之为“消费者行为论”。所谓效用(utility),指的是某种商品对人类欲望满足度的能力评测,也可以说,效用实际上是消费者购物时感受到满意度。一般来说,效用论可以划分为两种,一种是总效用(Total Utility),一种是边际效用(Marginal Utility)。[2]前者指的是一定时间段内消费者在挑选商品时所形成的效用量之和,后者指的是一定时间段内消费者购买某种商品消费量增加时形成的效用量。如果消费者在消费某种商品时,设定Q为消费数,那么总效用函数就可以设置为:

当商品增加量趋于无穷小,即ΔQ→0时公式:

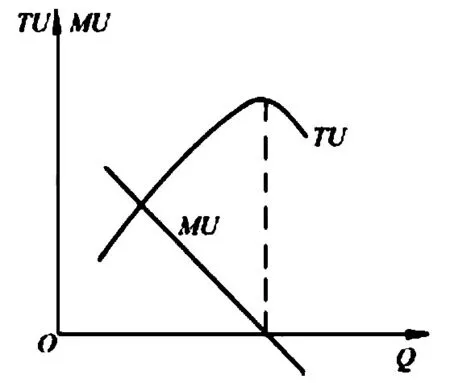

用图形表示为:

图1 商品的效用曲线

上图中MU曲线是向下的,这充分体现出边际效用递减的基本规律,而TU曲线则是以递减的速度先上升后下降的。如果边际效用的值是整的,那么总效用曲线就呈现出上升的状态;如果边际效用不断递减直到为零时,那么总效用曲线就会呈现出下滑的状态。

1876年,马克·吐温发表了长篇小说《汤姆·索亚历险记》(The Adventuresof Tom Sawyer)。这部小说描绘了主人公的各种冒险经历,批判了美国社会矛盾、腐败的教育体制和虚伪的社会风气。汤姆在作品中自语道:“世界并非总是那么空洞的。”他在不知不觉中发掘了人类行为的基本法则,如果一个人想要做一件事,只需要加大完成这件事的难度就可以了。如果他是位哲学家,伟大且智慧,正如本书的作者,在他看来,“工作”实际上就是被迫所做的事,至于“玩”就是一个人没有义务要干的事。这让他意识到做假花和蹬三轮是一种工作,而爬勃朗峰和玩十柱戏是一种娱乐。在夏天,英国的有钱人每天都会驾着四轮马车,行走二三十里的相同路线,他们为此支付了大量的金钱。但是如果不支付金钱,那么这件事就成了工作,他们也就不想做了。[3]这里的“人类行为的一大法则……为了让一个大人或一个小孩渴望干什么事,只需设法将这事变得难以到手就行了……”中的“这事难以得到手”在经济学中,就是指商品消费量Q的不断减少,根据公式(1.3)可以得知,如果消费量Q的增加,逐步减少,并接近于0,那么消费者的边际效用也将不断增大。根据图1可以得知,随着单位消费品类数量的不断增加,人们的满意度也会不断降低。

边际效用递减规律(the law of diminishing re⁃turns)的内容是一定时间内,如果其他商品的消费数保持不变,那么当消费者对某种商品消费不断增加时,从该商品中连续增加的消费就会得到效用增量,也就是不断递减的边际效用。边际效用递减规律,是微观经济学中的基本规律,对经济学的理论研究和现实社会的研究都非常有价值。边际效用递减规律的存在,需要厂商与时俱进,不断创新,生产更多更好的产品,以提升产品的价值。大部分企业经营者也会依据这些对消费者的心理进行分析,继而不断迎合消费者对产品的喜好,生产出适合销售的产品。此外,效用理论还经常与薪酬管理理论相结合,可以更好地解决薪酬管理的最优化问题,提出薪酬分配方案的优化,有助于形成更有效的激励机制。

(二)名义工资和实际工资

《在亚瑟王朝廷里的康涅狄克州美国人》(A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court)于 1889年出版,马克·吐温在作品中将“美国人”在亚瑟王朝的活动作为小说的主线,以美国的现实生活作为小说的背景,越过时空,抨击时弊。在第33章“六世纪政治经济”(Sixth Century Political Economy)中,主人公做出了一个大胆的尝试(虽未能成功),即试图向一群工人说明实际工资与名义工资的差别,并努力尝试为自由贸易进行辩护。这使很多人想起了著名的法国经济学家弗雷德里克·巴师夏(Frederic Bastia)的文章《蜡烛制造商的请愿书》,这个可笑的故事对当时的法国形成了巨大的讽刺。

这里的“实际工资”(real wages)和“名义工资”(nominal wages)是宏观经济学的常见名词。所谓名义工资,指的是工人劳动所得的以货币形式表现出来的工资,这些工资是没有通过价格修正的。名义工资并不能充分体现出工资的实际水平,当名义工资不变时,实际工资将会因物价下跌而上升或降低。扣除了价格因素后,实际工资的工资可以被当作实际购买力看待。计算实际工资的公式为:实际工资w=名义工资W/价格水平P,即w=W/P(2.1)实际工资充分体现了工人的实际生活水平。如亚当·斯密所说:“所谓实际工资,实际上是指为工人提供生活所需的产品或数量,名义工资指的就是货币数量……”实际工资和名义工资之间有着十分密切的关系,一般来说,如果其他条件保持不变,实际和名义工资实际上是动态的。如果名义工资增长,会提升实际购买力,而实际工资也会随之增长;反之,名义工资如果降低,那么将降低实际购买力,实际工资也会随之降低。贫富、报酬的差距,并不能使相同劳动价值的名义工资形成比例,但是会使实际工资形成比例。

深刻理解名义工资和实际工资,对于实际运用有深远影响。一般来说,物价水平越高,名义工资越高,而二者之间的相关性对实际工资的变化有一定的决定作用,不过处于变化中的实际工资,离不开经济的增长。所以,物价水平、工资水平和经济增长三者是相辅相成的,对社会的和谐发展具有一定的影响。由此可以看出,劳动力、产品和资本的协调,是确保经济长期稳定发展的核心。

三、经济与文学的互涉:现状与前景展望

(一)文学经济学交互现状

在文学作品中,马克·吐温从现实主义角度来挖掘人们对于利益的权衡和认知;从人性角度出发来探究人们在利益天平面前所产生的心理摆动,以及人们面临的各种心理困惑。透过分析和刻画,文学作品深刻体现出人们在面临经济问题时,权衡取舍的心理变化,从而让人们通过文学的阅读来感知作者及艺术作品中人物的思想历程,理解现实中人们的利益选择,让人们能够在不断发展的经济形势推动下重新审视自己的内心,让人们的精神在巨大经济浪潮的涤荡中得以抚慰、蜕变和升华。现阶段,学界对马克·吐温小说的研究,绝大多数仍局限于叙述理论、语言特色、主题研究等已有成果,而这些研究存在相对片面的问题,特别是对跨学科横向对比的研究不够充分。本文的创新之处在于从经济生活的角度研究文学,梳理经济学与文学的关系,拓宽思路,突破以往对于美国文学作品研究的传统角度。

(二)前景及展望

盛洪在《经济学精神》一书中曾指出:“经济学是一种信仰、精神和文化,而非简单的结论、数学公式、分析方法或者逻辑思维。”[4]包括马克·吐温在内的古今中外很多文学作品中,都充分展现着经济学的各种商业准则和规律。一国文学的发展是文化繁荣的重要标志之一。李克强总理在十二届全国人民代表大会上会见中外记者时指出,假冒伪劣、坑蒙拐骗和诚信缺失等都是现代经济常见的发展隐患,这些都可以从文化的角度寻求到根源,并进行相应的根治。市场经济不仅是法治社会下的经济,也是道德体制下的经济。发展文化可以培育道德的力量。中国积极推进现代化,一方面要努力创造物质财富,另一方面要通过文化充实人们的精神世界,通过文明道德的塑造屹立于世界民族之林。

通过对文学与经济相结合的方式进行探索,让人们能够感同身受地深入到文学作品之中,感受经济带给时代的冲击,对自身生活和经济社会予以深入思考。在全球化经济发展的大背景下,用经济学的理论与视角来理解与阐释文学作品,重新对以马克·吐温为代表的美国新现实主义文学进行审视和考量,对美国新现实主义小说创作的核心价值进行思考。将其与我国的核心价值观进行对比,取之可取之处,不仅可以更好地理解文学作品中的主题及人物性格等,通过对作品中经济学原理的深刻挖掘,也可以形成对人们的经济观、价值观进行正确引导的文学力量,更充分地诠释了文学教化人心的社会功能。

[参 考 文 献]

[1] Malcolm Bradbury.Neorealist Fiction:Columbia Literary History of the United States[M].Colum⁃bia:Columbia University Press,1988.

[2] 高鸿业.西方经济学(微观部分)[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[3]汤姆·索亚历险记精彩片段[DB/OL].(2013-09-11)[2017-12-12].http://zhidao.baidu.com/link?url=H4Fx0sp6y-m3eBVZlbtrXgk7D19em86xjWJ BMeVojXEB4L36AeEKs0YNLmSO_IIsO4TrEUs LbjmZhSE7aWoFLq.

[4] 盛洪.经济学精神[M].广州:广东经济出版社,1999.