基于TPB框架的农户认知对农地转出意愿的影响

甘臣林 谭永海 陈璐 陈银蓉 任立

摘要

农地流转作为在农村广泛推行的一项重要政策模式,在优化农地资源配置、推动农业适度规模经营、促进现代农业发展等方面发挥着重要作用。行为意愿是行为响应的前提,研究农户农地转出意愿的影响因素对促进农户的农地转出行为具有十分重要的意义。本文基于计划行为理论分析框架,从行为态度、主观规范和知觉行为控制三个认知维度分析农户的农地转出认知对其农地转出意愿的影响,并采用结构方程模型对武汉、鄂州两市农地转出典型地区的287个调查样本进行定量分析。研究证实:①农户的农地转出意愿形成过程遵循“认知→意愿”这一路径形式,其中,行为态度是农户农地转出意愿的主要影响因素,主观规范是重要影响因素,知觉行为控制是有效影响因素;②农地转出所能带来的好处中农户最看重流转的租金收益;③农户农地转出意愿的最大外在压力来自亲朋邻里的农地转出行动,当亲朋邻里转出农地时,农户会产生“跟风效仿”心理;④相比于家人与亲朋邻里,农户对村委会的农地转出主张缺乏信任;农地转出所需支付的时间成本与可能存在的流转纠纷是农户关注的重点问题;⑤由于农地转出普遍存在村集体统一代理,降低了农户对流转政策和渠道的掌握程度以及自主决策能力的要求。在此基础上,结合调研实际,得出要制定体现农地价值的流转租金标准,加强对村委会和政府相关部门土地流转代理过程监管,建立并完善流转纠纷处理机制,促进土地流转市场化运作等政策启示。

关键词 农地转出;农户意愿;农户认知;计划行为理论;结构方程模型

中图分类号 F301.2

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)05-0152-08 DOI:10.12062/cpre.20171212

随着工业化、城市化进程不断加快,大量农村劳动力向收益更高的非农产业转移,由此带来了弃耕、撂荒等问题,严重制约了我国农村的发展[1]。农地转出是在保证家庭承包责任制不变的前提下,农户通过交易使用权对农地资料进行配置的一种活动方式[2],被认为是解决当前我国农地资源浪费严重问题的有效途径[3],在优化农地资源配置、推动农业适度规模经营、促进现代农业发展等方面发挥着重要作用。为保护和有效利用农地资源,国家相继出台了一系列支持政策以加快农地流转进程。如,2013年,中央一号文件要求在农地流转过程中必须尊重农户的主观意愿,按照依法、自愿、有偿原则促进农村土地承包经营权有序流转;2014年,国务院办公厅也发出通知,要求各地区在5年内完成承包经营权确权,鼓励农民以多种形式进行农地流转;2015年,国务院办公厅在农村改革的顶层设计中再次提出推动土地承包经营权规范有序流转。然而,这项被喻为“中国农村的第二次革命”的战略举措并未达到预期的效果。资料显示,截至2014年上半年,全国农村家庭承包土地流转率为28.8%,这是1999年的11.38倍[1,4]。可见,尽管我国农地流转规模有所增加,但农地转出率依然很低,陷入“低水平困境”[1]。土地问题是关乎农民切身利益的重大民生问题,农地转出的困境主要表现在拥有土地承包经营权的农户主观上不愿意轻易转出农地[5]。实践证明,农地制度改革只有遵循农民的需求,才能最大限度地保证农户利益,推动农村经济社会的发展[1]。

农地转出意愿是在现有的法律政策环境下,作为参与者的农户在面对农地转出这一经济活动时所持有的一种主观态度[6-7],其对农地转出的规模和速度有着决定性的影响[8]。近年来,国内学者从理论和实证两个方面对农户农地转出意愿的影响因素展开了大量的研究,研究侧重于讨论农户个体特征、农户家庭特征、社会保障、土地价值、农村社会阶层分化、市场环境等因素[1,6-13]。这些研究都基于这样一个基本假设:农户所面对的客观现实是其决策的依据。然而,农户参与农地流转的决策,是基于其认知衡量后在理性和感性綜合作用下的选择结果,即农户农地转出的决策不仅会受到客观现实的制约,还受到特定的社会文化环境下人们所形成的主观认知的影响[2],如农户对农地转出的认识或态度、亲戚朋友对农地转出的看法都可能影响农户关于农地转出的意愿。基于此,本文根据计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB),从行为态度(Attitude toward the Behavior,AB)、主观规范(Subjective Norms,SN)和知觉行为控制(Perceived Behavioral Control,PBC)三个维度测量农户对农地转出的认知,结合武汉、鄂州两市典型地区农地流转调查数据,运用结构方程模型(Structural Equation Model,SEM)来分析农户的农地转出认知对其农地转出意愿(Behaviral Intention,BI)的影响。

1 理论分析与研究假说

1.1 农户农地转出认知与行为意愿

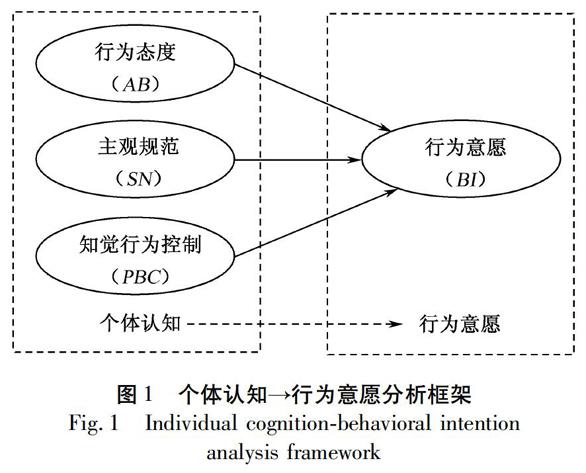

制度变迁理论指出,个体认知决定了其行为,进而会直接影响到协调个体之间的关系[14]。认知心理学理论认为,个体行为本质上都是由认知决定的,个体的认知水平决定其行为意愿,进一步又决定其决策和行为[4]。由此可见,个体认知决定行为意愿,个体认知是行为意愿的前置因素,而行为意愿则为个体认知的后向结果,个体认知与行为意愿之间表现出“个体认知→行为意愿”的逻辑路径关系。

中国人口·资源与环境 2018年 第5期

根据上述观点,在农户农地转出过程中,不同农户之间行为意愿的差异是由其农地转出认知差异所引起,农户的农地转出认知差异是造成其行为意愿不同的根本原因。计划行为理论(TPB)指出,影响行为意愿的个体认知因素包含三个维度,即行为态度(AB)、主观规范(SN)和知觉行为控制(PBC)[15-16]。基于此,本文提出农户农地转出的“个体认知→行为意愿”的逻辑分析框架,如图1所示。

1.2 研究假说

基于TBP中“个体认知→行为意愿”的分析框架,从“行为态度(AB)”“主观规范(SN)”“知觉行为控制(PBC)”3个方面分析农户的农地转出认知对其农地转出意愿(BI)的影响。

1.2.1 行为态度(AB)

行为态度(AB)是指行为主体对执行某一特定行为喜欢或不喜欢的程度,反映行为的倾向性。在态度与行为意向的关系中,态度被视为非常重要的决定因素,农户对农地转出的态度可以通过预期收益来反映。农户在预期参与农地转出比不参与能获益更多的情况下,农户将选择参

图1 个体认知→行为意愿分析框架

Fig.1 Individual cognition-behavioral intention

analysis framework

与,否则不参与。农户对农地转出的预期收益是激发农户农地转出意愿的关键,该收益不仅包含流转租金收益,还包括转出农地带来的其他好处,如释放家庭劳动力、解决承包土地抛荒问题、能给流转双方带来好处等。基于此,本文用农户对农地转出能获得较高流转租金收益(AB1)、能释放家庭劳动力从事非农劳动(AB2)、能解决承包土地抛荒问题(AB3)、对流转双方都有好处(AB4)共4个方面的认知来衡量农户对土地流转的行为态度。

理论上,农户对农地转出在获得较高流转租金收益、释放家庭放劳动力、解决承包土地抛荒问题、给流转双方带来好处等行为态度方面的良好认知会促进其转出农地的意愿。基于此,提出假说1:

H1:农户对农地转出的行为态度(AB)认知对其农地转出行为意愿(BI)有显著正向影响。

1.2.2 主观规范(SN)

主观规范(SN)是指那些可影响个人行为决策的他人或团体对个人是否采取某项特定行为所发挥影响的作用大小,反映的是外界压力对个体行为的影响。农地转出中,农户的外在压力主要来自于家庭成员、亲朋邻里、村委会等社会网络,这些与农户联系紧密的个人或团体关于农地转出的主张和行动会对农户的行为意愿产生影响。如果农户对村庄的社会规范越认同,农户的公共意识就越强烈,农地转出的行为意愿也越强烈。基于此,本文用农户对家人支持农地转出的主张(SN1)、亲朋邻里支持农地转出的主张(SN2)、村委会或政府相关部门支持农地转出的主张(SN3)、亲朋邻里的农地转出行为(SN4)共4个方面的认知来衡量农地转出中农户的主观规范。

理论上,农户如果感受到外界不但在积极参与而且还主张其加入参与农地转出行动,农户会强烈地感受到来至外界的压力,通常这种压力会提高农户参与农地转出的意愿。基于此,提出假说2:

H2:农户对农地转出的主观规范(SN)认知对其农地转出的行为意愿(BI)有显著正向影响。

1.2.3 知觉行为控制(PBC)

知觉行为控制(PBC)表示个人过去的经验和预期的阻碍。农户关于农地转出这一行为难易程度的认知中,若农户所掌握的资源愈多、所预期的阻碍愈小,则其对农地转出的知觉行为控制就愈强,其就有更强的行为意愿。通常,知觉行为控制包括“控制信念”和“感知强度”两个方面,控制信念是指约束或促进行为的各种因素,而感知强度是指个体的“自我效能感”信念。农地转出中农户的控制信念主要来自于農户所感知到的抑制或促进其参与行为的因素,如对掌握的信息、专业技能、参与成本以及其他资源上的限制等;感知强度则是自我效能的信念,即个体对自身参与农地转出行为能力的自信。基于此,本文从“感知强度”和“控制信念”两个方面,用农户对农地转出政策和渠道的熟悉程度(PBC1)、农地转出时间成本的承受力(PBC2)、处理农地转出纠纷的能力(PBC3)、农地转出的自主决策能力(PBC4)共4个方面的认知来衡量农户对农地转出的知觉行为控制。

理论上,农户对自身参与农地转出行动的能力越自信,对预期的阻碍越小,其参与农地转出的意愿会越强烈。基于此,提出假说3:

H3:农户对土地流转的知觉行为控制(PBC)认知对其农地转出行为意愿(BI)有显著正向影响。

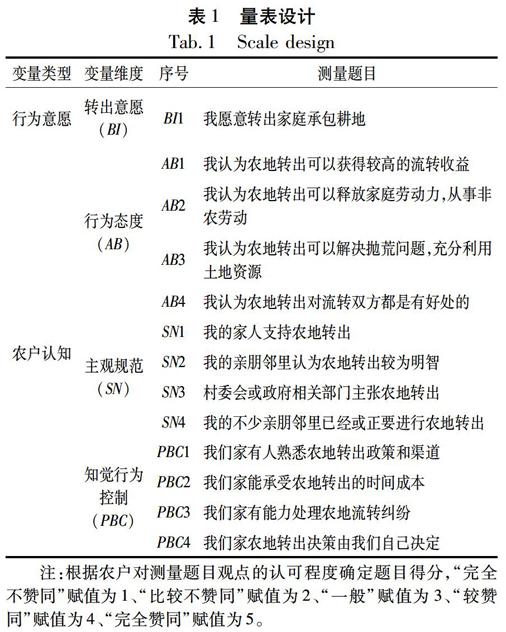

1.3 量表设计

在上述理论分析的基础上,借鉴相关研究的指标选择与量表设计成果,同时结合调研区域的实际情况,设计了13个题项,采取李克特5点量表的采集方式,以测量农户关于农地转出的行为态度(AB)、主观规范(SN)、知觉行为控制(PBC)、转出意愿(BI)4个变量,如表1所示。

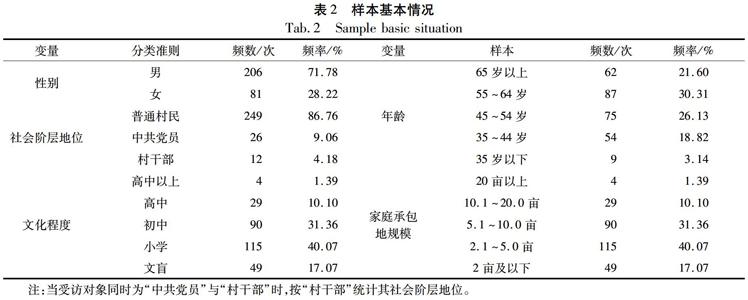

2 数据来源与样本描述

武汉、鄂州两市农地流转市场活跃,两市均具有丰富的农地流转实践经验。本文采用的数据来源于课题组2015年7月、8月对武汉、鄂州两市农地流转典型地区农户的问卷调查,调研范围涉及武汉市江夏区、鄂州市鄂城区和梁子湖区的4个镇26个村组。调查采取直接入户的方式,共发放300份问卷,有效问卷287份,问卷有效回收率为95.67%。样本基本情况如表2所示。

由表1可知,调查对象主要是家庭承包地规模在2~10亩之间的,具有一定文化水平的中年男性普通村民。

表1 量表设计

Tab.1 Scale design

注:根据农户对测量题目观点的认可程度确定题目得分,“完全不赞同”赋值为1、“比较不赞同”赋值为2、“一般”赋值为3、“较赞同”赋值为4、“完全赞同”赋值为5。

表2 样本基本情况

Tab.2 Sample basic situation

注:当受访对象同时为“中共党员”与“村干部”时,按“村干部”统计其社会阶层地位。

农户的基本特征符合研究的需要,研究样本具有一定的代表性。

3 研究方法与模型分析

3.1 研究方法与数据检验

由于TBP中“个体认知→行为意愿”分析框架是研究农户农地转出认知与农地转出意愿这两类抽象变量之间的相互作用关系,其本质是一个结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)。其中,转出意愿(BI)、行为态度(AB)、主观规范(SN)、知觉行为控制(PBC)这4个变量为SEM的潜在变量(Latent Variable);13个测量题目为SEM的观测变量(Observed Variable);3个认知变量(AB、SN、PBC)与转出意愿(BI)之间的因果路径关系构成了SEM的结构模型(Structural Model);4个潜在变量与其观测变量之间的因果关系构成了SEM的测量模型(Measured Model);3个认知变量(AB、SN、PBC)之间的相互作用构成了SEM潜在变量之间的共变关系[17]。因此,基于TBP中“个体认知→行为意愿”分析框架的特点,本研究采用SEM的相关研究方法和软件(AMOS21.0)来对调研数据进行定量分析。

首先,需要对采集的数据进行质量检验,检验方式通常包括信度检验与效度检验两个环节。本研究中,转出意愿(BI)只有一个观测变量,不存在变量内部一致性与含义准确的问题,因此无需进行信度检验与效度检验。运用SPSS 23.0软件分别对行为态度(AB)、主观规范(SN)、知觉行为控制(PBC)这3个潜在变量进行信度检验与效度检验,检验结果如表3所示。

由表3可知,信度检验中各潜在变量的Cronbachs α系数在0.807~0.908之间,大于0.6的阈值条件;效度检验中各潜在变量的KMO值均在0.793~0.869之间,大于0.5的阈值条件,且Bartlett球体检验的伴随概率均小于0.001,因子分析中所有指标在各自归属的因子上的载荷系数在0.694~0.935之间,大于0.5的阈值条件。由此

表明模型数据具有较好的信度与效度,模型数据质量通过检验。

3.2 结构方程模型结果

根据模型假说与测量指标设计,结合探索性因子分析结果,构建包含AB、SN、PBC、BI共4潜在变量,13个观测变量的结构方程模型。变量之间的因果关系用单向箭头“→”表示,由因变量指向果变量;变量之间的相关关系用双箭头“”表示;测量模型中观测变量的残差用e1-e13表示;结构模型的测量误差用r1表示。根据AMOS21.0软件运行结果,整理得到结构方程模型的拟合指数,如表4所示。

依表4所示,模型各项拟合指标均满足阈值条件,表明构建的结构方程模型(SEM)拟合效果较好,模型稳健性通过检验。最终得到SEM及标准化参数估计结果见图2。

图2所示的参数估计结果显示,观测变量的标准化因子载荷系数没有超过0.95的阈值,方差的估计值没有出现负的数值,全部方差估计值均达到0.001显著水平,表示因果模型符合基本适配标准。行为态度(AB)、主观规范(SN)和知觉行为控制(PBC)3个外因潜在变量间的协方差估计值分别为0.37、0.24和0.29,达到0.01的显著水平。另外,模型的所有观察变量与其对应的潜在变量间的系数均达到0.001显著水平,说明该模型各观测变量能够充分反映其对应的潜变量的情况。行为态度(AB)→行为意愿(BI)、主观规范(SN)→行为意愿(BI)、知觉行为控制(PBC)→行为意愿(BI)这3条路径的标准化路径系数分别为0.63、0.58、0.37,且在0.001的水平显著,表明本文提出的3条研究得到证实,如表5所示。

3.3 结果分析

根据结构方程模型结果分析可知:

(1)研究假说H1、H2、H3均得到证实,表明农户农地转出意愿的形成逻辑符合计划行为理论。农户农地转出意愿的形成過程遵循“认知→意愿”这一路径形式,其受

表3 信度检验与效度检验结果

Tab.3 Reliability test and validity test results

注:“***”表示KMO统计值的伴随概率小于0.001。

图2 结构方程模型及标准化路径系数图

Fig.2 Structural equation model and normalized path coefficient

表4 模型适配度检验结果

Tab.4 Model fit test results

表5 结构方程路径系数与假说检验

Tab.5 Structural equation path coefficient and

hypothesis testing

注:“***”表示参数估计结果在0.001概率水平上显著水平。

到行为态度(AB)、主观规范(SN)、知觉行为控制(PBC)等前置认知因素的影响。其中,行为态度(AB)包含了农户对农地转出带来的流转租金收益、释放家庭放劳动力、解决承包土地抛荒问题、流转双方互利等好处的认知;主观规范(SN)表明了来自外界的言行对农户所产生的压力,包含了农户对外界(家人、亲朋邻里、村委会、政府相关部门等)农地转出主张与行为的认知;知觉行为控制(PBC)包含了农户对掌握农地流转相关信息知识与支付相应成本的控制信念,以及处理农地流转纠纷、自主决策等“自我效能感”的判断。

(2)行为态度(AB)→行为意愿(BI)的标准化路径系数为0.63,在农地转出意愿的3个认知影响因素中路径系数最大,表明农户对农地转出的行为态度(AB)是影响其转出意愿(BI)的主要认知因素。流转租金收益(AB1)、释放家庭放劳动力(AB2)、解决承包土地抛荒问题(AB3)、流转双方互利(AB4)这4个行为态度观测指标的因子载荷系数分别为0.92、0.84、0.87、0.73,表明农户对于农地转出所能带来的好处中最看重流转租金收益,其次是释放家庭放劳动力与解决承包土地抛荒问题,而对农地流转的双方互利性认可度相对较低。

(3)主观规范(SN)→行为意愿(BI)的标准化路径系数为0.58,在农地转出意愿的3个认知影响因素中路径系数较大,表明农户对农地转出的主观规范(SN)是影响其转出意愿(BI)的重要认知因素。农户家人的农地转出主张(SN1)、亲朋邻里的农地转出主张(SN2)、村委会或政府相关部门的农地转出主张(SN3)、亲朋邻里的农地转出行为(SN4)这4个主观规范观测指标的因子载荷系数分别为0.85、0.82、0.75、0.90,表明农户农地转出意愿的最大外在压力来自亲朋邻里的农地转出行动,当亲朋邻里转出农地时,农户会产生“跟风效仿”心理;家人与亲朋邻里的农地转出主张对农户的农地转出意愿也产生了较大压力作用;村委会或政府相关部门的农地转出主张对农户转出意愿的压力作用相对较小,表明相比于家人与亲朋邻里,农户对村委会的农地转出主张在一定程度上缺乏信任。

(4)知觉行为控制(PBC)→行为意愿(BI)的标准化路径系数为0.37,在农地转出意愿的3个认知影响因素中路径系数相对较小,表明农户对农地转出的知觉行为控制(PBC)是影响其转出意愿(BI)的有效认知因素。农地转出政策和渠道的熟悉程度(PBC1)、承受农地转出时间成本的能力(PBC2)、处理农地流转纠纷的能力(PBC3)、农地流转的自主决策能力(PBC4)这4个知觉行为控制观测指标的因子载荷系数分别为0.76、0.84、0.83、0.67。可见农户对农地转出的知觉行为控制主要受到流转的时间成本与处理流转纠纷能力的限制,表明农地转出所需支付的时间成本与可能存在的流转纠纷是农户关注的重点问题;由于农地转出普遍存在村集体统一代理,降低了农户对流转政策和渠道的掌握程度与自主决策能力的要求,表现出农户的流转政策和渠道的掌握程度与自主决策能力对其知觉行为控制的限制相对较小。

4 结论、讨论与政策启示

4.1 主要结论与讨论

本文基于TPB分析框架,结合农地转出实际情况,探讨农户农地转出意愿形成的逻辑机理,并运用SEM来实证分析,研究主要结论如下:

(1)农户农地转出意愿的形成过程遵循“认知→意愿”这一路径形式,受到行为态度、主观规范、知觉行为控制等前置认知因素的影响。其中,行为态度是主要因素,主观规范是重要因素,知觉行为控制是有效因素。

(2)农地转出所能带来的好处中农户最看重流转租金收益。

(3)农户农地转出意愿的最大外在压力来自亲朋邻里的农地转出行动,当亲朋邻里转出农地时,农户会产生“跟风效仿”心理。

(4)相比于家人与亲朋邻里,农户对村委会的农地转出主张缺乏信任。

(5)农地转出所需支付的时间成本与可能存在的流转纠纷是农户关注的重点问题。

(6)由于农地转出普遍存在村集体统一代理,降低了农户对流转政策和渠道的掌握程度与自主决策能力的要求。

此外,大量研究表明,农户的年龄、受教育程度、职业等个体因素,以及家庭经济条件、土地资源禀赋、社会保障状况等家庭因素均对其行为意愿有不同程度的影响。受模型与研究方法局限,“个体认知→行为意愿”分析框架没有考虑农户个体、家庭等因素对其行为意愿的作用与影响。因此,如何将这些因素纳入到模型中还有待进一步研究。

4.2 政策启示

基于以上研究,为激发农户农地转出意愿,促进农村土地流转,从提高农户流转认知角度提出如下建议:

(1)制定体现农地价值的流转租金标准。从研究结论来看,农地转出所能带来的好处中农户最看重流转租金收益,农户农地转出意愿不强很大程度上是因为流转租金太低。对农户而言,农地价值不仅体现在种植农作物带来的经济收益方面,还体现在就业、养老等社会保障功能价值方面。从调研情况来看,不同地区之间的农地流转租金差异非常大,还有很多地方仍是按照十多年前的流转合同每年几十元的亩均标准支付农户租金,农地流转租金严重背离了农地固有价值,这极大地损害了农户的根本利益,造成了农户的强烈不满。目前,我国农村土地流转市场化运作机制还不完善,调研案例中绝大部分地区的农地转出是由村委会或地方政府相关部门代理,土地流转租金没能较好体现农户的农地转出价值取向,农户的合法权益得不到有效保障。因此,政府相关部门应当结合农地流转区域社会经济状况的实际,制定体现当地农地价值的流转租金标准,通过制定“流转指导价”或设定“流转保护价”的形式确保流转价格合理化,以保障农户合理的租金收益。

(2)加强对村委会和政府相关部门农地流转代理过程的监管。从研究结论来看,农户对村委会的农地转出主张缺乏信任,反映出农地流转中农户与村委会之间存在“信任壁垒”。现阶段,农户主动或被动委托村委会或政府相关部门代理是普遍存在的农地转出模式,一方面,农户由于自身流转信息渠道有限,在农地转出中对村委会或政府有较强的依赖[18],村委会或政府的参与流转代理降低了农户对流转政策和渠道的掌握程度与自主决策能力的要求;另一方面,村镇干部凭借自身优势,在代理过程存在“寻租”行为,违背农户意愿,出卖农户利益,引起不满[18]。因此,政府应当加强对村委会和相关部门农地流转代理过程的监管,通过设定专门的农地流转监察部门,畅通监督举报机制,以杜绝相关“寻租”行为。

(3)建立并完善流转纠纷处理机制。从研究结论来看,农户对可能存在的流转纠纷较为关注,农地转出不可避免的存在合同、地界、权属等纠纷。现阶段,农地流转纠纷调处渠道尚不畅通,纠纷处理缺乏合理的机制设计,流转纠纷在一定程度上制约了农户的转出意愿。从调研情况来看,一些地区未能对流转纠纷进行妥善处理,特别是早年流转的一些案例,普遍存在合同纠纷,流转租金价格不合理引起农户强烈不满,村委会及政府相关部门对相关问题的处理欠作为,致使一些农户群体被迫采取集体上访、控告村委会等极端行为。因此,应当建立畅通的流转纠纷处理渠道,建立并完善纠纷处理机制,可通过设立“流转纠纷处理委员会”的形式妥善处理流转纠纷。

(4)促进土地流转市场化运作。从研究结论来看,农地转出所需支付的时间成本是农户农地转出意愿的制约因素。现阶段,农村土地流转市场化运作程度较低,流转信息平台建设还不完善,且普及程度不高,农村土地流轉普遍依靠村委会或地方政府相关部门的代理活动,农户个体获取流转市场信息的成本较大,不利于农村土地流转发展。因此,应当加快农村土地流转市场建设,通过建立并普及农村产权交易信息平台,减少流转交易成本,弱化村委会与政府相关部门在农地流转中的代理作用,而强化其监管职能,以促进农地流转市场化运作。

(编辑:刘照胜)

参考文献(References)

[1]钟晓兰,李江涛,冯艳芬,等. 农户认知视角下广东省农村土地流转意愿与流转行为研究[J]. 资源科学,2013,35(10):2082-2093. [ZHONG Xiaolan, LI Jiangtao, FENG Yanfen, et al. Farmland transfer willingness and behavior in the perspective of farm household cognition in Guangdong Province [J]. Resources science,2013,35(10):2082-2093.]

[2]钟涨宝,汪萍. 农地流转过程中的农户行为分析[J]. 中国农村观察,2003(6):55-64,81. [ZHONG Zhangbao, WANG Ping. Analysis of households behavior in the transfer of the rural land[J]. China rural survey, 2003(6):55-64,81.]

[3]谢正磊,林振山,蒋萍莉. 基于农户行为的农用地流转实证研究——以南京市栖霞区三镇为例[J]. 农业经济问题,2005(5):39-42. [XIE Zhenglei, LIN Zhenshan, JIANG Pingli. Empirical study on farmland transfer based on farmer behavior:a case study of three towns in Qixia District of Nanjing City [J]. Issues in agricultural economy, 2005(5):39-42.]

[4]吳萌,甘臣林,任立,等. 分布式认知理论框架下农户土地转出意愿影响因素研究——基于SEM模型的武汉城市圈典型地区实证分析[J]. 中国人口·资源与环境,2016,26(9):62-71. [WU Meng, GAN Chenlin, REN Li,et al. Analysis on influencing factors of farming households willingness to land conversion under the distributed cognition theory: an empirical evaluation of Wuhan urban circle by SEM [J]. China population, resources and environment, 2016,26(9):62-71.]

[5]徐美银. 发达地区农民土地转出意愿影响因素分析——基于浙江省426份调研问卷的实证[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2014,14(6):97-105. [XU Meiyin. Analysis on the influence factors of farmers willingness to transfer farmland in developed regions: based on 426 questionnaires in Zhejiang Province [J]. Journal of Nanjing Agricultural University (social sciences edition),2014,14(6):97-105.]

[6]乐章. 农民土地流转意愿及解释——基于十省份千户农民调查数据的实证分析[J]. 农业经济问题,2010,31(2):64-70,111. [YUE Zhang. The willingness of farmers land transaction and explanation: an empirical analysis based on survey data from 1032 farmers in ten provinces and cities [J]. Issues in agricultural economy, 2010,31(2):64-70,111.]

[7]张永强,高延雷,王刚毅,等. 黑龙江省土地转出行为分析——基于13个地市47个村的调研数据[J]. 农业技术经济,2016(3):68-74. [ZHANG Yongqiang, GAO Yanlei, WANG Gangyi, et al. Analysis on land transaction behavior in Heilongjiang Province: based on the survey data of 47 villages in 13 cities [J]. Journal of agrotechnical economics, 2016(3):68-74.]

[8]赵晓秋,李后建. 西部地区农民土地转出意愿影响因素的实证分析[J]. 中国农村经济,2009(8):70-78. [ZHAO Xiaoqiu, LI Houjian. An empirical analysis on the factors affecting farmers land transaction intention in west China [J]. Chinese rural economy, 2009(8):70-78.]

[9]陈仲常,马大来,王玲. 农民土地转出参与意愿的影响因素分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2014,20(4):31-38. [CHEN Zhongchang, MA Dalai, WANG Ling. An influencing factors analysis of farmers participation intention to roll out the land [J]. Journal of Chongqing University (social sciences edition), 2014, 20(4):31-38.]

[10]许恒周,郭玉燕,石淑芹. 农民分化对农户农地流转意愿的影响分析——基于结构方程模型的估计[J]. 中国土地科学,2012,26(8):74-79. [XU Hengzhou, GUO Yuyan, SHI Shuqin. The impact of farmer differentiation on the willingness of farmland transfer of the households: based on structural equation model [J]. China land sciences, 2012, 26(8):74-79.]

[11]陈昱,陈银蓉,马文博. 基于Logistic模型的水库移民安置区居民土地流转意愿分析——四川、湖南、湖北移民安置区的调查[J]. 资源科学,2011,33(6):1178-1185. [CHEN Yu, CHEN Yinrong, MA Wenbo. Intention of land circulation in reservoirs resettlements based on the logistic model: an investigation into Sichuan, Hunan and Hubei provinces [J]. Resources science, 2011, 33(6):1178-1185.]

[12]PENG K L, BAI X M. Welfare effects of rural-urban land conversion on different aged land-lost farmers: exemplified in Wuhan city[J]. Chinese journal of population, resources and environment,2016,14(1):45-52.

[13]WANG Y Y, CAI Y Y. Relationship between cultivated and use functions and land retal behavior of rural households: empirical evidence from different dominant functional regions in central China[J]. Chinese journal of population, resources and environment,2017,15(3):262-272.

[14]徐美银,陆彩兰,陈国波. 发达地區农民土地流转意愿及其影响因素分析——来自江苏的566户样本[J]. 经济与管理研究,2012(7):66-74. [XU Meiyin, LU Cailan, CHEN Guobo. Analysis on the farmers willingness to transfer farmland in developed regions and their influencing factors: 566 samples from Jiangsu province [J]. Research on economics and management, 2012(7):66-74.]

[15]AJZEN I. The theory of planned behavior[J]. Organizational behavior and human decision processes,1991,50(2):179-211.

[16]段文婷,江光荣. 计划行为理论述评[J]. 心理科学进展,2008,16(2):315-320. [DUAN Wenting, JIANG Guangrong. A review of the theory of planned behavior [J]. Advances in psychological science, 2008,16(2):315-320.]

[17]吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用[M]. 第2版. 重庆: 重庆大学出版社,2010. [WU Minglong. Structural equation model: AMOS manipulation and application [M]. 2nd ed. Chongqing: Chongqing University Press, 2010:2-20.]

[18]陈璐,甘臣林,梅昀,等. CSI理论框架下农户农地转出满意度影响因素分析——以武汉城市圈典型地区调查为例[J]. 中国土地科学,2017,31(2):67-76. [CHEN Lu, GAN Chenlin, MEI Yun, et al. Analysis on influential factors of farmers satisfaction with land transfer based on the CSI theory: a case study of Wuhan urban circle typical areas [J]. China land sciences,2017,31(2):67-76.]

Effects of the farmers cognition on the farmland transfer based on theory of

planned behavior framework

GAN Chen-lin1 TAN Yong-hai2 CHEN Lu3 CHEN Yin-rong1 REN Li1

(1.College of Public Administration, Huazhong Agricultural University, Wuhan Hubei 430070, China;

2.First Clinical College, Hubei University of Medicine, Shiyan Hubei 442000, China;

3.Wuhan Real Estate Registration Center, Wuhan Hubei 430014, China)

Abstract Farmland transfer is an important policy widely used in rural areas and plays an important role in optimizing the allocation of farmland resources, and promoting the moderate scale management of agriculture. Behavioral intention is the premise of behavioral response. Studying the influencing factors of farmers willingness to transfer farmland is of great importance to promote farmland transfer. Based on the theory of planned behavior, this paper analyzes the impact of farmers recognition of farmland circulation on their intention to circulate from three aspects: behavioral attitudes, subjective norms and perceived behavioral control. Structural equation modeling was used to quantitatively analyze 287 survey samples of typical areas in Wuhan and Ezhou. The study confirms that: First, the formation process of farmers willingness to transfer their farmland follows the path of ‘cognition → willingness, in which the behavior attitude is the main factor. Subjective norms are the important factor and the perceptual behavior control is effective factor. Second, among those benefits that farmland transfer can bring, farmers care the land rent most. Third, the greatest external pressure on farmers willingness to transfer comes from their relatives and friends. When relatives and friends start to transfer their farmland, farmers will tend to do the same. Fourth, farmers do not trust the village committee; farmer households pay attention to long-time-costing of farmland transfer and the potential risk of circulation disputes. Fifth, since farmland transfer is generally unified by village collective agents, it has reduced the farmers mastery of transfer policies and channels and also their demand for autonomous decision-making. The conclusions are drawn as follows: It is necessary to formulate land rent standards that reflect the value of farmland, strengthen the supervision over the land transfer process of the village committees and relevant government departments, establish and improve the handling mechanism of circulation disputes, and make farmland transfer market oriented.

Key words farmland circulation; farmers willingness; farmer cognition; theory of planned behavior; structural equation model