让千年运河文脉奔流不息

河南日报

核心导读:为深入贯彻落实中央对大运河文化带建设的重要指示精神,统筹保护好、传承好、利用好大运河,4月14日至15日,作为第36届中国洛阳牡丹文化节重要活动之一,由中国国土经济学会、河南省社会科学院、洛阳师范学院等联合举办的“大运河文化论坛”在洛阳师范学院举行。

原国家环境保护部副部长周建,山东省政协原副主席李殿魁,中国国土经济学会理事长柳忠勤,国家林业和草原局退耕还林办公室常务副主任李青松,中国文物遗产研究院原院长张廷皓,中国社会科学院当代城乡发展规划院院长付崇兰,首都师范大学原校长宫辉力,河南省社会科学院原院长张占仓,河南省社会科学院副院长袁凯声,洛阳市委常委、宣传部长杨炳旭,洛阳市副市长魏险峰等出席会议,来自运河沿线八省市150多位专家学者参加了会议。会议共收到论文90余篇,并结集出版了论文集。

论坛上,专家学者围绕隋唐大运河洛阳城市与商业变迁、隋唐大运河历史遗产保护与生态文明建设、大运河文化产业带发展、大运河沿线城市可持续发展等课题进行研讨。专家们建议,洛阳要挖掘大运河文化精髓,做好大运河文化保护、传承和利用工作,不断在运河遗产保护、运河生态文明建设、运河文化品牌发展、运河文化研究和交流等方面走在全国前列,为促进中华优秀文化传承发展、推动社会主义文化繁荣兴盛作出更大贡献。

洛阳应打造国家级隋唐大运河博物馆——原国家环境保护部副部长周建

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。党的十八大以来,习近平总书记高度重视文化遗产保护工作,多次作出重要指示,强调要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。

大运河承载了中华民族灿烂的文化遗产和宝贵的文化记忆,千百年来守护着中华民族的精神家园,而现在,需要我们来守护好我们宝贵的历史文化遗产。近年来,洛阳在隋唐大运河研究方面做了大量工作,使已湮塞几百年的隋唐大运河又展现在世人面前,焕发出新生。这使社会各界认识到,隋唐大运河是中国大运河的重要组成,与京杭运河、浙东运河同等重要。在4月12日召开的大运河文化(北京)座谈会上,我与参会专家和学者一致建议,将国家级隋唐大运河博物馆建设提上日程,建设地点设在其起点城市洛阳;在进行中国大运河文化带规划建设时,应将隋唐大运河遗址系统考古发掘工程设为重大专项。这两项提议能够实现,将为隋唐大运河文化带建设产生重大影响。

当前,洛阳市正在集中力量建设隋唐洛阳城国家历史文化公园和隋唐大运河博物馆,系统挖掘、整理和展示大运河洛阳段深厚的历史文化资源,展现隋唐大运河的历史风貌和文化价值。打造隋唐大运河黄金旅游带,有助于使洛阳这个千年古都的历史文化特色愈加鲜明、古韵今风相得益彰,焕发出汉唐盛世的迷人风采,成为古代文明和现代文化交相辉映的国际级文化高地。

努力在大运河文化带建设中走在全国前列——洛阳市委常委、宣传部部长杨炳旭

洛阳作为隋唐大运河的发源之地,历史地位和丰富的遗存备受各界关注。近年来,洛阳市委、市政府坚持把贯彻落实习近平总书记关于大运河文化建设重要指示精神,作为坚定文化自信、传承中华文脉的历史担当,洛阳人民始终以敬畏和自豪的态度,传承好、保护好、利用好祖先留给我们的丰厚而独特的文化遗产。2017年,洛阳成立了以市委书记任政委、市政府市长任指挥长、相关市领导任副指挥长的洛阳市大运河遗产暨隋唐洛阳城国家历史文化公园规划建设指挥部,编制了 《隋唐洛阳城国家历史文化公园总体规划》,把隋唐洛阳城和大运河遗产保护利用工程列为重点项目,并全力推进实施,取得了重要的阶段性成效。

以洛阳为中心的隋唐大运河,是华夏文明不朽的丰碑。希望各位领导、各位专家围绕大运河遗产乃至隋唐洛阳城遗址保护利用工作,充分展示和交流分享研究成果,并为洛阳发展提供更多智力支持。我们将以此次论坛为契机,虚心学习,认真梳理吸纳各位专家的意见和建议,乘势而上、顺势而为,全力做好隋唐洛阳城和大运河等重要历史文化遗产保护利用工作。在不断挖掘大运河文化精髓的同时,深耕细作大运河文化保护、传承与利用,争做运河遗产保护、运河生态文明建设、运河文化产业发展、运河文化研究与交流的全国模范,努力在大运河文化带建设中继续走在全国前列,谱写让中原更加出彩的洛阳篇章,不断作出新的更大贡献。

大运河保护要彰显古都文化底蕴——中国社会科学院当代城乡发展规划院院长付崇兰

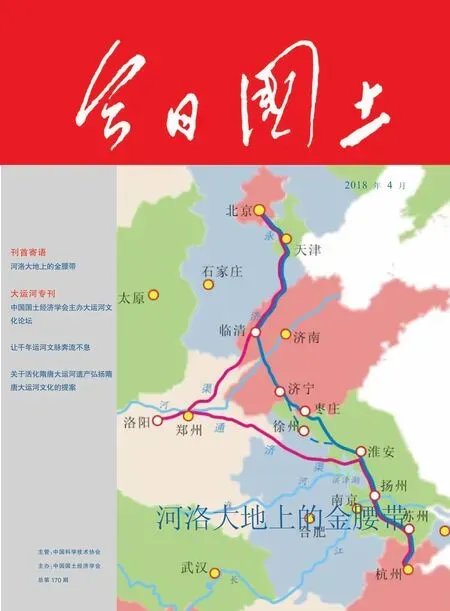

隋唐大运河是古代世界最长的运河。以洛阳为中心,南至余杭(今杭州),北到涿郡 (今北京),全长2700公里。值得关注的是,与世界上著名的苏伊士运河和巴拿马运河相比,隋唐大运河的开凿时间要早1200多年,长度相当于苏伊士运河的15倍、巴拿马运河的33倍。洛阳集千年运河、丝绸之路、万里茶道、世界古都的身份于一身。隋唐大运河沟通了海河、黄河、长江、淮河、钱塘江五大水系,奠定了洛阳运河中心的地位;并通过大运河,把海上丝绸之路与陆上丝绸之路贯通连接起来,开创了水陆联运的新时代,洛阳也由此成为丝绸之路的东方起点;同时万里茶道经洛阳北上,使洛阳成为当时的茶叶贸易货物集散中心,是重要的节点城市,铸就了世界古都洛阳城。

2014年6月,在卡塔尔多哈进行的第38届世界遗产大会上,我国隋代南北大运河、京杭大运河、浙东运河入选世界文化遗产名录,成为我国第46个世界遗产项目。为古都洛阳和中国运河文化传承和发展,开展国际交流提供了新的机遇。

洛阳应该抢抓大运河文化带建设的历史机遇,把古都历史和隋唐大运河宝贵遗产结合起来,成立专门研究机构,推动更多研究成果,走出一条传承历史文脉、彰显文化特色之路,着力打造国际文化旅游名城和华夏历史文明传承创新示范区。一是要彰显历史文化名城底蕴。编制完成全市域文物保护与利用总体规划,加快建设全国大遗址保护示范基地。二是做大做强文化旅游产业。扎实推进老城历史文化街区、涧西工业遗产群和传统村落保护整治,加强非物质文化遗产传承展示保护。

统筹协调做好大运河遗产保护工作——中国文化遗产研究院原院长张廷皓

大运河工程的派生衍生遗产是大运河的产物,其与大运河有着必然或者偶然的因果关系。一是因大运河工程而兴盛繁荣的城镇聚落、产业行业;二是因大运河工程而建的祭祀纪念性建筑物、构筑物或组群;三是与大运河工程相关的其他遗存;四是见证由大运河工程引发的各种文化现象的非物质文化遗产;五是因大运河工程造就的人工化自然景观、工程化历史地貌、人文景观。这些遗产不但直接或者间接地见证了大运河作为文化线路的历史,而且有些事物已经长久地影响着运河沿线区域的历史进程。面对中国大运河这一珍贵文化遗产,不可仅重视工程成就,更要注重保护。洛阳是千年帝都,先后有13个朝代在此定都,时间长达1500多年,文化底蕴极其深厚。也正因为如此,洛阳是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都。而隋唐洛阳城的城市文明、城市规划和文化影响力在当时的世界可谓首屈一指。2014年,定鼎门遗址列入丝绸之路世界文化遗产名录,回洛仓及含嘉仓遗址正式列入中国大运河世界文化遗产名录,洛阳成为全国唯一双申遗成功的城市。

大运河之于洛阳不仅在古代,就是在21世纪的今天,仍然有着巨大的现实意义。在文物保护和开发利用上,要统筹协调,为大运河文化带营造自然生态与文化生态共生共存、同步优化的环境形态,把大运河及其生态的保护作为创新社会治理的改革试点。对于文化带的建设,绝不是简单的发展旅游。要研究大运河是如何凝聚中国智慧、体现创新精神的,这才是建设文化自信的关键。

大运河两岸生态系统恢复工程应上升国家层面——国家林业和草原局退耕还林办公室常务副主任李青松

为了顺应隋朝统一之后的新形势,促进以洛阳为中心的全国经济文化的交流,隋炀帝上台伊始,就诏令全国开凿了以洛阳为中心,贯通南北的大运河。它的开凿建设贯穿着生态的理念,不仅是南北的交通线,还是一条流动的文化动脉、经济走廊和生态屏障。一方面,隋唐大运河贯穿海河、黄河、淮河、长江以及钱塘江五大水系,在生态调节、资源配置等方面发挥着重要作用。另一方面,“渠广四十步,渠旁皆筑御道,树以柳”,也表明隋唐大运河的开凿过程注重植被建设,而后世文人墨客也常用隋堤柳等,来折射隋炀帝的千秋功罪。

可以说,隋唐大运河以洛阳为中心,向东北东南辐射的全国性水运交通枢纽网,极大地促进了中原地区与外界的交流。隋唐大运河在中华民族发展、壮大的历史过程中有着不可磨灭的历史贡献,值得浓墨重彩地书写。

相对于京杭大运河来说,以往对于隋唐大运河的价值认识不够,应该重新找回隋唐大运河的历史价值并重新评价其功绩。隋唐大运河之所以被历史遗忘,环境问题、生态问题、历史问题等是主要因素,如何在治理和保护水利中恢复隋唐运河以往的生态系统和文化氛围,成为解决当前面临的主要问题。应该采取对运河进行清淤疏导、营造防护林体系、恢复湿地滩涂的植被等方式修复运河两岸自然生态系统,且应该成为国家层面的工程。

要立足国际视野规划建设大运河文化带——河南省社会科学院原院长张占仓

大运河作为太平盛世的奇迹,我们必须有历史的眼光,站位创造历史奇迹的哲学高度,把大运河文化带建成全球唯一既承载中华民族历史标记又具有现代文化创新意义的标志性工程,充分显示中原文化的博大精深,立足于国际视野高起点规划,有信心再创人间奇迹。

隋唐大运河具有重要的历史地位。隋唐大运河是中国运河开创性成就的集大成者,是中国古代运河的杰出代表,是中华文明繁荣发展与传承的重要见证,同时是中国运河文化资源的重要宝库。

“上善若水”的包容文化是隋唐大运河的标志性文化。源于中原和洛阳的包容文化博大精深,是中国传统文明中特别宝贵的品质。进一步弘扬和倡导包容文化,有利于我们在和平崛起的道路上行稳致远。世界文化的多样性,需要更多的包容。包容才能和谐,和谐才能稳定,稳定才能发展,包容发展是未来文化创新的主旋律。我们要持续推动包容文化创新发展,让中国包容文化之光照亮全球化的未来!

洛阳是中华文明鼎盛时期具有世界影响的隋唐大运河的中心和枢纽,并奠定了元明清以来定都北京的政治格局。洛阳同时也是海上丝绸之路和陆上丝绸之路的交汇点,是丝绸之路与大运河文化契合度最高的区域。

发源于千年帝都洛阳的隋唐大运河文化带规划建设要有充分的理论自信。隋唐大运河在中国大运河文化带建设中居于特殊重要的历史地位,我们要本着尊重历史、敬畏传统、延续文脉、创新发展的原则规划建设隋唐大运河文化带,让其传统文化精髓绽放出新的时代光芒,为全省文化高地建设作出新的重要贡献。

多地联手共建大运河文化带——郑州大学历史学院教授戴庞海

隋唐大运河是隋唐时期以洛阳为中心的运河体系,对于中国统一的延续和经济发展、文化的交流融合等方面起着巨大的作用。隋唐大运河在今天仍然有着很高的现实价值,对于大运河文化的研究,有着重大的现实意义。

大运河文化具有很强的包容性,强烈的开放性和丰富的多样性等特点。大运河文化既包括物质的、有形的文化,也包括非物质的文化,文化遗产非常丰富,具有很强的包容性。大运河沿线城市,由于政治、经济、文化积淀的不同,不同的区域有着不同的内在特点和外在表现形式。同时,大运河文化有着强烈的开放性,通过与丝绸之路、海上丝绸之路等对外交通网的连接,大运河在吸收外来文明优秀成果的同时,也将中国的物质与精神思想带向世界。为此,应当充分认识到大运河文化的差异性、多样性,结合不同的学科,采取相应的研究手段,各地应当联手共同研究大运河文化,共建大运河文化带。

隋唐大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,保护大运河是运河沿线所有地区的共同责任。洛阳的大运河文化研究,具有得天独厚的地缘优势,这些优势包括隋唐大运河的中心和起点,运河遗产丰富;地方政府高度重视,政策支持力度不断加大等。下一步,应借鉴东部大运河沿线城市的研究经验,对此进行集中与整合,为大运河文化带建设提供智力和文化支持。加快推进隋唐大运河文化研究,有利于发挥洛阳在大运河文化研究中的区位优势,以指导并提升河南省域大运河文化带的建设。

发挥百年办学优势 助力大运河文化带建设——洛阳师范学院校长梁留科

隋唐大运河促进了物资流动与经济均衡,促进了文明交流与跨区域融合,促进了政治经济一体化与国家统一,促进了生态调节与生计改善;形成了包容、开拓、刚健有为的大运河精神,增强了不同流域文化兼容并蓄的民族文化自信,实现了人与自然、人与人、人与社会和谐共生,推动了区域内与区域间经济社会的良性循环、全面发展、持续繁荣。

今天,它作为沟通东西南北交通要道的漕运时代已经结束,但作为中国传统文化“活化”之河的时代已然开启。在新时代,如何保护好、利用好这些遗产,赋予它们新的意义?应加大考古与研究工作力度,让洛阳隋唐大运河的遗迹得到更好的保护与展示;积极构建隋唐大运河黄金旅游带,进一步加强与大运河沿线城市区域合作;举办“大运河文化节”等主题活动,加快文化创意产业发展,实现大运河文化的保护性利用、创造性转化、创新性发展。

洛阳师范学院有着百年办学的历史,我们积极响应中央、省委省政府、洛阳市委市政府的号召,充分发挥百年师范名校的办学特色与优势,在大运河文化带建设、隋唐洛阳城国家历史文化公园建设等方面主动担当、献智献策。学校成立了大运河研究院,集全校之力,开展课题攻关,潜心钻研大运河研究,在较短的时间内取得了丰硕的成果,有力推动了大运河(洛阳段)文化带建设的发展,受到了洛阳市主要领导的高度肯定。

近年来,我校隋唐大运河研究以河洛文化研究、洛阳学研究为基础,成果丰硕,已获批国家课题20余项,省部级课题60余项,发表论文300余篇,出版著作30余部。近期,围绕大运河研究在 《人民政协报》《河南日报》发表专题文章,充分发挥高校智库作用;撰写的《大运河洛阳段文化研究》《大运河洛阳段资料汇编》两部著作即将出版,努力讲好大运河文化带的河南故事、洛阳故事。

大运河文化论坛(洛阳)会场