24式太极拳与杨式太极拳老年练习者膝火节角度的比较及存在的运动风险研究

石华毕 廖翊德

摘要:文章对20名24式简化太极拳和28名传统杨式太极拳练习者的搂膝拗步膝关节角进行了分析,发现两种不同形式的太极拳左右膝关节角均存在差异,左膝关节角独立样本检验:P值为.0037,右膝关节独立样本检验:P值为.0000。结论:(1)简化太极拳与传统杨式太极拳在典型动作的膝关节角存在差异,虽然同处高架位,简化太极拳练习者的膝关节角度要低于传统杨式太极拳练习者;(2)膝关节的差异可能与简化太极拳因膝关节不适而初学者放弃练习有关联。(3)提示简化太极拳练习者可能相比传统杨式太极拳练习者存在一定的运动风险。

关键词:24式太极拳 杨式太极拳 膝关节角 架位 膝关节不适

中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:2096—1839(2018)3—0056—05

1引言

近些年来,有关练习太极拳“引发”的膝关节不适,引起了学者的关注。石磊在《淮安市中老年太极拳练习者膝关节疼痛的调查与分析》指出,现在研究证明太极拳对人体有多种康复保健功能,是人们尤其是中老年人理想的健身手段之一,然而在最近几年的太极拳研究中,有学者提出太极拳练习有导致膝关节痛的现象。邢宝忠针对关于练太极拳影响到膝关节疼痛或损伤,常有人议论,甚至有人下结论说,“练太极拳会导致膝盖严重受损”,还劝说别人不要继续练了。提出了科学练习太极拳的建议。甚至有人指出,练到第三年,膝关节出现了疼痛等不适症状,与在公园里练拳的人一交流,他们说:“这是你练拳下的功夫不到家,蹲得不够深,继续加强锻炼,膝关节自然就不疼了。”在被调查的大部分太极拳习练者在练习太极拳时动作姿势相对较低,特别是初学者,在练习者中有83.80%的人群认为膝关节疼痛与练拳的姿势高度有很大关系,有69.72%的人群认为膝关节疼痛与每次持续练拳时间的长短也有很大关系。可见,相关研究已经关注到膝关节的姿态问题以及练习的科学性问题。

正如学习太极拳的动机是多样的,膝关节的不适也是多发原因的。因膝盖痛(不适)已经放弃的太极拳初学者,我们无法再进行有效的测试或回访,练习者(包括放弃者)的膝关节角度也许存在问题,也许不存在问题。因此,本研究仅是从继续(或练习有一定时间)练习者的膝关节来揭示放弃练习太极拳的原因也许跟膝关节角有关联。这些练习者还在继续练习太极拳,他们的膝关节角度能反映下肢的负荷。从源头上看,简化二十四式太极拳是在杨式太极拳的基础上进行的创编,两者理应存在相似之处。经过长期坚持练习的简化太极拳和传统杨式太极拳者,已经养成了基本固定的架位。架位,简单理解就是身体的重心高度,太极拳运动中主要由下肢的“屈膝坐腿”动作来运转维系,“屈膝坐腿”必然是膝关节运动引起的。本文中的“架位”专指太极拳步型的弓步状态下屈腿膝关节形成的膝关节角对应的高、中、低或高、低姿态。

24式简化太极拳练习人群,经常有人因膝关节不适而放弃练习。另外,某些老年人又转而学习杨式太极拳。有人认为24式简化太极拳的练习伤膝盖,并认为24式简化太极拳是经改造的现代太極拳,健身效果不好。甚至于也有人认为24式太极拳是体操,不是太极拳。众所周知,24式太极拳是在全球范围内推广最为成功的,全球近几亿人在练习。传统杨式太极拳习练者反映膝关节不适的现象很少,这些也可能是太极拳辅导者的一面之词。

从外表上看各式太极拳主要的运动特点基本相同,其中“屈膝坐腿”是其共性的特征。分析24式简化太极拳与杨式太极拳老年练习者在太极拳典型的步型下肢膝关节是否存在差异。不适当膝关节角可能引发膝关节不适,也可能是导致太极拳初学者放弃学习的一个重要原因。引起膝关节不适的原因众多。本文仅是从生物力学的视角分析太极拳下肢典型的弓步动作做测量学的分析,不对太极拳其它下肢动作做分析。

2研究对象及测量方法

2.1研究对象

本研究从80名太极拳练习者(24式简化太极拳40名、传统杨式太极拳40名)选取练习年限>1年的20名简化太极拳练习者和28名传统杨式太极拳练习者进行膝关节角度分析。

2.2数据采集方法及采用软件

2.2.1观察法

通过观察法两种太极拳练习者的典型动作搂膝拗步动作的膝关节角进行拍摄。

2.2.2观测软件及统计软件关节角度分析软件:采用VISports版本1.01.14,APP生产商:2015 Interactive Froontiers,Inc.Plymouth,Michigan,USA。统计软件:采用IBM SPSS Statistics(version 20)

3关节运动范围与膝关节角度

3.1膝关角的解剖学解读

在任何一平面都可以测量一个关节的运动范围。粗略的测量用量角仪就可以完成,但更为精确的测量则要求运用诸如电子量角仪、x线片、立体摄影测量或运用骨针的摄影和摄像这些更加精确的方法。在胫股关节中,运动是发生在三个平面上的,但是在失状面的运动范围显然是最大的。这个平面膝完全伸展到完全屈曲的运动范围是0°到140°。

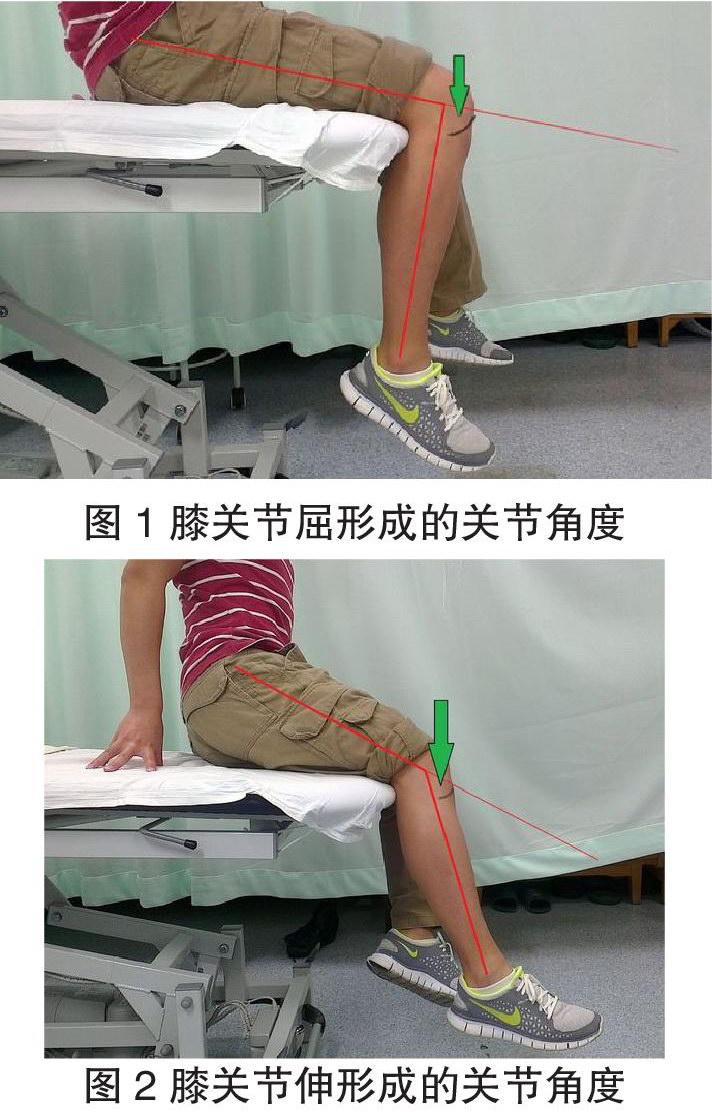

膝关节角度(反映膝关节屈伸的范围):粗略的测量方法是以脚外踝凸起、膝关节、股骨头上端凸起三个关节的中心为标记。膝关节屈伸形成的角度就是膝关节角。见图1、图2。

3.2有关太极拳研究中膝关节角的误读

关节运动范围与关节活动度(Range of motion,ROM)表述不同,但表达的意思一致。膝关节角度是一种口语化的表述,然而,我们发现有关太极拳下肢膝关节研究,描述太极拳下肢屈曲多采用“膝关节角度”一词。“膝关节角度”同时也被一些文献用来定性太极拳的架位(太极拳姿态的高低,通常分为高、中、低三种架位)。

太极拳架位是每个太极拳练习者必须面临的问题。太极拳架位的合理关乎科学练习太极拳以及避免运动损伤的大事。然而我们在实践中往往是凭自身的感觉来调整架位,即每个人凭自身的感觉(主要是膝关节)来确定自身的架位。

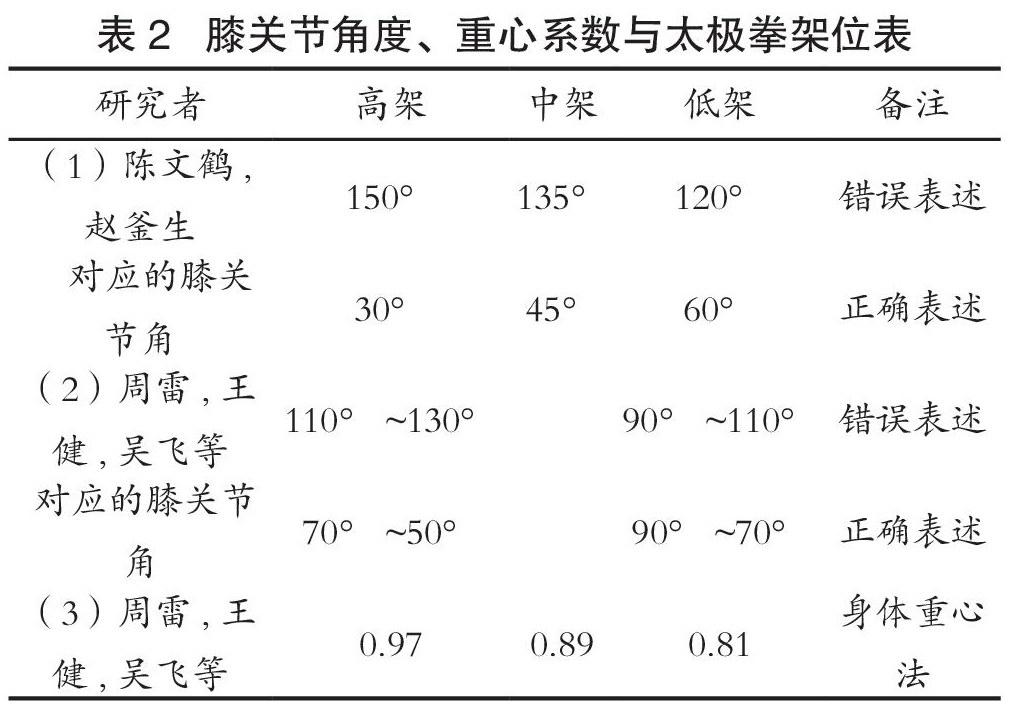

有学者在对24式简化太极拳研究中提出,简化太极拳架位关于太极拳所指的架位,即所提到太极拳的高势、低势和中势,一般也都可以用膝关节的角度来大致划分,陈文鹤教授在他的研究中将太极拳高架势时膝关节角度定义为150°,而低架势则定在120°,把专业太极拳运动员低架势的临界膝关节角度135°(中间值)确定为中架势膝关节角度。这种膝关节角度的划分也被认为是目前较为权威的太极拳架势高度的采用标准。传统太极拳的“中和平衡”能否成为现代太极拳的标准。高架:膝关节角度为110°~130°;低架:膝关节角度为90°~110°本研究规定的高、中、低身体架势以正常人体站立时重心为标准,然后分别乘以系数0.97、0.89和0.81作为高、中、低架势的重心高度。要求练习太极拳时重心起伏不能太大,尽量控制在规定的重心高度范围之内。

上述的文献存在这样一个问题,即用“膝关节角度”一词时,有的是将膝关节后(胭)作为了膝关节角度,这就是一种常识性错误。如,陈文鹤教授在他的研究中将太极拳高架势时膝关节角度定义为150°,而低架势则定在120°,把专业太极拳运动员低架势的临界膝关节角度135°(中间值)确定为中架势膝关节角度。在胫股关节中,运动是发生在三个平面上的,但是在失状面的运动范围显然是最大的。这个平面膝完全伸展到完全屈曲的运动范围是0°到140°。可见,将太极拳高架势膝关节角度定义为150°(相当于跪姿),人的生理特点是难以达到的。理论上膝关节角度可以达到180°,但此时,将是以报废膝关节为代价。

3.3膝关节角度与架位的对照表

有关太极拳膝关节角或架位的研究,主要是作为运动处方或运动干预假设的。表2有关研究者对典型的架位概括,本研究在备注栏进行了正确调整。提出的所谓架位标准是依据研究的需要构建的。通常来讲,太极拳的架位可以分为:低架:60°~90°(竞技太极拳);中架:45°~60°;高架:30°~45°(大众太极拳练习者);对于一个老年太极拳练习者而言,基本采用高架位练习。本研究不采用表2的重心法,实际重心法也可通过膝关节角来表述。

4研究结果

4.1不同太极拳练习者左膝关节角度的差异检验

在两个正态总体的方差相等和不等时,构造的检验统计量不同。由于我们未知两个正态总体的方差信息,必须首先通过F检验,SPSS系统采用方差一致性检验(Levens Test for Equaliw of Variance)来判断。如果F检验得出的相伴概率≤a,则认为两个总体的方差差异显著,表明方差缺乏齐同性或一致性,不符合T检验的条件,则需要用校正的T检验,即t检验来代替T检验。在分析判断T检验结果时选用方差非齐性或方差不一致性(Equality Variances not Assumed)行(第二行)给出的相伴概率P2;如果P>a,则认为两个总体方差之间差异不显著,在分析判断T检验结果时选用方差一致性或方差齐性(Equality Variances Assumed)(第一行)给出的相伴概率P1。

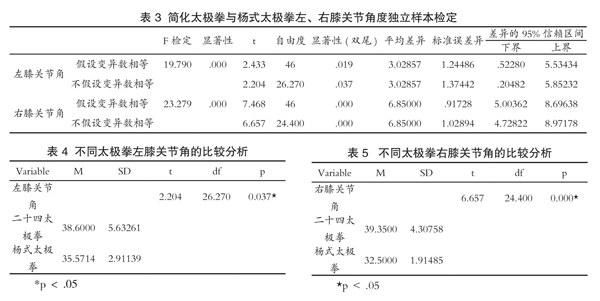

从表3可以看出,本检验左膝关节角F值为19.790,sig.为.000,故认为方差不一致,结果分析采用第二行的T值与sig.,同样,右膝关节角也采用第二行的T值和sig.。

本研究使用了独立样本T检验法对不同太极拳的左膝关节角是否存在显著统计差异进行了分析。表4表明,不同太极拳左膝关节角均值存在显著性差异。

t(26.270)=2.204,p<0.05。由于均差值(MD)=38.6-35.6=3,标准差集合值约为(5.63-4+2.91)/2=4.27.因此,d=3/4.27=0.70。根据科恩(Cohen,1988)的定义,0.2 4.2不同太极拳练习者右膝关节角度的差异检验 同上,对不同太极拳的左膝关节角本研究也采用了独立样本T检验法进行显著统计差异分析。表5表明,不同太极拳右膝关节角均值存在显著性差异。 t(24.400)=6.657,p<0.05。由于均差值(MD)=39.35-32.50=6.85,标准差集合值约为(4.31+1.91)/2=6.22.因此,d=6.85/6.22=1.10。根据科恩的定义,d>0.8,这是个效应“较大”(平均数差异约为0.8个标准差)效应尺度。 可以看出,不同太极拳的右膝关节角度均值24式简化太极拳与杨式太极拳练习者存在较大的差异。 5讨论与分析 5.1简化太极拳与传统杨式太极拳练习者架位差异分析 从表4可以看出:同样是高架的搂膝拗步,简化太极拳的平均数38.6000要高于传统杨式太极拳平均数35.5714,差值近3°。这说明长期练习简化太极拳者虽然是高架位,但平均膝关节角度要比传统杨式太极拳高近3°,膝关节角度的增加伴随着的是人体重心在降低。反映在“屈膝坐腿”,无疑增加了下肢的负担,特别是膝关节的负担。 在表5同样可以看出,同是高架的搂膝拗步,简化太极拳与传统杨式太极拳的膝关节角度平均数分别为,39.3500和32.5000,差值达到6.15°,差值在外在表现就是膝关节屈的程度,差值越大,膝关节角度增加,人体重心下降,屈腿的支撑力加大,可见两种太极拳中简化太极拳右脚的负荷更大。研究同时发现,两种太极拳的膝关节角度都存在右膝关节角度>左膝关节角度。这可能与人的惯用右侧身体有关,通常人基本是右侧身体肢体的力量>左侧身体肢体的力量。 5.2简化太极拳与传统杨式太极拳练习者架位差异与膝关节不适的关系 通过数理统计,简化太极拳和传统杨式太极拳练习者虽然均处于高架位,但简化太极拳的高架位左搂膝拗步和右搂膝拗步均数分别要高于传统杨式太极拳练习者3°和6°以上。 简化太极拳的学习者获得学习的途径要比传统杨式太极拳广泛,传统杨式太极拳的辅导者多为传承式,而简化太极拳已经属于大众化传播。 从学习的难度来讲,传统杨式太极拳的学习难度要大于简化太极拳,而从教学或学习的效率来看,后者则明显要比前者强。传统杨式太极拳注重内修,不太注重外形。 相比而言,由于简化太极拳是标准化后的太极拳,注重外形的标准动作,练习者一板一眼来刻意追求动作的标准是常态。传统杨式的教学带有传统的教学经验,而简化太极拳采用的是现代教学方法。有人认为,简化太极拳只能练个外形并不能获得内在的“真功夫”,此种说法存在片面。但从某种角度来看,传统的教学方法虽然教学效率不高,但对于老年学习者而言,循序渐进的练功方法以及对内在的追求可能是杨式太极拳的优势。膝关节的不适产生的原因复杂,对于膝关节角度或架位而言,简化太极拳的架位要低于傳统杨式太极拳,可能是导致初学者放弃学习简化太极拳的原因之一。 再则,从老年人的身体机能来讲,膝关节本是的老化病变与磨损更可能是膝关节不适的重要原因,练习简化太极拳可能仅是诱发不适或加重不适的原因之一。 6结语与建议 6.1结语 (1)简化太极拳与传统杨式太极拳在弓步屈腿膝关节角度存在差异。虽然同为高架位练习,简化太极拳与传统杨式太极拳膝关节角度均存在差异。左腿下关节角度差异中等,而右腿膝关节角度差异较大。 (2)简化太极拳的老年练习者架位要低于传统杨式太极拳练习者,架位可能诱发膝关节不适,从而导致初学者放弃太极拳的学习。 (3)二十四式简化太极拳的老年练习者相比传统杨式太极拳练习者存在的运动风险要高。 6.2建议 (1)适当提高简化太极拳的练习架位以减少运动不适而引发的各类运动风险。 (2)建立有效的老年太极拳架位练习指导手册,对练习者进行有效的架位评估。