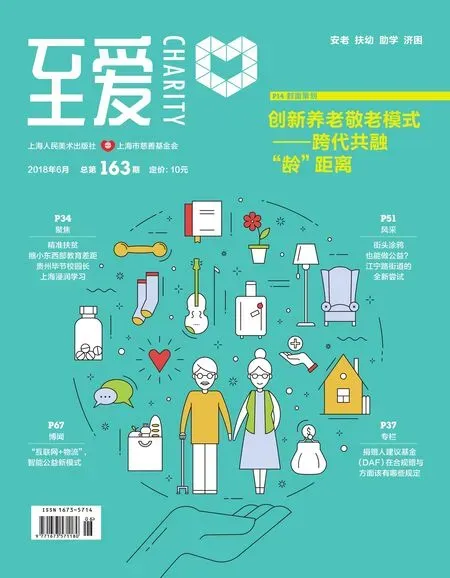

创新养老敬老模式—跨代共融“龄”距离

封面策划|豆子 徐以立

文|陈佳

香港大学社会工作及

社会行政学系博士候选人

人口老龄化已成为全球多个国家和地区(如日本、德国、意大利等)共同面对的社会变迁和挑战。我国人力资源和社会保障部指出中国也逐渐进入老龄化社会。如何正确而有效地赡养这些老人是每个家庭需要思考的问题。

党的十八届五中全会对人口老龄化作出重大战略性制度安排,提出要在“十三五”期间探索建立长期护理保险制度。这一项重大的民生举措直接反映出我国对于养老,尤其是对于失能、半失能老年人赡养和照料的重视。

然而,现阶段中国养老制度以及老年社会工作的状况并不理想。较低的养老金水平并不能满足很多老年人,尤其是农村老人的基本生活要求,更别说是在当下物价高企和看病贵的时代。更重要的是,与对老年人的经济支持相比,如何为老年人提供更多的情感支持,增加他们晚年的幸福感、力量和价值也应该成为社会工作者乃至整个社会关注的议题。

很多学者关注创新养老模式。为人熟知的“机构养老”“居家养老”“居家式社区养老”“以房养老”等多种方式在学界的探讨也此起彼伏。然而,如何跳脱出“在哪儿养老的问题”,如何在这些多样化的养老模式的基础上结合中国社会和家庭文化的特色探索出一种务实而有章可循的老年社会工作方法,却是值得社会工作者探讨的问题。

中国的老年社会工作离不开家庭,法律也明确规定了子女对于父母的赡养义务。中国有几千年的儒家孝道文化,渗透在大多数人的骨子里。所以即使政府对于老年人有再完善的保障计划,在养老过程中如果缺乏了家人,尤其子女的参与,老年人的晚年则依旧可能不会那么幸福。

不可回避的是,随着社会环境、经济及文化的转变,中国的家庭结构已开始从传统的几代同堂转变为父母与未婚子女组成的核心家庭。年轻人与老年人的接触日渐减少,缺乏相互了解的机会;中年人在为“上有老,下有小”的日子打拼的时候往往“先顾小、后顾老”,于是产生了空巢老人、留守老人、失独老人等日渐普遍而又引人担忧的群体。

所有情况都在显示一种趋势:老年人正逐渐与下一代及孙辈失去情感的连接,这些逼不得已的疏离甚至可能增加代际之间的矛盾。传统的子孙辈的情感支持和沟通是中国老年人晚年幸福感的重要来源,是他们继续肯定自身价值的前提条件。如果社工能够结合中国特色和传统文化增加代与代之间的交流,互相学习,甚至是互相服务,建立一个个无年龄障碍的共融社区,那么“在哪儿养老”就不再会成为一个问题。在一个跨代共融的社会中,老年人会有自身的价值认同,会有充足的社会支持和尊敬。而在此过程中,当年轻人不仅了解老人,也从其身上学到人生经验和智慧的时候,他们会更倾向于回赠以照顾和支持。

实际上,“跨代敬老”模式在德国已有初步的发展。其倡导者霍斯特·克伦巴赫以代际沟通为目标创办了名为“代际沟通”的社会企业。该机构的基本原则是力图使老人和孩子建立起长期的互动关系—互相了解和互帮互助,而不是任何一方的单方面形式的付出。“平等”“一对一”“事前准备与沟通”是关键词。

在我国香港,相似的“代际服务”模式也在被尝试和推崇。这种模式涉及跨龄或跨代人士的共同学习、互相扶持和一同合作。香港大学秀圃老年研究中心和香港仔坊会透过实证研究归纳出代际服务的成功要素,结合华人社会的文化背景和传统,发展出“代际互动最佳模式”。这些成功要素包括机构支援,让参加者更全面地认识另一年龄组群,配对策略,订立共同目标,推动跨龄合作,促进积极参与以及培育“跨龄之交”,核心在于长幼的合作。

“代际服务”的核心在于认识到这是一个两代或多代人共同成长的过程,是将老年人视为“照料负担”到“宝贵财富”的视角转换的过程,更是充分利用多代群体资源互帮互助的过程。

和德国及我国香港相比,我国内地的社会发展还不够成熟,未必有成熟的社会企业和社工机构来帮助实现这样的计划。但是本土化的实质含义在于充分利用和改良本土资源,比如社区居委会、老年服务机构、托老所、养老院等。

社区居委会拥有广泛的群众基础,有基于社区发展起来的邻里关系,它们可以成为“跨代共融”敬老养老模式的“储水箱”。老年服务机构有专业的社工,可以成为“跨代共融”模式开发和组织的“领航员”;托老所和养老院有最需要关心和照料的老人,成为“跨代共融”模式的最佳实验和学习基地。当然,要想实现跨代共融“龄”距离的社会,光靠社会工作者的努力还远远不够,这需要全社会的参与和支持。

当我们为年轻人着想时,往往会忽略了老人。然而当我们为老年人着想时,实际上,我们在为所有人的未来做准备。