媒体如何用社群布局手机发行渠道

胡瀚中

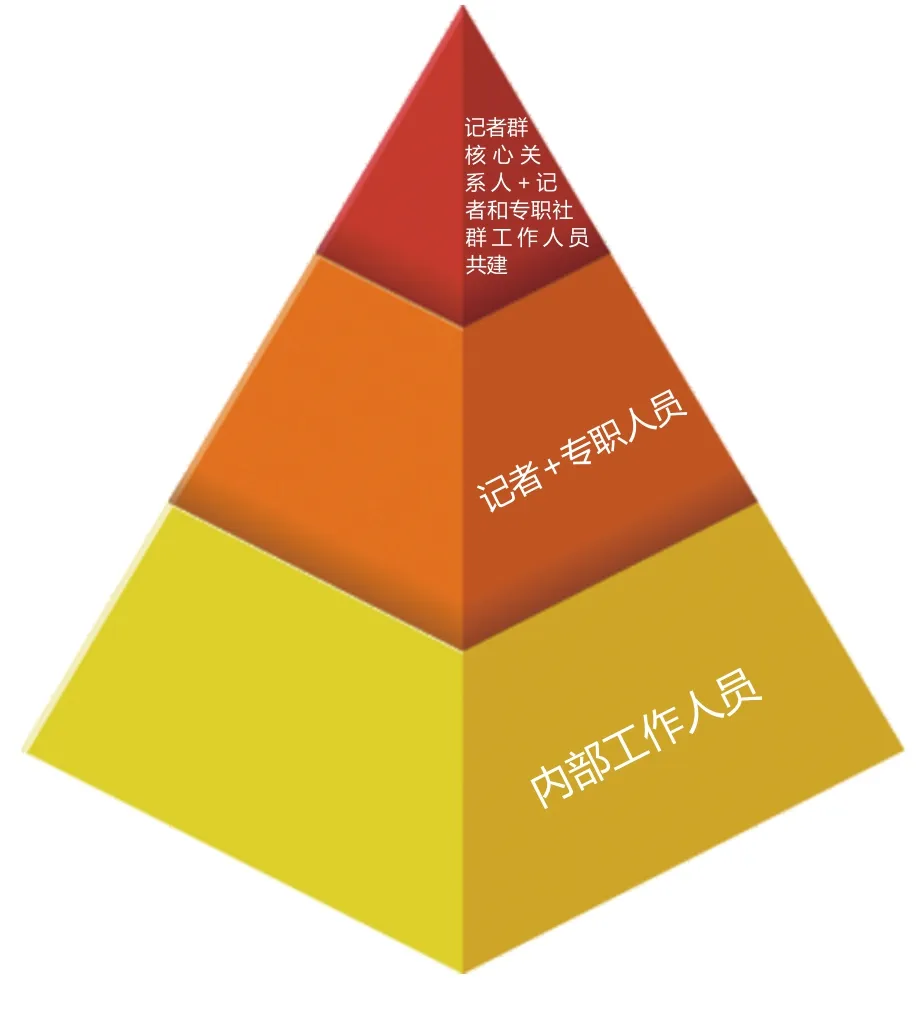

在《“微商式新媒体人”微在定位 伤在布局》中,笔者总结不同社群流派的操作办法,提出了三层塔式群的媒体社群构筑办法。即:第一层群为只有内部工作人员的工作群,用于策划指挥协调各个社群的协同工作;第二层群为以记者个人名字命名的记者+专职人员的工作群,如某电视台财经记者牛化腾工作群(如果有化名体系,可以用化名,比如说牛牛一百),群主由专业社群工作者担当;第三层群是由记者群中的核心关系人与记者和专职社群工作人员共建(需要有专业的激励机制与共建办法)。那么,为什么是三层塔型构建?为什么至少三层?今天,我们来解锁一下。

一、虚实相映:人只会和与自己有关系有关联的人有效社交

《王宗岳太极拳论》中讲道:“粘即是走,走即是粘”,说的是太极拳师与对手技击时,用巧劲来控制力的方向,化解对方力道的原理。

阿基米德说:给我一个支点,就能撬起整个地球。但是,这一切成立的前提条件是你至少有一个可以发力的有效接触点。

没有有效接触点,媒体做社群和胡乱加人的微商又有什么区别?

让新媒体人如同微商一般加人?

不存在的!不必要的!不可能的!

媒体有自己独特的有效接触点,其中,最有效、最高频的接触点就是记者。

如果微商加人是见号就加无差别骚扰,那记者加采访对象为好友,则更加合乎常情、顺理成章。如果预先加以说明,节目播出了,记者或者他的伙伴会把媒体新媒体部门制作的网络视频传给被采访者,那就不仅不是无效社交,而是一种能够黏住用户的后续服务。

这是一种虚实相映的沟通模式,来采访的是面对面见过的实实在在的人,后面的交流是基于互联网的更符合效率规律的互动。大家彼此加了微信以后,不必打电话,不必每次交流都花费用。大家再有事可以常联络,并且被采访对象也可以介绍自己有同样需求的朋友加记者为好友。互动将更紧密、更高效。

这种社交,是有关联的熟人之间的熟人社交。这种关系的维护是将记者个体的职务关系,以后面所要讲到的方式转化成为媒体可以存留的关系资源。

二、双狙人式的专业配合:社群专业人员与记者共建群

直接由记者来完成所有的工序是不恰当的。

记者很辛苦,不“佛系”(许多壁画的佛,都有好多双手好多张脸好多双眼,不止三头六臂),什么事都交给他们去完成,他们完成不了。社群的专业性很强,即使是优秀记者,他们也可能执行不了。应该的方式是记者作为关系的关键引进人,他们首先在工作当中,自然地加一道工序,加工作对象为好友,然后,社群团队建立以他为核心的工作群,群的主要维护人员是专业社群工作人员。这种方式也能解决许多媒体在内部架构上将传统业务部门和新媒体部门完全割离的弊端。

有些企业,采用的是完全使用主权归公司所有的手机、电话号码及微信号码的策略。但是,这样做的企业基本是规模低于200人的小微企业。这一策略,新闻单位并不能完全照搬。

同为记者,每个人的经济状况不一样,有的人用三星,有的人用苹果,有的人用vivo,有的人用小米。统一配发手机,无论哪一款,都可能不合适。同为记者,有人工作就是生活,有人会用两个电话号码将工作与生活区分开来。所以,正确的解锁方法是由记者自行决定使用什么号码为工作微信码,并将工作微信与该号码捆绑起来。专业社群工作人员采用单位有主权的可以回收的手机与电话号码,并绑定相应的工作微信。

媒体社群策略,最为恰当的办法就是混编,将社群与新闻工作模块化组合,使用记者自用号码绑定的微信号+专职人员公用号码绑定的微信号来执行社群工作。

这样,即使将来人员流动了,记者可以将自己的电话号码与该微信号解绑,将该号转让给接手的记者。群主也可以将新的接手人员加到群里并更改群名,媒体的公务关系不会因为人员流动而流失。

记者负责作为与目标对象见过面的实实在在的关系人,在某些关键场合出面,而服务工作或者群联动工作,则由社群专业人员执行。

三、不做排枪枪毙党:建了群乱发内容等于自杀

相当多的新媒体,之所以失败,就是因为他们在做传媒产品的搬运工。哪怕你的作品再好,有80%的作品能得韬奋新闻奖,你也不能就只是转转码就发出去。场景变了,一切就都变了。

电视栏目,尤其是收视率较高的电视栏目,一般都会综合化。那些内容的编排,是适合于电视播出的。但如果场景换成了社群。简单粗暴的转发就不恰当了。窝在沙发里随意看到的新闻,再在手机上被强制收看,就是扰民。

人们只会对自己认为有用的信息更宽容。针对被采访对象的与他相关的视频转发是一种延续服务,但是,如果要采用社群联播等手法来发布媒体产品,就要分场合、分目标对象、分时机。

其实,只要专职人员加了目标对象为好友,并且,将他们科学地归档做好标签。哪怕不通过群,而仅仅只是进行朋友圈的静默推广(根据标签分类发布),也能够在不扰民的情况下,大大提高传统媒体节目的影响力。

建群不易,活群更不易。建立社群,当然免不了群发,但是,但如果是群内发布或者个人对个人群发,就要有针对性。单纯的无差别群发,其实是不了解人性,结果也只能是让人删除你。结果可能是月初群里有1000人,月末就剩不到100人了。

如果一定要进行百群联播式的操作,文稿拆分开来后的群发效果会好于视频与音频。有预告的专题性的7天内周期的分享好于无预告乱转发。

社群工作是一件专业性非常强的工作。专业性的工作,就交由专门的工作人员去做。

由记者添加的好友,需要加为专职工作人员的工作用微信好友,需要通过一定话术,了解目标对象的消费能力与家庭财产支配权,或者其他方面的重要数据,并与技术人员一起进行归档。群规需要预先设计,日常需要管理维护。每晚的活动,需要预报与主持。其难度往往高于做一档栏目。

在内容策划方面,最重要的是对已有产品进行重构,使其适合于社群传播。并且,如果已经建立了与目标对象之间的微信互动通道,在其他圈层的群的吸粉手段完善之后,完全可以将社群联播工作栏目化。

如果被采访对象是某些方面的专家,并且媒体的影响范围是一批有着同类需求的人,比方说:新型农民。他对于提高其生产效益的事,哪怕是付费,也是极活跃、极愿意参与的。

那么,只要你的运作模式建立恰当,只要你后面的商业模式设计得当,你完全可以让被采访对象以语音分享或者视频分享的方式来为你的受众群作分享。社群将有可能成长成为电视人办的脱离电视而存在的,只在互联网上播出的视频分享平台。他所输出的是电视上所无法透彻地传递的价值,更细、更直接、更容易产生交易。

而在这种常态化的分享当中,后面要提到的商务运营人员,可以在价值分享的时候,做种草动作。将某种需求潜移默化地植入到粉丝头脑中。在现在这样的信息丰饶甚至过量的世界里,人们一方面不能完全拒绝广告,另一方面,也不会单纯地反感广告宣传,只要广告是对人们的生活有用的信息,人们不会反感,反而会认为这是一种新形式的服务。这种以微信群为主要阵地的带有一定商务目的的分享,只要传递的是有价值的信息,人们不会屏蔽。

四、以人为中心,而不是以媒体产品为中心

传统媒体在新的互联网世界不适应,首先是因为思想理念不适应。变专业思维为用户思维,变权威思维为服务思维,才是社群工作可能成功的核心重点。

社群执行的事实上是用户关系维护的职能。如果你的观众只是被你当成是你发布的对象,如果你根本没有当他们是你的用户,所有一切的基础也将不成立。

社群是感性的,要更多地以人为中心,比如:某某行业的专家来分享,而不仅仅只是传输其观点,观点是死的,人是活的,而社群面对的是活人。

媒体三层群的角色

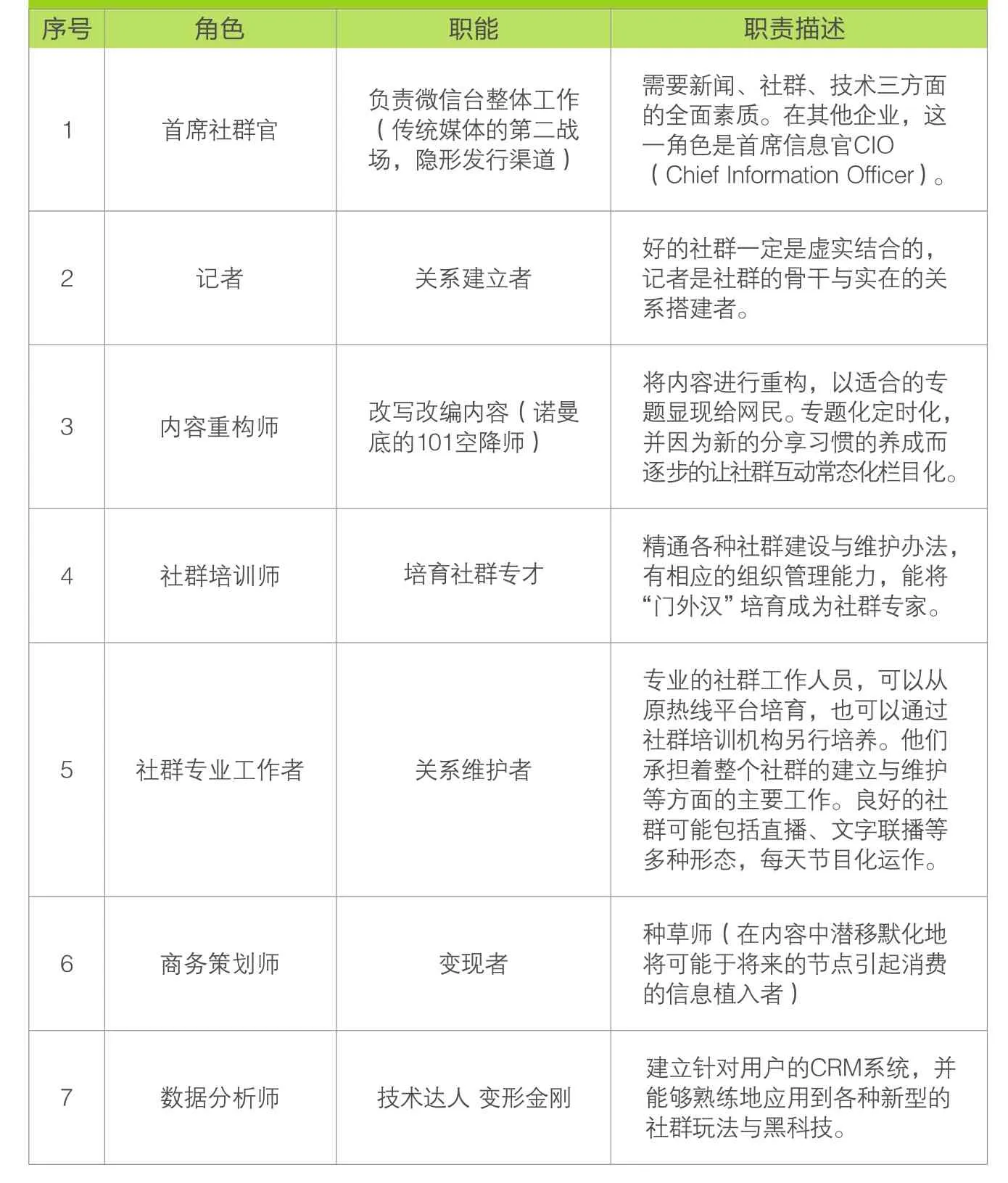

五、社群工作的角色分配

笔者的一位老师,有在半年内就让手下的微信推广团队从30人成长为500人的实例。其实,媒体完全可以通过三层群的构造策略,建立起新的基于手机的第二发行渠道。这一渠道搭建成功,传媒的运营也将发生改变。时代不同了,媒体也将需要他的首席信息官。

六、建立有效的二传三传机制,才能建立有效的社交圈层

社群建设的一层群二层群,建立起来是容易的。照猫画虎,很快就能建立起来。难的是从第三层群开始的,与媒体外的目标关系人共建的群。这事儿,说难难,说不难,也不难。上下同欲者胜。

如果一个传媒与他的采访对象、服务对象,没有恰当的共同点,那就谈不上什么社群了。但是,专业性的节目总会有其粉丝群体,比如,你可以做一档《寻医问药》的节目,虽然影响力赶不上《养生堂》,但一定会有人喜欢你的节目,而节目就有可能演变成为一款媒体产品。如果你能够为观众建立与专家之间的联络,就会有粉丝。群有可能还能成为病友之间沟通、病友与专家之间沟通的桥梁。当然,这一切不可能凭空而降,只能是通过社群工作人员与栏目配合才可能实现。

如果你是从事农业的,如果能够以直播等方式让潜在的城市消费者看到某些农产品的生产加工过程,并且你可以为某些合作社做一定的担保或者背书,这样一款可能不在电视上播出的定期的直播分享,就有可能被一批城市群体关注。在某些大城市,一个社区就有上千户家庭,采用恰当的分销模式,你就有可能实现社群电商。

难只在于其专业性强。而专业性的问题,通过专家团队的指导,通过培训以及模式输出,是可以实现的。理念建立了,专业上的问题,总会有人可以为您好好解决。

七、在变化了的场景下,建立新的适合于手机党的发行渠道

时代在变。过去,人们在一起边吃饭边用收音机听广播,这是一个场景;后来,除了晨练的老年人,买收音机的越来越少了;再后来,随着汽车的普及,各种交通音乐台又找到了新的生存空间。

时代在变,越来越多的人成为手机党,于是,也就有越来越多的各路专家,提出手机台的解决方案,而市场占有率越来越大、应用越来越广泛的微信,则成为一种新的形态,也可以形成新的解决方案。

以前,有影子武士来开辟正面战场之外的第二战场,那么,以微信为主战场的社群,运营得当,也许也能成为第二发行渠道。让我们共同期待。