民国文学史著作中的“李杜优劣论”

——以曾毅《中国文学史》中“李杜优劣论”为中心

罗 晨

“李杜优劣论”是中国文学史上的著名公案。“李杜文章在,光焰万丈长。不知群儿愚,那用故谤伤。蚍蜉撼大树,可笑不自量。”(《调张籍》)韩愈此诗嘲讽妄论李杜优劣之人,可见早在唐代便开始了对李杜创作优劣的比较,而在韩愈之前影响最大的当属元稹《唐检校工部员外郎杜君墓系铭》和白居易《与元九书》中的论述。元、白二人崇杜抑李之论正式开启了中国文学批评史上的著名公案,由于他们在文学史上的重要地位,其论影响甚广。谢思炜先生更指出韩愈《调张籍》中讽刺的“群儿”,所指正是元稹与白居易。在元、白与韩愈的论争之后的千余年中,李杜优劣论始终为批评家们津津乐道。葛景春先生曾经指出:“历代读者由于受当时社会风气、政治观点、审美思潮及读者个人审美趣味、文化修养等因素的影响,对李杜有不同的评价。正是不同时代的读者对李杜的不同理解和误解,才使得人们不断地创造着、生发着对他们作品意义的新的阐释。李杜诗歌正是在读者这种不断理解和误解的过程中,其作品意义在不断地产生‘层累’式的迭加。正是在这种意义上他们的作品才在一代代读者的心中得到了永生。”

近有莫道才、张超《走出李杜优劣论的怪圈——李杜优劣之争研究评述》一文提出:“李杜研究不应该在前人优劣比较的固有思维中选边站,而是应该思考文学史现象和潜藏在背后的文学史意义。”既然论及“文学史意义”,那么文学史家们在自己的文学史著作中如何书写“李杜优劣论”?虽然学界对“李杜优劣论”一直颇为关注,但相较于唐、宋、金、元、明、清,学界对近世以来民国时期“李杜优劣论”的发展关注尚显不足。诞生于此时期特殊政治、经济、文化环境的作用下的文学史——一种具有历史品格的批评文体——会对李杜优劣论有怎样的“历史”的“批评”?其中哪些观点影响了后来者的认知与书写?

一、传统李杜优劣论的继承

李杜是中国文学史的巅峰,必然进入文学史书写,民国出版的绝大多数文学史均对二人之创作开辟专论。李杜诗篇既备受瞩目如此,“李杜优劣论”这一同时囊括两位文学巨人的公案,文学史家当然不能视而不见。元、白与韩愈之论争在此时期的文学史著作中被反复提及,可见其作为李杜优劣论之“元批评”的价值。从整体而言,对于这场论争,多数文学史家选择了支持韩愈,李杜并尊,而具体论述上,略有差异。

有直接驳斥元稹之论,尊李杜同为“诗圣”者。葛遵礼《中国文学史》云:“元稹作杜甫碑文谓‘李不能窥杜之藩篱,况其堂奥。’殊非平论。盖二大诗圣,无可轩轾也。”

有直引韩愈《调张籍》,反对元稹者。曾毅《中国文学史》云:“稹尝论李杜优劣,谓李不能窥杜之藩篱,而韩愈斥之曰:不知群儿愚,那用故谤伤。李杜诗家之两极,洵不许群儿之容喙矣。”吴梅《中国文学史(自唐迄清)》因袭之,并曰:“两家旗鼓,诚无容群儿也。”

有引唐以后批评家之论以佐证者。李维《诗史》云:“元稹撰《草堂墓志铭》,尊杜而抑李,宋子京《唐书杜甫赞》,秦少游作进论,皆本稹说,惟韩退之力诋其非,因为诗曰:‘李杜文章在,光焰万丈长,不知群儿愚,那用故谤伤,蚍蜉撼大树,可笑不自量。’王世贞曰:‘太白以气为主,以自然为宗,以俊逸高畅为贵,子美以意为主,以独造为宗,以奇拔沉雄为贵,咏之使人飘扬欲仙者,太白也,使人慷慨激烈唏嘘欲绝者,子美也。’其言尚属中论。”李维不满足于指摘“群儿愚”,更借王世贞之论道出李杜两家风格独具,各擅胜场。

有将李白、元稹一同驳斥者。李白有《戏赠杜甫》一首,诗曰:“饭颗山头逢杜甫,顶戴笠子日卓午。借问别来太瘦生,总为从前作诗苦。”后世多认为此乃李白对杜甫之嘲讽。凌独见《国语文学史纲》云:“据李白说:李白的诗,比杜甫好;据元稹评,杜甫的诗,比李白好,实在都不是公道话,我以为各有各的长处,太白以气为主,自然为宗,以俊逸高畅为贵;子美以意为主,独造为宗,以奇拔沉雄为贵,韩愈曾做过一首议元稹不配评李杜的诗,诗曰:‘李杜文章在,光焰万丈长;不知群儿愚,那用故谤伤;蚍蜉撼大树,可笑不自量。’”凌独见所谓“我以为”,实乃因袭王世贞之论,但其直言李白之偏颇,有胆有识。相较于凌独见,周群玉则努力为李白回护。周群玉《白话文学史大纲》云:“李白说他自己的诗比杜甫好,元稹说李诗不及杜诗。这两种高调,都不公平。——自己比人好的心思,什么人总是有的。李白说这样的话,我们不便去驳他;但是元稹处于第三者的地位,说这种话,似乎很不配,所以韩愈故意做一首诗来晓他,诗说:李杜文章在,光焰万丈长;不知群儿愚,那用故谤伤?蚍蜉撼大树,可笑不自量!大概李杜的诗,各有所长:李白的七绝,杜甫的七律,都能独步古今,我们也不必仔细讲来,只读者自己领悟罢了。”周群玉在李杜之诗优劣的态度上,是公允的,但其在面对李白与元稹之论的态度上,却显然有失公允了。作为批评者,不问其论对不对,却责其人配不配,谬矣。若元稹不配置喙,周群玉本人又将自己置于何地?

二、曾毅《中国文学史》中的李杜优劣论及其影响

争论千年的公案随着讨论的积累与深入,在新的时代背景、新的文学思潮与新的批评文体(文学史)的共同作用下,文学史家从传统李杜优劣论中抽离出来,新的时代意见逐渐浮出水面。1915年9月,曾毅所著《中国文学史》由泰东书局正式出版,其中关于李杜优劣论的论述成为民国时期众多中国文学史著作中,传播最广、影响最深的具有典范意义的意见。

同时,赵景深《中国文学小史》(1928年光华书局版)、龚启昌《中国文学史读本》(1936年乐华图书公司版)皆在因袭的同时指明此论出于曾毅,而刘麟生《中国文学史》(1932年世界书局版)在讨论李杜优劣论时,亦建议参看曾毅《中国文学史》,可见刘麟生认为曾毅此论在当时具有典范意义。因此,由以上材料,大略可以得出此论出于曾毅之手的结论。退一步说,即使此论并非曾毅原创,然而中国的文学史家皆从曾毅之著作中得见此论,并在讨论李杜优劣论时纷纷引用,曾毅之功亦绝不可没。

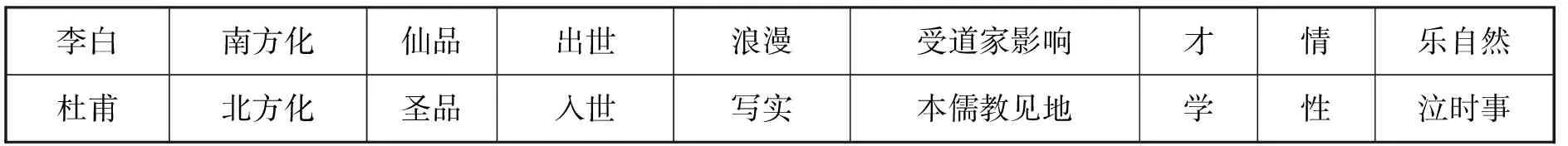

尽管出于赵景深之口,但曾毅之论显然合乎此理。事实上,曾毅将李杜之“优劣论”转化成为李杜之“比较论”,是赵景深所述宏观之理的具体化。为方便读者直观准确地接受曾毅的李杜比较论,赵景深制作了下表:

李白南方化仙品出世浪漫受道家影响才情乐自然杜甫北方化圣品入世写实本儒教见地学性泣时事

赵景深除了将曾毅原著中“理想”与“实际”,改为“浪漫”与“写实”外,其余皆为曾毅原文原意。“理想”与“浪漫”,“实际”与“写实”在此语境中并无实质差异。因此,赵景深此表基本可以看作是对曾毅的忠实继承。

曾毅此论贵在全面,几乎穷极所有可能之视角审视李杜之异,其列举的八种特质大略可分为四类。

二为性格特质及其对诗歌内容的影响。曾毅从二人迥异之性格入手,比较李杜之异。李白是“豪于情”的,所以才能作诗不为法缚,任“才”使性,“斗酒百篇,有挥洒自如之概”;杜甫却是“笃于性”的,“读书破万卷”为杜诗“无一字无来处”的雄厚学力、“沉郁顿挫”的艺术特质奠定了基础。二人的性格又作用于他们的诗歌内容。“仰天大笑出门去”(《南陵别儿童入京》)的李白是向上看的,所以“黄河之水天上来”(《将进酒》)、“蜀道之难难于上青天”(《蜀道难》)、“半壁见海日,空中闻天鸡”(《梦游天姥吟留别》)。仰头看到的往往是自然宇宙,海阔天空。杜甫虽然也曾有过“裘马颇清狂”(《壮游》)的岁月,但流离困苦的生活改变了他的性情,低头长吟,“白水暮东流,青山犹哭声”(《新安吏》),“四郊未宁静,垂老不得安。子孙阵亡尽,焉用身独完?”(《垂老别》)百姓之惨状,时事之艰难,在“朱门酒肉臭,路有冻死骨”(《咏怀五百字》)的反衬中更加刺痛心扉。性格有天生的因素,但亦有后天社会境况与自身遭遇的作用。性格本身不涉价值评判,无高下之分,而李杜二人分别将性格特质之于诗歌创作之影响推至极致,成就“乐自然”与“泣时事”诗歌类型之典范,自然难分伯仲。

四为地域文化及其对诗歌派别形成的影响。据于地域文学与文化风格,比较诗人诗作之个性,尤其前无古人地用于李杜之比较,故影响颇大。曾毅仅说:“李受南方感化,杜受北方感化。”并未详细论述,而此论既与有着传统积淀的“诗仙”“诗圣”,“道家”“儒家”评价不同,又与“浪漫”“写实”这类在当时文学主潮中不断深化的阐释不同,在具体阐释上既无传统积淀,又乏时人用心,虽然李白、杜甫生长于南北之境,文风亦不相类,但基于地域文化的李杜比较,虽然新奇,却显然存在着阐释乏力的隐忧。

胡小石对以地域之南北及思想之儒道分辨李杜提出了批评,我们不妨分别加以检视。

其次,关于以李杜思想与其诗风之关系,曾毅等文学史家出于“比较”的视角,看重二诗人思想之“异”,加之杜甫之儒家品格与李白之道家特质皆为历代学者所肯定。胡小石能异中见同,是难能可贵的见解。文学家或思想家思想背景的复杂多样却是普遍存在的。正如胡小石所说李杜具有“决不易受时代及环境的影响”的品质。因此,胡氏此论虽不能完全反驳李杜分属道家与儒家的论断,但亦独具价值,对李杜思想的深入探索提供了一种可能,可备一说。

不论是对曾毅李杜“比较论”的因袭、阐释,还是批驳,都为此论影响的扩大与深化推波助澜,在众多文学史家的共同作用下,成就了二十世纪前期文学史著作中最具典范意义的李杜优劣论。

三、其他文学史中的李杜优劣论

李杜之优劣,自古争论不休,民国时期的多数文学史著作对此公案兴趣不减。除了曾毅《中国文学史》中的李杜“比较论”外,顾实、胡适、郑宾于、郭绍虞、苏雪林、陈子展等文学史家对李杜优劣论的探讨亦颇具识见。

(一)胡适——内容价值论

胡适的《白话文学史》在许多方面都独具手眼,在李杜优劣论上亦复如是。胡适《白话文学史》是民国时期少见的、旗帜鲜明的崇杜抑李的文学史著作。

胡适此论可分两点来看:首先,以内容为标准难以判断艺术创作之优劣。中国文学史上所谓“写实”之作,自古有之,若写实者皆优于其他题材的诗歌,则优于李白者有何止千万,而这显然绝非事实。胡适《白话文学史》实有观念先行之弊。其次,从此段论述中可见,相较于从形式上立论,胡适显然更看重内容上的立论。然而,在同一部《白话文学史》中,亦存在形式优先内容之论,如论杜诗,重绝句而轻律诗,甚至将律诗完全否定,即是一例。可见胡适论述之中时有观念矛盾冲突之论,实为观念尚未成熟之表现。因此,胡适的李杜优劣论很难得到文学史家的广泛认同。

(二)顾实——审美批评论

出版于1933年的刘麟生《中国诗词概论》在论及李杜优劣论时,建议读者参看曾毅《中国文学史》、顾实《中国文学史大纲》和胡小石《中国文学史》。上文论述已涉及曾毅《中国文学史》与胡小石《中国文学史》,而顾实的《中国文学史大纲》在李杜优劣论上有何建树?

(三)郑宾于、郭绍虞——复古与开新之辨

(四)苏雪林、陈子展——“造境”与“写境”之辨

四、结语

李杜优劣论自唐至今,从未间断。民国时期的文学史著作对李杜优劣论的书写,有因袭者,亦有创造者;有浅薄者,亦有深刻者;有失败者,亦有成功者;有昙花一现者亦有典范之论者。“李杜优劣论”并不是“怪圈”, 而是经过历史淘洗文学史与批评史的“金”议题。文人诗客借褒贬李杜优劣来伸张自己的文学主张,学者批评家借评议“李杜优劣论”来洞察历代的文学思潮。李杜优劣之争,会持续下去,而民国时期的中国文学史著作如同标本盒,将此时期的种种优劣比较留存了下来。

注释

:①谢思炜:《李杜优劣论争的背后》,《北京大学学报(哲学社会科学版》2009年第2期,第22-26页。

②葛景春:《不是幡动,是心动——试用接受美学的观点重新阐述李杜优劣论》,《河南社会科学》2000年第1期,第46-49页。

③莫道才、张超:《走出李杜优劣论的怪圈——李杜优劣之争研究评述》,《杜甫研究学刊》2016年第3期,第58页。

④葛遵礼:《中国文学史》,上海会文堂新记书局1920年版,第60页。

⑥吴梅:《中国文学史(自唐迄清)》,林传甲、朱希祖、吴梅著,陈平原辑:《早期北大文学史讲义三种》,北京大学出版社2005年版,第427页。

⑦李维:《诗史(卷下)》,北平石棱精舍1928年版,第28-29页。

⑧凌独见:《国语文学史纲·自序》,杭州寿安坊1922年版,第95页。

⑨周群玉:《白话文学史大纲》,上海群学社1928年版,第69页。