参与式网络传播与个体赋权:基于不同社会经济地位网民的考察

邓 倩

一、引言

互联网深刻影响着人们日常社会生活的变迁,传播与权力关系显现出逐步向日常生活转向的趋势。强调以“人的发展”为目标的广泛的社会参与,去组织化、去中心化已成为社会发展的常态。曼纽尔·卡斯特尔斯(Manuel Castells,2001)认为,网络传播空间权力变化的核心围绕“分权”展开。对社会个体而言,分权表现为网络化的个人主义成为社交的新模式,建立在个人生活方式之上的个人自治成为更多人的愿望。[1]自20世纪70年代赋权理论引入传播学领域以来,围绕赋权的传播实践与研究成为传播学的一项重要议题,学者们多基于针对女性、少数族裔、社会中下阶层等相对弱势群体的参与式传播发展项目展开研究。伴随网络传播的繁荣,互联网技术本身及其传播形态所带有的赋权特质日益彰显,逐渐吸引了赋权实践者与研究者的注意力。

国外学界近年出现了一系列关于互联网与赋权的实证研究成果,大多穿插于身份认同、社会工作、数字鸿沟等研究主题。[2-4]这类研究将重心安放在考察互联网对某一特定弱势群体的赋权过程与结果的影响上,基于个案探寻某一特定群体是怎样运用互联网实现赋权的。它们继承了传统赋权理论的核心理念,综合运用了多样化研究方法,为后续研究提供了借鉴。近年,互联网传播赋权研究及实践行动在中国社会现实情境中也逐步拓展与深化。然而,国内已有研究于互联网与赋权关系时有论及,但宽泛的应然式讨论居多。仅有少数实证研究将网络传播实践纳入赋权理论或其分析框架之中考察,以“蚁族”、稀有血型群体、农民工的赋权实践为切入点,分析其生存现状及网络传播对赋权的可能影响,对中国特有情景下技术、制度和人三者间的互动关系进行了深入剖析。[5-7]面向互联网时代,探析各类群体如何借助互联网重组或建立社会关系网络以形成社会支持体系、如何通过线上和线下的社会参与形塑社会归属感等一系列与传播赋权相关的议题,具有深远的学术意义。

传播学领域的赋权研究隶属于发展传播学范畴,致力于传播与人、社会发展的关系探讨。20世纪70年代以来,面对发展中国家发展传播理论与实践的困境,参与式发展在现代化范式遭遇诸多批判之后逐渐成为发展传播学的主流理论取向。参与式范式将发展视为一个多元和辩证的过程,强调公众在发展过程中的充分参与。同时,突出传播在发展过程中的作用,认为建立在公众参与、共享和对话基础上的传播能诱发社会内部的发展动力。在中国社会转型期和互联网时代的双重宏观背景下,开放、互动与共享的互联网极大地丰富了参与式传播体验,也成为社会公众利益表达并寻求发展的重要平台。在参与式发展理论视阈下,本研究将中国网民个体的赋权实践视为一个渐进式的过程,以参与式网络传播为途径,个体赋权为结果。借助实证数据呈现不同社会经济地位网民个体赋权状态及差异,洞悉不同社会经济地位网民的参与式网络传播行为与个体赋权间的互动关系。

二、文献综述与研究问题

(一)个体赋权的内涵和层次:自我、人际与社会参与

赋权思想始于受压迫民族或群体意识的觉醒,植根于20世纪50年代的社会工作学以及70年代兴起的西方社会自助运动。赋权是一个宽泛、复杂且多层次的概念体系,于不同学科领域,其内涵和适用层面均有所差异。检视西方诸位学者的赋权界定,他们大致从个体心理和社会关系两个维度来认识赋权,将赋权分为动机性概念和关系性概念。[8]通过对不同学科既有赋权定义的系统爬梳,笔者认为赋权既是社会个体为改变自身生存发展困境的心理“赋能”,是一种作为过程的结果而呈现的被赋能状态,也是一个动态的社会资源或权力共享过程。赋权是一种能力赋予,也是一种关系赋予,是个体与社会、心理与行为的双向互动,是试图调整和改善权能缺失现状的多样化实践行动。赋权的价值存在于力图改变失能或失权现状的动力之中,它引导个人、群体或社区抱持乐观的态度,积极参与社会并用实际行动来改变自身的不利处境,提升自身的能力和权力,从而使整个社会权力结构更趋合理、平衡。

参与式行为是赋权实践的核心,赋权不仅表现为从无权到有权、从少权到多权的线性变化,也是一个跨层次、立体化进程。赋权行为涉及多个层次,朱利安·莱帕波特、齐默曼等将赋权过程和结果分为个体、组织和社区三个层面。个体层面指在特定条件下获得控制权以及动员社会资源的技能,组织层面指组织关系网络的发展、组织的成长以及政策均衡等,社区层面指组织联盟、社区资源发展等多元化趋向,其中个体层面的心理赋权(Psychological Empowerment)是基础目标。[9]帕森斯从个人、人际、社区三个层面来解读赋权:个人层面主要涉及个人自尊和自信的增长,赋权是重新唤起边缘人群对自身能力的自信和重建自尊的过程;人际层面体现为大胆说出自己的观点,拥有批判性思考的能力;社区层面赋权意味着在社区的公共事务和政治决策过程中扮演积极的角色。[10]结合已有研究和具体研究实际,本研究着力于探讨网民个体的赋权,将个体赋权区分为三个层次来考量,即自我、人际和社会参与。

心理赋权与自我效能理论有深厚的理论渊源。自我效能感是由个人认知形成的对自我实施某一行为能力的主观推测和评估,其受到直接经验、替代经验、言语劝说和意识唤醒等因素的影响。[11]心理赋权则是人们通过在知识、能力和适应性等方面所具备的自我效能信念,来改变他们能够施加影响的某些生存与发展的现状。齐默曼认为心理赋权包括个人关于自身能力的效能信念、施加控制的欲望以及对社会政治环境的理解,指出心理赋权包括个人内心要素(Intrapersonal component)、相互作用要素(interactional component)和行为要素(behavioral component)。[12]人际层次赋权强调社会个体对周围社会交往环境的理解,涉及网民个体与他人交际的态度和能力。社会参与的核心指向是社会个体自愿对公共生活的关注和参与。笔者认为个体赋权社会参与层次表现为网民个体作为社会成员实施相关社会参与行为,应当涵盖公共议题信息的获取与分享,针对公共议题自愿、公开地表达观点,参加各类社会组织及其活动等内容。

本研究试图衡量网民个体自我、人际和社会参与三个层次的赋权程度以呈现其赋权现状。参与式发展理念认为要谋求发展首先应认识到不同对象之间的差异性,社会学研究显示社会资源的分布呈现出较明显的阶层分化现象。要深入探讨互联网传播对中国社会网民个体赋权的影响,不能忽视社会结构性因素,必须注意到不同社会阶层网民互联网使用与个体赋权的各自形态。本研究并未将网民视为统一的整体,而选择导入社会阶层这一研究维度,着眼于展示不同社会经济地位网民个体赋权的形态差异。

研究问题1:网民个体自我、人际和社会参与三个层次的赋权状况如何?是否因网民社会经济地位的不同而存在显著差异?

(二)互联网使用对个体赋权的影响

赋权是一个互动的社会进程,伴随着信息沟通活动,与人类基本的传播行为关系紧密。传播学者罗杰斯指出:“对话是赋权过程的基础构成,社会个体通过彼此间的对话来获取信念,促进相互认同感、社会变革力量感的形成。”[13]网络传播技术在全球范围广泛普及,信息与知识的再分配意味着社会权力资源的重新分配。在互联网时代,个体赋权过程内化于参与式网络传播实践之中,参与式网络传播行为与个体赋权的关系日益密切。参与式网络传播的“参与”实质上是强调来自社会各个阶层的网民个体积极加入互联网接入、使用、内容生产等网络传播实践之中,鼓励其在媒介化社会的公共空间中表达,聚焦传播参与者和外部社会力量的双向互动。参与式网络传播行为对社会个体赋权到底有何影响?互联网逐渐彰显的赋权效应引发了学者高度兴趣,研究者们从不同切入点提出各自的思考,形成了两派略显差异的观点。

大多数学者正面肯定互联网所具有的传播特质促进了个体赋权。有学者围绕低收入家庭、性少数群体、非裔女性三个个案解析边缘人群如何借助互联网表达自我身份并重组或建立自身新的社会关系网络以形成社会支持体系。[2]有研究解析了互联网价值期望、对互联网的态度、互联网使用行为类型等自变量对职业女性心理赋权的可能影响。研究发现对互联网价值的认同、使用互联网的积极态度、较多使用电子邮件是加强职业女性心理赋权的重要因素。[14]还有研究通过对798位互联网使用者的电话问卷调查,发现了使用者的网络内容满意度、线下公民参与的态度和行为均对其心理赋权有正向强化效应。[15]另有一部分学者对互联网的赋权价值持保守甚至质疑态度,他们认为互联网传播分享了传播权力,但并不能促进个体赋权,且可能对某些特定对象减权。如有研究以互联网养老金信息为切入点,揭示了虽然互联网用户感觉到被赋予了权力,但互联网平台上用户信息需求和相关信息提供者之间的鸿沟依然存在。由于知识沟的存在,互联网赋权无法成为全民的有效赋权,并可能导致有限阶层的赋权和权能滥用等新问题。[16]

本研究致力于网民个体参与式网络传播行为与个体赋权间的互动关系,首先试图探寻互联网使用行为对网民个体权能的影响。互联网使用与依赖是互联网传播技术发挥其社会工具性价值的基础,互联网使用强度和依赖程度是评价网络传播参与度的基础性指标。心理学认为个体的媒介使用来源于某一内在动机,个体内在需求与动机是开展参与式网络传播行为的最本源动力。由此推论,网民个体出于内在需求与动机对使用类型进行自由的选择,其互联网使用行为会反映出可能对传播赋权产生不同影响的使用偏好。同时,认知行为研究提出社会个体在接触某一信息时常常表现出富有差异的认知和处理行为特征。网民个体面对互联网信息的不同认知和处理策略可能会对其赋权状况带来不同影响。基于既有研究,笔者关注网民个体互联网使用行为的强度、依赖度、偏好与互联网信息处理方式四个要素,并提出如下研究问题:

研究问题2-1:网民个体互联网使用强度和依赖度,是否对其自我、人际和社会参与三个层次的赋权状况有显著影响?若存在影响,影响方向是正向抑或负向?

研究问题2-2:网民个体不同类型的互联网使用偏好与信息处理方式,是否对其自我、人际和社会参与三个层次的赋权状况有显著影响?若存在影响,这种影响是否因类型不同而存在差异?

(三)网络内容生产行为对个体赋权的影响

Web2.0凭借开放性和交互性将不同个体、组织聚集并进行分享协作,使信息传播更依赖于用户参与、创造和主导。随着web2.0的兴起,进行网络内容生产的网民数量激增,网民经历了从“被动接受者”到“信息反馈者”再到“主动生产者”的角色转变。自愿发生的创作、发布与共享的用户内容生产,成为一种参与性更突出的、深层次的网络传播行为。由此,笔者选取了参与度和互动性凸显的网络内容生产作为参与式网络传播行为的另一个重要观测面向。

有研究表明网民个体作为积极的内容生产者,投入于自我展示、意见表达与互动分享,其心理赋权程度相对偏高。[17]SNS平台让社会个体线上和线下的人际交往融为一体,丰富和扩展了参与传播者的人际网络。SNS网站使用强度越大,越有助于其人际交往广度和深度的提升,网络内容生产强度对大学生人际关系的维系与加深有显著正向影响效应,[18]此外,学者们也逐渐注意到多样化的网络内容生产行为作为潜在的促进因素对社会参与的影响。有研究显示社交型、信息型网络内容生产在一定程度上能积累在线社会资本,有效推进互联网用户的社会参与行动力,而娱乐型内容生产对构建在线社会资本有消极影响。网民个体是否以及如何进行网络内容生产将作用于社会公共参与体系的形成,赋权意义深远[19]。由此,考察网络内容生产行为与网民个体赋权的有机勾连具有重要价值。本文聚焦网络内容生产行为的意愿、强度和偏好,进一步提出以下研究问题:

研究问题3-1:网民个体网络内容生产的意愿和强度,是否对其自我、人际和社会参与三个层次的赋权状况有显著影响?若存在影响,影响方向是正向抑或负向?

研究问题3-2:网民个体不同类型的网络内容生产偏好,是否对其自我、人际和社会参与三个层次的赋权状况有显著影响?若存在影响,这种影响是否因类型不同而存在差异?

三、研究设计

(一)调查方式

数据显示,中国大陆网民中低学历人群和低收入人群所占比例有扩大趋势,总体属性上呈现低学历、低收入倾向。研究选取中国大陆网民个体为研究对象,将其视为赋权的对象及主体,并采用国际通用“半年内使用过互联网的6周岁及以上公民”这一网民界定。[20]本研究数据来自一项围绕中国大陆网民的问卷调查,以第31次《中国互联网络发展状况统计报告》网民职业构成数据为参照,运用职业配额抽样和滚雪球抽样*依据第31次《中国互联网络发展状况统计报告》发布的中国网民职业构成数据,笔者把党政机关事业单位领导干部和一般职员合并,企业/公司管理者、一般职员、商业服务业职工和制造生产型企业工人合并;将中国网民职业操作化归纳为10类,各自比例是:学生(25.1%)、党政机关/事业单位员工(4.7%)、企业/公司员工、产业工人(21.1%)、专业技术人员/教师(8.1%)、个体户/自由职业者(18.1%)、农民(5.5%)、农村外出务工人员(3.5%)、退休(2.3%)、无业/失业/下岗(9.8%)、其他(1.8%),确保800个样本中各职业子群体所占比例与中国网民总体相同。,将网络在线调查与长沙、武汉、大连、深圳、广州、兰州、南京的问卷面访相结合。在剔除无效问卷后,共计获得有效问卷766份(n=766),回收有效率为95.7%。

就性别而言,男性421人,占比54.9%;女性345人,占比45.1%。这反映本研究样本男女比例较为均衡。就年龄而言,研究样本调查群体的平均年龄为24.08岁,标准差为8.54。在调查人群中年龄最小的是10岁,年龄最长者78岁。就学历而言,本次调查样本的分布情况是:初中及以下173人,占比22.6%;高中或专科235人,占比30.7%;大学本科232人,占比30.3%;研究生及以上126人,占比16.4%。为了使样本具有较好的代表性,本研究尽力使调查样本的性别、年龄、教育程度和职业等基本符合中国大陆网民总体人口属性结构。

(二)变量测量

网民个体赋权状况。从文献回顾可知,网民个体赋权涵盖自我、人际和社会参与三个层次。自我层次关注网民个体的心理赋权,国内外研究发展出一系列相对成熟的心理赋权测量工具,其中施普赖策(GM.Spreitzer)编制的心理赋权量表(Psychological Empowerment Scale,PES)[21]运用较为广泛。本文在参考既有心理赋权量表基础上,结合半结构访谈确定了网民个体心理赋权量表,侧重从自我效能感(self-efficacy)、能力感(perceived competence)和控制欲(desire for control)三个维度测量心理赋权状况。包含9个陈述题项,均采用李克特5级量表形式(1=很不符合,5=很符合)。信度分析显示该量表Cronbach’s α系数为0.840,信度良好。通过KMO检验(KMO = 0.868)和巴特利特球体检验(χ2=588.53,df=36,p<0.001)可知,各题项具有较强的相关关系,适合进行因子分析。采用方差最大旋转法和主成分分析法,9个题项可析出2个因子,分别命名为:“自我效能感与能力感”和“控制欲”,总共可解释58.01%的方差。没有一个题项因因子载荷过低而被剔除,说明量表构造效度良好。

人际层次赋权聚焦网民个体的人际交往状况。笔者结合中国社会日常生活实际,借鉴IES量表(Interactional Empowerment Scale)等相关研究成果,设计了包含人际网络的容量、人际网络的多样性、人际交往的认知三个指标的人际赋权量表。共6个题项,均采用从1到5李克特量表(1=很不符合,5=很符合)。通过KMO检验(KMO = 0.755)和巴特利特球体检验(χ2=232.42,df=15,p<0.001)可知,各题项具有较强的相关关系,适合进行因子分析。采用方差最大旋转法和主成分分析法,发现6个题项包含2个因子,分别命名为:“人际网络的容量”和“人际网络的多样性”,总共可解释47.75%的方差。

社会参与层次赋权以过去半年内网民个体通过自我表达或实际行动改变自身或社会现状的强度来评估其社会参与行为水平,所有6个题项均采用从1到5李克特量表(1=从不,5=很多)。通过KMO检验(KMO = 0.793)和巴特利特球体检验(χ2=327.42,df=15,p<0.001)可知,各题项具有较强的相关关系,适合进行因子分析。采用方差最大旋转法和主成分分析法,6个题项可析出2个因子,分别命名为“言论参与”和“行动参与”,总共可解释78.37%的方差。

互联网使用行为具体考察互联网使用强度、依赖度、偏好和信息处理方式。以互联网使用绝对时间来把握网民个体的互联网接触使用强度,统计显示网民个体每天使用互联网的平均时长为3.89小时。互联网依赖程度测量通过“多长时间不使用互联网,您会觉得生活中少了些什么?”这一题项实现。28.7%网民表示日常生活中每天都离不开互联网,具有形成互联网重度依赖可能性;仅有17.2%的网民对互联网尚不存在依赖现象。参照“使用与满足”理论及相关研究成果,笔者将网民个体的互联网使用需求主要归纳为6种:获取资讯、满足个人学习或职业发展、娱乐消遣或满足个人爱好、自我展示和表达个人意见、实现社会人际交往、商务与消费。通过考察使用互联网满足不同需求的程度来判断网民个体的互联网使用偏好(采用五级量表测量,1=从不,5=很多,Cronbach’s α=0.780)。互联网信息处理方式源于媒介信息处理,指受众在处理接触到的媒介信息时所采取的一系列认知策略。媒介信息处理研究认为媒介信息处理方式是多样的,如选择性浏览,积极接受和整合反思等。本文将互联网信息处理方式操作化为网民个体对所接触的互联网信息主动认知与解读的一系列策略,将其划分为四种不同方式:思考、存疑、拒绝与核实(采用五级量表测量,1=很不符合,5=很符合,Cronbach’s α=0.760)。

网络内容生产行为主要考量网民网络内容生产的意愿、强度和偏好。将网络内容生产意愿操作化定义为:网民个体自主运用互联网平台生产网络信息内容的意向程度。采用5级李克特量表形式(1=很不符合,5=很符合),包含4个题项:“若在日常生活中遇到突发状况会主动在互联网发布信息”“如果个人权益受到损害会借助互联网投诉”“在互联网上会积极参与自己关注或感兴趣话题的讨论”“若身边出现不认同的现象会利用互联网表达自己的想法”。通过信度分析得出该量表Cronbach’s α系数为0.790。笔者仍通过每天在互联网平台上内容生产所花费的绝对时间来把握网民个体的网络内容生产强度。同时,从不同类型需求的满足程度来判断网民个体的网络内容生产偏好。借鉴国内外网络内容生产的动机与需求研究,将网民内容生产需求偏好归类为以下6种:信息与知识共享、社交沟通、娱乐消遣、自我表达与展示、商务消费、个体维权与社会参与(采用五级量表测量,1=从不,5=很多,Cronbach’s α=0.720)。

社会经济地位。社会学家韦伯指出社会阶层包含了社会成员的能力与声望(社会地位)、权力(政治地位)、财富与人生机会(经济地位)等要素,三者紧密相连且互相转换。[22]社会学领域通常使用社会经济地位来描述社会成员之间的客观阶层差异。鉴于此,本研究以职业类型*针对职业类型这一变量,笔者综合了EGP阶层模式(EGP class schema)和第31次《中国互联网络发展状况统计报告》的网民职业,将职业类型划分为“学生”“高级服务阶层”“工人阶层”“低级服务阶层”与“农民及其他阶层”5类。其中“高级服务阶层”对应党政机关/事业单位员工、专业技术人员/教师,“工人阶层”对应企业/公司员工、产业工人,“低级服务阶层”对应个体户/自由职业者、农村外出务工人员,“农民及其他阶层”对应农民、退休、无业/失业/下岗和从事其他职业者。、教育水平和家庭人均月收入3个人口学变量来区分网民个体的社会经济地位。

四、数据分析

(一)网民个体赋权程度的社会分层差异

图1 网民个体三层次赋权程度的均值比较

个体赋权是一个多层次的概念,包括自我、人际和社会参与三层次。本文在参考国内外个体赋权测量工具的基础上,分别从自我效能感、能力感和控制欲,人际网络的容量、多样性和人际交往认知,以及言论和行动方面的社会参与行为维度考量了网民的个体赋权状况。从三个层次赋权程度来看,网民个体自我心理赋权程度最高(M=3.61,SD=5),其次是人际层面的赋权(M=3.26,SD=2.58),社会参与层面的赋权程度最低(M=2.82,SD=4.52)。通过独立样本T检验发现,心理赋权、人际交往和社会参与行为两两之间的差异皆具有显著性(p<0.001)。说明网民个体的自我、人际到社会参与赋权状况逐层降低,在社会参与层次的正面认知和积极行动力相对偏低。

不同社会经济地位指标三层次赋权程度的均值比较与方差分析表明,不同教育水平网民个体的自我(F=3.75,p<0.01)、人际(F=1.68,p<0.05)和社会参与层次(F=11.73,p<0.001)赋权状况存在显著差异。随着教育水平从初中及以下到博士研究生,网民个体自我、人际和社会参与层次赋权程度依此递增。同时,不同家庭人均月收入网民个体的自我(F=2.73,p<0.01)和人际层次(F=2.01,p<0.05)赋权状况存在显著差异,但社会参与层次赋权差异不显著。网民个体的家庭人均月收入越高,其自我和人际层次赋权程度均值越高。此外,不同职业类型网民个体的自我层次赋权程度存在显著差异(F=1.69,p<0.01)。

表1 单因素方差分析(ANOVA):网民个体的社会经济地位

续表1

(二)网民互联网使用行为的个体赋权效应

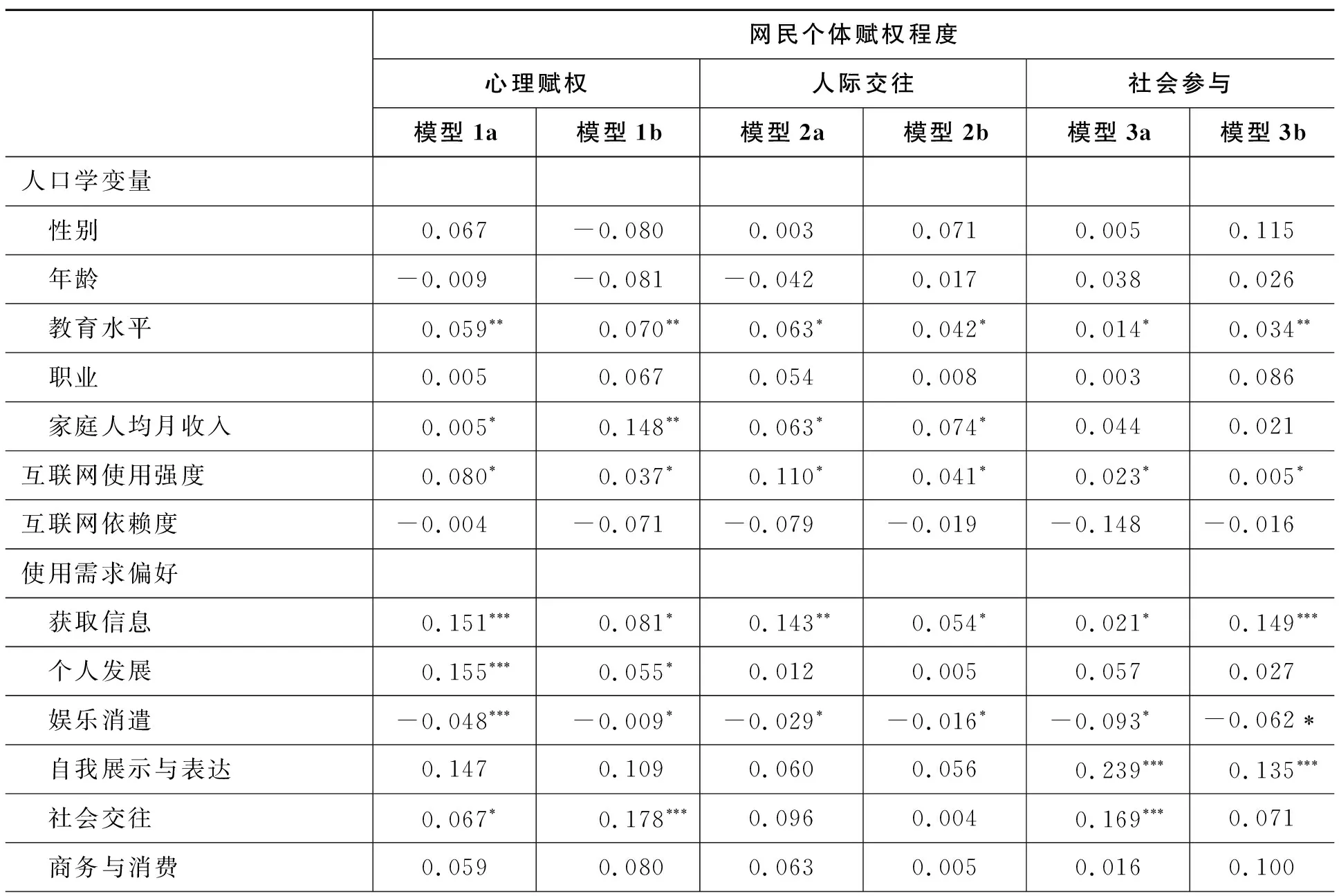

本研究通过多元分层回归分析首先检验互联网使用行为对网民个体自我、人际和社会参与三层次赋权的影响机制,将互联网使用行为各变量分别与自我、人际和社会参与三层次赋权的各因子做了独立的回归方程。每个回归模型中均放置了人口统计学控制变量,得到了6个独立的模型,详见表2。

表2 多元分层回归:互联网使用行为对网民个体赋权的影响

续表2

注:a.表内数字为标准化回归系数,N=766;b.p<0.05,p<0.01,p<0.001。

首先,就人口统计学变量而言,教育水平对网民个体自我、人际和社会参与层次的赋权均产生了正面显著影响,即教育水平越高的网民其三个层次的个体赋权程度越高。性别对网民个体社会参与层次赋权两个因子有显著影响,男性比女性网民更热衷于参与社会公共活动。同时,家庭人均月收入越高的网民其自我和人际层次个体赋权程度越强。

将回归模型中的自变量互联网使用行为细化为互联网使用强度与依赖度、使用需求偏好、信息处理方式三个维度,并分别检验其对网民个体自我、人际和社会参与层面赋权状态各因子的影响。经共线性诊断,未发现各自变量间有严重的共线性问题。对互联网使用强度而言,在控制了人口统计学变量后,网民互联网的使用强度对其自我、人际和社会参与三层次个体赋权各因子均产生了显著正向影响(p<0.05)。然而,互联网依赖度对心理赋权、人际交往状态和社会参与行为的负面影响效应均不显著(p>0.05)。

其次,在控制了人口统计变量、互联网使用强度和依赖度变量后,网民的6类互联网使用需求偏好对三个层次个体赋权的影响有所差异。总体而言,获取信息需求偏好对自我、人际和社会参与赋权各因子均有显著正向影响,娱乐消遣偏好对网民三层次个体赋权各因子都有显著反向影响。此外,模型1a、1b显示个人发展和社会交往偏好能正向预测网民心理赋权层次“自我效能感与能力感”和“控制欲”2个因子。模型3a、3b反映自我展示与表达、社会交往偏好对网民个体社会参与层次赋权有显著正向效应(p<0.001)。

最后,在四种互联网信息处理方式中,思考型、存疑型和拒绝型三种信息处理方式能显著正向预测网民个体的心理赋权。“核实型”信息处理方式对人际层次赋权的“人际网络的容量”因子有显著正向影响(β=0.148,p<0.001),“存疑型”对社会参与层次赋权的“行动参与”因子有显著正向影响(β=0.102,p<0.01)。

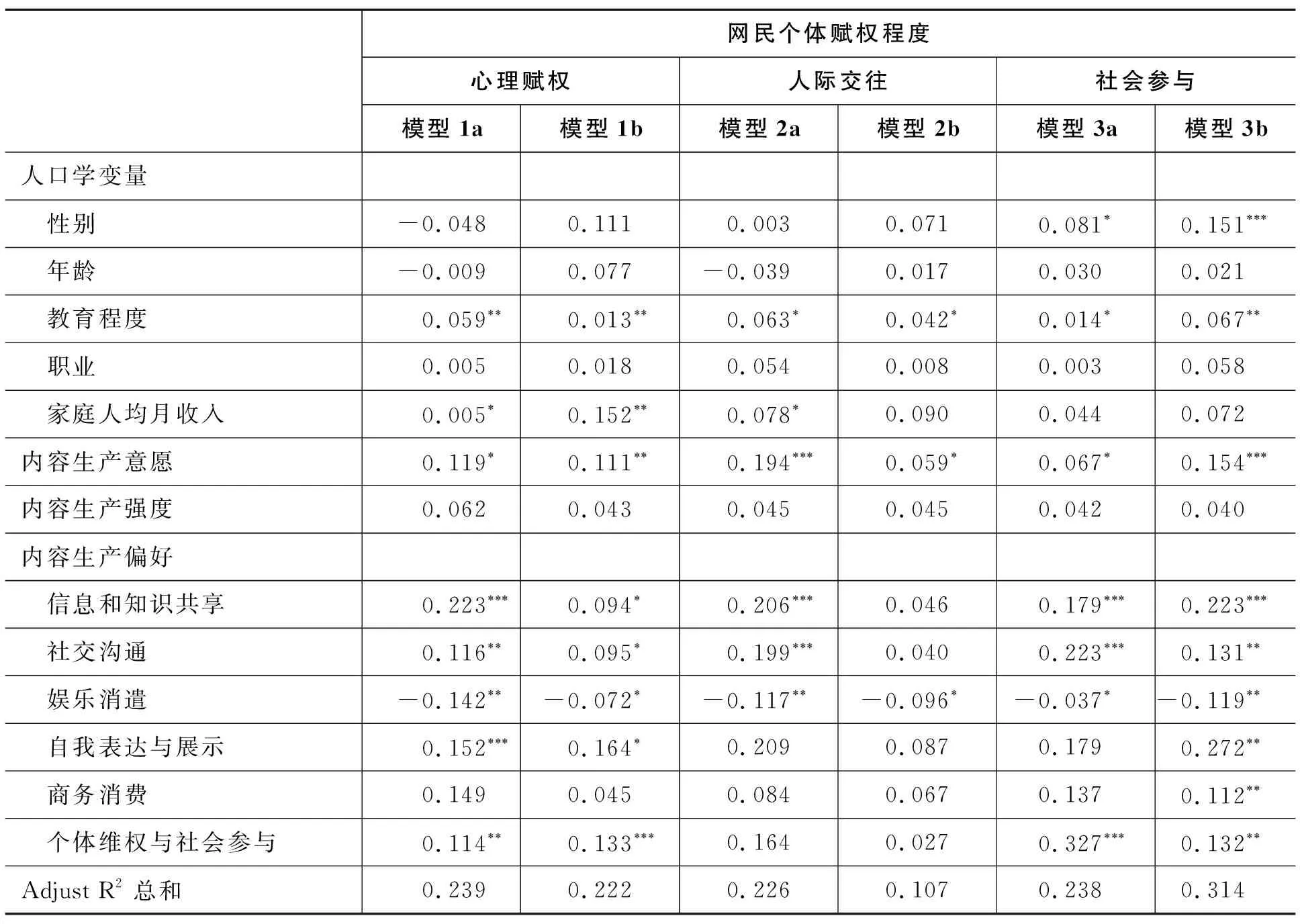

(三)网络内容生产行为对网民个体赋权的影响

将网络内容生产意愿、强度和偏好作为自变量,自我、人际和社会参与三层次赋权各因子分别作为因变量,通过分层线性回归分析检视网络内容生产行为对个体赋权的影响,详见表3。经共线性诊断,发现自变量间不存在共线性问题。数据显示,在控制了人口统计学变量后,网络内容生产意愿对网民个体自我、人际和社会参与层次赋权各因子均有显著正向影响效应,网络内容生产强度对三个层次赋权都不具预测力(p>0.05)。在控制了人口统计学变量、网络内容生产意愿和强度变量后,不同的网络内容生产偏好对网民个体赋权产生了差异性影响。网络内容生产的信息与知识共享、社交沟通偏好能正向预测自我、人际和社会参与三层次赋权程度。然而,娱乐消遣偏好则对三个层次赋权各因子均有反向影响。此外,模型1a、1b显示自我表达与展示、个体维权与社会参与网络内容生产偏好对网民个体心理赋权层次“自我效能感与能力感”和“控制欲”2个因子有正向影响效应。模型3a、3b反映自我表达与展示、商务消费、个体维权与社会参与的网络内容生产偏好越强,网民个体社会参与层次赋权程度越高。

表3 多元分层回归:网络内容生产行为对网民个体赋权的影响

注:a.表内数字为标准化回归系数,N=766;b.p<0.05,p<0.01,p<0.001。

五、结论与讨论

本研究将参与式网络传播实践纳入赋权理论及其分析框架之中考察,以期对不同社会经济地位网民的个体赋权状况做出描述,并经验性考察互联网使用行为与网络内容生产行为对网民个体赋权产生的可能影响效应。本研究有以下发现值得讨论:第一,网民个体社会参与层次赋权程度的均值低于心理赋权和人际交往层次,网民个体自我、人际和社会参与三个层次的赋权程度呈逐层弱化分布。社会参与层次赋权程度是评估个体赋权状况的高层次指标,这意味着网民个体在社会公共性事务的言论和行动参与方面主动性相对较低,也与我国公民的社会参与现状相关研究结论一致。同时,不同社会经济地位网民的心理赋权程度有显著差异,网民个体自我层次赋权呈现较明显“分层化”特征。不同教育程度网民的自我、人际和社会参与层次赋权程度均有显著差异,且三层次赋权结果因受教育程度的提高而逐渐上升。不同社会经济地位网民在意识观念、自我能力和社会资源占有等方面不均衡,可能导致相互之间存在三层次赋权诉求、能力和结果上的差异,表明社会个体赋权依然受制于社会结构性因素。这一现象提示我们应关注个体赋权与社会分层间的互动关系,警惕出现被社会分层所扭曲了的参与。

其二,各类互联网使用需求偏好和信息处理方式对三层次赋权程度的影响力有所不同,不同的网络内容生产偏好会对三层次赋权产生差异化影响。这在一定程度上印证了媒介的不同功能和对媒介的不同使用方式在建构现实过程中的差异,隐含着对互联网使用不同偏好的社会影响做出正面或负面评价的可能性。研究发现,与其他需求偏好不同,从互联网使用到网络内容生产的娱乐偏好降低了网民三层次个体赋权程度。这一负面影响效应提示:如果互联网只是消遣玩具而非信息工具,其提升网民生存与发展能力的效用将难以实现。在互联网传播赋权进程中,更倚重的是社会个体的参与式网络传播能力。在数字与互联网技术为赋权提供了机遇的前提下,社会个体如何形塑和提高自身网络素养以实现自我赋权是更为关键的问题。如果网民个体缺乏必要的网络素养,无法具备以赋权为指向的网络传播参与意向和能力,可能诱发逐渐丧失社会行动力的风险。网络素养是影响参与式网络传播行为的动因之一,就个体赋权而言,持续积极地推动网络素养教育任重道远。

同时,网络内容生产行为影响力的回归模型总解释百分比大于互联网使用行为影响的回归模型,网民网络内容生产行为对三层次个体赋权的影响效应高于互联网使用行为。这一研究结论从侧面呼应了参与式发展的理念,参与对网民个体赋权的意义显而易见。参与式发展理念与赋权理论的主旨一致,强调发展过程中自下而上的多样性参与,并突出传播在发展过程中的积极作用。在互联网营造的表达与行动空间中,信息传播技术仅是个体赋权进程中的外部因素。寻求个体赋权需要具有参与意识和能力的社会成员借助互联网技术积极投入参与式发展实践之中。参与式网络传播行为与个体赋权的正向互动是赋予社会个体更多的话语权,以更广泛的线上和线下参与优化决策,并改变他们在赋权进程中的被动角色。在传播赋权实践中若想提高社会个体的赋权程度,应对社会个体的参与意识和能力进行一定干预以激发其主动性,让参与充分发挥其社会建构功能。

与以往研究单一考察心理赋权、人际赋权或组织赋权状况不同,本研究运用多个量表对不同社会经济地位网民的自我、人际和社会参与三层次赋权程度进行了较全面的经验描述。综合检验了个体属性、互联网使用行为和网络内容生产行为对网民个体三层次赋权的差异影响,构建了分析参与式网络传播行为对个体赋权影响的框架,这一框架适于在不同类型的社会群体中加以运用。本研究是基于非随机样本截面研究进行的推论,在网民个体三层次赋权测量方面存在待改进之处,仅为深入探讨互联网传播行为与中国社会公众个体赋权之间的关系提供了初步基础。虽然笔者借鉴了赋权理论的实践取向,但总体上仍然采取了线性的检验思路。赋权进程中各因素间作用因具体情景而异,赋权方式和路径也可能存在差异。要探寻互联网传播行为与个体赋权之间的复杂互动,需要在生动的社会实践场景和更广泛的样本群体中加以讨论,以深化和丰富对传播赋权问题的认识。