网络信任对信息传递与意见寻求的影响

——基于微信用户与微信群的实证研究

宫 贺

一、研究背景

随着智能手机和移动设备的迅速发展,越来越多的用户通过手机和移动设备接入网络。根据第41次中国互联网络发展报告显示,截至2017年12月,我国手机网民规模达7.53亿,网民中使用手机上网的人群占比由2015年底的90.1%提升至97.5%,移动互联网场景不断丰富。[1]作为拥有世界上最大的智能手机用户规模的国家,中国为全球和本地品牌提供了前所未有的互联网营销机会,也使中国成为研究电子口碑(electronic word-of-mouth)的理想情境。[2]

自2011年微信诞生至今,短短几年间,它已经成为中国最受欢迎的移动应用程序。[3]根据2017微信影响力报告显示,微信月活跃用户已经达到10亿,企业微信用户数量达到3000万,由微信驱动的信息消费达到人民币2097亿元,占到中国信息消费总额的4.7%。[4]微信的出现降低了信息传播的成本并提高了用户使用的便捷性,使微信成为个人和企业宣传推广的重要平台。[5]信息发布成本的降低也促生了与以往相异的电子营销方式,比如一些营销人员通过注册多个微信账号,以针对不同的群体进行信息推送;甚至为了获得用户的信任,一些营销人员还通过各种渠道加入多个群聊,并在不同的群聊中同时推送信息。有学者指出,微信营销模式的成功,关键一环在能否取得用户的信任,[6]但如今微信的安全隐患和信息推送的过度化都在一定程度上透支着公众的信任。

社交媒体的核心功能在于关系的营造(relationship-creation)与维系(relationship-maintenance)[7],无论信息的传递与还是意见的分享,在一定程度上均倚赖人们对网络关系的信任。尽管一些研究表明,信任的缺失是阻碍电子口碑的重要障碍[8],然而,社交媒体情境下信任与口碑的关系却鲜受关注。本研究即在此背景下,尝试通过问卷调查的实证研究方法,从社交网络的角度,探讨影响网络信任(network trust)的因素,同时考察网络信任对电子口碑——包括用户的信息传递(information forward)与意见寻求(opinion seeking)的影响。基于文献整理,目前国际与国内学界对于微信与电子口碑的研究均处于起步阶段,相关成果较少,仅有的少数研究也集中在探讨用户通过微信渠道参与电子口碑的动机问题[9]。而对于微信的具体功能,比如群聊和群聊网络对于口碑的影响则探讨鲜见。尽管有研究探讨了信任之于电子口碑的影响[2],却将研究对象关注于普遍意义上的社交媒体或者社交网络,而没有对微信这一具体的研究情境予以观照。因此,本研究尝试以微信用户为研究对象,对微信用户的群网络大小、微信使用程度以及网络信任进行实证研究,试图回答如下问题:①微信用户的群网络的大小是否会影响其对微信网络的信任程度?②微信用户的微信使用行为是否会影响其对微信网络的信任程度?③用户对网络信任的程度是否进一步影响其电子口碑行为?

二、理论综述与研究假设

(一)关于微信群的研究

作为一种移动端的社交网络应用,微信不同于流行于欧美的WhatsApp或者Line的主要之处在于,微信的功能设计体现了除即时通信功能外的社交属性。比如,微信允许用户建立私人通讯录;通过朋友圈分享状态、图片、视频或者链接,并且可以对联系人的分享进行评论和转发;微信允许用户与其他用户发生对话,可以与联系人甚至陌生人发生对话。由此,在微信建构的社交网络中,其实存在着两种关系网络:一种是由用户的微信联系人构成的网络,类似于传统的手机通讯录网络;另一种是基于微信群聊(WeChat groups)功能而生成的社交网络,以下简称群聊网络。群聊网络是本研究的主要研究对象。

用户在群聊空间中的交往具有双向属性:参与群聊的个体在群聊空间中发出的信息对其他任何一个群聊成员是可见,并且可被回复的。但是这种对话的双向性并不以关系的双向性为前提。只要加入群聊,个体均可查看群聊中全部成员的名单,并可以点击单个成员查看其详细资料(取决于被查看者的隐私设置,比如“非对方好友只显示最多十张照片”的设置)。而且群聊成员如果没有成为微信联系人,则不可以发生一对一的私人对话。这些设置使微信群聊网络具有区别于其他社交网络的基本特征在于:群聊网络有强关系(strong ties)、弱关系(week ties),还有一类特殊的“潜在关系”(“latent ties”[10])。按照Haythornthwaite的界定,潜在关系指的是,“一种在技术的意义上存在的关系,却并未被激活”(“exist technically but have not yet been activated”[10])。潜在关系的连接提供了对话的可能,但是,由于隐私权限的限制,非联系人的群聊成员之间由于缺乏了解通路,进而可能导致信任层面的问题。

与国际学界对于微信群的研究几乎处于空白状态相比,国内一些学者已经开始注意到微信群在传播中的特殊性。比如,禹卫华以三个校园的微信群为例,发现微信群聊中存在“少数人的发言占据了微信群的主要交流量”的现象,所谓社交媒体“人人自由分享交流”的理想情况并未出现。[11]蒋建国则从身份与控制的文化学视角指出,尽管微信群可以打破地缘、亲缘等方面的局限,使个体可以在“脱域”的情境下与陌生人建立关系,却可能导致一种不舒服的、异样的群体感受。[12]即便完全由熟悉关系或者强关系构成的群网络,信息的交流也存在诸多的不确定性,如朱江和秦新春的文章指出,尽管微信群具有传输便捷、互动及时、便于统一指挥的优点,但是,突发事件报道中微信群的信息安全性和封闭性至关重要。[13]微信群往往不会仅由强关系构成,例如有学者将研究聚焦在一个特殊的强关系群,但作者也提到了很多其他类型群的同时存在,比如“500人”的大群,群的成员也不再仅局限于云南,不再仅局限在基于强烈的地缘、族缘和血缘等现实关系构成网络,网络中的个体也不再彼此相互熟悉。[14]

(二)社交网络与信任的研究

微信群对强关系、弱关系特别是上文阐述的“潜在关系”的连接能力,使微信群成员已大大超出了传统手机联络人构成的“熟人”网络。而当一些组织或个人利用微信群进行营销,将商品或服务作为“群聊”的内容,夹杂广告或大量冗余信息对微信群进行“刷屏”时,其隐含的逻辑往往是——群聊构成的关系网络中成员间的彼此信任可以有助于营销效果的实现。然而,群聊的“在场”,或者技术性的“在场”未必意味着信任。正如有学者指出,很多时候尽管用户不胜其烦,却碍于“推荐人”的面子或者群体的压力而难以退出[15]。这种被迫刷屏带来的可能是信任的透支,进而导致口碑的负效果。

本研究即关注群网络的大小与网络信任的关系问题。政治学、经济学以及社会学等研究领域均对信任有不同的侧重和界定,但如下一点得到学界的共识:信任是交往中与风险和不确定性相伴生的重要因素[16]。基于风险和不确定性,有学者提出了信任与社会网络大小的关系,并提出了厚信任(thick trust)与薄信任(thin trust)的区别。“厚信任”源自紧密的、日常的、排他的社会网络,这些社会网络通常比较小,并且成员具有同质化;相反,“薄信任”更多发生在松散连接的、多变的、弱关系网络中。[17]

信任建立在熟悉和理解基础之上,尽管微信群聊提供了陌生人关系或者“潜在关系”的可能,但是,如前所述,由于缺少关系的双向性,缺少像微信联络人之间存在的进一步了解彼此的通路,群聊网络的复杂和多样性,可能带来的是“薄信任”。微信群聊网络的扩大,随之而来的可能是关系网络多元(diversity)程度的提高,进而降低了网络节点彼此间的信任程度[18];第二,群聊网络的扩大可能意味着在个体所能掌控的熟人关系网络之外的潜在关系的增多,更多潜在关系则可能带来更多的不确定性和信任风险。由此,本研究提出:

假设1:群聊网络的大小与网络信任呈负相关

(三)社交媒体的使用与网络信任的研究

Beaudoin的研究发现,社交媒体的使用越频繁,一个人对他人的信心(confidence)或者信念(faith)就会越强。[19]从象征性的角度而言,社交媒体有助于建立个体对所属群体的身份认同,通过不断地象征性互动,包括事实的、意见的、信息的分享行为,在群体连接(bonds)中个体获得了包括信任在内的社会资本(social capital)。[20]这一点在社交媒体的研究中也得到了支持,比如有研究发现脸书的使用程度与大学生社会资本的正向相关关系[21]。

基于此,有理由假设当用户使用微信的程度越高,越有更多的机会与其他用户发生连接,产生互动,进而可以有更多的机会了解其他用户的资料、朋友圈的分享;也有可能对其微信构成的社会网络中的节点的身份、态度以及行为持有相对更少的不确定性(uncertainty)。简言之,微信的频繁使用,将在一定程度上消解阻碍信任的重要因素,比如不确定性或不熟悉(unfamiliarity)[22]。由此,本研究提出:

假设2:微信的使用程度与网络信任呈正向相关

(四)信任与电子口碑的研究

关于电子口碑与信任的一些研究表明,社交媒体用户对网络关系的信任感会正向地促进电子口碑行为,因为用户个人的社交媒体关系网络会被认为比其他信源(企业组织信源、政府官方信源等)更加可信[23];信任感会增强用户对于线上社群的有用性(usefulness)的感知和态度[24]。然而,尽管这些社交媒体情境下对电子口碑的研究与传统情境下的口碑研究得到了一致的结果,但是关于信任这一建构(construct)的操作化定义却存在一定的问题。有些学者将信任界定为对社交媒体渠道或者平台的信任[9];有些则将信任界定为普遍意义上人们对他人的信任,而并没有特别观照社交媒体的情境[25];还有些学者则认为必须要考虑社交媒体作为传播情境的影响,信任既不是人格特质中的信任倾向,也不是对平台或者渠道的信任,而是对社交网络中联系人的信任[23]。本研究则更认同最后这一类研究对信任的理解,基于此提出“网络信任(network trust)”的定义,即社交媒体平台上用户对于其所处的社交关系网络中联系人的信任感。由此,我们提出:

假设3a:网络信任与信息传递呈正向相关假设3b:网络信任与意见寻求呈正向相关

值得注意的是,此前研究也支持了信任在传导社交媒体使用与电子口碑行为中的介导(mediated)作用,并将电子口碑进行细化,分为包括信息传递(information passing)和意见寻求(opinion seeking)等建构在内的模型。[23]基于现有文献,本研究提出:

假设4a:社交媒体使用与信息传递呈正向相关假设4b:社交媒体使用与意见寻求呈正向相关

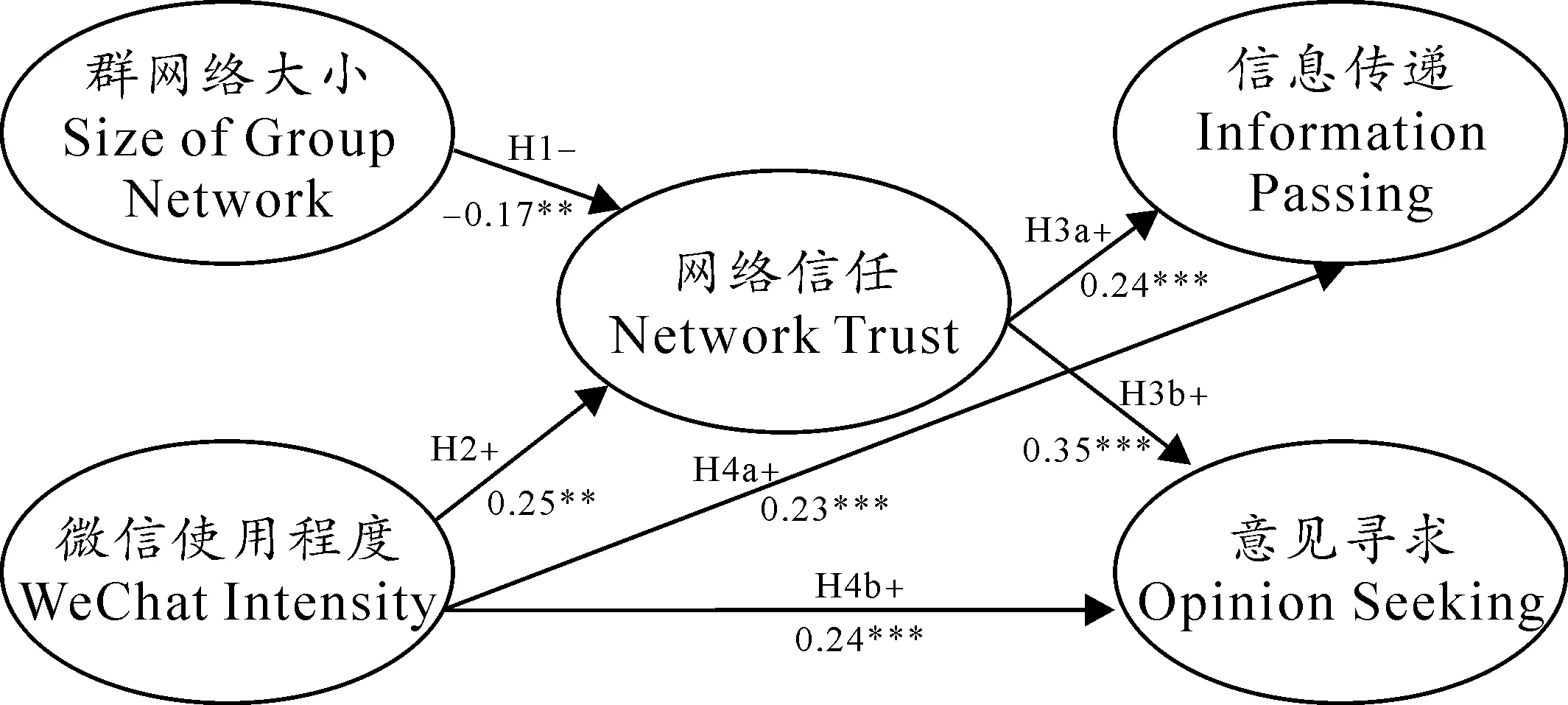

图1 结构方程模型注:p<0.01,p<0.001。

综上,本研究基于前人的理论与成果,提出了“网络信任”在社交媒体情境下的定义,并建构了用户的社交网络大小、用户对社交媒体的使用程度这两个变量与网络信任的关系,我们假设网络大小与网络信任呈负向相关,而社交媒体使用程度则与网络信任呈正向相关。最终,网络信任作为重要的中介变量,传递了这两个预测变量对因变量(信息传递与意见寻求)的影响。这一模型及其中每一路径的系数呈现在图1中。

三、研究设计与方法

(一)抽样方法

本研究采取了分阶段便宜抽样(convenience sampling)的方法。采用这一抽样方法主要基于以下原因:第一,用户年龄的跨度问题。尽管此前的文献认为,对于研究以电脑为媒介的传播(computer-mediated communication)以大学生或者介于18~30岁的年轻人作为样本就足够了[9],因为这一群体是参与这类传播的主要群体。然而,仅局限于这一年龄段的样本可能对解释中国情况存在代表性不足的问题。根据中国互联网络中心的报告,年龄在31~50岁的中年群体已经成为中国互联网用户的第二大群体(CNNIC,2015)。对于微信使用而言,有报告显示,18至25岁的用户占45.4%,26至35岁的用户占40.8%,36至50岁的占9.5%(企鹅智酷,2015)。第二,地域的跨度问题。中国互联网发展的地域不平衡仍然比较显著。北京、上海、广东和福建的网络覆盖率达到65%,而最低的省份仅达到30%。正如Lien和Cao (2014)所指出,在中国目前的互联网研究中,仅选择一个地区、仅抽样年轻群体进行研究将面临很大的代表性问题[9]。

基于上述考虑,本研究采取了分阶段抽样方法。研究者通过社交媒介(QQ和微信)招募了五组首批志愿者,他们分别是:①厦门大学教职员工;②中国人民大学新闻学院本科生;③深圳市人民政府某机关职员;④一家中美合资企业(在北京、上海、成都和沈阳拥有五个办事机构)的职员;⑤中国人民大学毕业生。研究者再将问卷进行预测试,并根据填答反馈修改问卷,首先让这些首批志愿者填答问卷,然后请求这些志愿者通过他们各自的社会网络分发问卷。对于这五个群体及其扩散的群体,研究者制作了独立的网络链接(URL)以确保问卷回收后可以对五组填答进行差异比较。方差分析的结果显示,组别并未对主要变量的填答结果上产生影响。

问卷采取了线上自主填答的形式,问卷网站为sojump.com。网络填答可以控制回答问题的时间,在某种程度上提高了研究的信度。网络填答还可以控制同一个IP地址的访问次数,对于本研究,我们设定了同一IP地址仅能访问一次的约束条件。网络填答也给予受访者填答提供了一定的便利性,受访者可以通过手机也可以通过电脑进行填答,并支持断点续答。问卷线上的开放时间是2015年1月8日至2015年3月6日。根据最终的数据统计,受访者完成问卷填答的平均时间是1015秒(约17分钟)。

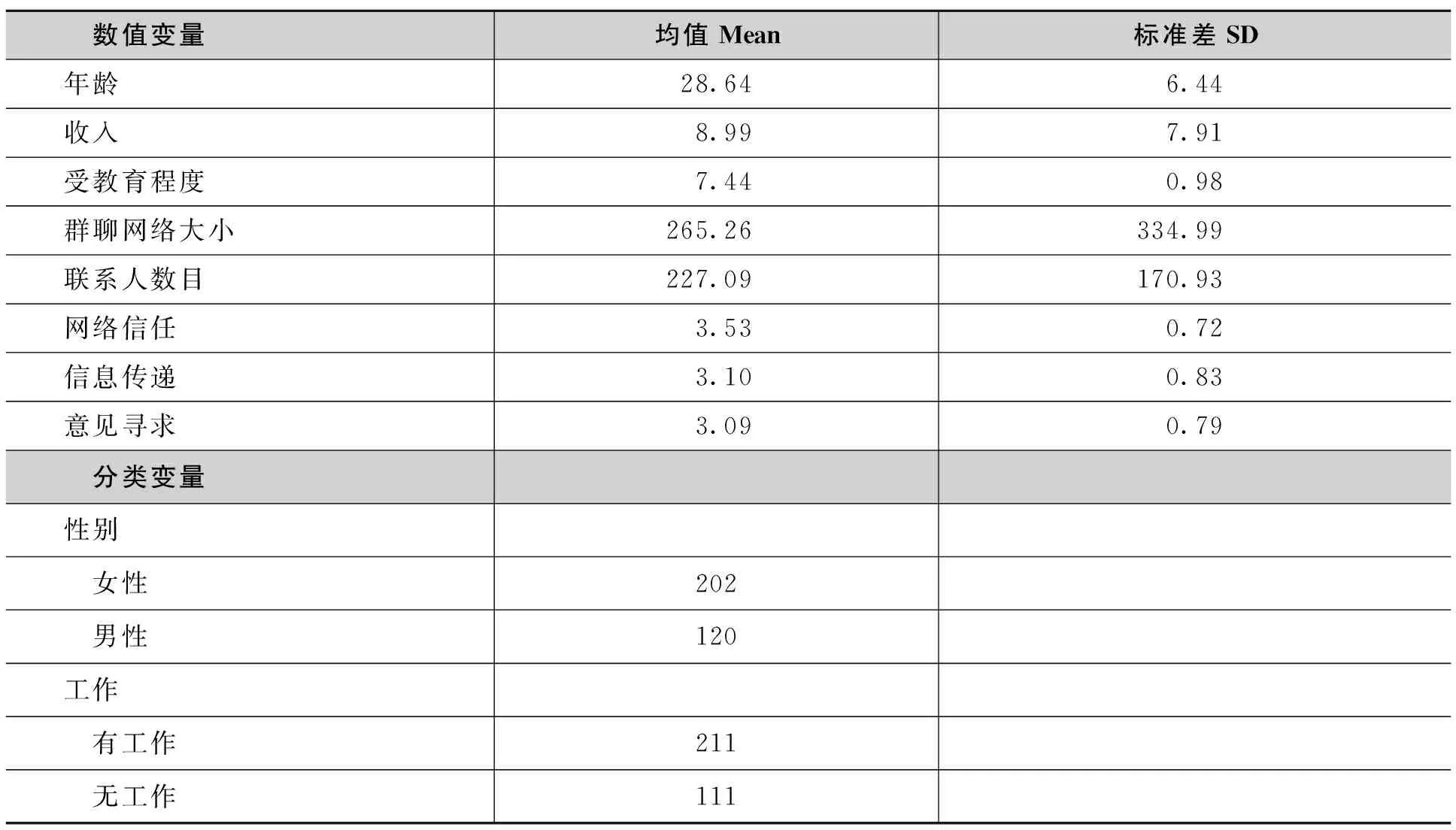

在问卷开放时间段内,问卷获得了996次不同IP地址的访问,经过最后的数据清理,得到有效问卷322份。其中205位女性(62.7%),122位男性(37.6%)。受访者的年龄跨度为18至50岁,平均年龄29岁。年收入范围从无收入(23.3%)到25万元人民币,平均年收入在7万元左右。样本覆盖了从学生、公务员、外企职员、记者、教师等多样的职业群体和不同受教育程度的群体,65%的受访者具有全职的工作,这与此前研究多以学生群体为研究对象有所不同。受访者画像呈现为:处于稳定的关系中(67%的受访者已婚或处于稳定的恋爱关系),具有较高的学历(47.7%受访者拥有或者在接收本科学历教育,33.9%拥有或者在接收硕士学历教育)。表1对主要的人口统计学变量和其他重要变量进行了描述统计。

表1 变量的描述统计

数值变量均值Mean标准差SD年龄28.646.44收入8.997.91受教育程度7.440.98群聊网络大小265.26334.99联系人数目227.09170.93网络信任3.530.72信息传递3.100.83意见寻求3.090.79 分类变量性别 女性202 男性120工作 有工作211 无工作111

(二)研究设计:变量测量

群聊网络大小的测量。本研究沿用了此前国外相关文献的测量方法,即询问受访者有多少好友或者联系人[21,26]。与此前研究的不同之处在于,为了降低受访者回忆带来的误差,本研究要求受访者拿出手机,打开微信,问卷中以截图的方式指导受访者如何读取微信联系人的准确数字,并要求受访者将这一数字直接填入表格中。为了尽量给予受访者足够的时间按照上述要求填答,我们控制了题目的最少答题时间在30秒,即受访者至少要在这一问题上停留30秒才可以进入下一个题目。关于群聊网络的测量,问卷要求受访者查看微信,首先填写有多少群,并依次填写前十个群每一个群的人数,微信将活跃度高的群排在前面,因此可以认为前十个群是用户参与度相对较高的群聊网络。研究将这些人数进行加总,作为用户活跃群网络大小的量度。本研究中322位受访者平均拥有265个群聊联系人,平均拥有227个微信联系人,在一定程度上或许也说明了微信用户群聊网络和微信联系人网络的差异。

微信使用。本研究沿用了Ellison、Steinfield和Lampe (2007)对脸书使用的测量量表[21],我们用微信对脸书进行了替换,例如“微信已经成为我每天生活的一部分”,“查看微信已经成为我每天必须做的事情”,“如果微信服务被终止,我会觉得很难过”等,在“非常不同意”“不同意”“中立”“同意”“非常同意”五级李克特量表作出选择。

网络信任。这一量表沿用了Chu和Choi (2011)的量表[2],将原量表的社交网络(SNS)用微信进行替换。这一量表测量的是受访者主观感知的对其所处微信平台的社交网络中联系人的信任,比如“总体来说,我的微信上的联系人大多都值得信任”,“我很有信心与我在微信上的联系人讨论问题”等7个问题。受访者在网络信任这一变量上的平均值是3.53(量表的正向最高值是5),这也意味着他们对微信网络关系持有相对正面的信任。

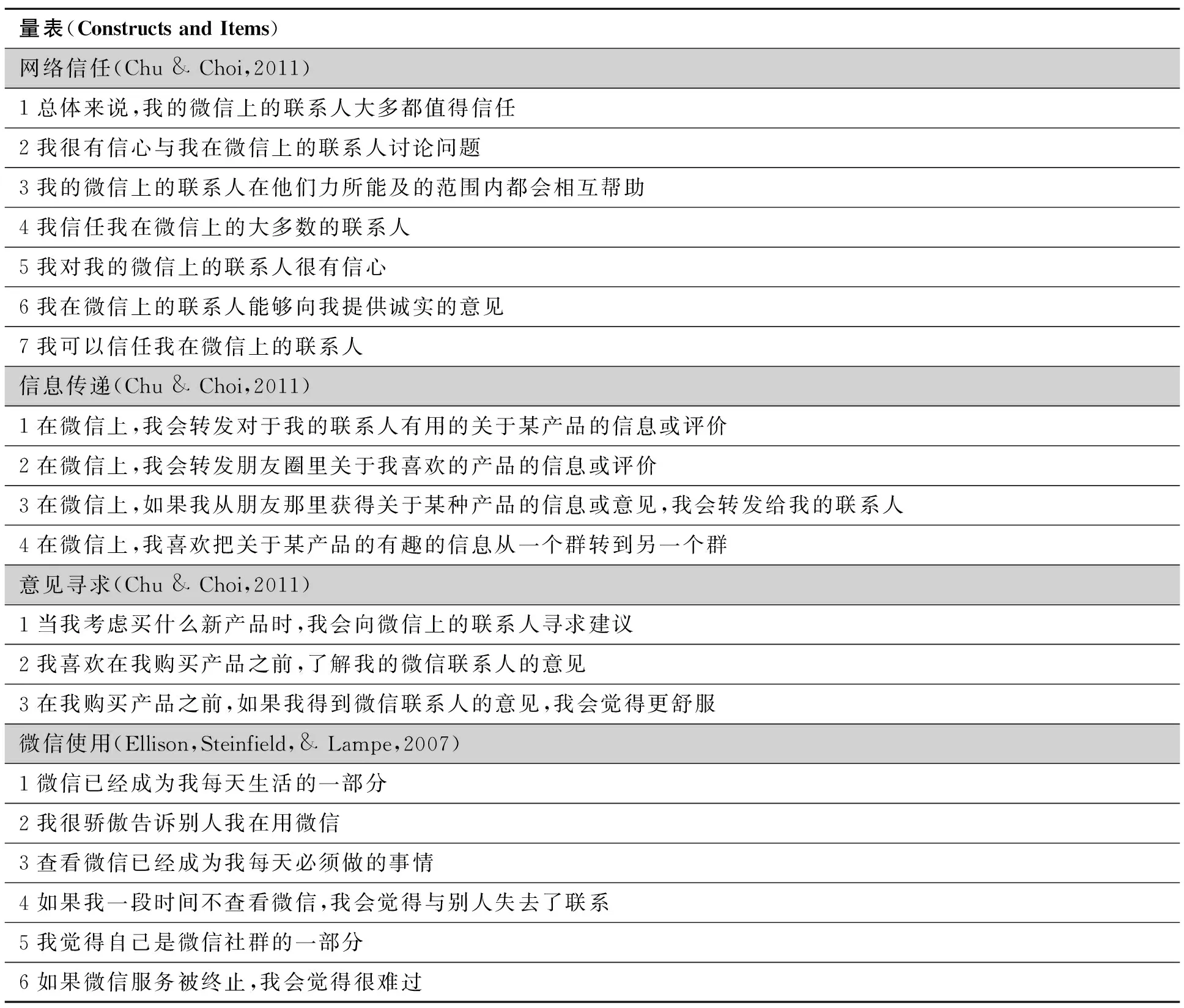

“信息传递”与“意见寻求”。本研究采用了Chu和Choi (2011)的电子口碑量表。问卷将原量表中的社交网络用微信进行了替换,比如,让受访者在诸如“当我考虑买什么新产品时,我会向微信上的联系人寻求建议”“在微信上,我会转发对于我的联系人有用的关于某产品的信息或评价”等陈述后选择“非常不同意”至“非常同意”等五个选项构成的五级李克特量表。关于以上各变量的量表与来源的详细情况见表2。

表2 各变量的量表与来源

量表(Constructs and Items)网络信任(Chu & Choi,2011)1总体来说,我的微信上的联系人大多都值得信任2我很有信心与我在微信上的联系人讨论问题3我的微信上的联系人在他们力所能及的范围内都会相互帮助4我信任我在微信上的大多数的联系人5我对我的微信上的联系人很有信心6我在微信上的联系人能够向我提供诚实的意见7我可以信任我在微信上的联系人信息传递(Chu & Choi,2011)1在微信上,我会转发对于我的联系人有用的关于某产品的信息或评价2在微信上,我会转发朋友圈里关于我喜欢的产品的信息或评价3在微信上,如果我从朋友那里获得关于某种产品的信息或意见,我会转发给我的联系人4在微信上,我喜欢把关于某产品的有趣的信息从一个群转到另一个群意见寻求(Chu & Choi,2011)1当我考虑买什么新产品时,我会向微信上的联系人寻求建议2我喜欢在我购买产品之前,了解我的微信联系人的意见3在我购买产品之前,如果我得到微信联系人的意见,我会觉得更舒服微信使用(Ellison,Steinfield,& Lampe,2007)1微信已经成为我每天生活的一部分2我很骄傲告诉别人我在用微信3查看微信已经成为我每天必须做的事情4如果我一段时间不查看微信,我会觉得与别人失去了联系5我觉得自己是微信社群的一部分6如果微信服务被终止,我会觉得很难过

四、数据分析与结果

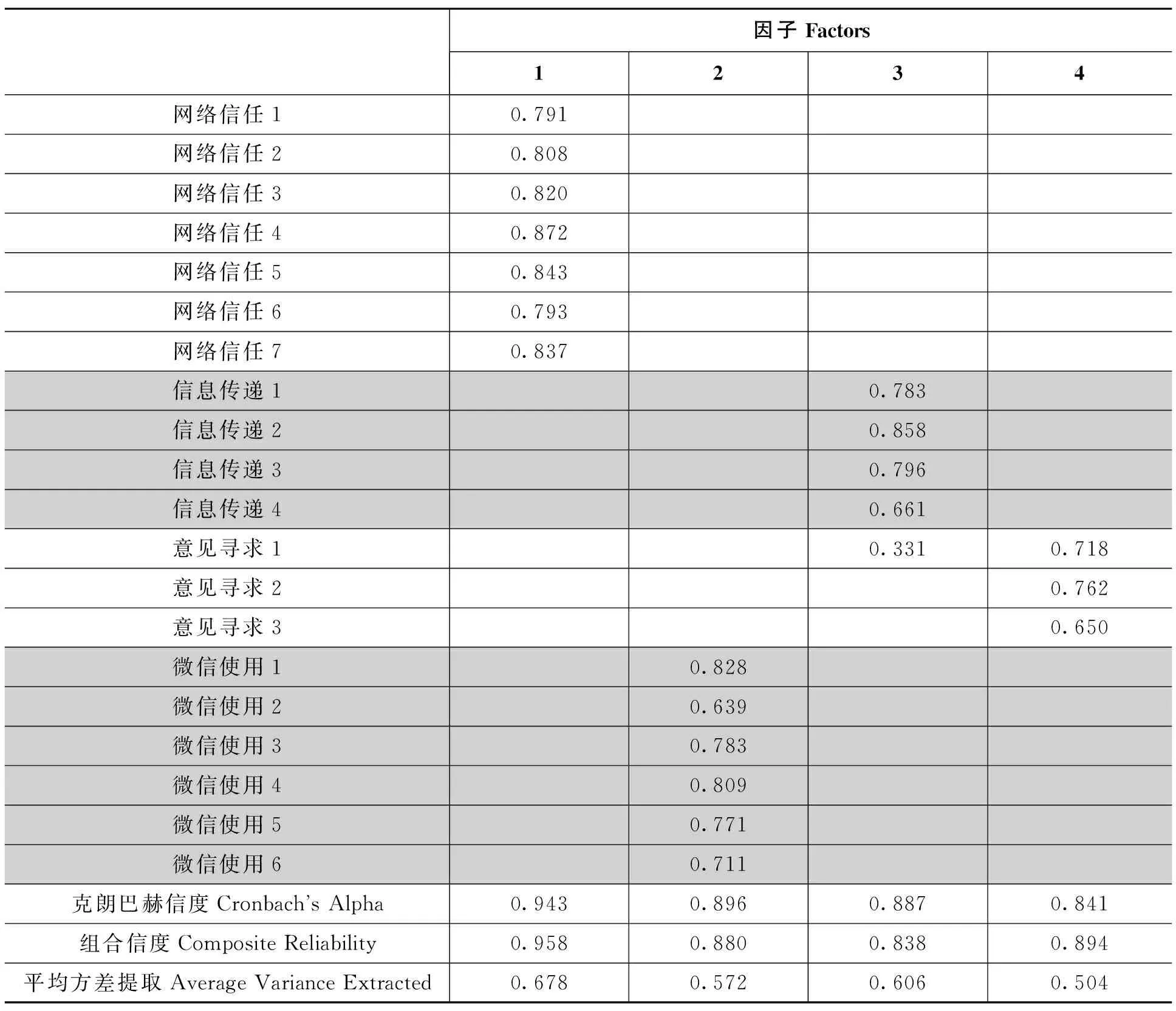

(一)量表的信度和效度分析

Farnell和 Larker 指出,结构方程模型中变量建构的效度应包括聚合效度(convergent validity)和判别效度(discriminant validity)。变量量表中各项之间的关联程度越高则聚合效度越高;不同变量间的关联度越低,则判别效度越高。[27]因此,本研究首先使用AMOS21.0对量表进行主成分分析,检验Farnell和 Larker提出的三个测量部分:①每一个量表题目的信度(the item reliability);②每一个变量的组合信度(the composite reliability);③每一个变量的平均方差提取(the Average Variance Extracted,AVE)。[27]表3报告了这三个指标的结果:①四个建构变量(网络信任、信息传递、意见寻求以及微信使用)的克朗巴赫Alpha值的范围是0.841至0.943,说明每个建构量表的题目信度很高(一般认为Alpha值应高于0.7则量表信度较为理想)。②聚合效度,研究变量的各组合信度范围是0.838至0.958(临界范围须<0.7),AVE值均超过0.5(临界范围须>0.5),因子载荷范围0.639至0.872。表明测量体系满足聚合效度的条件。③判别效度,AVE的平方根(本研究的取值范围是0.710至0.824)大于任何两个建构之间的相关系数(本研究的取值范围是0.206至0.350),符合判别效度要求。因此,本研究基于文献建立的测量体系在满足内容效度(content validity)的同时,满足建构效度(construct validity)的基本要求。

表3 主成分分析与信度(Principal Components Analysis and Reliability)

因子Factors1234网络信任10.791网络信任20.808网络信任30.820网络信任40.872网络信任50.843网络信任60.793网络信任70.837信息传递10.783信息传递20.858信息传递30.796信息传递40.661意见寻求10.3310.718意见寻求20.762意见寻求30.650微信使用10.828微信使用20.639微信使用30.783微信使用40.809微信使用50.771微信使用60.711克朗巴赫信度Cronbachs Alpha0.9430.8960.8870.841组合信度Composite Reliability0.9580.8800.8380.894平均方差提取Average Variance Extracted0.6780.5720.6060.504

提取方法:主轴因子分解。

旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法,旋转在 5 次迭代后收敛。

(二)结构方程模型

在进行因子分析之前,首先要确保进行因子分析的样本数与变量数目的比例应大5,同时总样本量不得少于100。另外,KMO 检验值应在0.5以上,越接近1 越好;Bartlett 球形检验要有显著性。本研究有效样本数为322,变量数为4,样本数与变量数的比值=80.5 >5;KMO 检验值为0.901,Bartlett 球形检验 p=0.000具有显著性。因此,本研究可以进行因子分析。Amos 21.0 被用来检验模型的适配程度。模型优度检验结果(表4)显示了各指标的名称、临界值范围以及本研究基于样本得到的数值,各指标显示了模型具有一定的适配度,进而对模型假设的各个路径系数进行汇报(图1)。

表4 模型优度检验结果

模型优度检验Modelt measures模型优度临界值Modelt criterion研究取值Index value是否满足Good modelt Absolutet indices RMSEA<0.080.065是 χ2/d.f.( χ2=430.964,d.f.=184)<32.342是Incrementalt indices CFI>0.90.943是 AGFI>0.80.861是 IFI>0.90.943是 TLI>0.90.935是

首先,群网络大小与网络信任呈现显著的负向相关(β=-0.17,p<0.01);而微信的使用程度却与网络信任呈现显著的正向相关(β=0.25,p<0.001)。因此,假设1和假设2均得到支持。在微信构建的社交网络中,群网络越大,用户对其所处的关系网络的信任程度也相对更低。另一方面,如果用户更深度地参与微信使用,反而会提高其对于所处关系网络的信任程度。可见,用户参与微信的两种方式:参与群聊的行为与一般意义上的微信使用均(或正向或负向地)影响着其对关系网络的信任程度。

网络信任不仅与信息传递显著的正向关系(β=0.24,p<0.001),也与意见寻求呈现正向的相关(β=0.35,p<0.001)。因此,第3组假设也得到了支持。

微信使用程度不仅与信息传递具有直接正向影响(β=0.23,p<0.001),并且通过网络信任与信息传递存在显著地间接正向影响(0.25*0.24=0.06)。这一通过网络信任介导的效应在意见寻求这一因变量上同样存在。微信使用程度一方面直接地正向影响意见寻求(β=0.24,p<0.001),并且通过网络信任对意见寻求间接产生影响(0.23*0.35=0.08)。第四组假设也得到了支持。

五、研究结论与讨论

本研究初步探索了用户的微信群聊网络与微信使用程度对网络信任产生的影响,同时探讨网络信任与用户参与电子口碑(信息传递与意见寻求)的关系。基于此前国内外学者的学术贡献和文献资料,本研究假设并检验了四个主要变量之间的路径关系。研究发现,当用户的群聊网络越大时,其越倾向于持有更为负面的网络信任;而当用户更频繁地使用微信,更依赖微信时,其对微信的关系网络持有的信任程度也越高,也更愿意通过微信参与信息传递与寻求他人的意见。此外,网络信任作为一个中介变量,传导了微信使用对电子口碑的影响。

与此前研究普遍关注的社交媒体使用不同,这一研究聚焦在微信这一特殊的互动情境,并尝试对微信群聊构成的群网络进行定量研究。基于此前学者对社交网络中强关系、弱关系以及“潜在关系”的研究,本研究认为,微信群聊网络与联系人网络的本质差别在于,前者存在着后者网络所不具有的潜在关系——技术性地存在于用户群聊网络中,却并未被“激活”的关系。这些潜在关系的存在,使得群聊网络较之联系人网络具有更多的不确定性、不熟悉性以及不可控性。当这些潜在关系随着群聊网络的扩大而增多时,用户对微信建构的关系网络的整体信任感将被减弱。

微信群聊网络呈现了以微信和QQ为代表的中国社交媒体平台区别于欧美流行的移动通信应用(比如WhatsApp,Line)的主要特质在于:前者更突显多人参与的群聊功能;而后者更强调一对一的即时通信功能。本研究也希望能够借此引起学界关于群聊现象的关注,从这一个小的切口观察当下经历社会文化、政治经济转型期的中国公众参与网络群体行为的一些特征。并在中国学者已经开始有意识地对群聊现象进行文化解释时[14],从实证研究的角度为传播学人进一步了解群聊现象提供一些经验证据。

本研究存在一定的不足和进一步改进的空间。首先,本研究只考察了中国的微信使用者。正如前文提到,群聊现象承载着文化特质,考虑到微信目前正在增长的庞大的国际用户,未来的研究可以考虑进行跨国用户的使用行为比较。第二,本研究采用的是分阶段便宜抽样,尽管这一抽样方法一直被广泛采用——特别是对于互联网、社交媒体使用行为的研究上;但是,读者仍需要谨慎处理本研究得到的结果。第三,基于探索性研究的局限,本研究采用了单一项目(single-item measurement)对群聊网络的大小进行测量,尽管有国际研究已经对这一手段在结构方程模型中的运用进行了合理性的解释[28],但是从测量信度和效度的考虑上,未来研究中将采用多项目的量表对此进行测量,也希望学者能够提供更好的建议来测量用户的群聊网络的大小。最后,本研究采用了结构方程模型来假设并检验主要变量之间的关系,值得注意的是,结构方程模型并不必然意味着各变量间的因果关系。作为横断面研究,本论文得到的结论是相关关系层面的解释,而不能作为判断因果关系的依据。