高速铁路非正常情况下列车运行调整方法研究

郭 骁 中国铁路上海局集团有限公司调度所

高速铁路在运营过程中常受到诸如事故、自然灾害、设备故障等不利因素的干扰,导致无法按图组织行车,运营系统安全性降低,继而发生安全事故。面对各种不利因素引起的非正常情况,列车调度员须统筹考虑对运输生产多个方面的影响,结合应急处置特征重新制定列车运行调整计划,确保高铁运营安全和运行秩序的恢复。

国内专家学者们在列车运行调整领域开展了广泛而深入的理论研究,文献建立了高速铁路列车运行调整策略优化模型,构建了情景—策略匹配表,并编写算法进行实例分析;文献建立了列车到发顺序优化、动车组运用及周转优化等多个运行调整模型,研究了列车运行波动时,到发线运用计划的调整原则和方法。

但在实际调度指挥中,传统理论的调整方法有一定局限性,例如不完全适用于现行高铁设备、规章制度和行车组织办法;同时对于应急处置中衍生出新的非正常情况时,运行调整的弹性不够等。因此,结合高铁运输组织现状,融合不断变化的规章制度,模拟列车调度员在实际列车运行调整过程中的思路和方法,对于研究我国非正常情况列车运行调整技术至关重要。

1 非正常情况下列车运行调整分析

1.1 高速铁路非正常情况的含义

大多数情况下,动车组、线路、通信信号、牵引供电等高铁行车设备都处于正常工作状态,整个铁路系统能够按既定运输计划和行车组织方式开展运输生产活动,一切主客观条件都处于符合列车运行的正常条件。然而在某些情况下,当这些主客观条件发生了不利于列车运行的变化,使得铁路系统偏离了既定计划或行车方式,这些情况则称之为列车运行时的非正常情况。可将高速铁路非正常情况概括为:在高速铁路运输组织过程中,发生行车设备故障、不良自然条件、人为因素影响等突发事件,导致行车条件改变,不能按既定运输计划和行车组织方式完成运输生产的情况。

1.2 非正常情况下列车运行调整周期

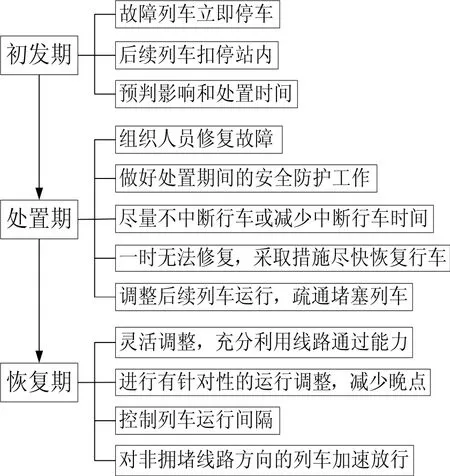

根据应急处置的整个过程,可将非正常情况下列车运行调整周期(简称非正常调整周期)分为三个阶段:初发期、处置期和恢复期。通过对非正常调整周期的判定,可以追踪检查应急处置的进度,并选择合适的运行调整方法。各阶段的具体工作见图1。

图1 非正常情况下列车运行调整周期

1.3 非正常情况下列车运行调整目标

非正常情况对高铁运输组织带来的最直观影响就是列车晚点,同时也会产生安全隐患及风险。列车调度员一方面需要严格按章执标,协调各部门进行应急处置,确保列车运行安全;另一方面需要灵活运用各种运行调整方法,调整站车顺序及时刻,充分利用通过能力和运行图缓冲时间,减少列车晚点及晚点传播,尽快恢复运行秩序。

非正常情况下列车运行调整目标可表述为列车运行安全性、总晚点时间最少、始发晚点时间最少、总晚点列数最少、非正常调整周期持续时间最短等多个目标,这些目标综合在一起也可作为评价列车运行调整结果优劣的指标,而列车调度员的实际列车运行调整过程,就是对各目标统筹兼顾的体现。

(1)列车运行安全性是铁路运输最重要的目标,无论采用何种运行调整方法都必须在确保安全的前提下进行。列车运行安全性不仅指列车本身的安全,也包括所有与列车运行有关的人员(含旅客、乘务人员、故障处理人员)、设备等的安全,以及作业过程的合规性、标准化等。

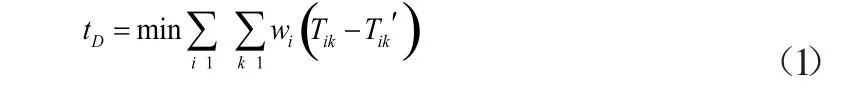

(2)总晚点时间最少,计算公式为:

式中:tD—列车总晚点时间;n—列车总数;m—列车停站总数;Tik-列车i在k站的实际到达时间;T'ik'-列车i在k站的图定到达时间;wi-不同种类列车的权重。

(3)始发晚点时间最少。列车终到晚点时间超过站内折返时间时,其后续交路列车则会始发晚点,并往后续多趟交路列车继续传播,造成连带晚点,延长运行秩序恢复时间。优先放行紧交路(折返时间短)的列车,可有效减少折返列车始发晚点,减轻列车晚点传播,从而加快运行秩序恢复。计算公式为:

式中:t始—始发总晚点时间;Ti始—列车i的实际始发时间;Ti始'—列车i的图定始发时间。(4)总晚点列数ND最少,计算公式为:

(5)非正常调整周期延续时间是指从非正常情况发生起,经历初发期、处置期和恢复期,至恢复正常运输秩序所经历的时间。列车调度员通过合适的应急处置及运行调整,可减少中断行车时间,提高区间和车站的通过能力利用率,尽快恢复运行秩序。

1.4 非正常情况下列车运行调整方法

列车运行调整的实质就是处理列车与列车,列车与区间、车站的关系,规定列车占用区间和到发线的合理时机。可根据非正常调整周期、对列车运行图的影响程度,将非正常情况下列车运行调整方法分为3级。

(1)Ⅰ级调整方法,指仅改变列车在车站的到发时刻、办客股道等,对本线后续及邻线列车影响较小的常规运行调整方法,可用于非正常调整周期的任意阶段,包括:

A1—扣停列车;

A2—变更越行方式及地点;

A3—有计划扣点开车及人为控速;

A4—变更固定办客股道或基本进路。

(2)Ⅱ级调整方法,指改变列车在区间或站内的行车方式,但不涉及列车图定运行径路和停站的改变,对本线后续及邻线列车均有一定影响的运行调整方法,主要用于处置期和恢复期阶段,包括:

B1—反方向行车;

B2—区间列车退行或返回后方站;

B3—启用备用动车组。

(3)Ⅲ级调整方法,指涉及列车运行径路、停站以及列车是否上线等,对本列或其他列车有较大影响的运行调整方法,主要用于处置期和恢复期阶段,包括:

C1—列车停运;

C2—变更列车运行径路;

C3—增减办客停站。

不同的运行调整方法有其适用条件及使用限制,例如:扣停列车是为了确保行车安全,避免列车进入故障地点或区间,从而引发安全事故或增加应急处置的困难所采用的调整方法;反向行车,需考虑车站的线路设置是否具备列车在指定一个或多个区间的反向条件,并衡量对邻线列车的影响;停运列车时,停运车站应尽量选择多股道、两端咽喉区有渡线道岔或与动车所相连接的较大客运站,方便车底存放及回送,而停运列车应尽量选择局管内短交路,以及办客站可由其他列车替代的列车,减少因车底维修、交路调整造成的空车底回送和对旅客出行的影响。

2 非正常情况下列车运行调整实例分析

2.1 场景概述

以沪宁城际线某次应急处置案例为蓝本,设计非正常情况场景:

x年x月x日7:20,G7029次列车运行至沪宁城际线苏州城际场~苏州园区间下行线K77+000处因车轮不旋转紧急制动停车,随车机械师检查发现1号车左侧轮对轮缘中度擦伤,故障处理完毕后需限速45 km/h至就近车站换车。因苏州园区不具备车底停放条件,G7029次返回后方站苏州城际场,上海虹桥站开热备动车组0G8002次至苏州城际场替换G7029次并组织旅客换乘。苏州城际场工务人员乘坐后续首列列车至区间停车检查紧急制动区段的钢轨,发现钢轨被擦伤,暂时无法处理,伤轨地段限速80 km/h运行。

按照非正常调整周期将本次应急处置流程概括如下:

(1)初发期:7:20~7:25,G7029 次区间故障,列车调度员扣停后续列车。

(2)处置期:7:25~9:10,机械师下车检查,邻线列车扣停(会车侧检查时)或限速160 km/h(非会车侧检查时);G7029次限速返回后方站;热备动车组0G8002次运行至苏州城际场,旅客进行换乘;工务人员在苏州城际场乘坐首列列车赴区间检查线路;列车调度员安排下行线后续列车在各站的停车股道。

(3)恢复期:9:10~运行秩序恢复,工务人员线路检查完毕,开通区间,伤轨地段限速80 km/h运行;列车调度员组织被扣停列车恢复运行,对晚点列车交路进行调整。

2.2 列车运行调整方法运用分析

从初发期至恢复期,选取基本图7:00~12:00时间段内上下行75趟列车运行线,选用不同的列车运行调整方法,人工铺画出运行图M1、M2。

对列车运行调整方法的选用,M1、M2均采用了A1~A4(扣停列车、变更越行地点、扣点开车及人为控速、变更固定办客股道)、B2(列车返回后方站)、B3(启用备用动车组)等6种Ⅰ、Ⅱ类调整方法,其中B2、B3为应急处置所必须采用的调整方法。

不同的是,M1在下行线中断行车期间,利用上行线反方向运行了5趟列车,但造成上行列车不同程度晚点;此外,M1停运了G7206/G7205次(G7029次后续交路,上海站~苏州城际场~上海站)一对晚点短交路列车,以确保后续交路G7236次上海站正点始发,即使用了B1(反方向行车)、C1(列车停运)两种Ⅱ、Ⅲ类调整方法。而M2则是待区间开通后再放行列车,且未停运任何列车,交路调整时均顺延晚点。

2.3 结果统计与比较分析

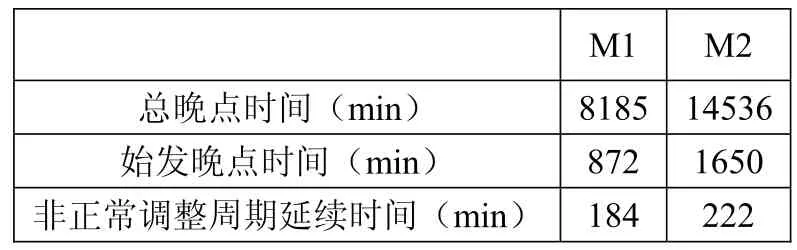

根据2.2所述,可认为M1、M2的运行调整均符合列车安全性的要求,并选取总晚点时间(tD)、始发晚点时间(t始)、非正常调整周期延续时间(t持续)作为比较指标,进行列表统计。

对跨线列车,仅统计该列车在本线各站的晚点时分;对停运列车的晚点统计,各站晚点时分均为该列车的总运行时分加上终到折返时分;对非正常周期持续时间,本文以下行被扣停的晚点列车全部到达终到站(分界站)的时刻作为运行秩序恢复时刻,即非正常周期终止时间,开始时间为列车停车时间。统计结果见表1。

表1 列车运行图调整结果统计

指标的权重计算可利用层次分析法,构建两两比较判断矩阵,通过乘积根法计算出各指标的规范化权系数,并对判断矩阵进行一致性检验,得出tD、t始、t持续3个指标的权重分别为 0.6(l1)、0.3(l2)、0.1(l3)。

两种运行调整方法的加权晚点指标分别为:

tM1 在本例中,M1的运行调整结果优于M2。与采用顺延晚点的M2相比,M1选用反向行车,对减少列车晚点和恢复运行秩序都具有良好的效果,且足以抵消对上行列车的晚点影响,此外,反向行车对于疏解在途拥堵列车和减轻各站股道运用的压力也有积极的影响。而停运一对短交路列车,虽然造成旅客需改乘其他列车,但因这一对列车运行径路短、沿途办客站均有较多列车可替代,对旅客出行影响并不大;同时,列车的停运不但保证了G7236次及后续交路的正点(M2中G7236次始发晚点74 min,至本日交路结束均无法恢复正点),通过减少列车运行线也减小了区间通行能力的压力。由此可见,非正常情况下合理选用列车运行调整方法能有效减少列车晚点、加快运行秩序恢复。 本文通过高铁运营过程中遇有非正常情况时,在目前应急处置辅助决策系统还未到位的情况下,模拟列车调度员的思路和决策进行列车运行调整,并进行定性和定量的探讨分析。建议采取人工智能、大数据系统进一步分析其可行性,并开发相应智能化系统,与调度集中系统相互集成,实现列车运行调整与信号系统的自动化控制,从而优化应急处置,保障高铁运营安全,提升旅客服务水平。2.4 结论

3 结束语