超声引导技术在实施肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中的应用效果

郑治国

(宣汉县人民医院麻醉科,四川 达州 636150)

神经阻滞麻醉因具有作用时间长、麻醉效果好等优点,近年来在临床上得到了广泛的应用[1]。

相关的临床研究指出,应用超声引导技术对患者进行肌间沟臂丛神经阻滞麻醉的临床效果较好,能够提高其舒适度。为了进一步分析超声引导技术在肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中的应用效果,笔者对在宣汉县人民医院麻醉科进行肌间沟臂丛神经阻滞麻醉的80例患者的临床资料进行了回顾性研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究的对象为2015年12月至2016年12月期间在宣汉县人民医院麻醉科进行肌间沟臂丛神经阻滞麻醉的80例患者。根据入院的先后顺序将其分为观察组和对照组,每组各40例患者。对照组患者中有男性24例,女性16例;其年龄为21~76岁,平均年龄(56.7±10.2)岁;其中有骨科疾病患者11例,神经内科疾病患者18例,肿瘤患者11例。观察组患者中有男性25例,女性15例;其年龄为22~77岁,平均年龄(55.4±9.7)岁;其中有骨科疾病患者12例,神经内科疾病患者18例,肿瘤患者10例。两组患者的一般资料相比,P>0.05。

1.2 方法

对对照组患者进行异感定位的肌间沟臂丛神经阻滞麻醉。麻醉方法是:在患者进入手术室后,为其建立静脉通道,并对其呼吸频率、血压等生命体征进行监测。为患者静脉注射0.5 mg的戊乙奎醚。在患者前、中斜角肌的间隙处进针,在针尖引出异感后进行回抽操作,确认回抽无脑脊液或血液后,向此处注射40 ml浓度为0.45%的罗哌卡因。完成注射后,对注射区域进行按摩。应用超声引导技术对观察组患者进行肌间沟臂丛神经阻滞麻醉。麻醉方法是:在患者进入手术室后,采用常规的方式为其建立静脉通道,并对其呼吸频率、血压等生命体征进行监测。为患者静脉注射0.5 mg的戊乙奎醚,协助其取平卧位,并将其头部偏向非麻醉侧。

将超声仪线阵探头的频率调整为10~14 MHz,在探头上均匀地涂抹耦合剂,然后在探头上套上无菌封套。使用该探头对患者的胸锁乳突肌、中斜角肌及臂丛神经等部位进行多切面扫查,以确定最佳的进针位置。在进行穿刺的过程中,注意调整进针的角度和深度,以避开颈外静脉。在臂丛神经中干、下干区域注射浓度为0.45%的罗哌卡因。完成注射后,将针尖退至中斜角肌与胸锁乳突肌之间,然后在臂丛神经的上干腹侧注射浓度为0.45%的罗哌卡因。完成注射后,对注射区域进行按摩。

1.3 观察指标

对比两组患者接受麻醉操作的时间、接受麻醉穿刺的次数和麻醉相关并发症的发生情况。

1.4 统计学意义

对本次研究中的所有数据均采用统计软件SPSS 20.0进行处理与分析。计量资料用(±s)表示,采用t检验,计数资料用%表示,采用χ²检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

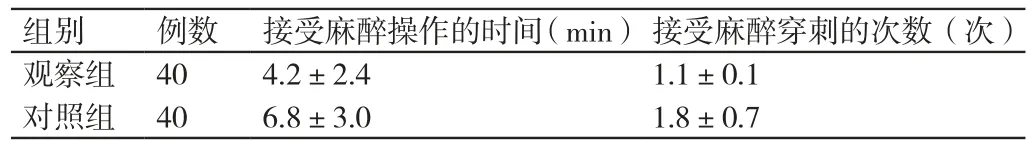

2.1 两组患者接受麻醉操作的时间和接受麻醉穿刺次数的对比

观察组患者接受麻醉操作的平均时间和接受麻醉穿刺的平均次数分别为(4.2±2.4)min、(1.1±0.1)次,对照组患者接受麻醉操作的平均时间和接受麻醉穿刺的平均次数分别为(6.8±3.0)min、(1.8±0.7)次。观察组患者接受麻醉操作的时间短于对照组患者,P<0.05。观察组患者接受麻醉穿刺的次数少于对照组患者,P<0.05。详见表1。

表1 两组患者接受麻醉操作的时间和接受麻醉穿刺次数的对比

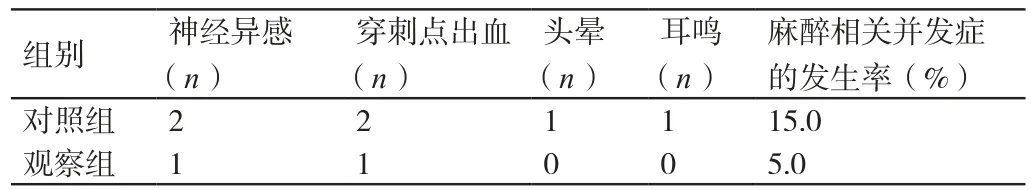

2.2 两组患者麻醉相关并发症发生情况的对比

观察组患者麻醉相关并发症的发生率为5.0%,对照组患者麻醉相关并发症的发生率为15.0%。观察组患者麻醉相关并发症的发生率低于对照组患者,P<0.05。详见表2。

表2 两组患者麻醉相关并发症发生情况的对比

3 讨论

实施神经阻滞麻醉是麻醉科医生需要熟练掌握的基本技能。以往临床上常采用异感定位的方式对患者进行神经阻滞麻醉,但效果不够理想;极易对患者的神经造成损伤,从而可导致其发生多种麻醉并发症和麻醉意外[2]。超声引导下的麻醉穿刺是利用人体不同组织在超声成像中的不同确定穿刺的位置,以便将穿刺针准确地置入到神经周围及血管内的一种麻醉穿刺技术[3]。与传统的盲探穿刺法相比,超声引导下的麻醉穿刺法具有定位精准、操作简单、安全性高等优点[4]。李月阳[2]研究指出,采用超声引导技术对患者进行神经阻滞麻醉可有效地缩短进行穿刺操作的时间,提高穿刺的成功率,降低患者麻醉相关并发症的发生率。本研究的结果显示,观察组患者麻醉相关并发症的发生率(5.0%)低于对照组患者。观察组患者接受麻醉操作的时间短于对照组患者,其接受麻醉穿刺的次数少于对照组患者。

综上所述,超声引导技术在肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中的应用效果较好,可有效地缩短患者接受麻醉操作的时间,减少其接受麻醉穿刺的次数,降低其麻醉相关并发症的发生率。