中国英文学术期刊综合数据与国际影响力解析(1887-2017)*

□文│鲍 芳 张月红 吴 坚

美国科学基金委最新公布的2018年SEI指标显示,综合各学科产文量,中国已经略超美国,为最高产量的国家。[1]但是我们与发达国家在科研实力方面的差距实在不容回避,2018年的最新统计显示,学术出版业公认的权威数据库ESCI、SSCI、AHCI收录中国期刊的数量,仅在亚洲地区,都低于日本与韩国;中国SCIE库刊数也低于日本,仅在Scopus数据库高于这两个国家。[2]而据近日中国科协发布的《中国科技期刊发展蓝皮书(2017)》(简称“蓝皮书”)统计的5000余种科技期刊(STM)的体量却远远大于这两个亚洲国家,[3]根据相关文献的数据推算,并经咨询中国科学院文献情报中心,目前日韩两国的科技期刊分别约为1700种和600种。[4]

中国的英文学术期刊迎来大好的发展机遇,但同时也面临一些不容回避的问题。正如前几天在社交媒体“知识分子”刊登的文中所述,一位西方出版业的评论家直言,“的确,中国科技期刊国际 影 响 力 提 升 计 划(PIIJ,Project for Enhancing International Impact of China STM Journals)证明,中国能够成功地为全球学术生态贡献更多的高影响因子的期刊”,与此同时他也提出了一系列的问题,如:什么是高影响力期刊的标准、中国评估期刊的最佳做法是什么、除影响因子外还要考虑哪些因素、对期刊出版和编辑团队评估的绩效指标是什么、仅仅专注影响因子是期刊管理的最佳方式吗?等等。[5]

我们开展这个项目的研究的目的在于:一则系统回顾100多年来中国英文学术期刊的发展历史以及整体办刊特征;二则基于近15年中国内地英文学术期刊的快速发展,探讨国际影响力的提升效果;三则尝试回答国际同行提出的上述问题。

一、中国英文学术期刊综合数据

“蓝皮书”公布中国科技期刊总数达5020种,其中(具有CN号的)英文刊302种。[6]而实际有许多中国出版的英文刊虽未获批CN号,但已通过与海外出版商合作,获取国际连续出版号ISSN。因此,作者团队相继对国内外各大期刊检索库(中国知网、Web of Science、Scopus、DOAJ),相关地区权威图书馆期刊库(台湾华艺线上图书馆、香港中文大学图书馆),协会与学会(中国高校科技期刊研究会、中国科学技术信息研究所、中国科协)进行统计,以及通过百度和谷歌等搜索引擎补充数据,截至2018年3月26日前的结果显示,130年的历史跨度(1887—2017)间,中国(含港、澳、台)共出版了548种英文学术期刊,约占中国科技期刊总量的10%。

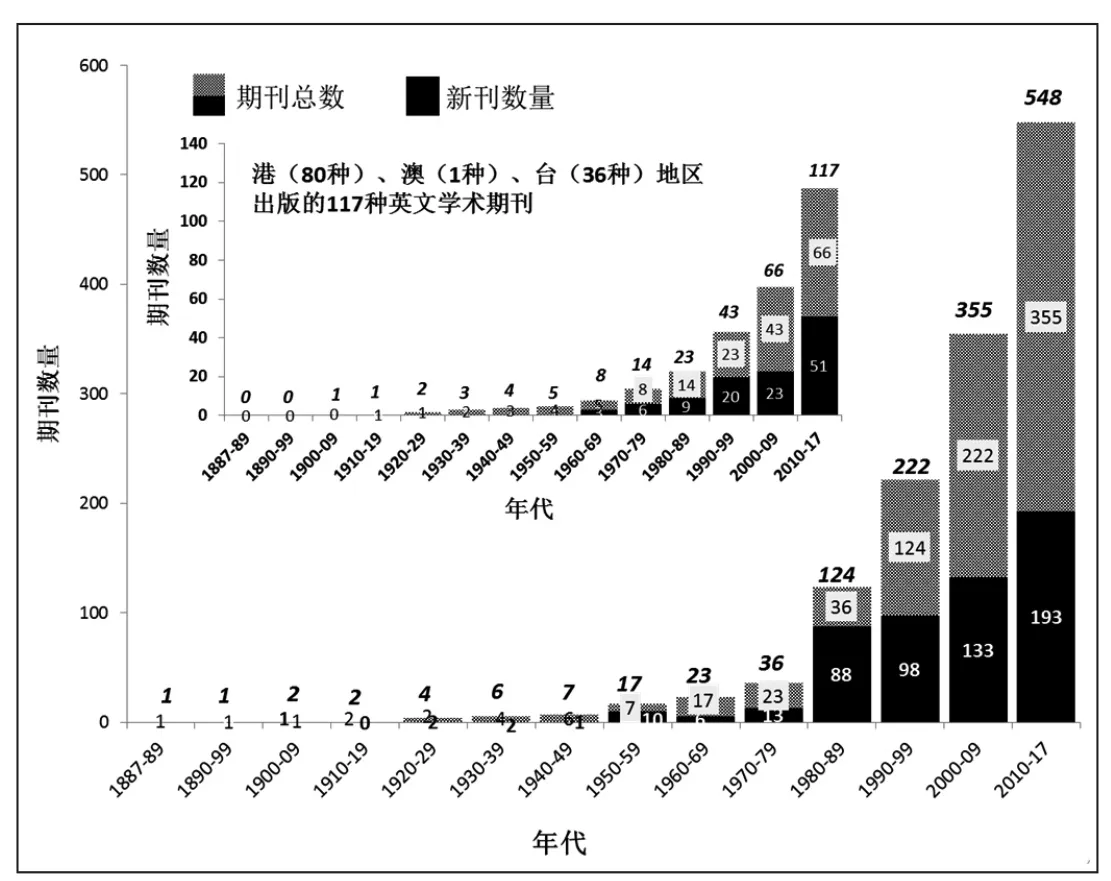

1.创刊数量

基于图1的统计资料显示,中国目前有548种英文学术期刊,其中内地431种,台港澳地区117种。中国第一本英文学术期刊中华医学会会刊Chinese Medical Journal(《中华医学杂志英文版》)诞生于1887年。20世纪50年代以前,中国还创办了6种英文期刊,分别是:台湾医学会会刊Journal of the Formosan Medical Association(《 台 湾 医 学会杂志》,1902年创刊)、中国地质学会主办的ACTA GEOLOGICA SINICA English Edition (《地质学报(英文版)》,1922年创刊)、台湾生理学会会刊Chinese Journal of Physiology(《中国生理学杂志》,1927年创刊)、中国科学院动物研究所和中国动物学会联合主办的Current Zoology(《动物学报》,1935年创刊)、台北“中华医学会”会刊Journal of the Chinese Medical Association(《中华医学会杂志》,1938年创刊)、台湾儿科协会和台湾新生儿学会联合主办的Pediatrics and Neonatology(《儿科学与新生儿学》,1949年创刊)。进入20世纪80年代,中国英文学术期刊快速增长,平均每10年就有100种新刊诞生,这与之前学者相关研究得出的数据基本一致。[7,8]特别是自2013年始,国家六部委推出“中国科技期刊国际影响力提升计划”(简称“PIIJ”)项目的5年间,中国内地创办新刊达100种,其中有73种已获得CN号(本文只统计2017年12月31日前已出版创刊号期刊)。

图1 1887—2017年中国创办英文学术期刊的数量统计(含台、港、澳)

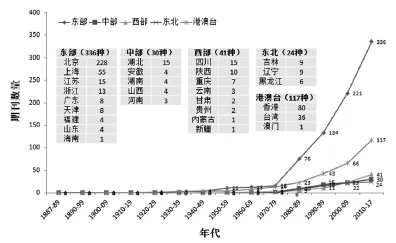

2.地域分布

我们依据《中国省域竞争力蓝皮书》中对于“东中西部和东北区域”的划分标准,[9]整理出我国不同地理区域的英文学术期刊分布情况。由图2可以看出,改革开放以来,经济及科技相对发达的东部地区期刊数量一直遥遥领先,目前已出版336种英文学术期刊,其中多达228种期刊出版地在北京,其次是上海55种,仅河北省暂未出版英文学术期刊。中部地区目前出版30种英文学术期刊,其中湖北15种,江西暂无英文刊。西部地区目前出版41种英文学术期刊,其中四川15种、陕西10种,广西、西藏、青海、宁夏暂无英文刊。东北地区目前出版24种英文学术期刊,分别为吉林9种、辽宁9种、黑龙件6种。另外,台港澳地区亦呈现持续增长,目前已有117种英文学术期刊(台湾36种、香港80种、澳门1种)。可以说,目前548种英文学术期刊地域分布不均匀:东部占61%;28个省(区、市)有英文刊,北京占总数的42%,6个省份(河北、江西、广西、西藏、青海、宁夏)暂无英文刊。

图2 1887—2017年中国创办英文学术期刊的地域分布(含台、港、澳)

3.学科分布

我们在统计过程中,根据刊物主要报道内容,将中国英文学术期刊划分为科学( Science)、技术(Technology)、医学(Medicine)和社会科学(Social science)四大类别。从图3可以发现,现有的548种英文学术期刊中,90%为科技期刊(STM,491种),且科学、技术、医学期刊发展较均衡,人文社科类期刊数量稀少(仅有57种,占10%)。进一步比较台港澳和内地英文刊学科分布可见,两者STM期刊与人文社科类期刊比例十分相近,但内地的科学、技术类期刊和台港澳地区的医学类期刊各自占比较高。

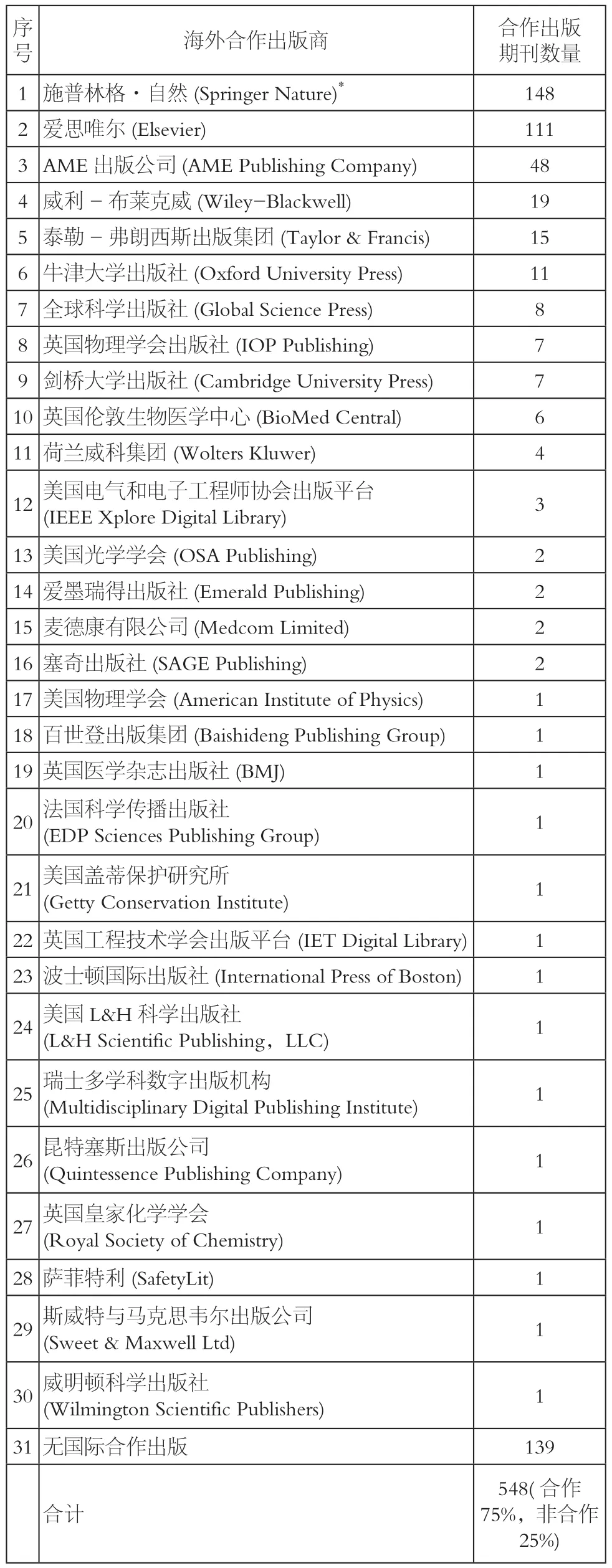

4.出版模式

图3 中国英文学术期刊的学科分布

荷兰有爱思唯尔(Elsevier),德国有斯普林格[Springer,2015年与自然(Nature)合作],英国有NPG[现为施普林格·自然(Springer-Nature)]、牛津大学出版社(OUP)、剑桥大学出版社(CUP)、塞奇出版社(SAGE)、泰勒-弗朗西斯出版集团(T&F)等,美国有各专业学会,如美国临床肿瘤学会(ASCO),以及总部在美国但早已发展成为全球性大学会组织的美国电气和电子工程师协会(IEEE),它们都拥有各自的学术出版机构。然而,令人遗憾的是,截至今天,中国还没有一家英文期刊学术出版集团或平台,能够独立地走向全球市场,获取学术出版利润。因此,大多数中国英文期刊选择走借船出海之路。从表1可以看出,中国的548种英文刊有409种(75%)选择与海外出版商合作出版。目前共有30家海外出版社参与中国英文学术期刊出版合作,其中占市场份额最多的是施普林格·自然(148种,其中内地142种)和爱思唯尔(111种,其中内地75种)。应该感谢近20年“国际船只”载着中国学术期刊有了“能见度”,未来的路如何走得更宽、更远,还值得同行们认真思考。

二、中国内地英文学术期刊国际影响力解析

目前权威数据库每年发布的数据仍然是大家公认的计量指标。此前已有学者基于汤森路透(现为科睿唯安)JCR公布的系列指标,从定量指标层面对“国际影响力提升计划”(PIIJ)1期资助期刊进行分析,讨论该项目实施效果。[9,10]本研究将探讨近年来中国内地英文期刊JCR排名整体表现以及PIIJ 1~2期项目的实施效果(2018年尚未统计)。

1.内地英文刊JCR分区走势

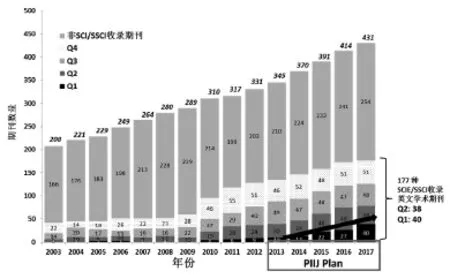

以近15年(2003—2017年)中国内地英文学术期刊为统计对象,基于JCR每年公布的具有影响因子和学科分区期刊数据,整理出2003—2017年中国内地出版的英文学术期刊及其JCR分区走势图(见图4)。从中可以看出,中国内地英文刊在近15年来由208种增加到431种,增长率107%。其中被SCI和SSCI收录期刊数量由2003年的42种增加至2017年的177种,增长率321%;而位于学科Q1(前25%)的期刊数量由2003年1种剧增至2017年的40种,增长率400%。

(数据统计日期为2018年3月26日)注:在2015年5月Springer与Nature合并之前,Nature Publishing Gourp(NPG)与中国合作出版17本英文期刊。

表1 中国英文学术期刊国际合作的分布

图4 2003—2017年中国内地出版的英文学术期刊及其JCR分区走势

2.“国际影响力提升计划”(PIIJ)的实施与效果

2013年起,由中国科协联合财政部、教育部、新闻出版总署、中国科学院、中国工程院(六部委)组织实施的“中国科技期刊国际影响力提升计划”(PIIJ,Project for Enhancing International Impact of China STM Journals),[11,12]让 国 际 学 术 期 刊同业“羡慕又嫉妒”。全球学术与专业出版者协会(ALPSP),在其2013年8月期的电子月报(Alert)行业新闻中,以 “中国期刊发展计划(Chinese Journal Development Programme)”为题详尽报道了PIIJ项目,这也是最早报道这个项目的西方媒体。[13]因为至今没有哪个国家对学术期刊的出版投入如此大力度的基金资助项目,若按市场规律来论,期刊也是一种商品,市场决定它的生存。PIIJ这个项目是中国英文学术期刊发展史上的一大幸事应载入史册,因为该项目的确帮助中国期刊快速走向世界。

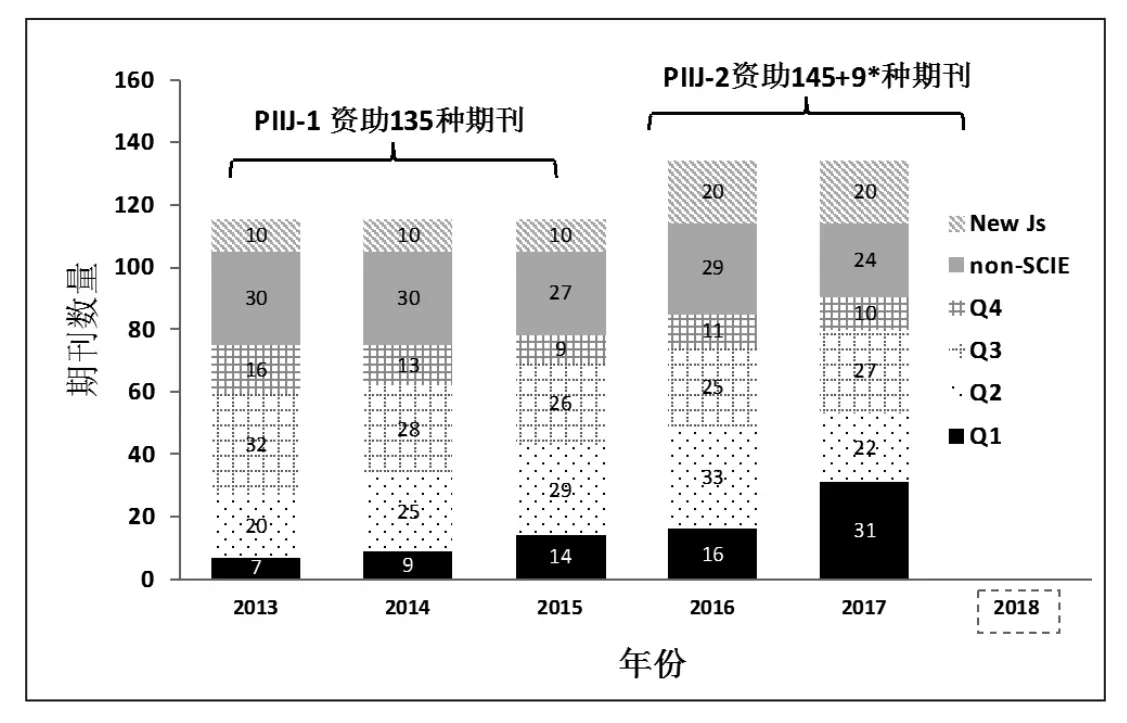

表2基本反映了PIIJ项目实施时间、周期以及不同奖助的基金类型,依据项目推进及官方报道推算,国家已经投入约6.69亿元,相当于1亿美金。其效果参见图5:以Q1区为例,PIIJ项目资助期刊在2013年仅为7种,2017年上升到31种,增长率244%。这些快速提升的成果吸引了欧美同行热切关注,也引发了文章开头部分提出的一系列问题,值得我们思考并讨论。

表2 中国科技期刊国际影响力提升计划(PIIJ)资助情况

图5 中国科技期刊国际影响力提升计划(PIIJ)资助期刊JCR学科分区情况

三、中国英文学术期刊未来可持续发展的思考

进入21世纪10年代,中国英文学术期刊无论从数量还是质量上均得到快速提升。应该说,PIIJ项目起到了一定的推动作用。然而,中国的英文刊要想在国际出版舞台产生更强的话语权和影响力,国际同行所关注的问题需要认真思考。下面从国际期刊的基本标准展开,谈谈我们的一些基本认识。

1.什么是国际期刊的标准?

一个标准的国际期刊,要遵守并接轨国际出版标准,如COPE的出版伦理规范、ORCID开放研究者标识以及CrossRef所推行的一系列数字化标识等;要有良好的国际化融入性,如作者、读者、引用、包括开放学术市场、在国际数据库的显示度等;同时也要积极成为国际同业协会与学会的一员(如STM、SSP、 ALPSP等),开放、协同、参与这个行业的交流与讨论,共同应对这个行业的变革与创新。

2.什么是真正的高影响力期刊?

对于高影响力期刊的评估,大家认为应该从定量与定性两个方面界定。定量因素,如IF、Cite Metric等,它们的确能够反映一定学科范围内所产出作品的实质性的影响指标; 定性因素,如有的学科不一定能够依据定量指标考量, 但其产品能够对政府及企业等机构的政策导向、技术报告产生影响,或在国际评估中获奖、受表扬或展示等,这些也是一种影响指标。

3.国家或本领域评价期刊的最佳做法是什么?

我们认为要与时俱进,面对当下科技行业讨论聚焦的“诚信的出版内容与创新的技术举措”,基本都围绕着一个核心,即“让所有的科研产出有价值,能使用”,让有价值的出版内容传播快,最后的落脚点是有价值才有用,有用才有影响力。所以我们既要关注“计量”指标的提升,更要关注我们期刊出版的内容诚信有用,对科技研究与人类进步真正产生价值。这个话题值得学术界与出版业共同讨论,产生共识。

4.专注于影响因子是管理期刊的最佳方式吗?除影响因子外,还要考虑哪些因素?

据悉,发明“Impact Factor”的加菲尔德也曾说过,“尽管IF有瑕疵,但是目前还未见更好的计量指标能代替它要完成的工作”。的确,生活在数字时代的我们有点悲哀,好像没有数据不知得失,没有数据不会思考,但这又如何怪罪加菲尔德与他的SCI和IF呢?我们不必纠结于评价影响因子本身,更多精力应该放在制订适合自身刊物的可持续发展战略,办期刊还需风物长宜放眼量。

5.中国期刊出版对外商的某些依赖是PIIJ出资者要关注的问题吗?

根据相关数据,92%的PIIJ-2期受资助的英文期刊,均选择了与海外出版商合作出版的模式。[14]从另一个角度来说,或许中国学术期刊依靠政府的强大后盾、衣食无忧的习惯要作出改变了,以中国现在的科研走向世界前台的实力,是否到了可以打开市场的时候了?否则中国期刊的影响力、综合能力、声誉都会打折扣的。当然打开市场起码要5~10年的学习实践过程,这不是急功近利可以做到的,走市场对我们期刊业是一门“新学问”。

以上是我们关于国际同行关注话题的初步思考。还有其他几个问题,例如“出版者和编辑团队的聚焦点或关键绩效指标应该是什么?”“与国际商业出版社的合作,及与国际出版学会的合作有什么区别?”希望留给我们每位期刊研究者和出版人,在不断的实践总结中予以思考和解答。