基于资源差异性的古村落旅游发展模式研究

周维楠,宋 晗,张潇涵,林祖锐

(1. 中国矿业大学建筑与设计学院,江苏 徐州 221116;2. 东南大学建筑学院,江苏 南京 210096)

20世纪80年代末,乡村旅游在我国逐渐兴起,作为乡村中极具特色的古村落,也因此迎来发展机遇。随着古民居群落数量越来越少,古民居的稀缺性及与现代民居景观上的差异性引起了人们的重视,这一资源类型的旅游价值和社会价值逐步显现出来[1]。古村落旅游发展模式分类与特点的相关研究较为丰富。如基于村落多维属性的组合状况将古村落旅游发展划分为3种模式:保护区模式、城镇化模式以及社区参与模式[2];基于开发主体的不同将其旅游发展分为外源式与内生式两种[3];基于乡村旅游发展历程,将其划分成3种模式:文化观光型、休闲度假型以及生活体验型旅游发展模式[4]。本文依据德化县古村落个体资源的独特性,力求解读资源差异性影响下的古村落旅游开发模式。

1 研究区域概述

德化县位于福建省中部,泉州市西北部,是中国当代著名瓷器产地。而且德化县也是“中国民间艺术之乡”,其内民间文化艺术百花齐放,历史文化遗存众多。同时德化县城镇化率处于泉州市中上水平,在73.6%左右。更值得一提的是,德化县古村落现状良好,数目众多,分布呈现均好状态(图1)。

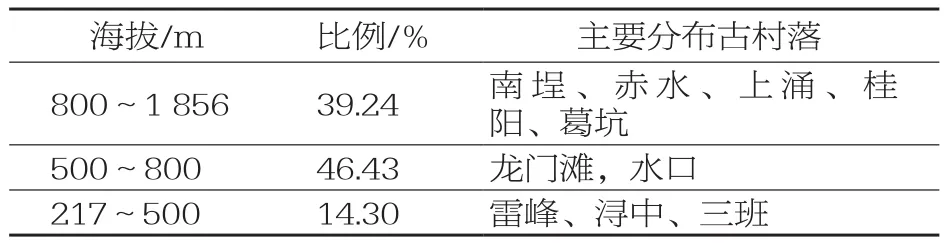

德化县地貌具有鲜明的山地景色,全县地势偏高,中部高耸,往四周呈阶梯状渐降,东南低于西北。地形复杂,地貌以低中山地为主。河流以戴云山为中心,呈叶脉状向四周伸展,属闽江水系和晋江水系。境内山脉连绵起伏,多呈北东—南西走向,森林覆盖率达77.3%[5]。同时气候条件优越,资源丰富,属亚热带海洋性季风气候;德化县总人口30.40万人,常住人口27.79万人,境内少数民族众多,民族相互融合现象明显,属于多民族杂居类型;德化县主要经济产值来源以种植业和养殖业为主,年均GDP处于泉州市中下游水平;德化县古村落分布特征明显,全县75%以上的古村落驻地海拔在600~900 m以上,少数古村落分布在海拔200~500 m的山间丘陵、盆地、与河谷阶地(表1)。

图1 德化县地理区位示意图(来源:作者自绘)

表1 德化县古村落分布状况

德化县的人口集中在城关,城关以外其余乡镇劳动力逐渐空化,导致了古村落居民的生活水平极低,有发展第三产业的期望。德化县古村落大都依山傍水,或背山面水,或背山面田,或择水而居,实则形成一个有山势围合、藏风纳气的空间,是一处天人合一的自然景观。这种以人地山河为视图,以神灵护佑获得安全感与归宿感的理想图像,形成了闽南古村落的空间环境意象。

2 资源差异性分析

基于田野调查与文献研究,选取德化县境内旅游发展较好的6个典型古村落进行系统分析。选取依据为上位规划、经济水平、文化特色、知名度、旅游发展现状以及差异性特征这6个方面(图2)。在剖析共性特征的基础上,揭示古村落旅游资源的差异性。

图2 研究对象分布图(来源:作者自绘)

2.1 特色分析

综合分析各个村落的历史文化、山水格局、乡土特色、民居建筑风格4个部分的特征,并揭示共同属性与特点,具体如下。

(1)历史文化:德化县历史文化悠久,自唐以来便形成了德化县的基本雏形,经过历朝历代发展变迁,如今德化县拥有10个镇、8个乡。分析发现:6个典型古村落在历史文化方面有着极大的相似之处,同根同源,具有一体多元的特征。都具有明显的闽南传统历史文化特色,宗祠文化、庙堂文化盛行,建筑文化极具包容性,戏剧文化呈现多种戏剧并存的现象。

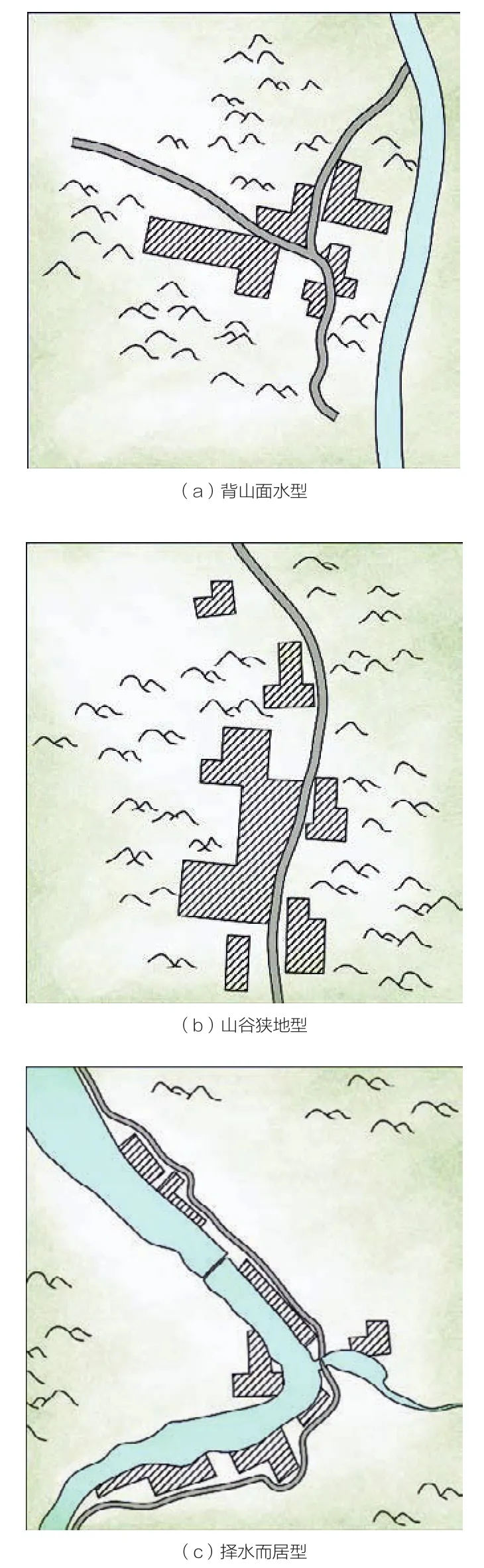

(2)山水格局:古村落的山水格局大多依照周围环境综合考虑,总体可概括为背山面水、山谷狭地、择水而居3种形式(图3)。道路或从村前顺势穿过、或在村落间蜿蜒曲折,具有闽南古村落传统选址特征。

(3)乡土特色:德化县古村落乡土气息浓郁,民俗活动繁盛且丰富多样,主要结合具有闽南特性的宗族文化活动而展开,或结合手工业发展而来的陶瓷文化。加之德化县古村落内少数民族众多,民族之间的融合为乡土民俗的发展提供了良好的温床,诞生了具有多元文化内涵的民俗民艺,乡土文化是古村落旅游发展不可忽视的一部分。

(4)民居建筑风格:德化县的民居建筑具有典型闽南建筑的特色,大多为木结构,建筑造型朴素大方,色彩和谐统一,明亮鲜活,内部空间层次丰富,石材与片砖插花砌筑,山花与入口处采用红砖贴面,形成了强烈的色彩对比。庙宇、宗祠众多,且建筑工艺精巧细腻,体现了当地居民祈求神灵庇佑的心理需求。

图3 古村落山水格局示意图(来源:作者自绘)

2.2 差异性分析

德化县在历史文化、上水格局、乡土特色、民居建筑风格4个方面的特征具有一致性与普遍性,但各古村落在民俗、历史、景观、地理区位4个方面具有明显的差异性,即古村落个体之间存在差异性。这也是古村落特有的发展优势与潜力。

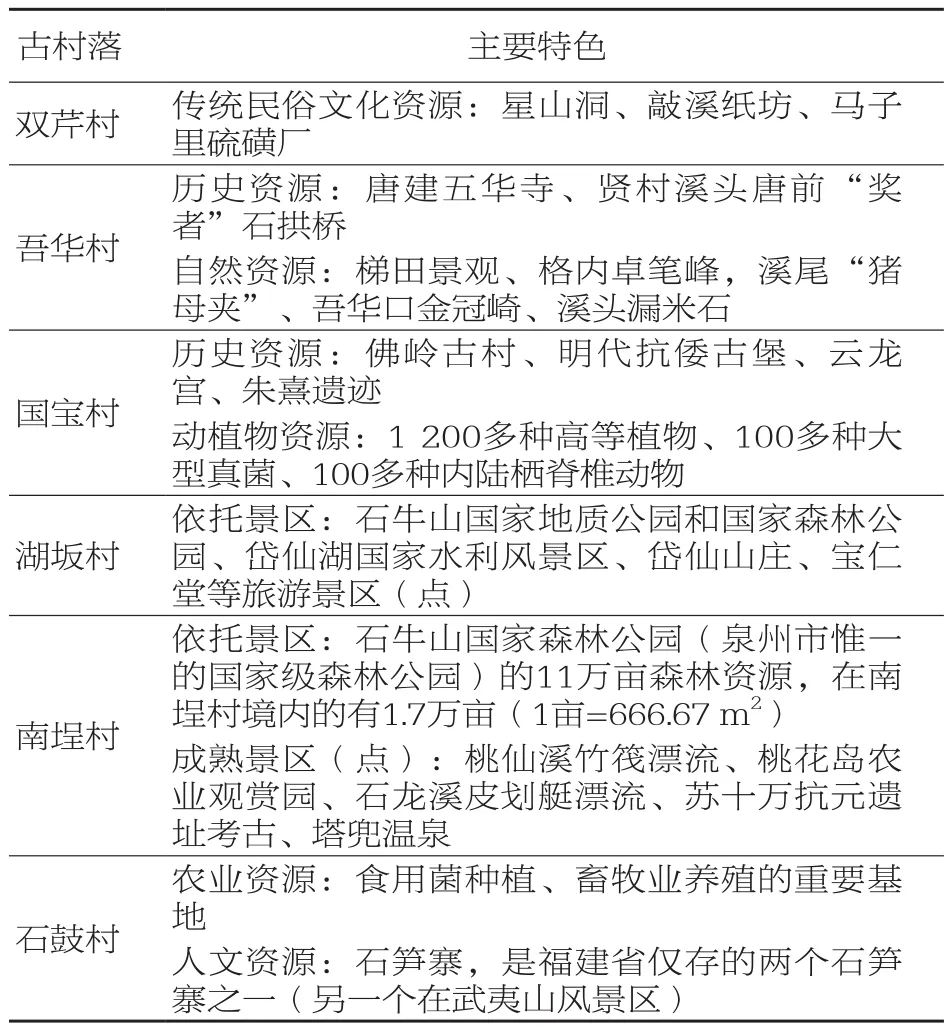

本文选取的6个发展较好的古村落特色明显,这种特征的差异性直接推动了村落的旅游发展(表2)。差异性的存在导致古村落之间的资源可替代性好,从而避免了由于资源集聚带来的屏蔽竞争[6]。由此可见,德化县的古村落旅游发展潜力巨大,经过合理组织和协调,能够形成具有德化特色的、可持续发展的古村落旅游网络。

表2 德化县古村落资源差异性分析

3 古村落旅游模式分析

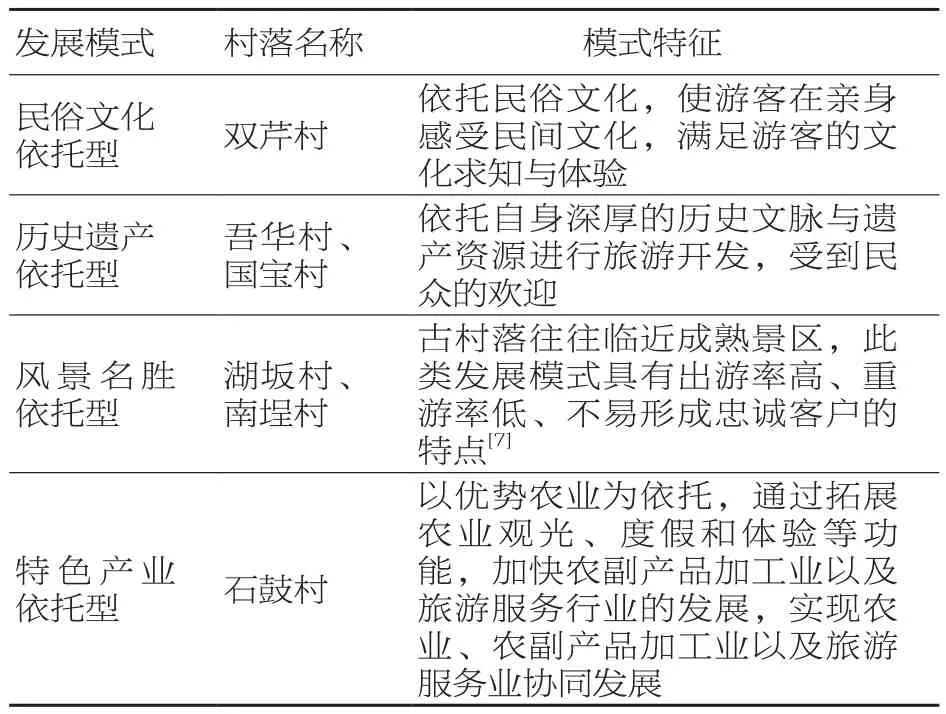

德化县古村旅游发展还处于萌芽阶段,目前没有呈现时间的跨度性变化。在没有外界企业、政策扶持以及旅游机构等的介入下,德化县的古村落基于本身地域环境,应最大化地利用个体所依托的旅游资源。基于此,根据资料查阅以及调研成果,将德化县旅游发展较好的古村落依据其自身特征,现阶段发展状况以及依托资源优势具体分为以下4种:民俗文化依托型、历史遗产依托型、风景名胜依托型、特色产业依托型(表3)。

表3 德化县古村落旅游发展模式特征分析

3.1 民俗文化依托型

其自身通过组织梳理民俗民艺的价值与脉络,有序地开发其古村落旅游价值,深入挖掘旅游产品的深层次内涵,将民俗文化作为古村落旅游产品的根基,提高自身旅游的档次和品位,以双芹村为例,主要利用马子里硫磺厂展现冶炼、造纸、生产硫磺的历史。该类模式应合理开发、组织资源,保留传统民间文化的同时,刺激旅游发展。但是民俗文化应该保留其原真性,不要被快速的社会发展、城市化、现代化所影响,不应由于过度迎合消费而失去其原有的民俗文化内涵。同时避免出现过度开发以及刻意开发的现象,保存古村落生态性、自然性的原本面貌。

3.2 历史遗产依托型

历史文化依托型旅游发展模式是古村落旅游体系中一个比较重要的组成部分,古村落依托自身深厚的历史文脉与丰厚的遗产资源进行旅游开发,潜力巨大。德化县古村落内丰富的历史文化遗产应该被系统认知与梳理,以德化县吾华村为例,其历史文化资源丰富,如唐建五华寺、贤村溪头唐前“奖者”石拱桥,同样,自然资源也类型各异,有梯田景观、格内卓笔峰、吾华口金冠崎等。该模式应依托自身历史文化优势,积极开展乡村旅游,当然也存在着历史保护与开发之间的矛盾,给古村落旅游的可持续发展带来了诸多限制。

3.3 风景名胜依托型

德化县部分古村落在成熟运营的风景名胜区辐射内,自然与人文资源丰富的景区为古村落旅游在资源和市场方面带来了发展契机,周边的古村落借助这一优势,发展较为迅猛。以德化县湖坂村为例,其周边知名景区有:石牛山国家地质公园和国家森林公园、岱仙湖国家水利风景区、岱仙山庄。当前该古村落旅游发展较为稳定、经济收入可观。此类模式的成功关键在于合理依托景区的经济带动效益,同时对游客形成持久的旅游吸引力。

3.4 特色产业依托型

德化县处于郊区的古村落借助优越的区位优势,依托便利的交通运输条件与充余劳动力,辅以高效信息化渠道,实现农业产业化。发展农业为主,旅游为辅的产品结构,加快农副产品加工业和旅游服务业的发展,推进农业向二、三产业转型。实现农业、农副产品加工业、旅游服务业三位一体,共同发展。以德化县石鼓村为例,积极发展浔中镇食用菌种植与畜牧业养殖,同时农家饮食得到了发展,餐饮服务业形成了一定的规模。特色产业依托型旅游发展模式更加适用于处于郊区的古村落,注重结合区位与人才优势,以期科学转型。

4 结束语

旅游发展在短期内刺激了古村落社会与经济迅猛发展的同时,也引发了公众对于旅游可持续的系列思考,理性地认知古村落旅游发展模式对其具有一定的借鉴意义。最为重要的是古村落需要探索出一条基于本土地域特征的旅游发展之路。首先,应正视地域文化与遗产的重要性,挖掘区域内古村落自身的独特价值。其次,将资源与旅游发展紧密相连,最大化地利用资源优势,充分发挥古村落个体特点,科学进行个体开发与区域整合,使古村落旅游发展上升至新的历史发展阶段。