车来了:“公交神器”打造城市公交的“超级未来”

文/本刊记者 祁娟 熊燕舞

元光科技总裁、“车来了”总裁兼首席科学家孙熙博士

坐公交,最扰人的就是“傻等”。等成了一尊石像,还不见车来,那种油然而生的挫败感着实让人沮丧。现在,这种情况随着“车来了”的诞生,将有明显改观。

“车来了”是什么?是国内领先的实时公交信息服务平台(APP、微信公众号和小程序等),由武汉元光科技有限公司(以下简称“元光科技”)开发。“车来了”始终致力于智慧出行服务,其通过为用户精准提供公交车的到站距离、到站时间,以及显示整条公交线路的通行状况,来帮助用户规划出行时间,不仅缓解了候车时的焦虑与不安全感,也大大提升了出行效率。

公交是城市运转最重要的脉络之一。当每位公交出行者能做到精准出行,就会盘活一个城市的交通脉络。“当前,城市公交交通仍具有极大的发展潜力,我们的愿景就是能对城市人口使用量最大的公共出行工具,做一款产品来赋能,并创造持续性的价值。”元光科技总裁、“车来了”总裁兼首席科学家孙熙博士在接受本刊采访时表示。

北大博士毕业的孙熙是不折不扣的技术男,师从中科院院士、大数据专家梅宏,创业前曾是IBM中国研究院的一名研究员。一次对某城市智慧交通项目的预研,让他萌发了基于大数据来改造和提升城市公共出行服务的初衷,并与几位志同道合的朋友一起创办了元光科技。“元光”意为最初的光亮,对孙熙们而言,这一寓意正诠释了对“车来了”能够“最先带给行业光亮”的希冀。

暗潮涌动

这几年,互联网技术的飞跃式进步,使得LBS(基于位置服务)的应用在移动出行领域变得越来越广泛。以滴滴出行为代表带来专车市场的颠覆性变革,以飞常准、航旅纵横为代表使得航班变得精准掌控,而人数远大于其他交通出行工具的城市公交领域,却显得寂寥。

究其原因,一些城市公交虽有政府层面的大力支持和推动,但受困于公交公司技术能力和资金的不足,若要将公交车传回的大量GPS数据进行处理和改造,仍需依赖专业的技术团队。换句话说,这一领域有着天然的门槛。

据交通运输部相关数据显示,全国约有5亿公交人群,平均每日出行人数高达2.8亿,加上一天至少两次的高频出行特点,使得切入实时公交市场的难度最高,价值也最大。同时,也意味着,作为出行领域最后一块版图的实时公交,正成为出行类产品的必争之地——

2013年,几乎与“车来了”上线同步,百度地图正式进军实时公交领域。随后,腾讯、高德等巨头们纷纷入场,各类实时公交查询APP也如雨后春笋,一时间,实时公交市场暗潮涌动。

孙熙表示,做实时公交查询,看上去功能简单,实际上技术壁垒很高,一旦实现技术突破,不太容易被人复制。“做公交实时查询需要技术积累。由于每个城市的公交信息化程度不同,因此在数据加工上,每个城市所需要处理的技术细节也不尽相同,‘车来了’在经历几年的磨练后,技术上是有明显优势的。”孙熙分析道。

此外,与巨头进场相呼应的是我国打造智慧城市的远略,比如始于2012年公交都市战略的推进,同时各地加紧对智能交通的布局,让“车来了”这种能为百姓带来便利的民生类应用,获得当地政府更多的关注,也意味着政府层面在民生类的数据开放上会越来越宽。

基于此考虑,经过近五年扎实专注的深耕和积累,截至目前,“车来了”已覆盖了包括天津、深圳、成都、重庆、佛山等近100个城市,用户下载量近8000万,微信用户量超800万。良好的发展势头使得团队初期就迎来了雷军、徐小平、袁岳等的天使投资,之后阿里巴巴、宽带资本都跟进注资,突破了创业公司最艰难的前三轮融资。

“车来了”始终致力于智慧出行服务,其通过为用户精准提供公交车的到站距离、到站时间,以及显示整条公交线路的通行状况,来帮助用户规划出行时间,不仅缓解了候车时的焦虑与不安全感,也大大提升了出行效率。

“车来了”独有优势的背后,体现的是移动互联网技术对传统城市公交的解构与重构

数据获取

作为实时公交最重要的支撑,数据源是“车来了”所要面临的头等大事。

据了解,要确保实时公交信息的精准,数据源至少需要以下三部分获取并加以有效整合:一是官方公交数据资源,这是最基础、最核心的构成,也是实时公交类应用能否有机会、有速度并且最终做到一定规模的关键;二是对官方数据的实时纠偏,以保障实时公交信息查询的精准性;三是现实的乘坐体验,这也是居民出行选择的重要因素之一。

让人欣慰的是,2017年2月,“车来了”公交大数据分析平台正式上线,并与多个城市政府建立战略合作,此次上线,最大的看点不在于“车来了”业务版图的扩张,而在于国内城市开始陆续全面开放公交数据给服务民生的互联网企业。

一直以来,国内公交车的实时数据所有权都归属于城市交通管理部门,却极少对外开放。一方面是由于部分城市公交集团开始意识到实时公交的价值,正着手开发自己的实时公交系统,另一方面则是对信息安全的担忧——在开放的大背景下,各方一旦形成数据库共享关系,就有出现安全漏洞的可能,那么商业秘密或隐私信息的泄露是不得不考虑的重要因素之一。

孙熙介绍说,“车来了”目前在各城市获取数据的方式主要有两种:一种是直接购买授权,一种是以服务换资源。后一种常常出现在与政府部门或公交集团合作时。

值得一提的是,当“车来了”面临大量城市基础数据维护时,用户间的互助共享显得至关重要。孙熙介绍说,曾有用户在两周时间内为“车来了”拍摄了近200块站牌,以便“车来了”能将更精准的信息分享给更多用户。而这些基于现实体验进行自主分享的用户,被“车来了”亲切地称为“公交侠”。

“我们鼓励用户在‘车来了’平台共享信息,这对‘车来了’极大的助力作用,但最大的受益者还是回归用户本身。”孙熙认为。

精准优势

尽管不少地方政府部门正逐步敞开公交数据的大门,但遗憾的是,各地的信息化服务基础普遍较弱,加之设备陈旧,致使获得的数据质量参差不齐,“精准”无疑成为实时公交类应用的核心命脉,而这恰好是“车来了”所长。

技术是“精准”的前提。近90人的核心技术团队(包括两位博士和7位奥赛金牌获得者)成就了“车来了”独有的核心纠偏算法。在公交系统原有的LBS服务系统之上,“车来了”从外部自主研发公交车轨迹挖掘和分析技术,通过更精准的算法,推出公交大数据分析平台。

1.解决下车站点估算的行业难题。大数据分析平台首先通过车辆GPS数据分析出每日公交线路走向、各线路运营班次运行情况,然后结合IC卡刷卡数据,将GPS、IC卡等数据,变化成任意班次任意时间任意站点的车辆上下车人数和在车人数,为每位刷卡乘客画出完整OD。通过模型叠加、置信度评价、长时间维度沉降等算法,良好地解决了在只有上车刷卡数据没有下车数据情况下,下车站点估算这一行业难题。

2.转变关注点。大数据分析平台将关注点从车辆线路转变到乘客客流方向,在对每条线路、每个站点的客流班次进行分析后,动态掌握公交运力与出行需求之间的实际匹配情况,帮助运管部门了解掌握城市居民出行规律,为公交发展规划、线路优化调整、优化财政补贴结构、建设低碳绿色出行等方面提供数据和决策支持。

3.降低运营成本。通过对客流双向不均匀系数、断面不均匀系数等指标的分析,综合计算线路在客流、时间上的最优解,帮助公交企业合理优化交通运力调配、发车间隔和详细时刻表,满足公交企业对成本、效率的需求。

4.用户画像。通过“车来了”APP数据,掌握城市居民关注的热门线路与站点,并根据用户的实时位置信息判断城市等车人群的聚集情况,为高峰期、节假日等特殊时期的运力安排提供有效帮助。

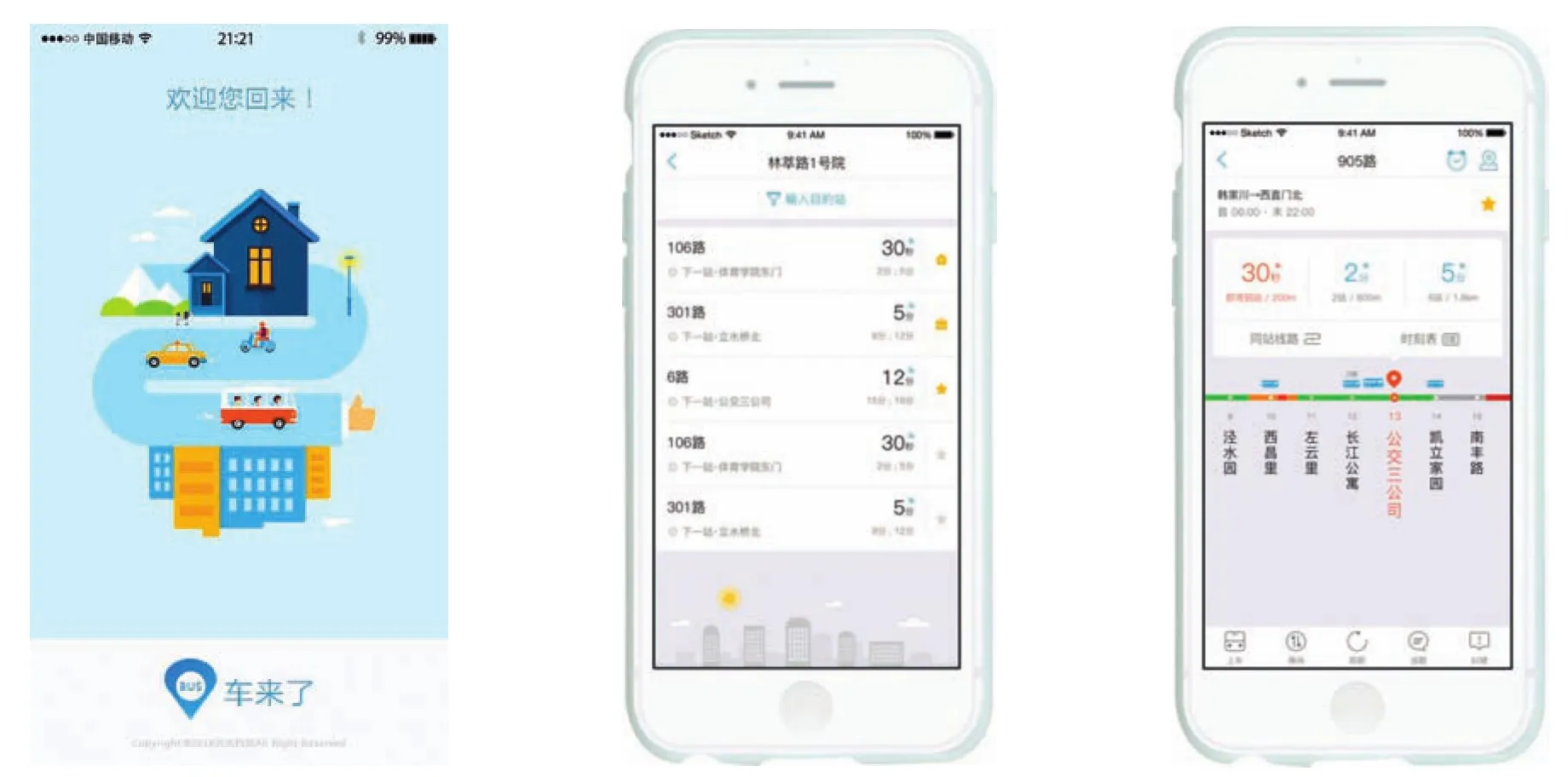

“车来了”APP的界面简洁而一目了然

实践合作

“车来了”独有优势的背后,体现的是移动互联网技术对传统城市公交的解构与重构。目前,“车来了”已帮助十余个城市政府建成公交大数据平台,包括深圳、东莞、嘉兴、重庆、中山、三亚、盘锦、佛山、泰安等,为当地公共交通的改善提供助力。

以与广东佛山交通运输局合作为例:“车来了”在佛山的用户量近600万,在佛山市构建公交“九纵十横”的骨干线网过程中,“车来了”以实时GPS数据和IC卡刷卡数据为基础,全面分析了佛山市公共交通人口的出行状态,总结了行政区-交通小区-任意范围内三级人口流入流出规律,为线网走向、站点设置、车辆运力配置,以及规划与骨干线网接驳的线路等提供技术支持,实现城市交通的便捷、快速出行。

在孙熙和他的团队看来,“车来了”与政府部门合作的基础,源于政府部门的惠民需求。“与政府合作,实际上就是将政府所关注的便民服务与互联网企业的获客运营经验绑定在一起,最终实现双赢。”孙熙表示。

市场化探路

相比风生水起的出租车和专车,实时公交一直不温不火,还有一个无法回避的原因,即商业模式的不清晰。无论如何,在蛰伏几年后,“车来了”努力向商业化模式迈出了艰难的第一步。

“2017年是‘车来了’探索商业模式元年,今年我们也在拓展用户上车后更多的使用场景,比如我们目前在做一些内容化的尝试,试图满足用户在上车场景中的内容消费需求”,孙熙如是说。