武陵山跨界旅游区空间结构优化问题研究①

摘 要:本文基于社会网络理论视角,运用经济学引力模型对武陵山区11个地级市、自治州和1个直辖市的旅游经济基础数据进行了联系度分析,并借助Netdraw和Ucinet6.0软件测量网络密度、网络中心度和核心—边缘关联度,发现武陵山区旅游空间结构具有显著性特征,并以此构建了该区旅游业发展空间结构模型和优化机制。

关键词:社会网络 跨界旅游 空间结构

中图分类号:F592 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2018)07(c)-112-03

跨界旅游区是自然地理单元完整但被行政边界相对割裂的旅游目的地(杨孝忠,张捷,乌铁红.跨界旅游区的组织网络结构与合作模型——以大别山天堂寨为例.地理学报,2009),因其地理空间的完整性、边界效应的显著性和旅游资源的共享性,日益成为打造无障碍旅游区和统筹协调区域发展的重要突破口。国内外学者在跨界合作逻辑原则、跨界旅游竞合模式、跨界旅游边界效应、跨界旅游管理等方面已经取得了较多的研究成果。本文尝试从社会网络理论这一独特视角,分析武陵山区跨界旅游空间结构优化机制。

1 武陵山跨界旅游区概况

1.1 武陵山跨界旅游区基本情况

武陵山区系指湖南、湖北、重庆、贵州4省(市)相邻地区的71个县(市、区)(2015年10月,中办发[2015]95号文件),省际交界面积大,少数民族聚集,旅游资源丰富,是中国首个编制区域发展与扶贫攻坚规划并率先试点的区域经济协作区。武陵山区既蕴含独具一格的自然景观,又拥有浓郁厚重的人文景观。 仅湖南省境内区域就拥有3处世界自然(文化)遗产、2个国家级地质公园、60多个国家级重点风景名胜区、20多个国家级森林公园和107个自然保护区(《湖南文化创意产业发展研究报告》 http://www.hnwhcycy. com/shownews.asp?id=7645)。湖南张家界的森林公园、湘西的凤凰古城、湖北恩施的腾龙洞、重庆黔江的“蜀东西湖”小南海、贵州铜仁的梵净山声名远播,区域内聚居杂居的苗、侗、白、瑶、土家等多民族形成浓郁的少数民族风情,独特的自然风光与多元的人文风采构成了武陵山区丰厚的旅游资源基础。

1.2 武陵山跨界旅游区经济发展情况测度

基于数据的可取性与可比性,本文選用武陵山区域内的宜昌、恩施、常德、重庆、张家界、湘西、怀化、益阳、娄底、遵义、铜仁和邵阳12个地级市(州、直辖市)作为基础研究单元。其中,旅游数据取自于2011年、2016年的《国民经济和社会发展统计公报》,片区内城市间的公路距离数据取自《中国高速公路及城乡公路网地图集》。同时,为了提升分析结论的准确性与科学性,将不一致的统计单位作了必要的数据处理。

本文基于社会网络理论视角,借鉴于洪雁等修正的经济学引力模型,对武陵山跨界旅游区经济联系度指标和旅游经济联系量指标两个核心指标进行了测度。同时,借助Netdraw和Ucinet6.0软件对武陵山跨界旅游区网络密度、网络中心度和核心—边缘关联度进行了测度。数据显示:2011年,重庆、张家界、遵义、常德的旅游经济联系量位居前四,共占武陵山区总量的76.451%。区域内的旅游经济联系度分布区间为[0,153],重庆—张家界、重庆—遵义、常德—益阳3组联系度最高,说明这三组城市间的旅游互动频繁,其中重庆—张家界这组联系度最高为153.327,是第二组的联系度2倍有余,说明区域内旅游联系分布严重不均;而娄底与铜仁、娄底与恩施、邵阳与恩施的旅游经济联系度最低。2016年,重庆、张家界、遵义、湘西的旅游经济联系量排名前四,但所占比重下降为69.537%;益阳、邵阳和宜昌居于末三位,仅占全区8.214%;湘西排名由第七上升到第四,旅游经济联系量增长明显。区域内旅游经济联系度分布区间为[0,730],依然是重庆—张家界的联系度最高,较之2011年提升了近4倍,其次为重庆—遵义、铜仁—湘西、重庆—恩施,较之2011年均有相当显著的增长。

2 武陵山跨界旅游区旅游经济发展空间结构分析

2.1 武陵山区跨界旅游空间等级结构形成的因素

(1)旅游交通方面。旅游经济联系方向众多、旅游经济联系量高的旅游核心位置均占据区位优越,交通便利,可进入性强;而区位较差、交通不甚便利的城市则因时间成本较高而被边缘化,成为一般旅游地。旅游城市间的“位势”特征集中反映了旅游地的空间结构差异。

(2)旅游资源方面。资源分布地域差异明显是导致旅游地空间结构差异的根本原因,重庆、张家界、铜仁、遵义、湘西、宜宾共拥有4A级以上景区24处,占据核心旅游资源的57.1%,均成为区域旅游发展的重要旅游城市。

(3)旅游政策方面。在西部大开发的背景下,国务院成立了“武陵山经济协作区”,国务院和国家发展改革委员会共同制定扶贫攻坚规划,把武陵山区的社会经济发展列入国家发展计划。借助这个重大战略机遇,湘、黔、鄂、渝边区的各县市政府和有关部门在国家民委的主持下,组织参加武陵民族文化论坛,积极探索保护、开发和利用以及发展武陵民族文化旅游产业,一定程度上为跨界旅游合作创造机会,促进了区域内旅游经济联系均衡发展。

2.2 武陵山跨界旅游区旅游经济结构化发展存在的问题

(1)“行政区经济”现象明显。武陵山跨界旅游区是一个相对独立的地理单元,地缘关系紧密,人文风俗相近,经济水平相当,自然环境和社会发展特征上都具有较强同一性,是典型的多级跨界旅游区(包括省、市、县、乡四级政区),但是“行政区旅游经济”现象明显,区域管理对象纷繁复杂,在长期行政区隔下的各方利益博弈阻碍了潜力巨大区域旅游协调发展。

(2)跨界旅游区整体竞争力不强。武陵山跨界旅游区交通条件相对落后,严重影响到旅游边缘区与旅游核心区、过渡区之间的连接通道,阻碍了旅游目的地之间的旅游经济关联度;同时跨界旅游区旅游资源建设重复度高,“叠加效应”发挥不够,共融共生的发展格局尚未形成,甚至存在恶性竞争,削弱了跨界旅游区的整体竞争力。

(3)跨界旅游区经济联系度低。区域内旅游经济联系薄弱,只有重庆、张家界、遵义、常德等少数城市联系较为密切,且集中表现为重庆与张家界的联系,而邵阳、娄底、益阳、恩施处于边缘化状态,发展相对独立。

(4)跨界旅游区网络结构不稳定。通过Ucinet6.0软件计算中心度, 可以发现:2011年,重庆、张家界的中介中心性分别为0.347、0.249,分别为平均数的4.2倍与3.8倍,合占总数的59.6%,即重庆与张家界占据网络中大多数结构洞,说明网络节点主要被二者所掌控,区域发展对其依赖程度极高。这样的网络结构具有不稳定性,其他节点的发展受限制明显,影响到彼此间的联系和区域平衡区域发展。

3 武陵山跨界旅游区空间结构优化机制和发展模式构建

3.1 武陵山跨界旅游区空间等级结构优化机制

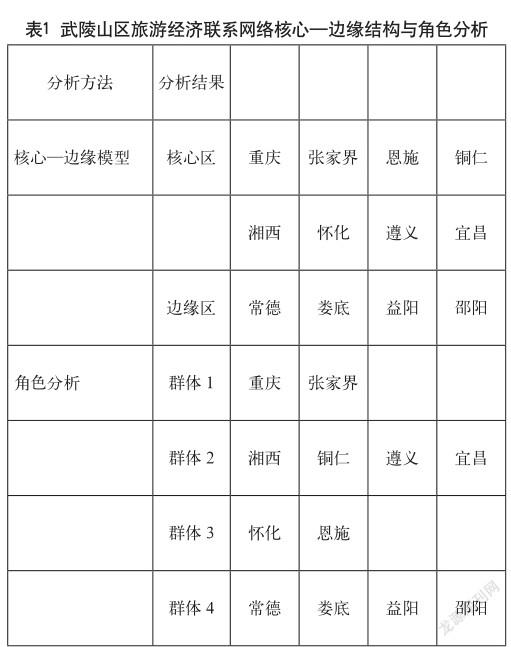

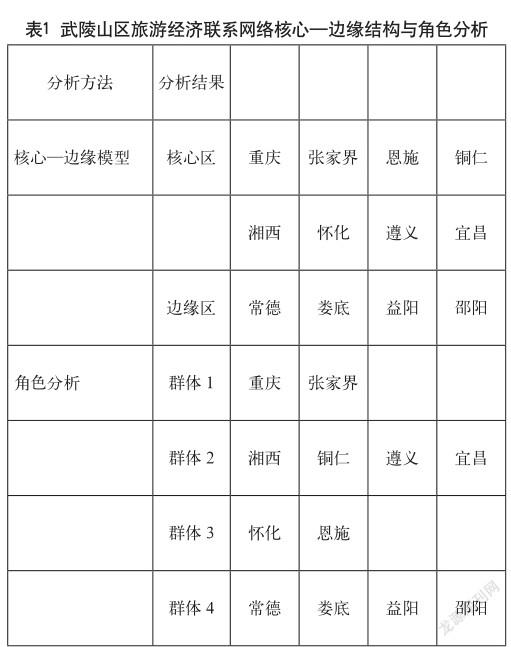

借助ucinet6.0软件,利用基础性数据及其处理结果,得出2011—2016年武陵山区旅游经济联系的网络空间结构呈现出区域内中心网络相对密集,四周稀疏的格局。运用Cohesion/Network/ Density模块计算得出,2011年武陵山区旅游经济联系网络密度平均值为5.8589,方差为20.5668,2016年的网络密度平均值为38.4031,方差为106.3995。网络密度平均值提升幅度明显,这表明该区域旅游经济联系网络空间结构趋向亲密状态。运用Network/ Core-Periphery模块来完成核心—边缘模型构建,其中8个节点划分到核心区,剩余4个节点成为边缘区成员。根据密度矩阵所示,武陵山区旅游经济核心区密度为58.489,边缘区密度为14.865,两区密度相差近4倍,充分表明该区旅游经济联系网络呈现显著的层次结构。通过测量和计算各节点间的阿基米德距离,发现在结构与职能相似的节点,运用柱状聚类图归类,以明确定位网络中各节点的角色地位,最终将网络节点划分为4个节点群。

分析结果表明,武陵山区旅游空间网络存在明显分层结构,可划分为旅游核心区与边缘区,并按照城市节点的地位属性细分为四个角色群体,分别是核心、重要、一般和边缘旅游地这4个等级。对应群体1重庆、张家界为核心旅游地,群体2湘西、铜仁、遵义、宜昌为重要旅游地,群体3怀化、恩施为一般旅游地,群体4常德、娄底、益阳、邵阳为边缘旅游地,以此显著形成较为稳定的结构洞,如表1所示。

3.2 武陵山跨界旅游区空间发展模式构建

旅游空间开发模式重视客源地、目的地和旅游媒介等空间要素的关系,强调协调整合客源地、目的地和旅游通道三个要素,视旅游发展为整体系统开发,合理组织各大要素的空间组合,优化旅游空间结构,以求实现旅游可持续发展。法国经济学家佩鲁的增长级理论认为,增长往往最先出现在一些中心增长点或核心增 长级上,增长点和增长极自发辐射和影响周边城市发展。

武陵山区是一个相对独立的地理单元,地缘关系紧密,人文风俗相近,经济水平相当,自然环境和社会发展特征上都具有较强同一性,是典型的多级跨界旅游区,适宜建立呈梯度状的旅游增长层级,实现大旅游系统的整体开发。根据武陵山区旅游空间结构特征,可以构建三级梯度旅游增长级。

第一增长级,作为核心旅游地的重庆、张家界。二者兼具良好的区位优势与较高的旅游资源禀赋,需进一步强化旅游服务配套设施建设,改善口岸交通,完善旅游信息中心设施,提高旅游接待能力,发挥旅游核心区的带动力、辐射力。

第二增长级,作为重要旅游地的铜仁、湘西、遵义、宜昌。这四个地区拥有特色旅游资源,同时也是区域内重要的行政中心或区域中心城市,可作为旅游缓冲区,着重提升自身旅游景区质量,同时也要加强交通建设,发挥其旅游中转功能,整合周边小规模特色景点的连片开发,提升旅游聚集功能和辐射带动功能。

第三增长级,作为一般旅游地的怀化、恩施,和作为边缘旅游地的常德、娄底、益阳、邵阳。在网络扮演相对边缘化的角色,既要加强自身景区建设,也要强化宣传工作,选择联合营销策略,成为核心旅游区强有力的后备腹地。

4 结论与展望

综上所述:(1)2011—2016年,武陵山区旅游经济联系网络呈现出中间密集,四周稀疏的格局。旅游经济联系网络密度、网络中心度大幅度增长,而核心城市的网络中心度有所下降,更多节点在网络中占据结构洞位置,发挥了相应的促进作用。网络空间结构逐渐由松散走向紧密状态,由不均衡趋于均衡。(2)网络中存在明显的核心区与边缘区,整体分为4个角色群体,对应定位了武陵山区跨界旅游地核心旅游地、重要旅游地、一般旅游地和边缘旅游地。(3)根据社会网络理论的空间结构分析,将武陵山区旅游目的地分为旅游核心区、缓冲区和边缘区三类,对应从高到低构建三级梯度旅游增长级,带动整个旅游业的发展。

除了构建三级梯度旅游增长级外,还应该改善交通,打通旅游边緣区与旅游核心区、过渡区之间的连接通道,加强旅游目的地之间的旅游经济关联度;同时也要强化各方资源特色,降低临近旅游目的地的重复度,避免恶性竞争;实行联合营销策略,合理优化旅游路线,创建共享品牌,发挥“叠加效应”,改变区域旅游竞争格局,形成共融共生的发展格局,增强武陵山区跨界旅游整体竞争力。

参考文献

[1] 于洪雁,李秋雨,梅林,等.社会网络视角下黑龙江省城市旅游经济联系的空间结构和空间发展模式研究[J].地理科学,2015(10).

[2] 曹芳东,黄震方,吴丽敏,等.基于时间距离视域下城市旅游经济联系测度与空间整合——以长江三角洲地区为例[J].经济地理,2012(12).

[3] 杨效忠,陈东.跨界旅游区发展困境与旅游规划[J].旅游学刊, 2008(9).

[4] Pearce Douglas.Tourist development.A Geographic a Analysis[M].London:Longman Press,1995.

[5] Scott N,Baggio R,Cooper C.Network Analysis and Tourism:From Theory to Practice[M].Bristol:Channel View Publica-tion,2008.

①基金项目:贵州省科学技术基金项目:武陵山区旅游业的合作机制与模式研究(合同号:黔科合J字LKT[2012]09号)。

作者简介:李博(1983-),男,山东高密人,讲师,在读博士,主要从事区域经济和旅游管理领域研究。