甲基硫菌灵对季节性栽培双孢蘑菇褐腐病的生物活性及田间防效和安全性评价

张 怡, 钱忠海, 刘 琴, 王林贵, 沈迎春

(1.江苏省农药检定所,江苏南京 210036; 2.江苏里下河地区农业科学研究所,江苏扬州 225007;3.江苏省南京市高淳区农业委员会,江苏南京 211300)

我国食用菌产业发展迅速,为我国农业增效、农民增收、循环农业的发展发挥了重要作用。然而随着食用菌周年生产和栽培规模的日益扩大,食用菌病害的发生与危害呈现逐年加重的趋势,成为制约食用菌产业持续发展的重要因素。一方面病虫害对产量造成严重的影响,一般损失量达食用菌产量的20%~30%,严重时可达50%,甚至绝收[1];另一方面病害使食用菌产品品质降低,经济效益大幅下降,严重挫伤了菇农的生产积极性。

双孢蘑菇(Agaricusbisporus)是食用菌的一个重要品种,是目前世界上栽培最广泛、栽培量最大的食用菌品种,双孢蘑菇在分类上属于真菌门,担子菌亚门,层菌纲,伞菌目,蘑菇属。双孢蘑菇褐腐病又称蘑菇湿泡病,是由有害疣孢霉菌(Mycogoneperniciosa)引起的一种严重病害[2]。疣孢霉菌的分生孢子和厚垣孢子只感染蘑菇子实体,不感染菌丝体。在不同发育阶段侵染双孢蘑菇,其症状不同。在双孢蘑菇子实体分化前侵染,可形成白色棉状菌团,分不清菇盖与菇柄,切开其剖面可见菌柄中空,柄基部膨大。在双孢蘑菇菇盖与菇柄分化后被侵染,在菇床上菇蕾较短矮,初期其颜色略暗淡、无光泽,菇盖表面凹凸不平,之后病菇长出一层白色绒毛状菌丝体及分生孢子,发病后期病菇上出现透明的暗褐色液滴,并伴有腐败的臭味,最后病菇坏死且呈湿腐状[2]。其菌丝生长和分生孢子萌发适宜的温度为25 ℃,高湿有利于菌丝生长和孢子萌发[3],因此,在我国福建、四川、江苏、浙江等地区常有发生。发生病害的菇房产量减少10%~25%,病害发生特别严重的菇房减产达50%~60%。长期以来褐腐病防治主要依赖通风消毒等物理防治,而此类方法通常见效较慢、无法满足病害严重发生时的防治需求。目前,双孢蘑菇褐腐病的化学防治研究较少,使用杀菌剂常常由于病原菌和双孢蘑菇具有相似性,在农药选择上存在一定困难,因此药剂储备不足[4]。生产上常用多菌灵与百菌清进行防治,但易产生抗药性与残留风险[5]。本试验拟考察甲基硫菌灵对季节性栽培双孢蘑菇的安全性及对褐腐病室内毒力和田间防效的表现,筛选出合理的用药品种和实际应用技术,以期解决食用菌生产上的用药问题,保障其生产和产品质量安全。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试材料 双孢蘑菇、有害疣孢霉菌,均由福建省农业科学院植物保护研究所植物病理研究室保存。

马铃薯葡萄糖(PDA)培养基:马铃薯200 g,葡萄糖20 g,琼脂18 g,水1 000 mL。培养基置于黑暗培养箱,温度设定为28 ℃。

1.1.2 供试药剂 97.0%甲基硫菌灵原药,购自江苏嘉隆化工有限公司;70%甲基硫菌灵可湿性粉剂,购自江苏龙灯化工有限公司。

1.1.3 仪器设备 仪器设备主要有量筒、三角瓶、培养皿、移液枪、高压灭菌锅、超净工作台、恒温培养箱、直尺、JN-16C型背包式喷雾器等。

1.2 试验方法

1.2.1 室内毒力测定 在预试验的基础上,分别配制含 0.05、0.10、0.50、1.00、10.00 mg/L甲基硫菌灵的PDA培养基带药平板,并设不加药平板作对照。采用NY/T 1156.2—2006规定的平皿菌丝生长抑制法[6],将双孢蘑菇、疣孢霉菌接在PDA培养基平板上,于25 ℃预培养7 d,然后用直径为 5 mm 的打孔器在靠近菌落边缘的同一圆周上打取菌饼(保证同一重复供试病菌的菌龄相同),并用接种针在无菌条件下将菌饼接种到带药平板中央,菌丝面朝下,并设不加药平板作对照,置于黑暗条件下培养。每个处理4次重复。培养7 d后测量菌落直径,求出4次重复的平均值,得出各处理的菌落增长直径(菌落增长直径=菌落直径-5 mm)。

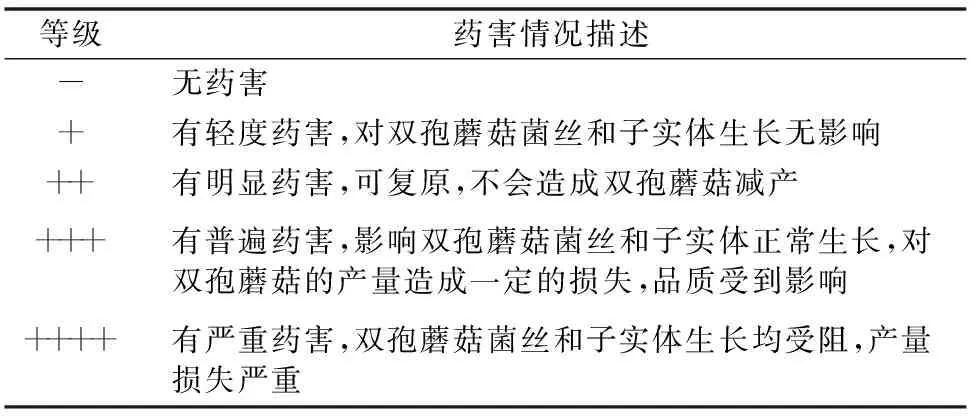

1.2.2 田间药效试验 田间试验于2016年在江苏省南京市高淳区东坝镇游子山食用菌基地进行,试验对象为双孢蘑菇,品种为AS2796。所有生长条件同常规季节性双孢蘑菇生产,试验的基本要求和方法参考《农药田间药效试验准则(一)》[7]中相应试验内容。菇棚为南北走向,每棚都有2排钢筋混凝土床架,在棚内分列东西两边,每排床架为3层,每层有5个相等的小区,小区面积为1.4 m×4.0 m。选择基地发病早且严重的菇棚作为试验菇棚,于春菇生长的盛期施药,在施药当天不进行喷水作业,其余田间管理参照正常管理。选用生产中常用的器械,记录所有器械的类型和操作条件(如工作压力、喷孔口径等)。施药应保证药量准确,分布均匀。用药量偏差超过±10%的要进行记录。第1次施药时间为2016年3月23日,3月30日调查药效后,喷施第2次药,施药时菇棚内处于春菇出菇盛期。试验设置空白对照与3个试验剂量,即0.4、0.8、1.6 g a.i./m270%甲基硫菌灵可湿性粉剂。分别于第2次喷药7、13、17、25、32、38、45 d后调查各小区全部培养料上罹病的菇粒数或菌团数(对于菇粒或菌团≥1 cm者计数)。重点观察药剂对作物生长的影响,观察药剂有无推迟子实体原基发生、对子实体有无药害,若有药害,要记录药害的类型和程度,此外,也应记录对蘑菇的有益影响(如促进生长等现象)。如果药害能被测量或计算,要用绝对数值表示,其他情况下,可以按下列2种方法估计药害程度和概率:按照药害分级方法记录每个小区的药害情况,以-、+、++、+++、++++表示(表1);将药剂处理区与空白对照区进行比较,评价其药害的百分率。同时,要准确描述双孢蘑菇的药害症状,并提供实物照片、录像等。对其他病虫害的任何影响都应记录,包括有益和无益的影响。

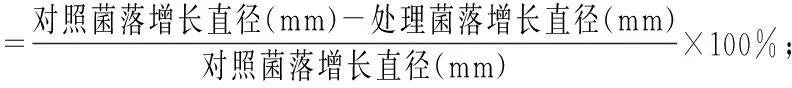

1.3 计算方法

计算药剂对病菌的菌丝生长抑制率,然后将抑制率转化成概率值(y),浓度转化成对数值(x),求出各药剂对双孢蘑菇的毒力回归曲线方程(y=a+bx),以及有效抑制中浓度(EC50)、相关系数等。

表1 药害分级方法

防治药效=[对照区病菇(菌团)数量-处理区病菇(菌团)数量]/[对照区病菇(菌团)数量]×100%。

2 结果与分析

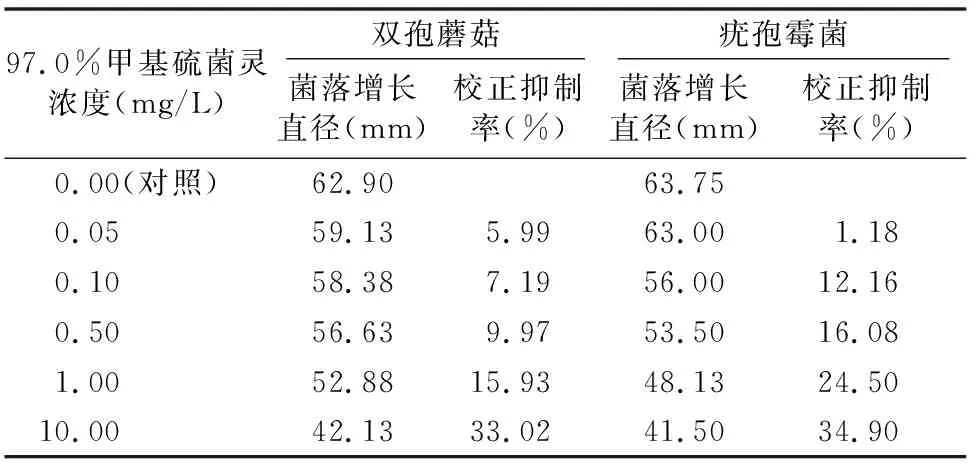

2.1 室内毒力测定结果

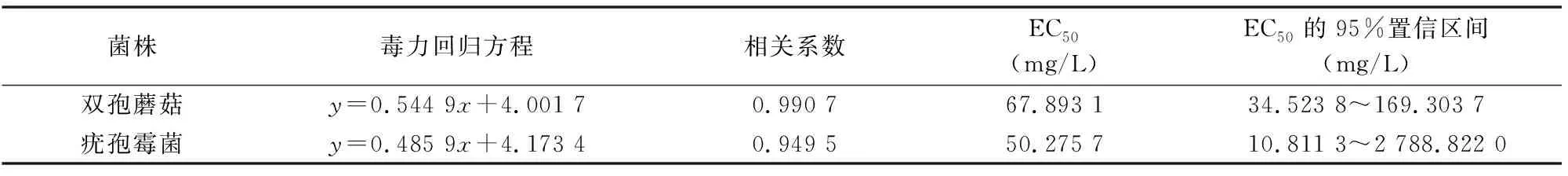

由表2、表3可知,97.0%甲基硫菌灵对双孢蘑菇菌丝生长的抑制率在5.99%~33.02%之间,对疣孢霉菌菌丝生长的抑制率在1.18%~34.90%之间。在离体条件下,97.0%甲基硫菌灵原药对双孢蘑菇和疣孢霉菌均有一定的抑制作用,其有效抑制中浓度分别为67.893 1、50.275 7 mg/L。其对双孢蘑菇菌丝生长的抑制浓度高于疣孢霉菌菌丝生长的抑制浓度,说明甲基硫菌灵对双孢蘑菇较安全,可用于双孢蘑菇褐腐病的防治。供试杀菌剂对双孢蘑菇疣孢霉菌的毒力测定结果表明,甲基硫菌灵对疣孢霉菌的毒力一般。

表2 甲基硫菌灵对双孢蘑菇、疣孢霉菌菌丝生长的抑制情况

表3 97.0%甲基硫菌灵对双孢蘑菇、疣孢霉菌菌丝生长的室内毒力测定结果

2.2 田间药效试验结果

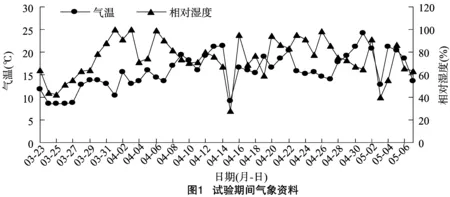

由图1可知,试验期间,气温在8~25 ℃之间,相对湿度在28%~100%之间,条件较适于双孢蘑菇褐腐病病菌菌丝生长。清水对照处理双孢蘑菇褐腐病发生中等,双孢蘑菇子实体可见白色棉状菌团,分不清菇盖与菇柄,柄基部膨大。试验后期,由于温度升高,同时菇棚内维持较高的湿度(60%~80%),双孢蘑菇褐腐病发生严重,少数病菇菇盖表面凹凸不平,部分病菇长出一层白色绒毛状菌丝体及分生孢子,极少数病菇上出现透明的暗褐色液滴,并伴有腐败的臭味。

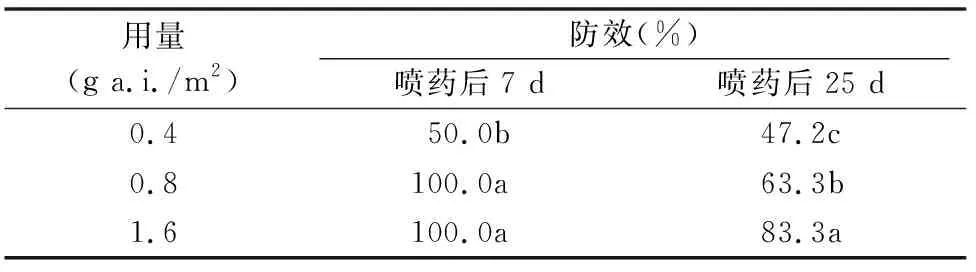

由表4可知,第2次喷药后,70%甲基硫菌灵可湿性粉剂对双孢蘑菇褐腐病的防效在47.2%~100.0%之间,防治效果均随用药量增加而递增。其速效性较好,喷药7 d后,高剂量70%甲基硫菌灵可湿性粉剂对双孢蘑菇褐腐病的防效可达100.0%;持效性一般,喷药25 d后的防效与喷药7 d后的防效相比有所下降,防效在47.2%~83.3%之间。田间观察结果表明,在试验范围内,70%甲基硫菌灵可湿性粉剂喷药 2 d 后就出现轻微药害,主要药害症状是菇体表面发黄,6 d后70%甲基硫菌灵可湿性粉剂处理中双孢蘑菇能恢复正常生长,新出菇也能正常生长。

表4 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂对双孢蘑菇褐腐病的防治效果

注:防效数据为3次重复的平均值;同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

3 结论与讨论

由于双孢蘑菇褐腐病病原菌与双孢蘑菇具有一定的生物同源性,因此在筛选防治蘑菇褐腐病的杀菌剂时,必须考虑防效及对蘑菇生长的影响。本研究结果表明,甲基硫菌灵对疣孢霉菌表现出较为理想的室内活性,在离体条件下,97.0%甲基硫菌灵原药对双孢蘑菇和疣孢霉菌具有一定的抑制作用,其有效抑制中浓度分别为67.893 1、50.275 7 mg/L,其对双孢蘑菇菌丝生长的抑制浓度高于疣孢霉菌菌丝生长的抑制浓度,对双孢蘑菇使用较为安全。同时从田间应用表现上看,试验范围内,虽然70%甲基硫菌灵可湿性粉剂喷药2 d后就出现轻微药害,但6 d后70%甲基硫菌灵可湿性粉剂处理中双孢蘑菇能恢复正常生长,新出菇也能正常生长。因此,总体可认定在双孢蘑菇可以安全应用。就田间防效而言,70%甲基硫菌灵可湿性粉剂速效性较好,第2次喷药7 d后的防效可达100.0%,持效期较短,喷药25 d后不同剂量处理的防效均有所下降,低剂量处理防效不及50%,高剂量处理防效相对较好,防效高于80%。就化学防治而言,甲基硫菌灵是防治双孢蘑菇褐腐病的较好药剂,建议生产上于病害初期施用2次0.8~1.6 g a.i./m270%甲基硫菌灵,间隔7 d。

值得注意的是,双孢蘑菇褐腐病的防治是一个非常棘手的问题[8-10],食用菌生长发育的环境条件很适合杂菌发生,再加上其人工栽培多在室内,通风差、阳光少、湿度大,而食用菌培养基营养丰富,又为杂菌生长和繁殖提供了优良的物质基础[11-12]。不能单靠1种药剂或1种方法,必须将各种措施合理地结合起来,进行综合防治。研究表明,在夏季对覆盖土壤进行日光曝晒4~5 d,在覆土7 d前,用3 kg 36%~38%化学纯甲醛,兑水2~3 kg,喷洒于种植蘑菇的覆盖土中熏蒸 48 h 以上,防病效果较理想,发病后及时挖除病菇,能防止病菌再侵染,减轻褐腐病的危害[7]。只用化学药剂防除是不能够满足食用菌安全生产需要的,必须结合其他措施,如选育抗病品种、搞好环境卫生、土壤消毒等,才能取得成功。