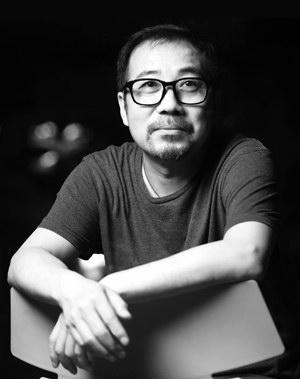

张执浩访谈:守住我们的精气神

张执浩 雪女

问:张执浩你好,自从2006年在平行诗歌论坛认识以来,跟读你的诗歌已有10多年了。这10年来,你的诗风有了很大变化,从浓郁的抒情风格到现在的叙事、白描、抒情等多种手法兼容。记得你有一句诗曾写道“我想抒情,但生活强迫我叙事”。这些年,你在诗歌写作上介人日常生活较深较细,这是你有意识的探索吗?

答:老朋友你好,感谢你这些年不离不弃地跟踪阅读。过去10年,当代诗歌的传播方式发生了重大变化,从论坛到博客、微博,再到微信,有人写着写着就失去了踪迹,而我们还能够始终保持着读与写之间的紧密呼应关系,这本身就是一件值得慰藉的事情。像我这种风格化不是很明显、姿态性又不是很强的写作者,要想在高手林立、硝烟弥漫的当代诗坛凸显自己,就必须得练就一种广博的吸纳能力,在吸收他人之长的基础上,不断寻找最自我、最可靠的美学着力点。10多年来,我的诗写风格的确有过几次非常明显的变化,从《美声》到《高原上的野花》,再到《宽阔》,但最主要的发力点可能还是一次次朝向真实的努力。“我想抒情,但生活强迫我叙事”,这句话是我2002年在《岁末诗章》中写到的,其实从那时候开始,我就意识到了空泛抒情的危机,某种被虚幻的、架空了的惰性美学正在蚕食着我们的肌体,当写作日益变成了一桩自我感动的“事业”时,无论你表现得多么神圣、庄重、高尚、纯粹,都是非常可笑的。因此,我后来的写作变得越来越杂芜,甚至人为的粗糙,目的在于摒弃从前的那个我。现在看来,这样一句一语成谶的话,成了我后来发生一系列变化的重要节点。

问:你曾提出“目击成诗,脱口而出”这一写作方式,它对诗人提出了很高的要求,只有才思敏捷、出口成章的诗人才能做得到。而一首成功的诗,有时是灵感突至,一挥而就。但更多的写作需要时间反复构思、酝酿、斟酌才能达到预期。你的这一提法,对于提高写作数量会有改观,但对于写作质量来说,则因人而异,很难适用于一般写作者,有的人就是慢工出细活。“目击成诗,脱口而出”与即兴诗有何区别?

答:“目击成诗,脱口而出”是我出版诗集《宽阔》时,总结自己这些年的写作,提出来的一个写作原则,更是对自我写作的要求。它的着力点主要在于,培育一种重新看待世界、看待生活的眼光。其前提是,保持对世界对周遭万物神秘性的认知,用全新的语言激活它们。此前,我曾在一首诗中写到过:“我不与无中生有的人为伍,我不与看不见的世界为敌。”一也就是说,如果我要开口,我就要揭示出我与他者之间的关系,厘清混沌的物象世界。否则,我宁愿闭嘴。所谓“目击”,是指写作者要以一种近乎“遭遇”的目光去打探生活,反复触碰晦暗不明的世界,然后形成某种语言的穿透力;而所谓“脱口”,它强调的是一种“被迫”感,在压力之下发出真实的、条件反射似的声音。这个出发点与一般的“即兴”“应景”写作有很大的区别。在我这里,我所强调的并不是庸常意义上的灵感乍现或光顾,而是守候的耐力,那种在漫长的等待中时刻保持住致命一击的热情与意志。至于我本人,恰恰是最不擅长写“即兴诗”的。

问:米沃什说,诗歌是“对真实的热情追求”。但现实中的真实,与诗歌中的真实并不是同等概念。你怎样理解诗歌中的真实?

答:真实的多样性应该视为我们谈论这个问题的前提。现实中的真实往往呈现出唯一性。如何将唯一性转换成多样性,这是文学的任务。诗歌中的真实,在我的理解中应该是一种还原生活的能力。)但这种还原不是单向度地回去,而是杂糅了各种生活经验的情景再现,既模糊又精准。问题在于,怎样区分诗歌与其他艺术形式还原生活的途径。在我看来,诗歌是试图通过还原情感回到过往生活的现场,而小说则是通过还原人物形象回返过往生活现场的,二者方向一致,但路径有明显的区别。如何培育这种情感还原的能力,是每个诗人都面临的难题。仅仅依靠细节吗?我看还不是这么简单,因为只有真实的细节还不足以构成饱满的诗意。饱满的诗意来源于我们记忆中的那些闪亮的碎片,那些无论时光如何磨损,至今依然能够发光发声的东西。譬如,我写过的“刮锅底的声音”(《与父亲同眠》)、脚踝在地底“轻轻挪动”的声音(《终结者》)……。我在很多诗里试验过这样的效果,发现越是独特的细节,越是能够唤醒普遍的情感,而越是独特的,又往往是那些司空见惯的。这需要我们在写作中去反复琢磨

问:你最新出版了诗集《欢迎来到岩子河》,据说岩子河是你家乡的一条河流,这本诗集是你送给家乡的礼物吗?这期间,诗人林东林紧接着出版了《跟着诗人回家》这本书,他第一个跟着回到家乡采访的诗人就是你。这使我想到荷尔德林晚年的乡下生活和他的“诗人的天职是还乡,还乡使故土成为亲近本源之处”这句话。从不少诗中,我能读出你回忆家乡生活的亲切感。但现在的乡村在发生着翻天覆地的变化,早已不是儿时的山清水秀,有的人逃出家乡,再也不想回去。你不断把它搬到诗中,仅仅是证明你的出处与来历,还是真的认为家乡有特别值得亲近之处?

答:这个问题我们前不久在武汉550书店做活动时,有读者提到过。我相信,很多读者在读《欢迎来到岩子河》或《跟着诗人回家》时都要类似的疑惑。荷尔德林的话从某种意义来讲对写作者(尤其是有一定写作年龄的)是一种警醒。但我认为,还不能简单地将“还乡”理解为回到家乡去,尤其是在这个急剧变化的大时代,更多人将面临回不去的命运。我的整个少年时代都是在岩子河两岸度过的,现在它同样面临着消逝的命运,但我之所以仍然将这部诗集以此命名,除了为生我养我的这方水土扬起招魂的幡旗外,更重要的是,想通过我笔下的词语唤醒我内心深处最原始的情感,因为正是这样的情感最终塑造了现在的我〔如果你承认,诗人是由他笔下的词语塑造的.那么.你只要留意最近几年频繁出现在我笔下的那些词语,那些意象,就能发现我内心深处“还乡”的愿望多么强烈。我写过大量的与早年生活经验有关的诗歌,这些诗表面上看是在写岩子河,其实是在写一代人广义上的家园;表面上看是在写过往的生活,其实有一根看不见的线绳在牵扯着现在的我。林东林作为一位敏锐的年轻作家,他很快就看出来端倪,然后他先后五次跟我回到岩子河,渐渐地,理解了我为什么会这样写,为什么会有那样一些场景、植物、动物、风物出现在我的笔下。后来他明自了,我其实是在通过寫作寻找自我的出处和来历。“家园”因为回不去才显得无比美好,才值得我们生发出回去的强烈渴望。如同我上次回答读者提问时所说的那样,消逝乃至消亡的命运是不可改变的,连同整个人类都不可更改消亡的命运。但正是基于这样的命运,文学的意义才能够显露出来:它可以延缓消亡的步伐,甚至可以以化石的面貌存留住我们曾经这样活过的模样。我一直希望通过写作让自己具备这两种能力:一是重现过往生活的能力,一是直面当下生活的能力。这两种能力合在一处,就是诗歌语言对时空探触、拓展的能力。

问:为什么有的诗一读就被吸引着读下去,有的诗读两行就不想读了?我认为诗也和人一样,是有气质的。正如有气质的人远比漂亮的人耐看一样,有气质的诗也远比漂亮的词句高级。在你看来,诗的气质是怎样修炼成的?

答:诗歌就是诗人在说话。既然是“说话”,就要讲究语气、语调、语速,以及音色、音高、音准等基本元素〔我的经验是,凡是能吸引人读下去的诗歌,一定是用具有亲和力的语气“说”出来的,讲究抑扬顿挫,有春风化雨般的渗透力,这声音一定是谦卑的、真诚的,还必须是清晰甚至透彻的。所以我说,在越是聒噪的时代,我们越是应该轻言细语。我不喜欢所有盛气凌人的声音,我也反对各种不说人话的声音。回到我前面说过的:诗歌是诗人在说话——意思是,你首先要学会如何成为一个诗人,一个在语言上的“持不同政见者”,一个永远用讶异的眼光打探世界的人,确保自己永怀好奇之心,不受陈词滥调的侵腐。所谓的气质,其实就是在这样的反抗过程中逐渐形成的。然后,你只需忠实于自我的气质,说出你心中最真实的声音就够了。

问:新诗这一百年来.是译诗的大量涌人打开了中国新诗的局面,你也这么看吗?有些诗人的写作为了体现现代性和陌生化,有意把诗写成了翻译体,你怎么看待这样的写作?诗的现代性如何定义?

答:一百年前的新诗运动首先是一场文化解放运动,我们一般都把外国翻译诗的引人当作是新诗的发轫,其实,即使没有翻译诗的出现,我相信自话诗也会产生,只不過翻译诗起到了参照物的作用,加快了文化解放的步伐。这是历史的选择。从模仿、借鉴,到汉语新诗“小传统”的形成,在这一百年中,中国社会经历了各种起伏与转折,新诗的进化也是参照着社会的进程而同步发生的。时至今日,“现代性”又成了汉语诗歌写作的一个关键词。在我看来,新诗的发生就应该是中国文化朝向现代性的一次努力,只不过这个努力的进程被反复打断了罢了〔现在大家重提“现代性”,我想不是为了加人“全球化”的假面舞会,而是重新塑造汉语诗歌独立于世的品质,从本土深厚的文化积淀中吸取营养,找到我们文化基因中的足以抗拒外来势力的异质性,这才应该是我们现在提倡“现代性”的关键。如果没有平等的交流,没有自由发声的渴望和环境,“现代性”还是会落空。

问:写诗之外,你对新诗的推广和传播,也投人了大量的时间和精力。比如在武汉开展各种诗歌推广活动,在地铁站拓展诗歌阅读空间等等。我国是有诗教传统的国度,但那是对于古诗而言,童叟皆能背诵几首,新诗就没有这么幸运了,甚至都不如儿歌和童谣容易被接受。你认为新诗难以被大众接纳的原因是什么?

答:我一直觉得当前新诗遇到的最大的问题,不是精品力作太少,而是推广传播的渠道过于逼仄,过于保守。教育体制肯定是最大的障碍,但囿于这种障碍,作鸵鸟状,只会让新诗处于更加孤立的境地。如何让民众有机会分享百年新诗的成就,让普通人有机会获得新诗的教养,我觉得每一个诗人都有义务去做些力所能及的事情。这几年我们《汉诗》同仁在武汉努力推进着公共空间诗歌活动,培养新诗的读者,后来慢慢发现,其实民众也有这样的渴求。“人人都是诗人”(当然,在这里要省略前提)并非一句妄言,因为每个人内心深处都有一片柔软的空地,那是诗意最容易发生的地方,只要我们找准了这个切人点,用诗歌开启民智并不是一件多么遥不可及的事情。

问:在我的阅读视野内,感到你是个有抱负、有自己明确写作方向的诗人,这缘于你有清晰的写作理念,其中“强调诗歌的‘唤醒与‘复活功能,在写作中尽可能追求语言带来的画面感和声音”是你近几年提出的。语言带来的画面感和声音,古诗也不缺乏,比如“两个黄鹏鸣翠柳,一行自鹭上青天”,“鸟宿池边树,僧敲月下门”,都是极有画面感和声音的诗句。现代人读过也能感同身受。你所说的现代诗歌这种“唤醒”与“复活”功能与古诗提供的是否一致?

答:抱负真谈不上,我说过我是一个悲观主义者,但这种悲观不同于厌世,相反是基于“人生不值得一过”前提下的积极的生活态度,有点近乎于及时行乐的味道吧,所以你才看到,我是多么热衷于俗世,热衷于饲养我们的肉体。我曾经写过一篇短文,谈到我看见那些阿尔茨海默症患者时的恐慌感,从这些人的脸上你能看见人类真正的绝望,不是贫穷或其他,而是那种深深的无底的空洞感。所以,我一直将写作当作是反抗遗忘的重要手段。“唤醒”与“复活”的启示就是从这里来的。如果我们的写作不能将沉睡在记忆里的那些东西,那些人与事,那些丰沛的情感唤醒,我就觉得是没有多大意义的。如何唤醒,落实在诗歌写作上,就应该用声音和画面去谋篇布局,让沉睡的苏醒过来,让淹没在尘埃中的重新闪亮,一如智者所言:“如迷忽觉,如梦忽醒,如仆者之起,如病者之苏。”(马一浮)唯有如此,诗歌才能产生活灵活现的效果。我们日常生活里的大多数语言都是昏昏沉沉、含混不清的,只有诗歌的语言具备澄清往事、反观自省的功效。这方面中国古典诗歌已经做到了极致,但新诗写作长期处于主观性表达的模式中,吁求远大于内视,我倒觉得适当地校正一下我们写作的视角是有必要的,那种隐忍、含蓄,并能在一再地退守中恪守人之本分的力量,我觉得更应该得到彰显。

问:多年来你一直保持旺盛的创作势头,有什么秘诀吗?

答:除了专注,还是专注吧。就像我在前面说到的,这个时代过于丰富了,写作者得守护好自己的精气神。