伯恩斯坦谈美国音乐喜剧① (上)

编译:高骊萍

音乐剧世界是一个光彩夺目、包罗万象的领域,从家中小侄子高中的露天表演到“诸神的黄昏”等北欧神话,应有尽有。在海量的歌曲、舞蹈和戏剧当中有一个充满魔力的词语——美国音乐喜剧。我们对之沉迷,一掷千金去观看,在早餐和鸡尾酒会上热烈地讨论,而这种谈论的热情本来只属于选举或是热门棒球队。我们期待罗杰斯、哈默斯坦或弗兰克·罗瑟的新音乐喜剧,就像人们在米兰期待新的普契尼歌剧,或是在维也纳期待最新的勃拉姆斯交响曲一样,充满着兴奋与狂热。全世界都说美国奉献给了世界一种新的艺术形式,独一无二、充满活力且不可仿制。然而似乎没有人能够解释这种现象,《红男绿女》(Guys and Dolls)为何绝无仅有?《南太平洋》(South Pacific)为何与众不同?欧洲为何无法模仿《睡衣游戏》(Pajama Game)?《窈窕淑女》(My Fair Lady)是通往这种新艺术形式道路上的里程碑吗?

我们将尝试回答这些问题,并试图探索20世纪百老汇上演的两千余场音乐剧的发展脉络,看看它们是如何演变成今天这独特而又激动人心的事物:美国音乐喜剧(American musical comedy)。

首先,要来定义一下我们将要研究的领域。在广阔的音乐剧领域中有一个连续统一体,又可作为一种尺度,通过它可以识别出剧与剧间的差别。想象这个连续统一体是两极之间的运作:一极是杂耍表演,另一极是歌剧。处于这两者之间的其他所有形式,或与两极类似,或二者兼而有之:

杂耍表演(Variety Show):如音乐厅演出、歌舞杂耍等;讽刺滑稽剧(Revue):如《齐格飞富丽秀》(Ziegfeld Follies);轻歌剧(Operetta):如《淘气的玛丽埃塔》(Naughty Marietta);喜歌剧(Comic Opera):如《皮纳福号军舰》(H.M.S. Pinafore);意大利喜歌剧(Opera Buffa):如《塞维利亚理发师》(Il Barbiere di Siviglia);法国喜歌剧(Opéra Comique):如《卡门》(Carmen);大歌剧(Grand Opera):如《丑角》(Pagliacci);瓦格纳乐剧(Wagnerian Music Drama):如《女武神》(Die Walkure)。

年轻时的伯恩斯坦

OUTLINE / Leonard Bernstein was a composer, performer, conductor and educator. He was one of the most distinguished American masters whose musical reputation still transcends boundaries of classical and pop. The year 2018 marks the centennial of his birth, and this article is our way to celebrate him.

是什么使这两极的艺术呈现截然不同呢?有两个主要差别。首先当然是意图不同,杂耍表演意在取悦观众,别无他求;而歌剧则相反,有着艺术创作意图,试图通过引发观众的情感来丰富剧中人物形象。另一种不同是:杂耍表演里堆砌着歌舞、小品、杂技、动物表演等,杂耍之外没有统一的主线;而歌剧则有故事要讲——有情节,并运用音乐来推进情节发展。

在杂耍表演和歌剧这两极的中间,会看到所有其他艺术形式的交织。一出表演越远离纯粹的消遣,就越想吸引观众的兴趣和情感,就越接近歌剧;越是利用音乐来推进情节发展,也就越接近歌剧这个极点。

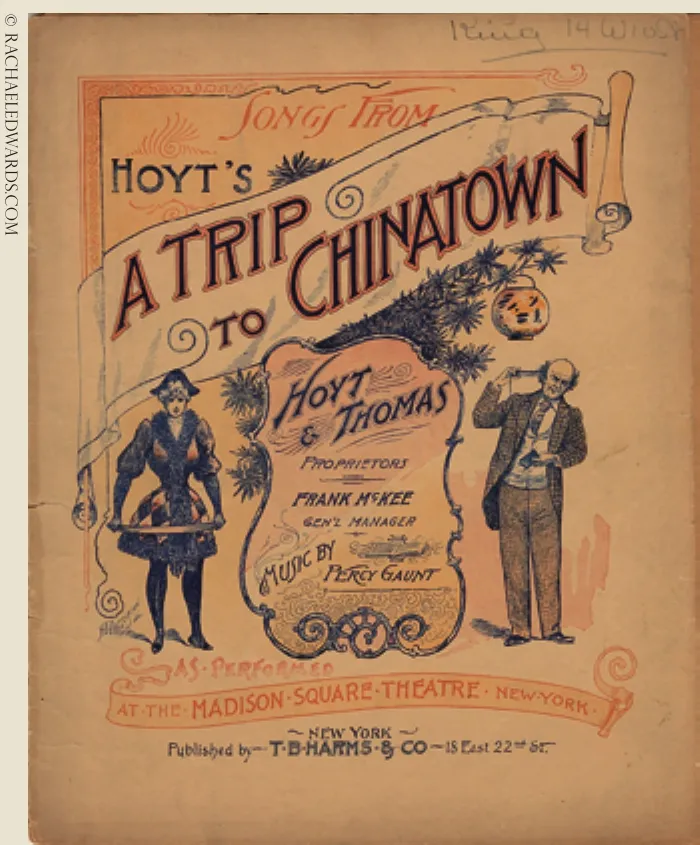

上:《唐人街之旅》声乐谱封面

右:《淘气的玛丽埃塔》1935年电影版海报

那如何运用音乐来推进情节发展呢?有许多种方式,如芭蕾舞、场景配乐、合唱等等,但最常见的用音乐讲故事的方式是宣叙调。大家肯定知道宣叙调这个词与歌剧有关,但却不十分明确其含义。宣叙调到底是什么?假设一出音乐剧的情节要求我告诉妻子一磅鸡肉的价钱涨了三毛钱。在一般的音乐剧里,我只需要对她“说”:“一磅鸡肉涨了三毛钱。”然后妻子就爆发了,对生活费的高涨唱起了哀歌;但在歌剧里我要用宣叙调唱出自己的台词。若是采用莫扎特轻快风格的宣叙调,它在整部剧中并无真正的音乐价值,除了间歇的钢琴和弦外,非常接近于平实的对话,没有特别描述我对鸡肉的感受。当然,威尔第或瓦格纳风格的宣叙调更具戏剧性,但不管多么有表现力,从音乐上来讲我所唱的都没有妻子随后要唱的歌曲重要。不管我说起鸡肉涨价的时候多么让人心碎,赢得掌声的总是随后的歌曲。我唱的宣叙调所起的作用就是推动剧情发展,为后面的歌曲设定情境。

现在大家可能会想这与音乐喜剧有什么关系,毕竟宣叙调让人感觉太过装饰性和歌剧化,与我们所认为的百老汇精神恰好相反。其实它们有很强的关联,因为音乐喜剧就属于我们所说的杂耍表演与歌剧之间的中间地带。在过去的一百年里,音乐喜剧呈持续发展的趋势,缓慢而确定地从一极向另一极靠近,通过使用宣叙调、芭蕾舞和场景配乐等等方式从简单的娱乐化转向艺术化。现在,让我们来看看能否跟得上这种趋势

一切始于1866年出现的那部红极一时的华丽巨制——《驼背黑魔》(The Black Crook,该名为作者译,又译《黑钩子》)。其中有一首获得满堂彩的歌曲《你这个淘气男人》(You Naughty, Naughty Men)。它是一首喜剧歌曲,与剧情无关,只是为了在换景时娱乐观众。听上去好像没什么特别,但却很重要,因为《驼背黑魔》历来被认为是美国第一部音乐喜剧。

其实称它为音乐喜剧纯属偶然,与现在所认为的音乐喜剧没有任何关系,只因它是第一出有情节的杂耍表演。此先有位叫巴拉斯(Charles M. Barras,1826~1873)的人写了《驼背黑魔》这出日耳曼情节剧,没有音乐——这是他的第一部也是最后一部剧;然后又有一位叫惠特利的制作人买下了它,准备放在纽约市的尼布罗花园剧院(Niblo's Garden)演出。与此同时一家法国芭蕾舞团抵埠,发现预订好去演出的剧院遭遇火灾被夷为平地。于是一个伟大的创意就诞生了:为了给芭蕾舞团提供演出场地,他们决定将这两部作品合并起来,将音乐和美妙的舞蹈加入《驼背黑魔》中。于是这出将完整的故事情节与歌舞随意地结合在一起的《驼背黑魔》便上演了,尼布罗花园剧场也变成了显赫一时的音乐厅。

左:《驼背黑魔》海报

上:《红磨坊》海报

这部剧长达五个半小时,但观众十分享受,没有人提前离场。演出既有哥特式的情节剧和穿紧身衣的跳舞女郎,还有喜剧歌曲、黄金国女王斯塔拉克塔(Stalacta)的长篇演讲。这里有地精、魔鬼,还有瑞士农家女佣——一大堆胡乱堆砌的东西,但它成了有史以来最成功的剧目之一,在纽约连演一年半,接着又巡演了25年。

怎么会这样呢?因为这部剧有着超高的性价比:戏剧、歌曲、舞蹈、布景、美腿……应有尽有(关于它的争议太激烈了,任何有头有脸的人都得说自己看过这出“恶作剧”)。怎么评价《驼背黑魔》呢?似乎也没什么可说的。从作曲上讲都是些平淡无奇的歌曲和类似的舞曲或无聊的小歌组成。所有的歌曲一首接一首松散地串在一起,把德国情节、法国芭蕾和美国喜剧歌曲糅合在一起——也就是说这是一出昂贵高级的杂耍表演,无论它是否有情节可言。

当然,在1866年,很多人认为他们看到的是艺术:毕竟,芭蕾绝对是艺术,花哨的舞台布景有时可以是艺术。但之所以会这么认为,主要因为它是舶来品——那个时代艺术界任何的好东西都必须是外国的。真正的艺术,从一种创造性的形式中生长出来的健康本土根源,还没有成为关注的问题。

美国本土发展的第一步始于1890年的《唐人街之旅》(A Trip to Chinatown),这是19世纪另一部风靡一时的作品。这出剧证明了音乐剧可以有美国故事,故事里可以听到美国歌曲。但歌虽好听,可惜的是它只是随心所欲地插入情节中,完全不顾所谓的融合。

接下来的整个融合过程颇为艰难,它要求歌曲需衍生自故事情境,并符合特定的人物角色。从某种意义上说,音乐喜剧的整个成长过程都能通过这两者的融合过程去体现。目前已经取得了惊人的成绩,尽管今天我们仍可看见那种把歌曲削足适履般硬塞进剧本的做法,每首歌唱出来的时候完全与周围的人物性格和环境不符。但这不能抹杀美国歌曲已用于讲述美国故事的事实。《唐人街之旅》不仅有美国故事,还有美国人的语言模式,剧中人物就像大家都知道的那样用当地语言交流。

至此,我们发现了美国该行业发展,也发现了一个事实——音乐剧可以有情节或剧本,再加上其他元素组成。只是现在的剧本会比《唐人街之旅》好一些,歌词或说白都更具文化修养。多年来美国人接触到了伟大的天才吉尔伯特和沙利文的喜歌剧,自动树立起了关于歌词和音乐的评价与欣赏准则。他们改变了我们的品位,使我们再也不可能去喜欢《唐人街之旅》之流了。

吉尔伯特、沙利文和其他的天才,如约翰·施特劳斯和奥芬巴赫带领美国公众直接投入了轻歌剧的怀抱。这些都是具有共同艺术追求、而在不同国家孕育出的独具特色的音乐作品:吉尔伯特和沙利文与他们的英国喜歌剧、奥芬巴赫与他的法国喜歌剧,还有施特劳斯与他的威尼斯轻歌剧。人们都夸赞这些作品剧本有趣、音乐时尚、歌词文雅。因此世纪之交时,我们进入了伟大的轻歌剧时期,它在第一次世界大战期间进入繁盛期并从此一直陪伴着我们。

莱哈尔《风流寡妇》这样的轻歌剧使百老汇观众为之倾倒,接着一长串的轻歌剧创作从中古欧洲作曲家鲁道夫·弗里姆、西格蒙德·隆伯格、艾默里奇·卡尔曼等人开始了。但美国轻歌剧的伟大英雄是维克多·赫伯特,他的《淘气的玛丽埃塔》一听就知道是轻歌剧而不是音乐喜剧。

《淘气的玛丽埃塔》明确无误是轻歌剧。《艾琳》(Eileen)、《红磨坊》(The Red Mill)和其他的作品也是。为什么我们认为这些是轻歌剧而不是音乐喜剧?其中一个重要的原因就是它们都具有外国风情。《淘气的玛丽埃塔》沐浴在法国克里奥尔的气氛中,剧中人用着意大利式的配饰;《艾琳》洋溢着纯爱尔兰风情,而《红磨坊》则是荷兰的。这绝非偶然,它是轻歌剧产生的先决条件之一——花哨别致,与观众的日常生活拉开距离。人物必须是不熟悉的,有时甚至是现实生活中不可能存在的。剧中使用的语言矫揉造作,不说当地话,尽管这些作品写于美国,或是为美国人而写。所有随后的轻歌剧都是如此:《沙漠之歌》(The Desert Song)、《萤火虫》(The Firefly)、《新月》(New Moon)等等,很多说不完的剧目。

1950年代的伯恩斯坦

现在看起来尽管过时笨拙,这些作品在21世纪初的地位还是相当重要的。它们让观众习惯了好的歌曲和歌词,熟悉了新鲜而迷人的故事,但最重要的是汲取了新的音乐素材。因为轻歌剧的作曲不再只是歌曲集锦,它们的旋律精致,更接近歌剧,甚至包含了终曲,每个人都在剧情中从头唱到尾表达不同的情绪,还采用了真材实料的对位音乐。因此轻歌剧成为观众成长过程中的一部分,从一定程度上理解并欣赏到了音乐的复杂性。通过轻歌剧,未曾受过大歌剧训练的百老汇观众为现在所看到的、更有野心的音乐喜剧做好了准备。

此刻,在街对面无情节音乐剧的剧场里,本土的作品独放异彩。这是杂耍表演的全盛时期;韦伯和菲尔兹的滑稽戏(Burlesque)观众盈门;大放异彩的明星有莉莲·拉塞尔、安娜·霍尔德、玛丽·德雷斯勒和荣耀的齐格菲尔德女孩们;新的创意正席卷全城——那就是讽刺滑稽剧(Revue)。其实它就是杂耍表演,一部没有故事的歌曲表演。但讽刺滑稽剧带来了一条统一的主线,尽管粗制滥造,却能将所有的表演攒在一起——像《巴黎》(Paris)、《桑给巴尔》(Zanzibar)或《格林威治村》(Greenwich Village)中那样。

其次,它引入了讽刺时事与嘲讽城市时尚生活的小品元素。成功的戏剧和歌剧作品都存在对当下丑闻的机智讽刺、对新时尚的模仿、针对本地的笑话……所有这些仍是今天讽刺滑稽剧的主要内容。只是他们当时讽刺古诺笔下的浮士德和莎拉·伯恩哈特,而今天我们就恶搞梅诺蒂的歌剧和马龙·白兰度。当然讽刺滑稽剧的主要贡献是给音乐剧引入了当地语言——这里指的是爵士乐。第一位伟大的贡献者是令人难忘的讽刺滑稽剧《小心舞步》(Watch Your Step),于1914年在新阿姆斯特丹剧院上演。功劳归功于厄文·伯林,他的“简单的旋律”(Simple Melody)“切分音步伐”(The Syncopated Walk)和“教我们跳狐步舞”(Show Us How to Do the Fox-trot)等歌曲,让具有复杂节拍的拉格泰姆爵士歌曲听上去如此美妙,把美国音乐与爵士乐从此永远结合在了一起。

但这些与音乐喜剧有什么关系呢?毕竟,讽刺滑稽剧没有情节和剧本,而剧本却是音乐喜剧的重要基础。对,它们有非常重要的关联。音乐喜剧从讽刺滑稽剧中学到了很多东西。它学会了用杂耍表演的方式来对待剧本,学会了去接受多样性并统一。这是个神奇的秘诀:给观众一个连续而有说服力的故事,但离开剧院时也要感觉度过了一个丰富快乐的夜晚——舞蹈、喜剧场景、感情充沛的歌唱、欢乐的歌唱,还有美女——所有的努力都巧妙地融入了好故事里。统一的多样性:这是音乐喜剧从讽刺滑稽剧中学到的重要一课,是向前迈出的一大步。

于是,美国音乐剧的“童年”结束了,带着信心和丰富的资源踏上了“青春期”。这个“青春期”很典型:笨拙尴尬、精力过剩、野性十足;但并不像大多数人的青春那样痛苦,主要是源于涌现出的大量人才——厄文·伯林作为大师年事已高,但现在杰罗姆·克恩来了,他是一位难得的旋律演奏家;1920年代的十年见证了文森特·尤曼斯、科尔·波特、理查德·罗杰斯和乔治·格什温的崛起,有了这些天才梯队,音乐剧有苗不愁长,在丰硕成果的基础上再接再厉。音乐剧这种娱乐方式对情节的接纳,对美国主题、本地的语言与音乐的融合,以及提高了音乐和歌词的标准,努力在统一中呈现多样性。

现在音乐喜剧该把必要的注意力放到将歌曲融入故事情节这件事上了。自《驼背黑魔》以来,时代已发生了变化,就拿1920年代的热门剧《哦,凯!》(Oh,Kay!)来说吧,这是乔治·格什温和弟弟艾拉的第一部引人注意的作品;剧本由真正的作家沃德豪斯和盖伊·博尔顿撰写,被看作1920年代最经典的音乐喜剧。然而当我们去探究该剧中歌曲与情节的融合时,却有些失望,感觉这部剧还是有点“天真”。

例如,格什温写了一首可爱的歌“谁来守护我”(Someone to Watch Over Me),我隐约感觉它是写在剧本之前,而不是按剧本的逻辑创作出来的,因为它并不完全符合演唱的场景。剧中的女孩遇到了男孩并爱上了他,但他另有婚约;女孩一头扎进歌曲的韵文部分或引子里,唱道:“尚未谋面的人”(A certain lad I've had in mind)。“尚未谋面的人”?!她和他已经演了三场戏。然后继续:“寻寻觅觅,未遇其人。”(Looking everywhere, haven't found him yet.)“未遇其人” ?!那整个第一幕是什么呢?但就像他们在疯狂快乐的1920年代所说的一样,那又怎样?歌词依然被认为是如此的高贵和新颖,曲调也大获成功。

美国音乐剧的音乐当然有自己的特色,它不可能存在于轻歌剧中——对于轻歌剧来说这太过简单而亲密、健谈而友好了。就是说这是一首伟大的美国流行歌曲,但不完全是情节发展的一部分。我最喜欢的“不融合”范例是“拍拍你的手”(Clap Yo’Hands)这首小曲,它嵌在乐谱当中,一点不比《唐人街之旅》的手法更微妙。作者们知道歌曲只是嵌入,除了提供乐趣外没有什么真正的功能,因此采取自嘲的方式,以高明机智的方式指出了这个事实:首席喜剧演员波特正试着扭转一个不开心的局面。他转向在场的女声合唱团说,“这是阳光的哲学,姑娘们。我在奶妈的膝下学会了这个道理。大家想听一下这首奶妈之歌吗?”这时转折来了:“不!”女孩们齐声尖叫。“那好吧,”波特说,“我要给你们唱这首她从前唱给我的歌。”

这奇妙的乐趣、动人的曲调,是格什温发明创造的,和情节没有关系,一点都没有。但在1920年代,笑话生硬并与情节无关这件事已达到了新的复杂程度。至少他们知道自己使用了纯粹的滑稽表演技巧并能以此自嘲,这本身就是种进步。(未完待续)