表演理论视野下的维吾尔民间叙事长诗

——以“和田民间达斯坦”为例

牙森江·买提尼牙孜

(新疆大学 人文学院,新疆 乌鲁木齐 830046)

“达斯坦”是一种维吾尔民间叙事长诗,其词源“dastan”属波斯语词汇,表“叙事诗”“叙事长诗”之意。演唱达斯坦的人名为“达斯坦奇”。维吾尔民间达斯坦历史悠久、内容丰富、地域和时代特征鲜明。其可分为括英雄达斯坦、爱情婚姻达斯坦、生活习俗达斯坦等样式。据初步统计,目前收集整理的维吾尔民间达斯坦有110部。其中大部分是以文字形式保存,活态的口传形式寥寥无几。维吾尔民间达斯坦的唱词包括散文和韵文,前者叙事、后者抒情。散文部分以类似于说书的方式描述人物经历和事件,韵文伴以富有变化的曲调。这种叙事性和抒情性相结合的表演形式有助于听众、民间艺人和故事人物融为一体。

活态的口承达斯坦行为主要流行于哈密、吐鲁番、阿克苏、沙雅、喀什、和田、克州和罗布泊等地区。由于和田民间叙事诗的表演方式、表演场所及创作方式等均有别于其他地区,因此更能引起学者们的研究兴趣。这里所提到的“表演”一词被用以传达双重含义:其一是艺术行为(民俗实践)和艺术事件(表演情境),包括表演者、艺术形、听众和场景等。”其远离于“以文本为中心的”(text-centered)民间文学样式,存在于不断创作和传播的表演过程中。这就为我们探究维吾尔民间达斯坦的原形态提供了有利条件。

笔者于2007—2016期间在和田地区的墨玉、皮山、策勒、于田等县城展开了广泛的田野调查,搜集了大量的第一手资料,力图通过达斯坦现场的表演过程破解其创作、传承和留存的规律。在调研过程中笔者发现,达斯坦传承方式以即兴创造传播为主,因此散文或韵文的内容并非一成不变。达斯坦奇用略快的语速声情并茂地表演叙事部分,并不受节奏和押韵的限制。在达斯坦奇较为重视的抒情部分也出现此类现象,则解释了表演对口头传承文本的主动影响。

口传性是和田民间达斯坦最基本的特点,长期以来其创编、表演、传播、传承都口头形式为主,既在特殊场所以特殊言说方式来进行表演。简单的书面记载文本考察不足于验证其传统,也不该成为分析活生态叙事诗的切口点。 “以表演为中心的(performance-centered)理念,要求通过表演自身来研究口头艺术。”以下本文将从表演理论的视角来探讨和田达斯坦表演行为。

1.独特的表演场所——麻扎和巴扎

从表演者的角度说,表演要求表演者对观众承担展示自己达成交流方式的责任,而不仅仅交流所制定的内容。为此表演者需要在特定的场景下与听众进行情感上的互动。和田民间达斯坦最为活跃的舞台即特定场景分别出现在是麻扎和巴扎。

“麻扎”维吾尔语原意为陵墓或晋谒之处,被视作“神圣之地”,新疆尤其是南疆地区有着麻扎朝拜的习俗。在朝拜麻扎活动中,朝拜者聆听精彩的民间口承达斯坦演唱也是一系列仪式的重要组成部分。和田地区现有的著名麻扎有15所以上,它们均为表演民间达斯坦的常规场所。由于这些麻扎举行的朝拜活动持续时间长、朝拜民众多,故能吸引众多达斯坦奇。

“巴扎”指维吾尔语“集市”,人头密集的巴扎也不失为达斯坦表演的理想场所,因此巴扎上的达斯坦表演也成为维吾尔口头艺术的传统表演形式。第一任英国驻喀什噶尔领事馆的女主人凯瑟林·马嘎特尼20世纪初在新疆喀什生活了17年,她在《外交官夫人回忆录》中写道巴扎上说唱艺术相关的几句:远处,巴扎上人们弹琴着乐器,他们的歌声断续传入耳际。就在这种时候,你会体验到乡村生活的真谛。一旦体验到它,永远不会忘记。这说明巴扎上的演唱传统确有相应的历史。按现代人的集市概念,普遍认为周末才是巴扎最热闹的时间,其实在和田的各县城除了周四几乎每天都会有巴扎行为。著名的达斯坦奇们并没有将自己的表演局限在某个区域,他们流转在整个和田地区的各巴扎。巴扎上演唱的“达斯坦”从经济功能方面亦可算作一种“商品”,在哪个巴扎受欢迎,他们就去那个巴扎“兜售”。比如他们星期六在于田县先拜巴扎镇,星期三可能就前往洛浦县玉龙喀什镇,星期天又会出现在和田市大巴扎或者墨玉县大巴扎。巴扎上的闲杂人员较多,因此达斯坦表演能轻易地赢得观众,并且还能得到一定的回报(即酬金)。

从14岁起就一直在麻扎巴扎表演达斯坦的民间艺人吾布力艾山介绍道:

在有钱人的家或者大型餐厅等地与在麻扎、巴扎表演的情况不太一样,麻扎和巴扎的观众比较热情,也很自然。只要一听到热瓦普的声音就纷纷围过来,围观的人越多我们就唱得越好。一般听达斯坦的有老年人也有年轻人,其中男人要比女人多一些。他们之所以会那么认真地聆听达斯坦,那是因为多少年来对这些麻扎都有感情了,达斯坦里的有些事件和这些麻扎也有关系,听众和我都愿意相信达斯坦里发生的故事。所以常常我哭着唱,有些上了岁数的老年人哭着听。说实话,就是巴扎和麻扎,尤其是麻扎让我成长为一名真正的达斯坦奇。

2011年5月,在新疆大学召开的首届维吾尔民间达斯坦研讨会上,笔者有幸采访到了喀什著名达斯坦奇西比力大叔,当被问到 “当地的民间达斯坦奇们为什么不愿去巴扎表演”时,他是这样回答的:

以前喀什也有过流浪达斯坦奇,但是人数没有和田墨玉县这么多,我知道的是有疏附县的艺人肉再克·巴士,而现在是一个都见不到了。如果我们去巴扎演唱还向别人索取钱物的话,那我们跟乞丐有什么两样呢?年轻的时候我是因为喜欢乐曲,所以就学了达斯坦,但我并没有将这个作为谋生的主要手段。

由此可见,巴扎达斯坦表演的现状也是因地制宜,喀什的西比力大叔认为在巴扎演唱达斯坦有辱名誉;但和田艺人吾布力艾山·买买提却为拥有巴扎达斯坦表演这样一段人生经历而倍感自豪。

从表演理论的视角分析和田民间达斯坦的表演场所,麻扎和巴扎——可谓是其中最特殊、最典型、最古老的表演空间。巴扎达斯坦表演通常由两、三个人共同完成,一人择一空地先行演唱,他人相继赶到后加入表演,当一天的演唱结束后,他们就决定好第二天的去向。麻扎和巴扎的达斯坦“舞台”极富流动性,昨天的“舞台”今天就有可能成为他人买卖地盘,所以只需另择宝地即可。艺人们从不担心“能否能找到舞台”,他们关注的焦点永远是“舞台的价值”,即“能否拥有足够的观众”。达斯坦作为一种“下里巴人”的表演形式既没有固定的观赏群体即听众,也没有精美的舞台布置和道具,但是却比“阳春白雪”型的剧场表演更能拉近“演员”和“观众”的距离。在这样的环境背景下,达斯坦成了一种随意的“说话模式”和“交流(communication)方式”。诚然,只有巴扎和麻扎才能提供这个条件。

虽然和田地区的达斯坦奇们在茶馆、餐厅、理发店或富人宅地以及各种群众性娱乐集会中也表演达斯坦,但是他们认为这些场所都无法与麻扎和巴扎比拟,所以即使后者的演唱场所较为简陋,民间达斯坦奇也都情愿在这里说唱达斯坦。

2.专门的表演者——狭义的达斯坦奇

“达斯坦奇”一词由两个部分构成,即“达斯坦”(dastan)和“奇”(qi)。“达斯坦”源于波斯语,而“奇”是突厥语中常用的构词词缀,维吾尔语、哈萨克语、乌孜别克语中均有此词缀,其加在名词词根后可构成职业名称。如此类推,“达斯坦奇”也表职业名称,特指专门从事演唱达斯坦的人。在这个基础上,我们又赋予“达斯坦奇”这一概念的定义。

学者阿不都外力·克热木在《维吾尔族口承达斯坦研究》中刊登的一组调查数据,公布了对在校本科及以上学历的维吾尔学生进行的“达斯坦歌手之称谓”问卷调查结果。此调查一览表详细地显示了各地达斯坦艺人的不同称谓,大致归纳为“麦达赫”“瓦伊孜”“达斯坦奇”“艾里乃格米奇”等几种。

近年来,笔者在新疆各地,尤其是南疆地区进行的相关田野调查结果显示,维吾尔民众心目中的“达斯坦奇”和上述称谓之间其实存在着很大差距。如,2007年7月和田地区的首次走访调查中发现,当地人将夏赫买买提、吾布力艾山·买买提、阿不力米提·卡日等几位专门从事达斯坦表演的艺人称为“达斯坦奇”。但是随后笔者向墨玉县文化局的工作人员询问当地“达斯坦奇”的现状时,他们提供的却是买托合提·达卡等2个人的的信息,这与笔者之前掌握的情况并不相符。究其原因才发现是询问方式出现了偏差:“你们村有哪些达斯坦奇?”和“你们村有哪些会说唱达斯坦的人?”完全是两个不同的概念。在后期的调研中我们更多的使用了“你们村有哪些会说唱达斯坦的人?从而在墨玉县发现了5名所谓的“达斯坦奇”。假设开始时我们用“你们村有哪些艾里乃格米奇?”进行询问的话,估计情况会更加复杂,因为很多当地人对“艾里乃格米奇”的含义也是模棱两可。

买托合提·达卡是一位在保护和保存和田民间历史达斯坦方面作出了重要贡献的人物,他介绍道:

我不是达斯坦奇,只是在以前放羊的时候偶尔学过几部达斯坦,后来又被选为我们村的村长。我们这里以前有过很多达斯坦奇,他们平时靠在赶集时表演达斯坦来维持生活,因此就被有些人称为“阿布达力”(意即乞丐)。

可见,维吾尔民间的“达斯坦奇”特指专门从事达斯坦演唱的人,由于他们多为流浪歌手,因此也被冠以“乞丐”的不雅称号。洛德在南斯拉夫的田野调查中也发现当地人将流浪歌手叫做“乞丐”。在他的调研报告中记载道:歌手与常人并无职业上的差别,而演唱的职业则仅限于乞丐。半职业化的歌手以卖唱的乞丐为主。在我们的田野调查中,失明者或乞丐并非都是好歌手。由此可知,“乞丐”和“歌手”是在特殊的语境下具有相同功能的两个词语。

通过以上论述,我们可以重新界定“达斯坦奇”的概念,即“达斯坦奇”是将表演达斯坦作为谋生方式的民间艺人。目前学术界通用的“达斯坦奇”概念已逾越了此范畴,可泛指所有会演唱达斯坦或者达斯坦的某一章节的人。笔者认为,为了使“达斯坦奇”研究更为细致、更为严谨,有必要将“达斯坦奇”一词做广义和狭义之分,广义的“达斯坦奇”可指能演唱达斯坦的所有人;狭义达斯坦奇则用来特指以达斯坦表演为生的民间艺人。这两类“达斯坦奇”之间区别甚大,以于田县的“达斯坦奇” 买提卡斯木·库尔班为例,他演唱的达斯坦《好汉色依提》与墨玉县搜集的民间同名作品有很大差异,更像是喀什版《好汉色依提》的复制。两种版本的唱词与收集发表的印刷文本完全一致,曲调上也没有不同之处,但由于买提卡斯木·库尔班并不是专职“达斯坦奇”,他对达斯坦只是单纯的保存,并没有真正传承,更谈不上再创作。从他的表演中我们难寻 “达斯坦表演”这一文化现象的特征。但是另一方面由于缺少对达斯坦真正意义上的传承,这类“达斯坦奇”几乎没有受到个人、传统、政治、经济、文化、道德等因素的干预,而这些都是表演极为关注的因素。

综上所述,在和田墨玉县我们发现了符合上述狭义概念的“达斯坦奇”,他们是以演唱达斯坦为生的专职艺人,除了拥有超强的记忆力、想象力和创造力外,还可根据观众的喜好随时增减烂熟于心的那些“台词”即程式化的诗句和主题。对达斯坦艺人而言,在即兴表演过程中对叙述文本进行增删是常规而自然的做法,声调、表情、行为等非语言符号是他们增删情节时借助的必要因素,以至于观众们在现场也无法及时辨别。

3.表演的主要动力——票房

“票房”是个现代概念,当然不太适合用来衡量民间达斯坦的经济价值,但是达斯坦齐也像现代制片公司那般通过获得“票房”来保持活力。

和田地区水源匮乏、耕地少、生态环境恶劣等自然因素导致当地居民的生活水平普遍低下。在漫长的岁月里,“达斯坦奇”作为专职艺人,演唱达斯坦成为他们唯一的生计手段。笔者在墨玉县的调查结果显示,迄今为止,当地许多“达斯坦奇”仍靠演唱达斯坦维持生计,无暇耕种或从事其他生产。如:

阿布力米提汗·卡日是墨玉县的一位盲人“达斯坦奇”,自小学习达斯坦技艺。在表演过程中,他发现内容滑稽诙谐的达斯坦更能吸引观众,便先后编创了《孜维迪汗》《雅丽普孜汗》等多部滑稽达斯坦。不出所料,这些达斯坦一经演出就大受欢迎,邀请他表演的人络绎不绝,物质生活得到极大满足。但是随着年事已高,无法胜任表演,生活日渐凋敝;著名达斯坦奇夏赫买买提一家老少七口人却只有一亩耕地,靠耕种无法解决全家的温饱,因此他从小跟父亲靠四处流浪演唱达斯坦贴补家用;达斯坦奇吾布力艾山·买买提(1914年出生)也不例外,窘迫的家境迫使他从12岁起就跟随父亲卖唱赚钱,来维持一家5口人的生活支出;居马·努日(1983年出生)家中有7口人,为了养活家人,他一年大部分的时间都外出演唱达斯坦。

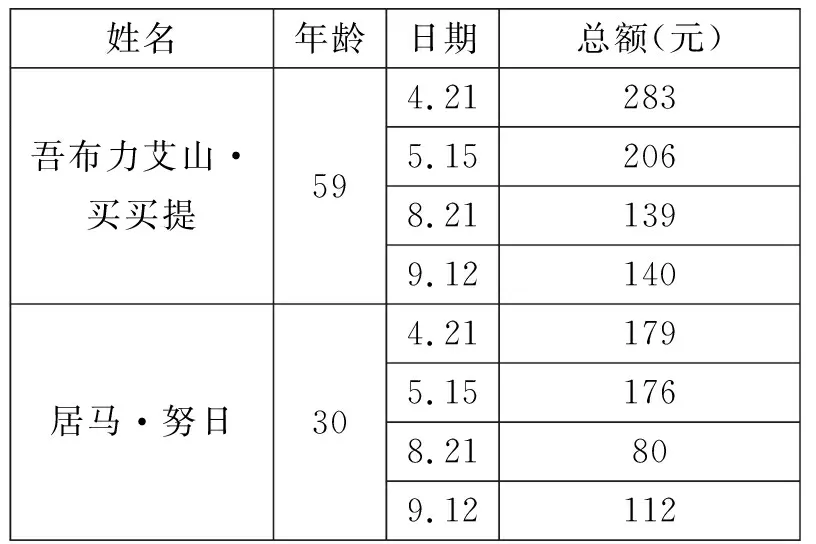

为了对达斯坦的经济功能有更为直观的认识,笔者2013年4月至9月上旬,在和田县库克玛热木麻扎就达斯坦奇的收费情况做了两次记录。

表1 达斯坦奇表演“收费”情况调查一览表

据表1可知,每年的四、五月份对于“达斯坦奇”而言是“丰收的季节”,因为此时的巴扎较为空旷,农民即听众也不忙,可为他们提供更多的表演空间。

“达斯坦奇”为了保证“票房”首先会考虑到观众的文化层次、年龄、信仰以及当日天气、场所容量等因素外,其次通过细致观察观众的年龄、服饰、妆容等,在整合所有信息的基础上才确定演唱主题。如:观众多为意气风发的年轻人,他们就选择历史达斯坦作为演唱曲目。在整个过程中,他们在尽心表演的同时还会留意观众的反应,一旦发现观众意欲离开,就立刻演唱达斯坦最关键、最高潮的部分挽留。多年的表演经历使得“达斯坦奇”已经擅长洞察观众的需求,深谙如何通过收放自如的表演来“控制”观众。

从表演者的角度来说,表演者不仅要向观众展示自己,而且还有促进交流、引发共鸣的义务。从观众的角度来说,表演者的表述行为由此成为品评的对象,表演者的表述行为达成的方式、相关技巧以及表演者对交流能力的展示有效性等,都将受到品评;对达斯坦奇来说,观众的品评意义重大,整个演唱过程中他们时刻密切观察每一位观众,边表演边欢迎,观众越多越能激发他们的表演欲望。为了能获得更好的经济报酬(即最高的品评),“达斯坦奇”们尽其所能,如:他们或借前辈之名为观众的父母祈福;或宣讲维吾尔民族尊重老人的传统美德;或劝诫众人善待老人。这一做法旨在博得同情、引起感情共鸣、挖掘人们心中的真善美。

4.自由的交流方式——自由格律

达斯坦由散文体和韵文体组成,散文部分陈述达斯坦的主人公的活动,韵文部分以抒情的情感表达主人公的思想。散文部分以说书的形式表演,韵文部分则在乐器的伴奏下进行表演。达斯坦所包含的韵文部分要求“达斯坦奇”首先是个乐手,他要能够吹拉弹唱样样精通。维吾尔民间达斯坦曲调起伏跌宕、节奏多样,多用都塔尔、萨塔尔、艾捷克、弹拨尔、热瓦普、达普伴奏。使用何种乐器来配乐主要取决于达斯坦的情节和诗歌格律。情节与爱情有关的多为“阿鲁则格律”(aruz),达斯坦奇可选萨塔尔、艾捷克、弹拨尔等乐器配乐;与历史人物有关的达斯坦多为“手指格律”(barmaq wäzni),可使用塔尔、萨塔尔和热瓦普配乐。

“阿鲁则格律” 是一种对押韵和音步要求特高的格律。该格律是产生于阿拉伯文学的格律体系,以词语长短音节的组合与变换为基本形式。该格律通过公元十世纪左右通过波斯文学传入维吾尔族祖先文学并盛行,最后导致维吾尔族古典文学中的不少作品是以阿鲁则格律撰写的文学现象。长短音节本来是阿拉伯与波斯语词汇的特点,维吾尔语元音无长短之分。但是用阿鲁则格律创作诗歌时,音节依然像波斯语和阿拉伯语一样有长短之分,这是维吾尔古典文学中的常规法则。在历史上格律对诗歌(包括民间诗歌)创造有过极大的影响,喀什民间达斯坦也不例外。迄今在喀什和克州等区域流传的《玉素甫艾合买提》《塔依尔与佐赫拉》《艾里甫与赛乃姆》等达斯坦的韵文体均用阿鲁则格律。 显然,这些达斯坦的韵文体用阿拉伯语、波斯语的借词来表达诗意。该格律诗歌和曲谱之间结合的难度比较高。有学者认为唱词格律对旋律的影响也是最直接的。唱词中阿鲁孜格律长短音节在音乐旋律中对应的音符时值具有一些相似的特征,即短音节对应时值相对短的一个音符,且只出现在节奏节拍的弱位置上,而长音节对应音符的时值、个数以及音符所在的位置都比较自由。可见,带有阿鲁则格律的诗歌对歌手创作和听众的享受有较高的要求,需要歌者有丰富的词汇量和音乐旋律技巧。理所当然,这对口头传统的即兴表演带来一定的障碍。

“手指格律”是维吾尔族传统格律形式,诗行中的音节相等为基本标准。维吾尔文是由24个辅音和8个元音组成的拼音文字,它的音节结构中辅音不能单独构成音节,务必需要元音的参与。维吾尔语单音节词语和多音节词语都可成为手指格律诗歌的结构成分。绝大部分维吾尔民歌遵循此格律表演,不需要像阿鲁则格律一样借外来词来表达含义。除要求音节数的相等之外,其对押韵的要求也并不低。主要的押韵体系有:自由韵(ABCB),交错韵(ABAB),连环韵(ABBA)。由该格律创作的诗歌诗行最少有4音节,最多有16音节。严格意义上的维吾尔民歌基本上是手指格律诗歌。其源于民间歌谣,新疆各地流传的口头传承都可找到手指格律的身影。

笔者认为,对歌者的即兴表演而言,阿鲁则格律的难度在于词语长短音节的组合,而手指格律的难度则在于音节数目的相等,就歌者来说两种格律形式都是个挑战。

至于和田达斯坦中运用的即不是“手指格律”也不是“阿鲁则格律”,而是“自由格律”。其在和田达斯坦使用得较为频繁,一般用弹拨尔和热瓦普伴以弹唱。大家都知道自由格律对押韵的要求并不高,其重点在于节奏。据对大斯坦语境化的文本进行的探索便发现有些文本根本不存在规律性的诗段,押韵词语的频率也非常低,严格意义上的韵脚也无从发现,是地地道道的口头自由格律。和田达斯坦很少注重音节和诗行,诗句断裂分行的法则不一,无法找到均齐的布格结构。卡尔·赖希尔(karl reichl)曾探究了维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、乌兹别克族的口头史诗,提供了研究突厥语民族口头史诗的素材。在《突厥语民族口头史诗:传统、形式和诗歌》一书中说道:有两种类型的在史诗中运用广泛。一个是7、8音节的诗行,另一个是11、12个音节的诗行。但在和田达斯坦以7、8音节为主的诗行中,也会出现6、9、5或10音节。

下面是和田达斯坦《艾拜都拉汗》的片段(括号内是音节数):

Zapmu hox waqtida 在年轻活泼的时代(6)

Abeydulla bilän mämtilixan艾拜都拉和买买提艾力汉(10)

Agrusay degan yurtta 去了艾古如萨依(7)

Qush-qachighi oynghligh想带雄鹰去打猎(7)

Turghanghu zamanlada/ 就准备的时候(7 )

Qumeriqlik bir dane taz/ 从库木艾热克来的一个流浪(8)

shegimu kirip emdi/进了城市 ( 7)

yuzbeshqa cheqip qoydi/ 给百户提供了信息(7)

Lengpugen degen bashliqqina emdi /当时的领导兰副官(11)

hoten silingge het yazdi...给和田大人写了件信(8)

从诗体的视角分析,以上十行诗段中各行音节不相等,6、7、8、10、11音节都有。押韵而言,可以找到表面上的押韵。前三诗行的Waqtida、yurtta、zamanlada 和后三诗行的ämdi、qoydi、yazdi等词语可视为押尾韵。但是它们都是词语后缀。“waqit”“yurt”“zaman”和“am”“qoy”“yaz”等两组单词本身没有带任何押韵成分。各诗行中的音节也不均齐,诗句表达方式诗歌语法和日常用语语法当中偏向于后者。倘若我们把它视为散文体,它就变成了含有3个简单句的从句,其与日常生活的用语没有大的区别。虽然和田达斯坦的诗句偏日常化,但乐器伴奏带来的节奏给日常化的表演文本赋予了诗意并保证了表演的速度。

可见,民间“达斯坦奇”的表演不是死板的背诵某首诗歌,而是叙述故事。他们以特殊的方式与观众交流互动,所以完全无视格律的任何限制。口头创作的两个特点是书面创作所不具备的。一是口头创作的表演者没有固定的范本可遵循,表演者拥有多种模式,但这些模式不是一成不变的。这种多变的模式给民间艺人提供了无穷的创造空间,使即兴表演的文本完全融入在表演行为中,将格律与音乐相结合,创造出散文体和诗歌体合成的“杂体”。可以说 “杂体”已经演变为“达斯坦奇”的经验性语言。

和田达斯坦的 “杂体”是维吾尔民间历史最为悠久的口头艺术形式,它的形成同时也与维吾尔语言规律以及维吾尔传统文学表现手法有着千丝万缕的联系。这种“杂体”的历史最早可以追溯到《乌古斯传》被记载的时代。《乌古斯传》就是以含有诗体特点的散文体撰写而成,这种“杂体”特点在和田民间达斯坦中也有所体现。因此对和田达斯坦中的这种“杂体”进行深入研究具有重大意义。

以上几点是从表演的视角对和田达斯坦特性进行的展开研究,也标明了和田民间达斯坦有别于其他地域维吾尔民间达斯坦的重要特征。维吾尔民间达斯坦所涉及的领域众多,笔者期待能有更多学者运用表演学、行为表演学、程式论以及音乐人类学的理论方法来探究这一活态的口头艺术形式。