词体构成与句式组合叠配原则之关系的定量分析

——以常用百体为例

柯继红

(海南热带海洋学院 人文学院,海南 三亚 572022)

词体构成是一个很大的课题,一些词体的宏观构成与句式的组合原则(以下简称为句组原则)有特殊联系,某些句组原则可能会越出词体句式与句式进行组合的范围,而对词体韵段之间的组合关系也产生相似的约束作用,这种情况可称之为句式组合原则的泛化。笔者以常用百体为研究样本研究了几类句式组合原则的泛化以及它们与词体构成的具体关系,“叠配”原则即是其中重要的一类。所谓“叠配”,就是具有相似节奏的句式之间的叠加配合,如五言配五言、七言配七言的规则。作为句式组合的普遍原则、句式组合几个基本原则之一,“叠配”原则对诗体的宏观构成也能起到约束作用,其最简单的是齐言诗中的情况(所有齐言诗都是遵循“叠配原则”形成诗体的),而较复杂的情况则发生在词体中。在词体中,“叠配”不仅在句式组合层面发生作用,而且其作用能扩大到整个词体的宏观构成层面。笔者将“叠配原则”作用范围扩大到诗体宏观层面的现象称为“叠配原则”泛化。本文研究叠配原则泛化在词体构成中的复杂表现。

一 词体中“叠配原则”泛化的表现

“叠配原则”在词体中的泛化有三个表现,一是出现少量齐言词,二是出现大量类齐言词,三是出现“片齐言” 现象。

(一)出现齐言词

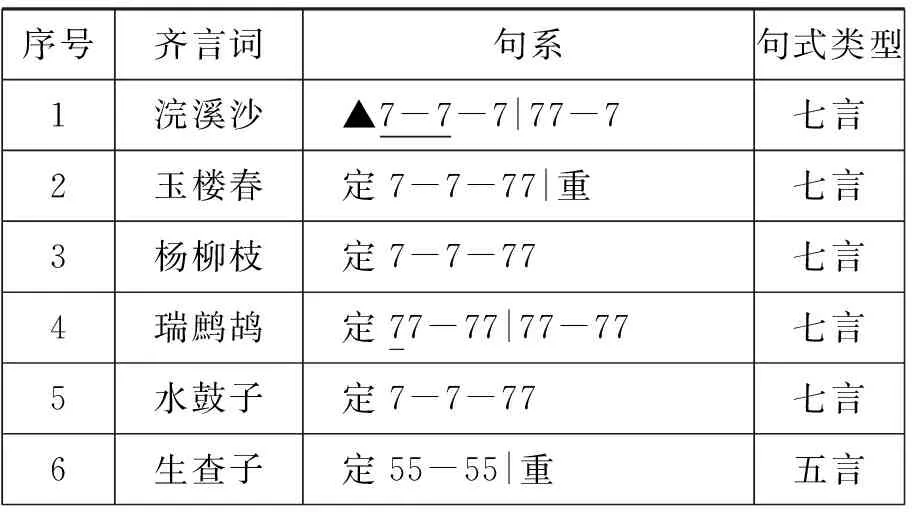

词虽名为长短句,但仍有一部分词选择齐言形式,我们称之为齐言词。据《百体句系》,常用百体中共出现齐言词6体,其中5体七言词、1体五言词,它们分别是《浣溪沙》《玉楼春》《瑞鹧鸪》《杨柳枝》《水鼓子》《生查子》。其句系构成分别如下:

表1 《百体齐言词句系构成》

表1中使用符号说明(表2、表3同):

(1)表中一般符号说明

短横线——韵段分隔符号

直竖号——上下片分隔符号

重——此处重复上片格律

(2)表中特殊符号释义

“▲+下划线”——上下片句式全同情况下,一片此处使用了小韵:浣溪沙、行香子、少年游、眼儿媚、恋绣衾

“★+下划线”——此处有“重言”情况:十二时、如梦令、长相思、五更转、风流子

( )——一此处有一片两换韵:菩萨蛮、减兰、南乡子、虞美人、巫山一段云、更漏子、河传、昭君怨

( )——此处有插入韵情况:诉衷情、定风波、乌夜啼

“§+下划线”——上下片位置相似,此处所用句式不同:摸魚儿、太常引、花心动、鹦鹉曲、拨棹子

(3)上述五种符号标示的情况,只有第二种“重言”情况下将两句并作一个韵段,其他皆作两韵段处理。

这些齐言词有三个共同的特点:

(1)小令;

(2)除《杨柳枝》《水鼓子》外均为双调;

(3)句式采五、七言,形同唐诗。

(二)出现大量类齐言词

所谓类齐言词,就是以齐言为主,掺入少量其它杂言句式的词体。类齐言词比齐言词普遍得多,词体中出现了大量的类齐言词。

据《百体句系》,常用百体即出现典型类齐言词14体,分别是:《鹧鸪天》《十二时》《渔父》《五更转》《捣练子》《踏莎行》《渔家傲》《忆王孙》《定风波》《天仙子》《菩萨蛮》《卜算子》《南歌子》《西江月》。其句系构成如下:

表2 《百体类齐言词句系构成》

注:表2中使用符号说明同表1。

从表2看,14首类齐言词体虽均为小令,但类型相当多样化。

从主体句式的句型角度看,类齐言词有类七言词、类五言词、类六言词三类,分别为10体、3体、1体,类七言词占绝大部分。

从辅助句式的掺入形式看,有替代型类齐言词、添加型类齐言词两类。所谓替代型类齐言词,就是词体句系表现为主体句式被少量辅助句式或组合所替代;所谓添加型类齐言词,就是词体句系表现为主体齐言中杂入杂言。其中替代型9种,杂入型5种。替代型类齐言词又包括3-3组合替代七言、4-4组合替代七言、七言替代五言、七言替代六言等四类,分别为5体、1体、2体、1体。添加型类齐言词又有七言添加三言、七言添加二言、五言添加三言等三类,各3体、1体、1体。显然,替代型类齐言远多于添加型类齐言,两种类型中又均以三言替代和三言添加为最多见。

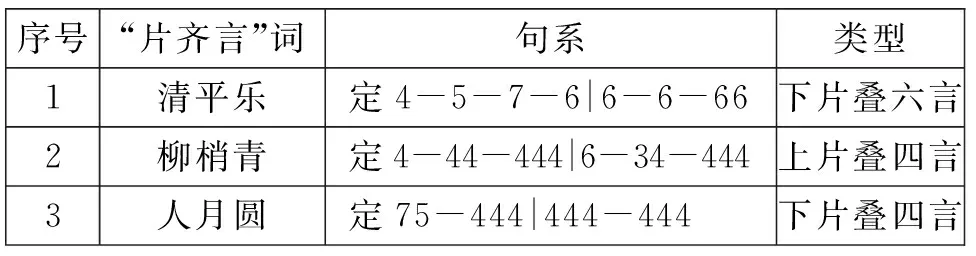

(三)出现少量“片齐言” 现象

所谓“片齐言”,就是词体的上片或下片皆用齐言的现象。常用百体中出现3体“片齐言”现象,分别是《清平乐》《柳梢青》《人月圆》。

表3 《百体片齐言词句系构成》

从表1、表2、表3看,无论是“齐言词”现象、“类齐言词”现象,还是“片齐言”现象,都暗示了“叠配原则”对词体句式组织的内在支配作用。虽然我们说,决定词体句系构成的外部原因是音乐节奏,但是,我们绝不能否认词体作为诵读诗歌其诵读节奏对句系构成的潜在决定意义。从这个角度看,“叠配原则”泛化能够创造一种相对和谐的诵读节奏,它在词体体式创造过程中的作用绝不亚于音乐节奏。

为研究方便,我们从句式生成的角度,将“叠配原则”泛化形成的“齐言词”和“类齐言词”统称为“叠配词”或“叠式词”。 “叠配词”的形成既与外部音乐相关,又受“叠配原则”的内在制约。

二 从“叠配原则”泛化到“齐言词”

“叠配原则”作为总体控制原则,对“齐言词体”的形成具有基础作用。但是,从“叠配原则”到一首“齐言词体”的生成,其间还要经过不少环节。一首齐言词体的形成,往往还经历了以下一些过程。

(一)别格律

我们知道,齐言五七言诗,在唐代已经形成了非常成熟的格律规律——粘对规律。而齐言五七言词要区别于齐言诗,就必须打破粘对格律,形成别具一格的新格律模式。

以百体6首齐言词为例。下面是常用百体6体齐言词的正体。

浣溪沙 双调四十二字,前段三句三平韵,后段三句两平韵

宿醉离愁慢髻鬟;六铢衣薄惹轻寒。慵红闷翠掩青鸾。 罗袜况兼金菡萏,雪肌仍是玉琅玕。骨香腰细更沈檀。

(韩 偓)

玉楼春 双调五十六字,前后段各四句,三仄韵

拂水双飞来去燕。曲槛小屏山六扇。春愁凝思结眉心,绿绮懒调红锦荐。 话别多情声欲战。玉箸痕留红粉面。镇长独立到黄昏,却怕良宵频梦见。

(顾 夐)

瑞鹧鸪 双调五十六字,前段四句三平韵,后段四句两平韵

才罢严妆怨晓风。粉墙画壁宋家东。蕙兰有恨枝犹绿,桃李无言花自红。 燕燕巢时罗幕卷,莺莺啼处凤楼空。少年薄幸知何处,每夜归来春梦中。

(冯延巳)

杨柳枝 单调二十八字,四句三平韵

金缕毵毵碧瓦沟。六宫眉黛惹香愁。晚来更带龙池雨,半拂阑干半入楼。

(温庭筠)

水鼓子平起首句押韵七绝为正体

朝廷赏罚不逡巡。宣事书家出阁频。当日进黄闻数纸,即凭酬答有功人。

生查子 双调四十字,前后段各四句,两仄韵

侍女动妆奁,故故惊人睡。那知本未眠,背面偷垂泪。 懒卸凤头钗,羞入鸳鸯被。时复见残灯,和烟坠金穗。

(韩 偓)

从这些词体的格律看,可以分为两类,一类仍为律绝模式,如《水鼓子》《杨柳枝》《瑞鹧鸪》;一类则已打破律绝格律,如《浣溪沙》《玉楼春》《生查子》。

1.早期的律绝模式

早期词,显然没有摆脱律诗绝句的形式,如6体中的《水鼓子》《杨柳枝》《瑞鹧鸪》,以及大家熟知的《小秦王》,仍然采用律绝形式。

《杨柳枝》:《全唐五代词》编入附编,录135首;《全宋词》录15首,含《柳枝》2首;《全金元词》录含《添声杨柳枝》在内17首。《词律》列3体,《词谱》分列《杨柳枝》1体《添声杨柳枝》3体,《词系》列2体。《词谱》载:

杨柳枝 唐教坊曲名。按,白居易诗注:《杨柳枝》,洛下新声,其诗云“听取新翻杨柳枝”是也。薛能诗序:令部伎作杨柳枝健舞,复度新声。其诗云“试踏吹声作唱声”是也。盖乐府横吹曲,有《折杨柳》名。此则借旧曲名,另创新声。后遂入教坊耳。此本唐人七言绝句,与顾夐词四十字体、朱敦儒词四十四字体,添声者不同……按,刘白倡和以后,为此词者甚多,皆赋柳枝本意。原属绝句,因《花间集》载此,故采以备调。(卷一)

添声杨柳枝 按《碧鸡漫志》云,黄钟商有《杨柳枝》曲,仍是七言四句诗,与刘、白及五代诸子所制并同,但每句下各添三字一句,乃唐时和声,如《竹枝》、《渔父》,今皆有和声也。旧词多侧字起头,第三句亦复侧字起,声度差稳耳。今名《添声杨柳枝》,欧阳修词名《贺圣朝影》,贺铸词名《太平时》。《宋史·乐志》:《太平时》,小石调。(卷三)

《词谱》严分《杨柳枝》与《添声杨柳枝》,并曰“采以备调”,实乃有不得已之苦衷。从词调角度看,固可不必分,从词体角度看,以分为宜。当代词总集所录,皆已不分。早期《杨柳枝》取绝句格律,从《杨柳枝》到《添声杨柳枝》,可以看出词体衍生时的复杂局面。

《水鼓子》:《词律》《词谱》《词系》皆不收。《全唐五代词》编入附编,录39首,皆律绝格式。

《瑞鹧鸪》:《全唐五代词》无录,《全宋词》录含《鹧鸪词》《吹柳絮》《舞春风》在内计64首,《全金元词》录56首。《词律》正编列3体拾遗列1体,《词谱》列6体,《词系》于两处分列3体与2体。《词律》目录云:

此调与七言律诗同,而鹧鸪天亦近于七言诗,必皆从诗中变出。

《词谱》载:

瑞鹧鸪六体又名舞春风、桃花落、鹧鸪词、拾菜娘、天下乐、太平乐、五拍……瑞鹧鸪 《宋史·乐志》:中吕调。元高拭词注:仙吕调。《苕溪词话》云:唐初歌词,多五言诗,或七言诗,今存者止《瑞鹧鸪》七言八句诗,犹依字易歌也。按,《瑞鹧鸪》,原本七言律诗,因唐人歌之,遂成词调。冯延巳词,名《舞春风》;陈彭年词,名《桃花落》;尤袤词,名《鹧鸪词》;元丘长春词,名《拾菜娘》;《乐府纪闻》,名《天下乐》;《梁溪漫录》词,有“行听新声太平乐”句,名《太平乐》,有“犹传五拍到人间”句,名《五拍》。此皆七言八句也。至柳永有添字体,自注般涉调,有慢词体,自注南吕宫,皆与七言八句者不同。(卷十二)

所列6体中前二体分别为平起和仄起两种首句入韵平韵七律,显示出早期某些词的特征。

《小秦王》:《全唐五代词》录2首,《全宋词》录5首含《阳关曲》3首,《全金元词》无录。《词谱》《词系》均无录。《词律》卷一有载:

小秦王 二十八字。又名阳关曲。无名氏。

柳条金嫩不胜鸦。青粉墙头道韫家。燕子不来春寂寞,小窗和雨梦梨花。

即七言绝句,平仄不拘,如东坡所作暮云收尽溢轻寒一首,下二句失粘不论。按,《渔隐丛话》云:唐初歌舞多是五七言诗,后渐变为长短句,今只存瑞鹧鸪、小秦王二阙,瑞鹧鸪是七言八句诗,犹依字易歌,小秦王是七言绝句,必须杂以虚声乃可歌耳。又宋秦观云:渭城曲,绝句,今世又歌入小秦王,盖即渭城朝雨浥轻尘一绝。

《词品》卷一云:

唐人绝句多作乐府歌,而七言绝句随名变腔。如水调歌头、纯莺转、胡渭州、小秦王、三台、清平调、阳关、雨霖铃,皆七言绝句而异其名,其腔不可考矣。

《唐声诗》下编云:

(一)小秦王传词之格调并不同于渭城曲,近人已经比勘明确。格调既异,彼此声情亦必异,有不俟言。乃北宋时本曲谓渭城曲,甚至舆竹枝,除苏轼外,文人多混用,不顾声情,已不可解。清人谱书中又进一步迳以阳关曲之名掩盖本曲名;近人信之过笃者,甚至依据上列小秦辞,以校勘王维渭城曲辞之音律,愈出愈奇。未省小秦王从秦王破阵乐来,应是凯歌,渭城曲完全骊歌,唐人何至混二曲为一?(二)宋人歌小秦王必杂虚声。何谓虚声?如何杂入?均尚模糊不明。(三)宋人又谓歌小秦王有和声,与渔父、竹枝之有和声同,此和声又不知果在虚声之外否?(四)因《词品》载下文所列之氐州第一辞亦曰小秦王。沈雄《古今词话》遂附会本调别名曰丘家筝,近人犹有用之者,宜正。

吴藕汀、吴小汀《词调名辞典》云:

小秦王 又名:丘家筝、阳关曲、阳关词。唐教坊曲名。

任半塘的疑问,只在小秦王、渭城曲等词、乐的区别,以及如何歌曲。小秦王的绝句性质,则诸家均没有疑问。

依任半塘,上述三首齐言词均当归入声诗,但本文认为它们的产生方式纯粹是填词式的,故仍列入词。其格律特征则的确是律诗性质,尚未发生大的新变。

2.后期的格律新变

但六体中的另三体,《浣溪沙》《玉楼春》《生查子》,则在格律上则发生了明显的新变。

《浣溪沙》格律模式为:

n仄平,n平平。n平平。(上片)

n仄仄,n平平。n平平。(下片)

这是一首典型的新格律诗。其新格律表现为:

(1)六句四押韵;

(2)首联格律上下片不同,上片首句入韵,下片首句不入韵;

(3)二三、五六句格律重复。

这首词无论从哪个角度看,都不能说脱胎于律诗。

《玉楼春》虽为七言八句诗,但格律已打破粘对,完全不同于七律,已形成新格律诗歌。其格律为:

n仄仄,n仄仄。n平平,n仄仄。(上片)

n仄仄,n仄仄。n平平,n仄仄。(下片)

《玉楼春》格律新变表现在:

(1)首联格律重复;

(2)首联与颔联不粘。

这种新变在《生查子》身上表现得更明显。《生查子》利用“叠配原则”组织句式,五言八句格式完全同于五律:

侍女动妆奁,故故惊人睡。那知本未眠,背面偷垂泪。 懒卸凤头钗,羞入鸳鸯被。时复见残灯,和烟坠金穗。

但其格律则已完全形成了自己的模式:

仄仄,平仄。仄仄,平仄。(上片)

平平,平仄。平平,平仄。(下片)

其格律新变表现在:

(1)每联联内格律均不对仗;

(2)首联与颔联不粘;

(3)仄韵。

《浣溪沙》《玉楼春》《生查子》三词均是在“叠式原则”的基础上,通过“别格律”,创造出与五律、七律不同的格律模式,从而完成“齐言词”的体制新建设。关于词体格律的总体规律,本文将在“韵段格律研究”篇予以详细研究。无论如何,将“叠配原则”运用于填词,首先将面临着“别格律”的挑战。“别格律”,这是词体创造的基本手段。

(二)变双调

变双调是词体将自己与齐言诗区别开来的一个重要方式。

双调,实际上是“双章调”的简称。双调现象,严格来讲不是词体特有的现象。在早期乐歌辞诗经中,早就出现过形式多样的“重章叠句”现象。但是,稳定的双调模式,却是词体才有的特征,也是词体最典型的特征之一。关于双调的词体比率和地位,洛地在《词体构成》曾有精彩统计和论述:

“单章调”,在《全宋词》内为26调,不到“两章”的“令”调的十分之一;仅占宋人使用词调总数842调的3%。……26个“单章调”除了以单章为篇外,并未形成有可作为一“类”的稳定的规范的结构特征。也就是,“单章调”,从词之为词,无论在结构上还是在数量上,都不能与词成熟地发展之后的“令”、“慢”、“破”相并列而成为词调的一个“类别”。

词,“格律化之长短句”,为我国民族古典韵文的最高门类,大成于宋。其标志,在其“两章调”成熟地规范。据《全宋词》,宋人使用词调有存作可察其结构者842,内:两章构成的词调776,占92.2%;为词调的主体。

双调作为一种稳定的结构模式,从音乐角度看,适应于乐曲的“重章叠唱”需要。但更为重要的是,它为新诗体带来了一系列形式特征。首先,它为新诗体带来了上下片相近的格律特征。其次,它还为新诗体带来了一系列其它潜在可能。这些可能包括:换头的可能(不是所有上下片都需要换头,换头必带来句式、格律或押韵的变化);同位句式替换表达的可能;同位适当改变格律的可能等等。这一系列可能与双调体制一起,最终将新诗体与原来律诗体式作了区分。齐言词如《浣溪沙》,以及大部分类齐言词,就是因为采取双调模式,其上下片之间可以采取大致相同的格律,同时还可以灵活换头,可以在词中上下片灵活替换句式,从而将自己与律诗体式作了区分。可以说,通过“变双调”及其衍生方式,词体最终拉开了与律诗体制的距离。

通过“别格律”和“变双调”,齐言词完成了从简单“叠配”到词体体制的成熟,形成了不同于齐言诗的诸般特征。

三 从“叠配原则”泛化到“类齐言词”

“叠配原则”作为总体控制原则,对“类齐言词”的形成也具有基础作用。但是,从“叠配原则”泛化到一首“齐言词”的生成,也还要经过不少环节。类齐言词体的形成,除了仍然会采用与齐言词类似的“别格律”“变双调”等手段外,往往还需借助“换句式”和“间杂言”等形式来完成词体构成。

(一)换句式

替换句式是类齐言词的常见句式组织方式。

通过句式替换,可以在由“叠配”方式形成的主体齐言结构中加入其它句式,从而造成错综的句式节奏,形成一系列的“类齐言词”。这种句式选择受音乐节奏支配,但最终取决于词体创造者在诗体形式上的努力。

常用百体共有9体类齐言词涉及“换句式”现象。它们分别是:鹧鸪天、十二时、渔父、五更转、捣练子、踏莎行、菩萨蛮、卜算子、西江月。其中:

《五更转》《捣练子》可以看成七言四句诗中第一句被3-3型组合替换;

《渔父》可以看成是七言四句诗中第三句被3-3型组合替换;

《十二时》可以看成是七言八句诗中第一句被3-3型组合替换;

《鹧鸪天》可以看成是七言八句诗中第五句被3-3型组合替换;

《踏莎行》可以看成是七言八句诗中第一句、第五句被4-4型组合替换;

《菩萨蛮》可以看成是五言八句诗中第一二句被两个七言替换;

《卜算子》可以看成是五言八句诗中第三句、第七句被七言替换;

《西江月》可以看成是六言八句诗中第三句、第七句被七言替换;

从替换情形看,有3-3型组合替换七言、4-4型组合替换七言、七言替换五言、七言替换六言,替换类型还是比较多样化的。

替换句式不仅是一调多体形成的主要原因,也在类齐言词的最初形成中发挥了奇特作用。

(二)添杂言

添杂言也是类齐言词词体组织的常见句式策略。

通过添加杂言,可以在“叠配”主体齐言结构中加入不同节奏的句式,造成错综的句式节奏,形成一系列的“类齐言词”。这种句式选择与替换句式一样,也受音乐特征支配,但亦最终取决于词体创造者的在诗体形式上的主观努力。

常用百体共有5体类齐言词涉及“添句式”现象。它们分别是:《渔家傲》《忆王孙》《天仙子》《定风波》《南歌子》。其中:

《渔家傲》:可以看成是七言八句诗中第三四句间和第七八句间添加三言;

《忆王孙》:可以看成是七言四句诗中第三四句间添加三言;

《天仙子》:可以看成是七言四句诗中第三四句间添加两个三言;

《定风波》:可以看成是七言八句诗中三处添加三言;

《南歌子》:可以看成是五言四句诗中句末添加三言;

从这5体看,添加句式以三言为主。这与三言在魏晋以来历代乐歌辞中的和声地位是有着巨大关系。

通过替换句式与增添句式,类齐言词成为长短句,确立了自己作为杂言歌辞的特征。

四 叠配原则泛化与词体构成

综合上述讨论,“叠配原则”不仅在词体的句式组合层面发生作用,而且其作用能够泛化到词体的宏观构成层面,对某些词体的整体构成起着控制作用。“叠配原则” 控制词体的宏观构成有三个表现:一是出现少量齐言词,二是出现大量类齐言词,三是出现“片齐言”。“叠配原则”作为总体控制原则,对“齐言词”的形成具有基础作用。从“叠配原则”到组织形成一首“齐言词”,其间还必须经历“别格律”“变双调”等过程。通过“别格律”和“变双调”,齐言词形成了不同于齐言诗的特征。例如《浣溪沙》《玉楼春》《生查子》三词就是在“叠式原则”的基础上,通过“别格律”,创造出与五律、七律不同的格律模式,从而完成“齐言词”体制的建设。齐言词(如《浣溪沙》)、大部分类齐言词通过“变双调”的方式,将自己最终与律诗进行了巨大的区分。“叠配原则”作为总体控制原则,对“类齐言词”的形成也具有基础作用。“类齐言词”不仅借助于“别格律”“变双调”方式来区别于律诗的体式,同时还借助“换句式”和“添杂言”等“间杂言”方式来完善词体体式。总之,齐言词、类齐言词借助叠配方式,通过别格律、调双调、换句式、添杂言等一系列手段,最终形成自己与齐言诗完全不同的词体体式。