论“啭”题乐府的音乐文学形态

韩 宁

(首都师范大学 文学院,北京 100089)

元稹《乐府古题序》言:“诗讫于周,离骚讫于楚,是后诗之流为二十四名,赋、颂、铭、赞、文、诔、箴、诗、行、咏、吟、题、怨、叹、章、篇、操、引、谣、讴、歌、曲、词、调,皆诗人六义之余。……而纂撰者,由诗而下十七名,尽编为乐录、乐府等题。”元稹所举“诗而下十七名”乃乐府题名之常见者。除了这十七种之外,另有一些题名亦收入乐府,如《昔昔盐》《一台盐》《鲍岭盐》等以“盐”为题的乐府。以“啭”为题的乐府亦有多种,如《五更啭》《春莺啭》《莫才人啭》,“啭”与其他乐府题名一样,有其特有的来源、唱法和曲调特征。

一 “啭”之含义探源

“啭”字出现较晚,《康熙字典》释“啭”曰:“《广韵》知恋切。《集韵》《正韵》株恋切。并转去声。《玉篇》:鸟鸣。《广韵》:鸟吟。庾信《春赋》:新年鸟声千种啭。又《广韵》:韵也。《集韵》:声转。”“啭”为鸟鸣、鸟吟之意,缘于鸟鸣之声多宛转动听。

从字形结构上看,“啭”显然来自“转”字。《说文解字》曰:“转,运也。从车专声,知恋切。”段玉裁《说文解字注》曰:“转,还也。还,大徐作运,非。还者,复也。复者,往来也。运训迻徙,非其义也。还即今环字,从车专声,知恋切。亦陟兖切。浅人分别上去异义,无事自扰。”段玉裁认为大徐本《说文解字》将“转”训为“运”,误,而应将“转”训为“还”,是反复、往来的意思。从反复、往来而引申为唱歌宛转,在先秦文献中已有此用法,《春秋左传正义》昭公三十一年:“十二月,辛亥,朔,日有食之。是夜也,赵简子梦童子臝而转以歌。”杜预注曰:“转,婉转也。”“转以歌”即宛转歌唱。显然,“啭”字之鸟鸣、鸟吟意是由“转”之宛转歌唱意而来。

“啭”字大约在南北朝时期出现,《文选》载繁钦《与魏文帝笺》:“顷诸鼓吹,广求异妓,时都尉薛访车子,年始十四,能喉啭引声,与笳同音。”“喉啭”是一种特殊的发声方式,能模仿箫笳等乐器的声音。繁钦在与魏太子曹丕的书信中提及自己所见奇异之人“车子”一事,曹丕亦有《答繁钦书》回复:“若斯也哉,固非车子喉转长吟所能逮也。吾练色知声,雅应此选,谨卜良日,纳之闲房。”《三国志》裴松之注释“繁钦”引《典略》曰:“钦字休伯,以文才机辩,少得名于汝、颍。钦既长于书记,又善为诗赋。其所与太子书,记喉转意,率皆巧丽。为丞相主簿。建安二十三年卒。”需要注意的是,上述文献记载中“转”与“啭”交替出现,或写作“喉转”,或写作“喉啭”。“喉转”的发声方式是将声音宛转变化从而模仿乐器,而“啭”字正是由“转”的宛转歌唱之意演化而来,因此,“啭”字虽已出现,但在南北朝时期,表达宛转之意时,“转”与“啭”可通用。如梁吴均《与朱元思书》:“蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。”蝉鸣高亢悠长,“千转不穷”的“转”同于“啭”。

“转”与“啭”虽可通用,但总的趋势是“啭”逐渐取代“转”字而在诗文中更多地出现,如:

视华鼓之繁桴,听笳边之嘶啭。

(颜延之《七绎》)

驱四牡之低昂,响繁笳之清啭。

(沈约《郊居赋》)

孤鸣若无对,百啭似群吟。

(刘孝绰《咏百舌诗》)

片光片影皆丽,一声一啭煎心。

(萧纲《倡楼怨节诗》)

或描写乐器之声,或形容鸟儿之鸣,“啭”字基本上具备了清晰完整的含义,指鸟鸣叫的声音,或是乐器演奏出来的宛转之声。

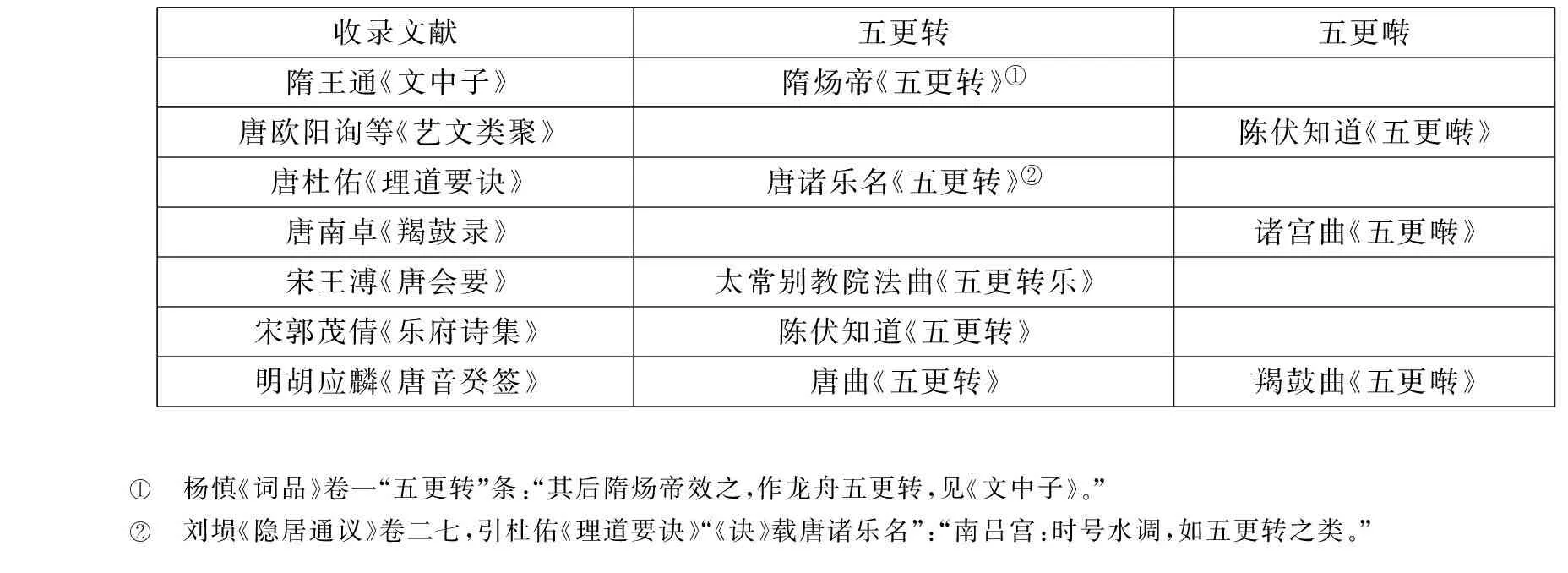

《五更转》可见最早曲辞是陈伏知道所作,郭茂倩《乐府诗集》认为其应为“陈以前曲也”。与《春莺啭》《莫才人啭》不同,此曲题名在文献中有《五更转》和《五更啭》两种不同记载。现将代表性文献收录情况列表如下:

表1 《五更转》在文献中收录情况

从表1收录情况可知:首先,陈伏知道和隋炀帝的乐府《五更转》有“转”与“啭”两种书写形式,可见题名中的“转”与“啭”意义相通,且在《艺文类聚》中首次出现了《五更啭》之名,结合唐代所制《春莺啭》《莫才人啭》来看,将南朝时期旧题乐府题名中的“转”改为常用的“啭”,不仅是因为“啭”字在唐代使用更为普遍,而且是缘于“啭”作为乐府题名有了确定的含义;其次,在唐诸乐中皆作《五更转》,而非《五更啭》,那么唐诸乐中的《五更转》与伏知道的乐府曲调《五更转》可能存在差异;第三,羯鼓曲皆作《五更啭》,一方面可能此羯鼓曲与乐府曲调《五更转》有关系,另一方面羯鼓曲因玄宗喜爱而盛行于唐,表示声音宛转动听之意的“啭”字在唐代已完全独立使用,不再与“转”混用,因而出现于唐代的羯鼓曲仅有《五更啭》一种题名形式。

综上所述,以“啭”为题名的乐府,“啭”源于“转”字,表声音宛转之意。南北朝时期,“转”与“啭”在表意相同的情况下经常混用,因此,产生于陈隋之前的乐府曲调《五更转》会出现“转”与“啭”两种写法。

二 “啭”之歌唱方式

《五更啭》《春莺啭》《莫才人啭》皆以“啭”为名,作为题名,“啭”在其本意的基础上应该具有代表一类乐府、别于其他曲调、有着鲜明特征的歌乐属性。

虽然《春秋》已出现“转以歌”,但由汉代的“喉啭”至南北朝时期的蝉鸣鸟叫,“啭”更多的是指一种发声方式,尚未与歌乐演唱联系在一起。仅谢朓《和伏武昌登孙权故城诗》中有“舞馆识余基,歌梁想遗啭”句,《六臣注文选》:“良曰:妙歌者发声,声绕梁而尘起,故见梁则想其余声也。”此处“啭”指的是歌者美妙的歌声,“啭”与歌乐首次连在一起。但严格来讲,谢朓诗中的“啭”指代古代遗声,是先秦时韩娥那首“绕梁三日而不绝”之歌,并非一种歌唱方式。直至唐代,“啭”越来越多地用于歌者,如韦应物《拟古诗》有“玉颜上哀啭,绝耳非世有”句,描述女子一展歌喉,歌声哀婉动人,世上未闻。梁锽有《戏赠歌者》一诗:

白皙歌童子,哀音绝又连。

楚妃临扇学,卢女隔帘传。

晓燕喧喉里,春莺啭舌边。

若逢汉武帝,还是李延年。

诗中描写了一位善歌的童子,其中“晓燕喧喉里,春莺啭舌边”句形容从喉舌中发出的声音,宛转动听如莺燕鸣吟。不同于谢朓诗,“啭”在此为动词,显然不是指歌声,而是指歌唱。因此,应该说至唐代,“啭”不再是一种单纯模仿箫笳、毫无乐感的发声方式,也不仅是鸟儿宛转动听的鸣叫声音,而逐渐固定为有专门限定性的唱法。

首先,“啭”是一种用“喉啭”方式发声的演唱方法。沈佺期《李员外秦援宅观妓》:“啭歌遥合态,度舞暗成行。”“啭歌”并非一般的唱歌,李肇《唐国史补》记载开元、天宝间“李八郎善歌”事:

李衮善歌,初于江外,而名动京师。崔昭入朝,密载而至。乃邀宾客,请第一部乐,及京邑之名倡,以为盛会。绐言表弟,请登末座。令衮弊衣以出,合坐嗤笑。顷命酒,昭曰:“欲请表弟歌。”坐中又笑。及啭喉一发,乐人皆大惊曰:“此必李八郎也。”遂罗拜阶下。

李衮是唐代有名的歌唱家,此则文献记载其名动京师之事。李衮唱功超绝,“及啭喉一发,乐人皆大惊”,“啭喉”不是简单的唱歌,否则也不会令众人“大惊”,必定是一种需要高超技巧和完美音色才能呈现出来的演唱。汉代繁钦访求车子,其“喉啭”仅为模仿乐器之声,可能类似于今天的“口技”,需要的是声带发声技巧,且未必能够配合辞乐,因此尚不能称为“唱”。而李衮“啭喉”所歌显然是用喉啭的发声方式演唱,辞曲相配,感染听众的是其独具特色的声乐之美,而非单纯的技巧,此乃“啭喉”唱法的根本所在。此外,古之“转”字,本为反复、往来之意,因而“啭”这一唱法也包含叠沓往复的方式在内。欧阳修《李留后家闻筝坐上作》序云:“余少时尝闻一钧容老乐工筝声,与时人所弹绝异,云是前朝教坊旧声,其后不复闻。至此始复一闻也。”欧阳公所闻正是唐代旧乐。诗云:

不听哀筝二十年,忽逢纤指弄鸣弦。

绵蛮巧啭花间舌,呜咽交流冰下泉。

常谓此声今已绝,问渠从小自谁传?

樽前笑我闻弹罢,白发萧然涕泫然。

诗中“绵蛮巧啭花间舌,呜咽交流冰下泉”句形容筝声的宛转往复、如泣如诉。“绵蛮”是《诗经·小雅》中一篇,形式上具有鲜明的复沓咏叹的特点,欧阳公在这里用“绵蛮”来形容筝声的“巧啭”,可见“啭”就是一种反复叠唱,将辞乐流转于唇齿之间,再三咀嚼,耐人寻味。

其次,“啭”的唱法在唐代属于“新声”。苏鹗《杜阳杂编》载:“李可及进叹百年曲声词怨感,听之莫不泪下。……可及恃宠,亦无改作。可及善转喉舌,对至尊弄媚眼,作头脑。连声作词,唱新声曲,须臾即百数方休。时京城中不调少年相效谓之拍弹。”“啭喉为新声”意为“啭喉”是一种新的唱法,用“啭喉”所唱乃彼时新声。其实在苏鹗前已有此说法,张祜《歌》诗曰:

一夜列三清,闻歌曲阜城。

雪飞红烬影,珠贯碧云声。

皓齿娇微发,青蛾怨自生。

不知新弟子,谁解啭喉轻。

“新弟子”不解“啭喉”,缘于“啭喉”的唱法属新声,不是新弟子熟识易学的旧乐,因而尚未掌握。《唐故陇西董夫人墓志》记载了开成间去世的一位宫中女乐董夫人,其笄年入宫,色艺超群,去世后“皇帝念其恩旧,奖以伎能,宠赠追荣”。此篇墓志铭为“翰林学士朝议郎尚书司勋员外郎上轻车都尉臣黎埴奉敕撰”,他称颂董夫人技艺曰:“当德皇御宇,而名达宸听,超自辈流,登于乐籍。时或曲移节奏,韵变宫商;故态方□于俗流,新声尚迷于众伎,彼则哇咬才啭,此已俯仰合仪。岂习利而学能,诚自击而心得者也。”董夫人之所以能在诸多女乐中脱颖而出,是因其善于“新声”。“彼则哇咬才啭,此已俯仰合仪”句意为刚刚出现了新的唱法,马上就能掌握运用,此句中的“啭”亦含有“新声”之意。

将“啭”作为新声,在宋代依然延续,苏轼有词《减字木兰花·庆姬》:“天真雅丽。容态温柔心性慧。响亮歌喉。遏住行云翠不收。 妙词佳曲。啭出新声能断续。重客多情。满劝金卮玉手擎。”此为苏轼赠歌妓“庆姬”所作,“啭出新声能断续”句,“新声”需用“啭出”,“啭”在当时应该是一种新唱法。

最后,“啭”与秦声有一定的联系。因在《莫才人啭》的有关记载中出现了“秦声”:

莫才人能为秦声,当时号“莫才人啭”焉。

(段成式《酉阳杂俎》)

明皇时莫才人善秦声,号“莫才人啭”。

(朱胜非《绀珠集》)

莫才人因善秦声,而号“莫才人啭”。但同一条材料《太平广记》所载有出入:“莫氏能为新声,当时号莫才人啭。”一为“秦声”,一为“新声”,一字之差,是误写,亦可能是两说并立。

秦声,顾名思义是指秦地的音乐,王骥德《曲律》“论腔调”言:“乐之筐格在曲,而色泽在唱。古四方之音不同,而为声亦异,于是有秦声,有赵曲,有燕歌,有吴歈,有越唱,有楚调,有蜀音,有蔡讴。”说话的口音有南腔北调,唱歌也有地域之别。冯贽《云仙杂记》记载了李龟年“辨琴秦楚声”之事:

李龟年至岐王宅,闻琴声曰:“此秦声。”良久又曰:“此楚声。”主人入问之,则前弹者,陇西沈妍也,后弹者,扬州薛满。二妓大服。乃赠之破红绡、蟾酥麨。龟年自负,强取妍秦音琵琶,捍拨而去。

音乐大家李龟年耳力极佳,从琴声中就能分辨出弹奏者是哪里人。不同地域的人演奏的音乐自然就会带有其地域特点。唐乐吸收了诸多外来音乐,如宴乐十部伎,按说李唐皇族起于陇西,秦声是其家乡音乐,应该更受欢迎,但唐代宫廷音乐里并未流行秦声。究其原因,一是可能秦声高亢嘶长,这样风格的音乐不适合在宫廷演奏。大略而言“楚声杳渺,秦声雄高”,岑参《秦筝歌送外甥萧正归京》诗有“汝不闻秦筝声最苦,五色缠弦十三柱。怨调慢声如欲语,一曲未终日移午”句,描述了秦声的悠长悲苦。二是唐代音乐的总设计师唐玄宗不喜琴筝。《宋书·乐志》曰:“乐器凡八音:曰金,曰石,曰土,曰革,曰丝,曰木,曰匏,曰竹。……八音五曰丝。丝,琴、瑟也,筑也,筝也,琵琶、空侯也。……筝,秦声也。”秦声由丝类乐器筝来演奏。南卓《羯鼓录》载玄宗喜羯鼓而尤不喜琴:

上性俊迈,酷不好琴,曾听弹琴,正弄未及毕,叱琴者出曰:“待诏出去!”谓内官曰:“速召花奴,将羯鼓来,为我解秽!”

琴筝皆属丝类乐器,形制、弹奏方式和音乐效果都类似,因此经常会“琴筝”连用,如《抱朴子》曰:“隐士以《三坟》为金玉,《五典》为琴筝,讲肆为钟鼓,百家为笙簧。”琴筝不被玄宗喜爱,想必秦声也不会流行。事实也正是如此,能唱秦声的歌者数量越来越少,在唐朝如莫才人般善秦声者则会令人称道,《太平广记》“杂传记”载“非烟传”曰:“临淮武公业,咸通中,任何南府功曹参军。爱妾曰非烟,姓步氏,容止纤丽,若不胜绮罗;善秦声,好文笔,尤工击瓯,其韵与丝竹合。公业甚嬖之。”非烟与莫才人一样“善秦声”,并因而受宠。

虽然莫才人善秦声,但没有直接证据可证明《莫才人啭》是秦声。尽管如此,“啭”与秦声二者应该具有一定的联系,秦声的高亢悠长与“啭”这一唱法的宛转往复有相通之处,皆要将所发声音拉长并加以变化,可能都要运用类似于“啭喉”的演唱技巧。因此,秦声虽然不等同于“啭”,但“善秦声”应该更能做到善“啭”。至于《太平广记》所载“莫氏能为新声”,“新声”与“秦声”音近,若不视为讹误,以秦声在唐代远未流行来看,将其称作“新声”也并非不妥。况且“啭”在唐代本来被视为“新声”,《太平广记》据此而改亦不为过。

三 《五更转》《春莺啭》之曲调特征与流传演变

《五更转》属乐府“相和歌辞”平调曲,《乐府诗集》题解《从军五更转》曰:“《乐苑》曰:‘《五更转》,商调曲。’按伏知道已有《从军辞》,则《五更转》盖陈以前曲也。”伏知道的《五更转》有五章:

一更刁斗鸣,校尉逴连城。

遥闻射雕骑,悬惮将军名。

二更愁未央,高城寒夜长。

试将弓学月,聊持剑比霜。

三更夜警新,横吹独吟春。

强听梅花落,误忆柳园人。

四更星汉低,落月与云齐。

依稀北风里,胡笳杂马嘶。

五更催送筹,晓色映山头。

城乌初起堞,更人悄下楼。

《五更转》曲辞体式独特,每一章首句分别以“一更、二更、三更、四更、五更”开头,结构上五章相连,并与题目相应。伏知道之后,《五更转》创作极其丰富,有文人作《五更转》,有敦煌歌辞《五更转》,有俗曲唱五更,有佛道曲《五更转》,等等,以“五更”为题名者有上千首之多。

从上世纪初以来,有关《五更转》的研究从未中断,学者对《五更转》曲辞进行了文本的整理,并考证其源流体制,成果颇丰。《五更转》体式最为特殊,学者多从“五更”二字着眼,总结其连章叙事的特点,却较少注意到题名中的“啭”。任半塘《唐声诗》曰:“《五更转》之‘转’,犹‘啭’,歌唱也,从《春莺啭》曲名、‘莫才人啭’故事等,可得其义。”“啭”仅仅释为“歌唱”,过于笼统。乐府题名中谣、讴、歌、曲等皆可作“歌唱”讲,但事实上,它们各有特点,不能类同。前文已论,“啭”的唱法包含有往复叠沓之意,《五更转》正取此意。敦煌写本斯5996《五更转曲》附有解说,其始曰:“更赠《五更转》,禅师依次各转一更。”下文又曰:“第六禅师默然,无更可转,即作‘劝诸人’一偈。”“禅师依次各转一更”展现了《五更转》的歌唱情形,五个人一人一首轮流歌唱,每首开头的“一更、二更……”可以标示顺序,也能在复沓中自然续接,这是最适合《五更转》体式的歌唱方式。反过来,因为“啭”的唱法就是要回环往复,所以需要有叠章复沓的形式来与之相应。因而,对《五更转》体式的探讨,与其从“五更”的历史渊源来考察,不如从“啭”的唱法来认识,正是“啭”题乐府的演唱特点才形成了《五更转》特殊的体式。

《五更转》流传演变情况非常丰富,自唐代始,在诗歌、词、曲以及曲艺、戏曲中都可见其演变形式,此方面的研究成果较多,不再赘述。

《春莺啭》的创制有两种说法,《乐府诗集》题解曰:“《乐苑》曰:‘《大春莺啭》,唐虞世南及蔡亮作。又有《小春莺啭》,并商调曲也。’《教坊记》曰:‘高宗晓声律,闻风叶鸟声,皆蹈以应节。尝晨坐,闻莺声,命乐工白明达写之为《春莺啭》,后亦为舞曲。’二说不同,未知孰是。”郭茂倩列出二说,未加论断。高宗创制之说叙述详细,似乎更为可信。师旷《禽经》四库提要曰:“燕以狂目行,莺以喜啭。”黄莺善啭,高宗听黄莺鸣叫而作《春莺啭》顺理成章。更为重要的是,前文已论,“啭”唱法的其中一个特点即用“喉啭”的方式来歌唱,“喉啭”与黄莺之“啭”发声应该类似。黄莺是大自然的“歌唱家”,鸣声圆润嘹亮,低昂有致,富有韵律,宛转动听。可以说,黄莺之鸣啭是人声“喉啭”所追求的最高境界了。因此,从题名来看,“春莺”二字离不开“啭”,“春莺啭”已描述出曲调的来源与歌唱方式,高宗一说较完备。

《五更转》和《春莺啭》都入法曲,太常梨园别教院法曲乐章有《五更转乐》一章,元稹《和李校书新题乐府十二首·法曲》一诗将多首法曲名嵌入诗句中,如“赤白桃李取花名,霓裳羽衣号天落”,“火凤声沉多咽绝,春莺啭罢长萧索”。《春莺啭》亦在其中。《五更转》和《春莺啭》也曾入羯鼓曲,《羯鼓录》“太蔟商”列此二曲。《春莺转》“亦为舞曲”,宫廷内家舞曲分为软舞和健舞,《春莺啭》属软舞。《乐府诗集》在《春莺啭》曲题下列张祜诗:

兴庆池南柳未开,太真先把一枝梅。

内人已唱《春莺啭》,花下傞傞软舞来。

细读之下可见此诗并非《春莺啭》的曲辞,而是张祜观《春莺啭》所作,描述了杨贵妃在兴庆池旁随着《春莺啭》的音乐而翩翩起舞的情形。虞世南、蔡亮或高宗所作《春莺啭》曲辞不传。

安史之乱,宫廷音乐遭到极大破坏,大量乐人流落宫外,在这场劫难中乐府曲调的传唱也受到了很大影响,出现了一些新变,如宫中曲调无人能识,民间也开始传唱宫廷中的乐曲,等等。《春莺啭》在中唐以后也发生了变化,本是宫廷法曲、太常梨园别教院曲目,却开始用胡琴演奏,由胡女表演,元稹《和李校书新题乐府十二首·胡旋女》有诗句云:“巧随清影触处行,妙学春莺百般啭。倾天侧地用君力,抑塞周遮恐君见。”王仁裕《荆南席上咏胡琴妓二首》其二曰:

玉纤挑落折冰声,散入秋空韵转清。

二五指中句塞雁,十三弦上啭春莺。

谱从陶室偷将妙,曲向秦楼写得成。

无限细腰宫里女,就中偏惬楚王情。

胡琴妓用胡琴演奏《春莺啭》。这种现象宋代依然可见,如韦骧《闻胡琴一首》有曰:“露蝉凄咽春莺啭,变化逡巡动寥廓。审音度曲肃众听,歌舞满堂生寂寞。”

“啭”字的大量使用是从唐代开始的,“啭”作为一种特定的唱法确定下来也是在唐代,在这一过程中,《春莺啭》一曲的创制与流传起了很关键的作用。“啭”字在唐前并未和“莺”连用:

鸣蚿候曙,声像琴瑟,玄猨薄雾清啭,飞犭吾乘烟永吟。

(刘峻《东阳金华山栖志》)

晨禽争学啭,朝花乱欲开。

(萧纲《晓思诗》)

陌上成阴,桑中可咏,春鹒始啭,必具笼筐。

(徐陵《司空徐州刺史侯安都德政碑》)

野鸟繁弦啭。山花焰火然。

(庾信《奉和赵王隐士诗》)

自《春莺啭》一曲后,唐人诗中几乎咏“莺”必用“啭”,“莺”“啭”相连似是一种定式:

黄莺急啭春风尽,斑马长嘶落景催。

(苏颋《赠彭州权别驾》)

欲啭声犹涩,将飞羽未调。

(郑愔《咏黄莺》)

欲啭不啭意自娇,羌儿弄笛曲未调。

(韦应物《听莺曲》)

漏鼓还思昼,宫莺罢啭春。

(杜甫《奉送严公入朝十韵》)

暂啭那成曲,孤鸣岂及辰。

(韩愈《早春雪中闻莺》)

朝憎莺百啭,夜妒燕双栖。

(白居易《闺怨词》)

这样诗歌的大量涌现当然与唐诗创作的数量之多有关,但若要形成一种诗歌用语习惯,往往还需要一点契机,如时下网络新词汇的一夜流行也总有其出处一般,结合前代诗歌创作来考察,“啭”字的普遍使用和“啭”唱法的成熟是必要的背景条件,而《春莺啭》创制流传就是那一点契机了。

蔡绦《西清诗话》记载了宋代都尉王诜与宠姬之间的一段唏嘘往事:

王晋卿都尉既丧蜀国,贬均州,姬侍尽逐。有一歌者号啭春莺,色艺两绝,平居属念,不知流落何许。后二年内徙汝阴,道过许昌市旁小楼,闻泣声甚悲。晋卿异之,问乃啭春莺也。恨不可复得,因赋一联:“佳人已属沙吒利,义士今无古押衙。”晋卿每话此事,客有足成章者,晋卿览之尤怆然。其词曰:“几年流落向天涯,万里归来两鬓华。翠袖香残空浥泪,青楼云渺定谁家?佳人已属沙吒利,义士今无古押衙。回首音尘两沉绝,春莺休啭沁园花。”

王诜,字晋卿,是苏轼好友,乌台诗案前还冒险给苏轼通风报信。王诜被贬,“姬侍尽逐”,他唯独牵挂宠姬中的“啭春莺”,两年后,在异乡闻声楼上辨认出佳人,可是佳人已委身权贵,不可复得。宠姬“啭春莺”是一歌者,“色艺两绝”,一听她发声,王诜就能认出,可见其声音之独特美妙。不过“啭春莺”并非其名,而是其号。虽然并未记载其善唱什么,但从以上多方面信息可以推断,她应该是擅于演唱《春莺啭》的。这是宋代《春莺啭》仍在流传的生动事例。