一道数学错题里的思维奔流

文 李保伟(浙江丽水市文元集团文元小学)

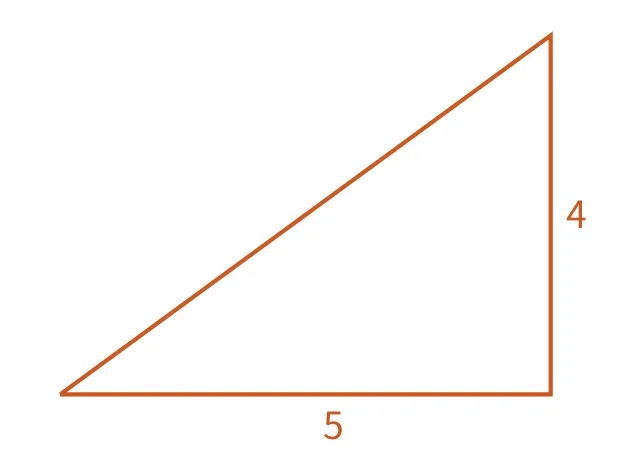

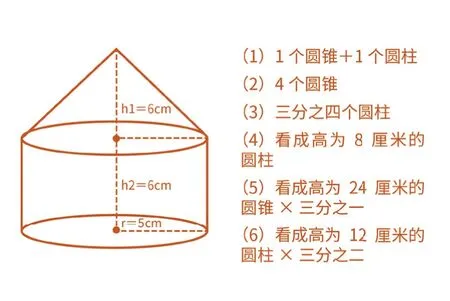

一次,我布置的家庭作业中有一道这样的题:求以5为轴的旋转体的体积。如下图:

这道题应该在孩子们的知识范围内,但没想到在批改作业时还是发现有一小部分孩子做错了。孩子们错误的原因并不是不懂得怎么求体积,而是误读了题目,没能很好地理解“以5为轴”。他们受图的影响,条件反射地将“5”当成旋转体(圆锥)的半径来计算了。

为此,我便就这道题进行了评讲。通过操作演示,让学生理解“以5为轴”表示“5”是旋转体的高,“4”是旋转体的底面半径。

孩子都理解后,我随机抛出了一个问题:那些做错了的同学所列的式子其实是表示以谁为轴的旋转体体积?孩子们马上明白了,这个直角三角形既可以“5”为轴旋转,也可以以“4”为轴旋转,从而得到不同的旋转体(圆锥)。

“老师,可否以这个直角三角形的斜边为轴旋转?”一向思维敏捷的梓洋提出了自己的新思考。

我心中一阵窃喜,顺势说道:“如果以这个直角三角形的斜边为轴旋转一周后的旋转体是怎样的呢?请同学们和同桌讨论一下,并画出来哦。”

当孩子画出了这个旋转体的几何图后,大家纷纷在思考如何求它的体积。孩子发现这个旋转体其实是由两个等底但不等高的大小不一的圆锥组成的。而要求圆锥的体积,需要知道高和底面半径等条件。可是,这些直接的条件好像都没有。

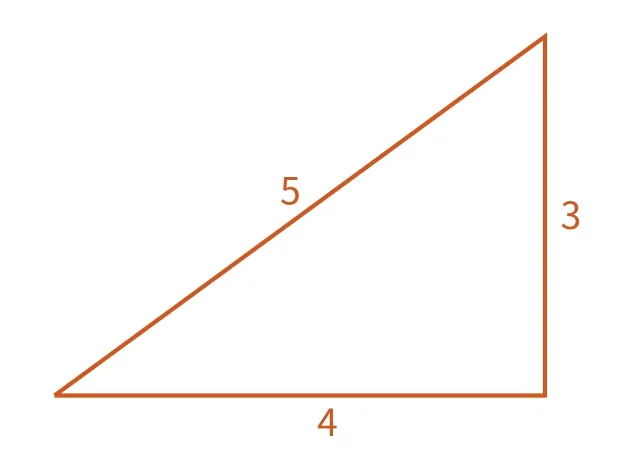

在静静地思考与等待中,有个参加过思维辅导班的孩子说,要先求出这个直角三角形的斜线,需要用到勾股定理。这时,我又顺势说这是个不错的建议,但直角边用“4”和“5”似乎不妥,干脆改为“3”和“4”,这样就清楚地知道了斜边应该是“5”。如下图:

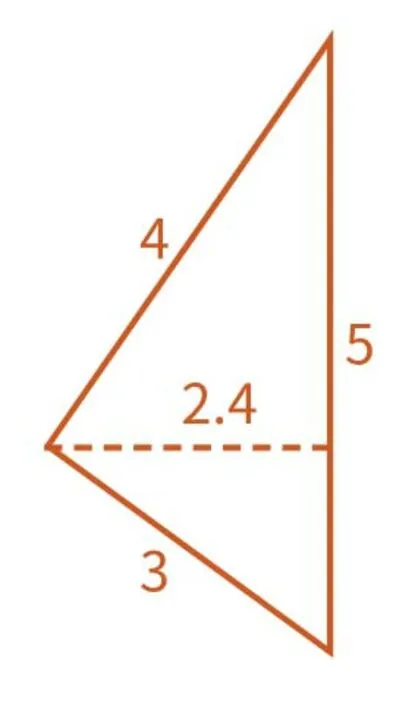

根据三角形已有的条件又可以求出斜边5所对应的高是2.4,而2.4同时也是旋转体的半径。如下图:

孩子们通过画图发现:2.4同时也是旋转体的半径(也就是上下两个圆锥体共同的半径)。现在半径知道了是2.4,可上下两个圆锥各自的高还不知道,还好我们知道两个圆锥高的和是5。

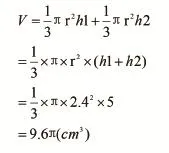

在静静地思索中,有个孩子提出了自己的解题思路:先假设两个圆锥的高分别为h1、h2,并列式如下:

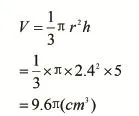

这个式子一出来,孩子们恍然大悟,这样的两个等底不同高的圆锥组合体体积其实就是底面积×两个圆锥的高之和×1/3,也就是说还可以把这组合体转化成高为5、底面半径为2.4的圆锥。

于是,大家便很快地列出了新的算式:

既然可以将两个等底的圆锥的高看成一个圆锥的高之和,那么如果求两个等底等高的圆锥和圆柱组合体,我们可否从多个角度去看去用多种方法求呢?

这道题至此也就告一段落了。

风起山东,演绎美

应北京师范大学老教授协会之邀,我去山东淄博参加了“中国教育梦——思维导图融入学科教学实践分享会”,并在活动中执教一节思维导图应用于数学教学的示范课。

当时我报给主办方的是一节六年级的分数复习课“五分之四的联想”,之前在全国各地上过几次,反响还是不错的。只是到活动前两天,我才了解到淄博使用的青岛版教材是“五四”制的,小学只有五年级,我之前报的课题是六年级的内容——这就意味着我必须换课题了。

可时间这么紧迫,怎么办?这时我萌发了把“直角三角形”的“转”这道题用思维导图串起来设计成一节课去试试的想法。于是,再次修改之前的“思维导图”。这次调整把原来设想的“直角三角形”的“移”改为了思考两块“直角三角形”怎么“旋转”的问题。由于忙着制作教具和课件,再说学校的六年级只有自己教的两个班,所以重新调整后的设计也没有去试教。从某种意义上说,在山东淄博,我上的这节课是一节“裸课”。

我就是按这幅重新设计的思维导图的结构圆满完成了整节课的教学。现场的听课老师反响很大,纷纷说:没想到课还可以这么设计这么上。而这一切都是亏了“思维导图”这种结构化、发散性的思维工具。

不断挖掘,创造美

山东上完课回校后,我不断在沉思着:这节课只能这样设计吗?本课后半段设计有没有更好的调整策略?

当与同事辛锋老师交流时,他一语给了我灵感:可不可以思考绕某个顶点水平旋转一周?

真好!于是,我带着这样的思路来检验孩子们,没想到两个班的孩子在我的启发下很快就想到了这种旋转方式,不但迅速画出了分别绕顶点A、B、C的三种旋转体的几何图,而且还知道计算出他们体积的思路。

于是,我和孩子再一次回顾新的设计,发现是从“沿边旋转”和“绕点旋转”两种情况来思考三角形的旋转体的。于是便将原来只是考虑“沿边旋转”的三条分支概括为“沿边转”,去掉了“两个直角三角形”的旋转情况,加入“绕点旋转”的三种情况。于是,整个设计调整为“沿边转”和“绕点转”这两条大分支。

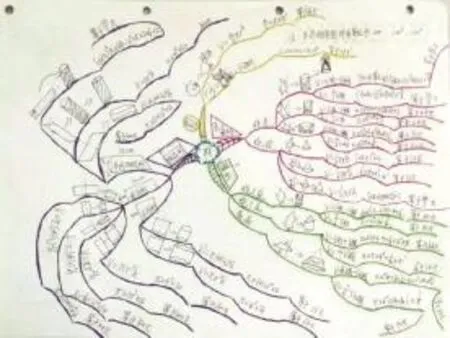

这样的设计把一个“直角三角形”的旋转挖掘得更加充分了。正当我和孩子们“思”得其乐、乐在“思”中时,一个孩子提出了他的想法:既然直角三角形可以用“转”形成这么多种旋转体,那长方形、正方形等平面图形可不可以用“转”得到旋转体呢?于是,我们又开始了“转”的思维导图研究。且看孩子们的作品吧。

这个孩子想到长方形、直角三角形、直角梯形、正方形的不同旋转所得到的旋转体。见下图:

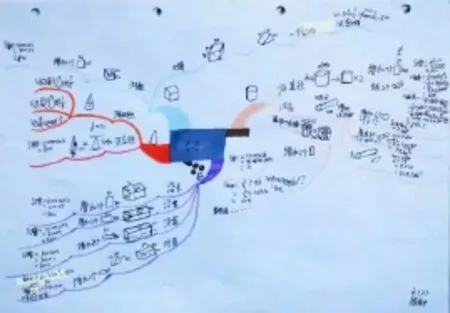

这又是两个学霸级人物,自主按“三角形”“直角梯形”“四边形(再分平行四边形、长方形、正方形)”“圆”来进行不同情况的旋转想象,不仅能画出几何图,还能尝试计算。见下图:

“转”出门道,放飞美

想象力没有天花板,这个孩子的空间想象力已经完成超越了小学的水平了。见下图:

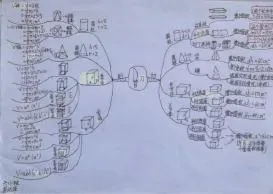

当孩子们用“转”为主题的思维导图来概括有关圆柱和圆锥的知识后,似乎着了魔似的。六(2)班的孩子纷纷问我:李老师,还有什么主题的思维导图可以画?我反问他们一句:你们觉得呢?那就以“切”为主题画一幅有关圆柱圆锥的思维导图吧。见下图:

当孩子们把思维导图交上来,我进行点评时,有些孩子的思维又一次被拔节,觉得可以把“削”也融入“切”进去。我灵机一动:如果要考虑切和削,这都和什么有关?都和“刀”有关。所以,在六(1)班,我们便改成以“刀”为主题的思维导图了。见下图:

通过一系列的推演和深化,当初家庭作业中的一个小小的误读,演化出无限的数学之美。对于我来说,培养孩子们独立思考和逻辑推演的能力,远胜过单纯传授一个知识点。数学之美,美在逻辑、美在系统化、美在思考、美在理性。很高兴孩子在这么小就能通过这样一个小小的课题去探索无限的数学之美。

在这个过程中,思维导图是一个有效思维图形工具,运用图文并重的技巧,开启大脑的无限潜能。思维导图以放射性思考模式为基础的收放自如方式,除了提供一个正确而快速的学习方法与工具外,还可以成倍地提高学习知识速度和效率,帮助孩子们更快地学习新知识与复习整合旧知识。希望孩子们在今后的学习中,也可以维持这样的探索精神,勇敢地去探索数学的形与美。