教材内容重构的单元学习

——以《小鸟的家》一课为例

文/徐丽卿 浙江省金华师范附属小学

重新改版的“浙美版”教材根据学生的需要补充了新的教学内容,根据学生的接受情况调整了教材顺序,根据时代的变更删除了一些陈旧的教学内容……这些改变使“浙美版”教材变得越来越科学化、合理化。

在教学实践过程中,很多一线教师也发现教材中有些课的“容量”较大,一个内容同时涉及多个的专业知识,学生吸收起来也很困难,如同“囫囵吞枣”,知识很难“消化”,同时教师在一节课中要达成多项教学目标,在教学过程中只能是蜻蜓点水,很难把知识讲透挖深。

《美术课程标准》指出:“教师不能成为课程实施中的执行者,教师要成为课程的建设者和开发者。”浙美版教材的顶层设计和编写者也是从学生的角度出发,设计多种梯度和各种不同形式的作业,以便一线教师能够根据本校学生的实际情况进行灵活使用和操作。对于容量大、知识点多、学生“吃不了”的课,我们可以选择用单元化教学的方式,把一节课“切开”了,让学生一口一口地“吃”,合理地分配每一节课的教学内容、重点和作业,使各节单元课之间既有联系又各具特色,使学生的知识掌握得更系统、更深入,并从中培养学生的研究、思考、创造和解决问题的意识和能力,充分发挥教学的整体优势。

一、读懂、读透教材

1.从编者的角度去解读、体会教材

(1)正确解读课题

以“浙美版”第三册教材《小鸟的家》一课为例,课题是《小鸟的家》,显性的重点表现是“小鸟”和“家”,我们还要能发现课题所包含的隐性的知识点,“小鸟”包括小鸟的身体结构、动态变化和外形变化。“家”包括表现鸟巢(窝),还有大树。

(2)深入分析教材

综上所述,针对公路进行养护时,不仅需要及时掌握翻浆现象出现的主要成因,同时也需要根据具体情况对导致翻浆现象出现的主要因素和条件加以分析,通过加大排水力度、提升施工管理、及时换填土以及提升养护效率等方式加大对翻浆现象的预防及养护效果,保证公路的正常运行,提升交通安全效率,加速实现我国走可持续发展路线的基本目标。

教材中所呈现的图片和作业也是紧紧围绕课题展开的,分别涉及鸟的动态、外形、鸟窝、大树,就是给上课的教师梳理了本节课的四个教学重点。

2.从学生角度解构、重构教材

任何的学习活动,其最终指向都是学生的身心健康成长。低段的孩子就是处于这样一个和家庭成员较密切的阶段,非常适合来表现和家有关的主题。这个内容可以有很多的表现角度和视角。从学生的角度出发,首先,他们是第一次接触画鸟的题材,在掌握鸟的结构的同时,还要表现鸟的动态变化和外形变化,还要把鸟和大树结合起来安排在同一个画面中,这对于二年级的孩子来说是有难度的。其次,这节课的立脚点是“家”,在表现小鸟和大树的同时,还要加入情感,带入故事情节,表现小鸟的家庭成员,表现小鸟与家庭成员之间关于亲密友爱、争执吵闹的故事,这无疑又是一个创作难度。

二、单元化系列教学的组织与实施

《小鸟的家》隐性的教学任务有:小鸟的动态变化、小鸟的外形变化、鸟巢和大树。把这几个知识点在一节课中讲好讲透,首先,从时间上来说是不可能完成的,而且二年级的学生无法在单位时间里同时学习和吸收这么多的内容。其次,教材中分别呈现了线描作品、水彩笔作品、油画棒、卡纸、彩纸综合材料的示范作品,从多样化的作业形式来看,教材的设计意图就是要求教师可以自主地选择不同的表现方式,个性自主地去处理教材,去重构教材。

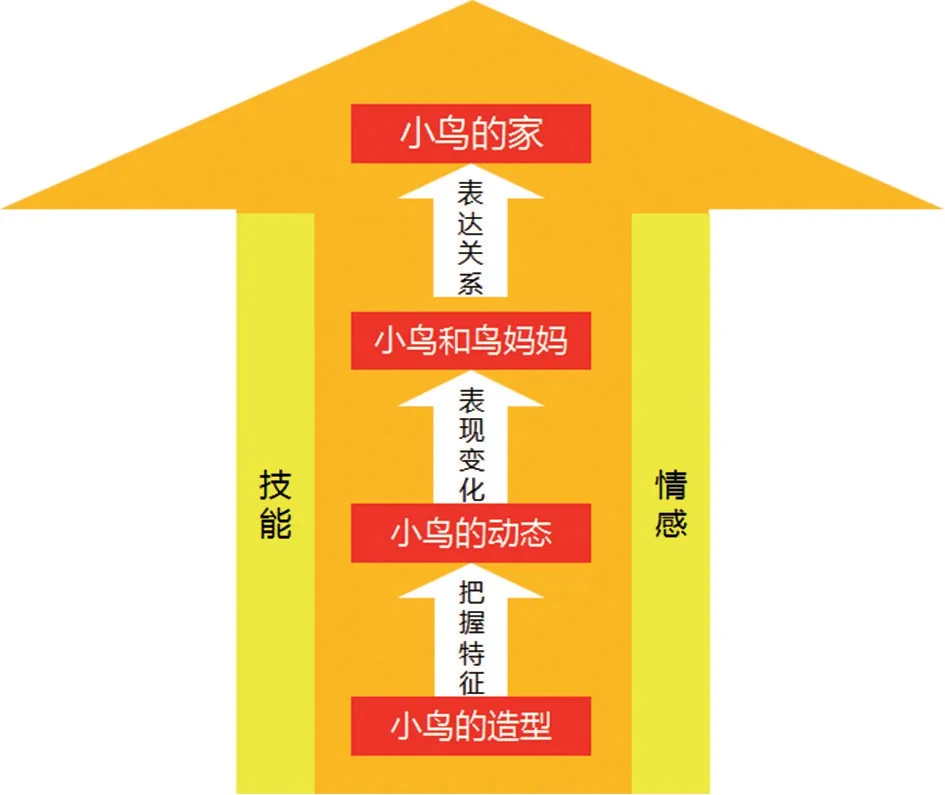

对于这样类型的课,采用单元化教学是非常合适的。把《小鸟的家》构建为一个主题单元,分别设计了《我是一只小小鸟》《鸟妈妈的爱》《我爱我家》三个教学内容,把四个知识点分散到三个内容中去。

1.《我是一只小小鸟》

第一个内容的教学着重解决鸟的结构和动态。首先要让学生学会画鸟,通过观察小鸟的结构特征,了解一只鸟是由头、身、翅、尾、爪组成。并通过观察小鸟的动态,对比发现小鸟在展翅高飞、低头觅食、高声鸣叫、俯冲而下、灵活转头等时的动态变化,从而改变学生以往单一地、程式化地表现小鸟。创设情境,请学生把自己当成一只小鸟,谈一谈:假如我是一只小小鸟,我在干什么?假如我是一只小小鸟,我和谁在一起干什么?假如我是一只小小鸟,我们在哪里干什么?让学生尽量多地表现不同动态的小鸟。

通过第二个内容的教学着重解决鸟的外形变化。在第一个内容学习的基础上继续深入推进,学生通过对比观察,发现不同的鸟的外形区别:有的头上有羽毛,有的嘴巴特别大,有的脖子特别细,有的腿特别长,有的尾巴特别美,有的羽毛色彩特别丰富。观察鸟妈妈和小鸟,通过观察鸟妈妈照顾小鸟,回忆妈妈对自己的爱,想象假如你是一只小鸟,你的鸟妈妈会怎样照顾你?(躲在妈妈的翅膀下躲避风雨、从妈妈嘴里接过美味的食物、跟着妈妈学习飞翔、趴在妈妈的背上去看世界……)通过表现鸟妈妈对小鸟的爱,体会妈妈对自己的爱。

3.《我爱我家》

通过最后一个内容的教学,让学生了解小鸟的居住环境,能够表现小鸟在树上、在鸟窝里、在树洞里、在“家里”的生活,激发学生爱鸟护鸟、保护森林、爱护环境的思想情感。通过提问:假如你是一只小鸟,你家里有哪些成员?(父母、长辈、兄弟姐妹、亲戚朋友……)假如你是一只小鸟,你平时在家里都干什么?(吃虫子、做家务、照顾弟弟妹妹……)假如你是一只小鸟,你会和你的家庭成员在家里发生哪些有趣或难忘的事?(吵架、抢食、游戏、孵蛋、相亲相爱……)让学生生动地表达小鸟在“家”中发生的故事。在解决了动态和外形变化的基础上,更生动和自由地表达《小鸟的家》的主题。

【分析和反思】

核心素养时代的美术教育教学,当立足于学生,在日常的美术教育教学中,实实在在地培养学生作为一个人成长所需要的“营养”。

这是一节非常普通的课。一个熟悉的课题。平凡的课题,是否也能够落实核心素养?平凡的课题,是否也能够服务学生的成长?

一、分解,让学生有能力

《小鸟的家》通过三个系列的单元课的学习,把教材进行梳理和合理的分解,把原本大容量的教学内容分解成三个单元内容。《我是一只小小鸟》着重落实小鸟的动态,很好地解决了学生只会画单一呆板的动态问题。《鸟妈妈的爱》在掌握了小鸟外形变化的同时,学生学会了表现个性化的小鸟,表现了自己心中的小鸟,学会了用简单装饰的方式进行创作,并且从表现鸟妈妈的爱体会到了母亲对自己的爱。《我爱我家》在前两个内容的基础上着重解决“家”这个主题,学生不但能表现小鸟居住的地方(鸟窝、树洞、鸟巢、大树、木屋……),还能用自己的生活经历表现小鸟和“家人”之间的故事,小鸟和小鸟之间的故事,小鸟和大树之间的故事。体会到了小鸟的可爱、自然的美好,体会到了人与自然和谐生存的重要性。

三个内容每节课的教学目标和任务清晰,作业落脚点明确,三节课在作画内容上有区别,同时以小鸟为主题,以爱为线索贯穿整个单元。作业难度层层推进,分别侧重小鸟的动态变化,小鸟的外形变化,小鸟生活的环境。学生分步“消化”,教学内容切口小,挖得深,讲得透。大大地减轻了学生的创作难度,使作业能够呈现出比较好的效果。

学生的能力从哪里来?从扎扎实实的练习中来。在很多的美术课堂教学中,教师为学生展示图片、讲解图片的时间过长,学生操作练习的时间短,一句“课后完成”让学生的美术课堂作业成了永远的“未完成作品”。这和“工匠精神”显然是相违背的。在本单元教学中,每次学生的作业点子非常小,教师和学生围绕这一个小点让学生“敢画”“能画”“有意味地画”,提升了学生的创意表现能力。

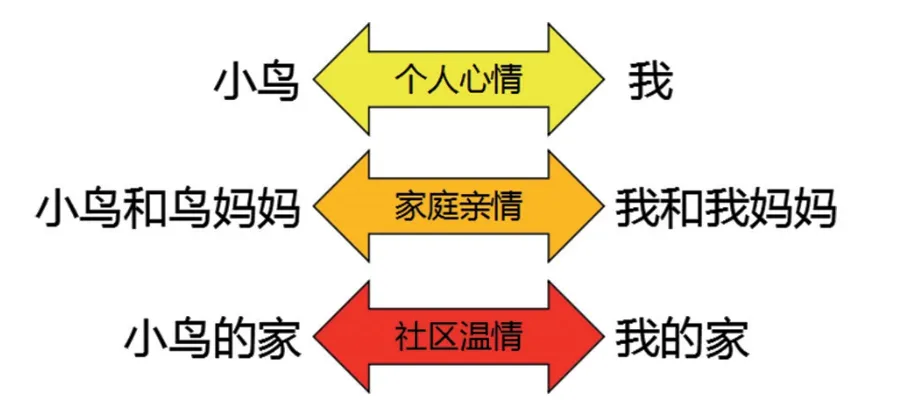

二、移情,让课堂有情意

西方传统美学中的“移情”,是指把直观与情感直接结合从而使知觉表象与情感相融合的过程,是主体把自己的感受、情感和思想注入对象使之染上主观色彩的结果。著名美学家朱光潜先生曾经提出“宇宙的人情化”。在本单元教学中,小鸟就是孩子们,孩子们就是小鸟。每一次教学活动,孩子们尽情地描绘,让小鸟生命化,具有人的感情。也使得教学有了具体的情境,极大地激发了学生学习和表现的兴趣,个人心情、家庭亲情、社区温情三个层面的“移情”,让孩子们的美术学习和生活息息相关,在表现的过程中,更是加深了对于父母、乡邻、老师、同学、校园的感情,体验浓厚的情谊,同时也增加了对“家文化”的理解。

三、递进,让教学有梯度

很多时候,我们发现,孩子们说得很好,想得很好,拿起画笔就画不好。这就是“眼高手低”。正如尹少淳老师所说,美术教学不能只教美术技能,但是也不能没有美术技能。没有技能,学生成了“口头禅”,创意表现就成了“空”。本单元的美术教学,根据学生在美术创作中会遇到的“难点”,层层铺垫,让学生在最后一次的合作创作中,“水到渠成”。这是一个“养”的过程。孩子们的创意表现能力是一点点“养”出来的。同样,一个孩子对于自己的认知,对于家庭成员的关系认知,对于自己和教师、同学、社区,乃至国家、世界的理解和认知,接纳家人,和家人和睦相处,在班集体中、在校园中,接受教师的教导,和同学友好相处,学习去理解别人、帮助别人,带给周围人们幸福和快乐,成为一个“真正的人”,也是需要我们在日常的美术教育教学活动中点点滴滴地去“养”的。

总之,本次单元教学,是一次普通的、平凡的美术课堂教学,是孩子们六年小学生涯中许许多多的美术课堂中的一次,是一个“当下”。试想,如果每一个美术课堂的“当下”,学生都能够得到美术技能和情感的双重“熏习”,让教师和学生的生命得到一点点的滋养、一点点的润泽,我们的生命定会走向智慧、幸福的未来和远方。美在当下,美在课堂。

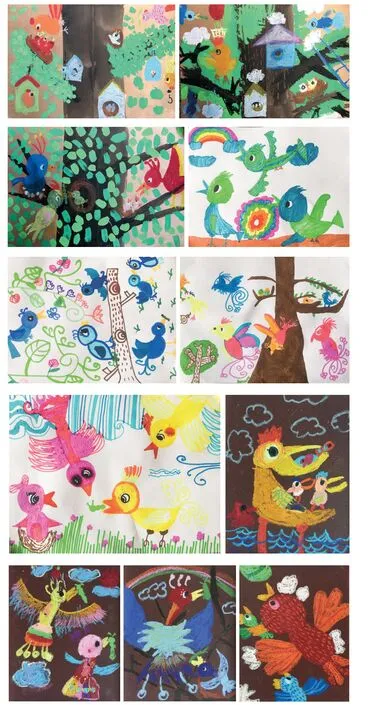

徐丽卿老师辅导的学生作品