儿童怎样提高线造“形”能力

——儿童以线造型案例分析之三

图、文/李力加 浙江师范大学美术学院教授

一、魏瑞江特级教师课堂教学带来的启示

魏瑞江特级教师在西安的教学主题是,写生自己的小手;在广东中山的教学是,临摹速写人物。这两节课都涉及一个重要的问题:儿童以线造“形”能力的引导和提升。

浙江师范大学美术学院理论教学部主任杨成老师提出,儿童在“临摹”与“写生”时其感知心理是不同的,因此,对魏瑞江特级教师的教学过程,现场观摩的上千名美术教师,需要认真研究并思考,小孩子究竟为何这样画?美术教师究竟如何引导儿童,而不是强行施教。

两个课堂上,不同城市孩子们始终坚持自己的主观认知,而不是按照教师发给他们的范作或是魏瑞江特级教师的指令去表现、去描摹。瑞江老师已经发现孩子们的感知觉特点,及时调整自己在课堂上对同学们的引导,虽然个别孩子可以模仿出较为近似于范作的形象,但本质上,孩子们的内心依旧还是坚持以自己的理解进行表现。

瑞江老师在课堂上持续对所有孩子的作业给予肯定、表扬、鼓励,的确也让孩子们在感觉上有着这样、那样的不解和疑惑,因为,到了三年级年龄阶段的孩子,他们的造“形”认知目标的确是在追求与对象形态的肖似,这是此年龄段儿童生命成长过程正常的心理状态。于是,对下列五个问题的解析,成为美术教师需要认识、理解、消化及实践的教育论点。

问题:

儿童以线造“形”能力,是依靠临摹方式提升的,还是自主写生方式提高的呢?

整个儿童期,如果小孩子以线条造“形”时,教师不给予范画的演示可以吗?

儿童以线条造“形”能力的提升,是否需要依据现行美术学科表现方法给予指导?

如何在适应儿童个体自主感悟、自主理解、自主表现的基础上给予恰当指导?

在儿童期,保护孩子个人以线造“形”主观心理的课程与教学方法是怎样的?

二、“不教”状态下,孩子能够自己塑造出“理想的形”吗?

回答是肯定的。

论点1:每个孩子在美术活动里,并不需要美术教师按照现行的美术学科知识与技能要求、表现准则,去严格规范儿童表现和评价他们的作业,成人美术的规则不适合儿童。只要有宽松的活动环境,儿童自己就可以画出相当有水准的线描写生。

论点2:美术教师的作用是,为孩子们提供充分保护原创的、开放的、自主的美术活动环境(学习平台)。以强化性美术欣赏活动,改变其眼睛的观看方式,对美术作品的认识、理解更全面,解决儿童的感知基础水平,以此促进以线造“形”表现能力提升。

案例:20年前的教学

本文所有儿童线描作业,距离今天的时间有18—22年之久,是我任职于山东省妇女儿童活动中心,担任山东省少年儿童美术学校校长时,在自己执教的班里,孩子们的人物写生和建筑采风写生作业。

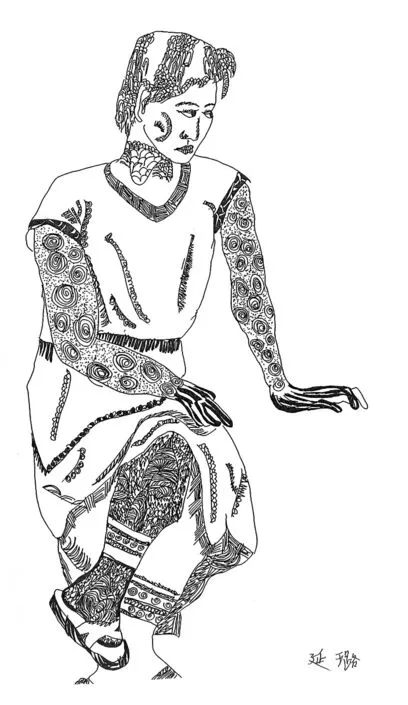

图1 延璐 9岁

图1:竟然是如此表现样态!延璐同学写生自己母亲时,采用线构成的方式对人的肌体进行深度刻画,谁能想到这是1998年的作业呢?为何她可以这样画?坚持美术欣赏教学的引导,而不是直接给孩子们教授写生的技巧、表现技能。之所以把母亲的身体以主观的线条组织、构成纹样,其表现来自她在欣赏学习时,欣赏中国彩陶图像过程,同时以签字笔或钢笔蘸碳素墨水的勾勒方式,用线条临摹彩陶纹样的练习活动。这些表现性图像记忆,是她以往欣赏学习的视觉积累,以及线条构成临摹表现的图式记忆。在写生母亲时,她直接将这些构成的纹样图式记忆从脑海里调出,用于构成身体皮肤的表现。正因为她运用主观的线条组织纹样构成,裙子的大面积空白与身体上的纹样图式形成线条的疏密对比效果。这些表现并不是教师要求的,是其自己认识与理解后的主动表现。

教学宗旨:为孩子们创立自主写生的平台。一是课堂写生(学校组织的);二是家庭作业(每周家庭作业必须由两幅人物写生,画家人或其他人)。

教师指导:学生将家庭写生作业带到班级后,教师在课堂上公开讲评,并展示于教室的展墙上,供全体学生和家长们巡回观摩学习。如,当延璐同学的作业教师分析并展示后,其他同学会自然形成互动学习的良好氛围。

图2:孩子在自然状态下的家中写生。可以看出,孩子画的是其父亲在看书。整个作品按照个人对物象的理解进行勾勒,用线自如、主观,家中的物件一一画出,包括墙上还有那个年代出版的《清明上河图》挂历,以及方便面纸箱等等。所有的线条提炼、结构刻画等都是孩子自己经过观察获得的,不是教师告诉“你该如何、如何画”。

图3 马文静 10岁 1996年作业

图3:距今22年前的两幅人物写生作业相当精彩。来自一个很文静的女孩儿,如同她的名字一样。人物刻画精细,由头部到具体衣纹,线条处理得特别好。落笔肯定,没有过多的修饰或修改,就是凭着自己的感觉来画。可以看出,她小小年纪,已经具备较强的写生能力。这样的作业都是每周布置家庭作业之后,孩子自觉、主动完成的。

图4 李昊 6岁

图5 李昊 10岁

图4:6岁时就已经具有较强的线造“形”表现能力,可以画出相当复杂的物象。作业是写生自己的母亲,在脸部的处理方面,已经将自己在欣赏学习中获得的艺术家的表现方法用上,这样完全是孩子个人的主观表达。

(注:李昊同学,现为南京大学生化学院副教授、博士,虽然不从事美术工作,但目前依旧保持强大的手绘能力,业余时间可以和南京艺术学院、南京师范大学的老师们一起画画,“开个玩笑”,李昊语:“我这手艺,不逊色于你们学艺术的吧。”他的童年成长故事见《儿童美术教育的真谛》,山东教育出版社,2017年版。)

图5:他在10岁的时候,就已经可以画得很“写实”,这是成人们对自己的孩子所特别看重的手上技术,李昊小同学早就有这样的本事。看得出,本作品他已经在模仿成人速写的方式画画,身为教师的我,并没有专项指导。教师的作用就是提供写生活动的平台、及时评价他们的作业,引导全体同学进行观摩。

小结:

1.“不教”的方式是可以培养孩子们以线造“形”能力的,而且能够画得很精彩,甚至有太多、太多让成人们感到惊讶的画作(注,这一教学方式,培养了5700多个孩子,都可以成功,无需教师一一去画什么范画)。

2.校外美术学校、工作室,完全可以按照这一思路进行教学,把握的要点就是强化美术欣赏学习,给孩子们多看美术作品,增加小小脑袋里的视觉图像记忆,到具体现场画写生的时候,必然会自然释放出来,形成自己画面上的线条痕迹。

3.基础教育的学校美术课堂,还是需要有示范的。要不然,教师自己将无法应付学校领导、教研员或相关部门的教学检查。在我国现行的基础教育学校课堂中,尚没有认识和理解儿童美术造“形”能力的提升,是不需要按照成人学习美术的方式进行教学这一道理、引导方法,同时也不明白学生心理、生理特有的发展规律时,就只能先这样教。但是,目前全国范围里最好的美术教师榜样,恰当的教学指导,当属魏瑞江特级教师。

三、儿童以线造“形”能力的持久发展路径

问题:在对儿童实施美术学科导向的教学活动时,如果教师和家长仅仅是将孩子们的学习目标定位在其小手的表现能力提升,而不去关注美术活动对于儿童人格发展、审美心理引领的作用,有没有简单、便捷的教学技术路线可以实施呢?这是诸多不明白儿童美术教育目标的人,对孩子们在儿童期的成长持一种简单化的功利取向。

从单纯技术把握层面,儿童持续美术学习的最大阻力是,当自己以线条造“形”结果(作业效果)无法画出让其内心满意的物象时,心理上会遭受很大的打击。他们会怀疑自己,是否不是“学画的材料”?如,很多青年常说,“我小时候不是画画的材料”,所指的就是自己儿童期的这一心理变化。

从儿童生命生长的本质看,小孩子是由生命早期开始自主的线条造“形”方式,表达了个人对生活世界的认识,认识到自己的存在,把握了对主体创造性的方法。这一生命本质的发展与心理生理成长过程,会随着年龄增长、成人的限制、外界视觉信息的影响等,发生心理知觉上的改变。他们原本并非认识和理解到,自己从小开始的涂鸦、乱涂表达、图式呈现、象征性表达等,都属于孩童自主、自发艺术创作的雏形。因此,美术教师以及孩子家长,在他们的童年期要以大量的美术欣赏学习为引领,以改变其对美术问题的认识和理解的深度。

(一)儿童以线造“形”能力持久发展路径

1.一以贯之的美术欣赏活动

美术欣赏学习必须贯穿小孩子由3、4岁开始的美术活动,只有眼睛的观赏水平紧密跟上其自发的乱涂活动,孩子的意识与思维方法方可以发生本质变化。美术欣赏学习在每个年段的强化性引领,决定了儿童对自己以线造“形”方法、手段、表现形式的作业品质,为其持续美术学习兴趣铺垫坚实基础。

2.以线造“形”的四个问题:“材料、工具、技术、机能”

(1)美术欣赏学习的引领,帮助孩子们认识到,生活里的任何材料都可以用于自己的造型创作,可以生成出游戏性必须活动(如,干草条也可以线造“形”表现);

(2)充分运用材料的过程,要尝试使用各类工具进行自主表现,某种工具与材料的结合,都可以提高儿童们以线条来造“形”的能力;

(3)具体的技术表达,建立在美术欣赏改变儿童思维方式的基础上,建立在对材料、工具、技术表现的认识水平上,一幅线描采风写生,需要三者贯通的作用;

(4)以线造“形”基本机能的理解,如,一幅幼儿期的自由画线条作业,教师要引导孩子们转换思维,用“铅条”(铁丝)将其连接构成,形成空间认识和理解。

解决上述四个问题,是儿童以线造“形”能力持久发展的必由之路。

(二)儿童线描作业分析

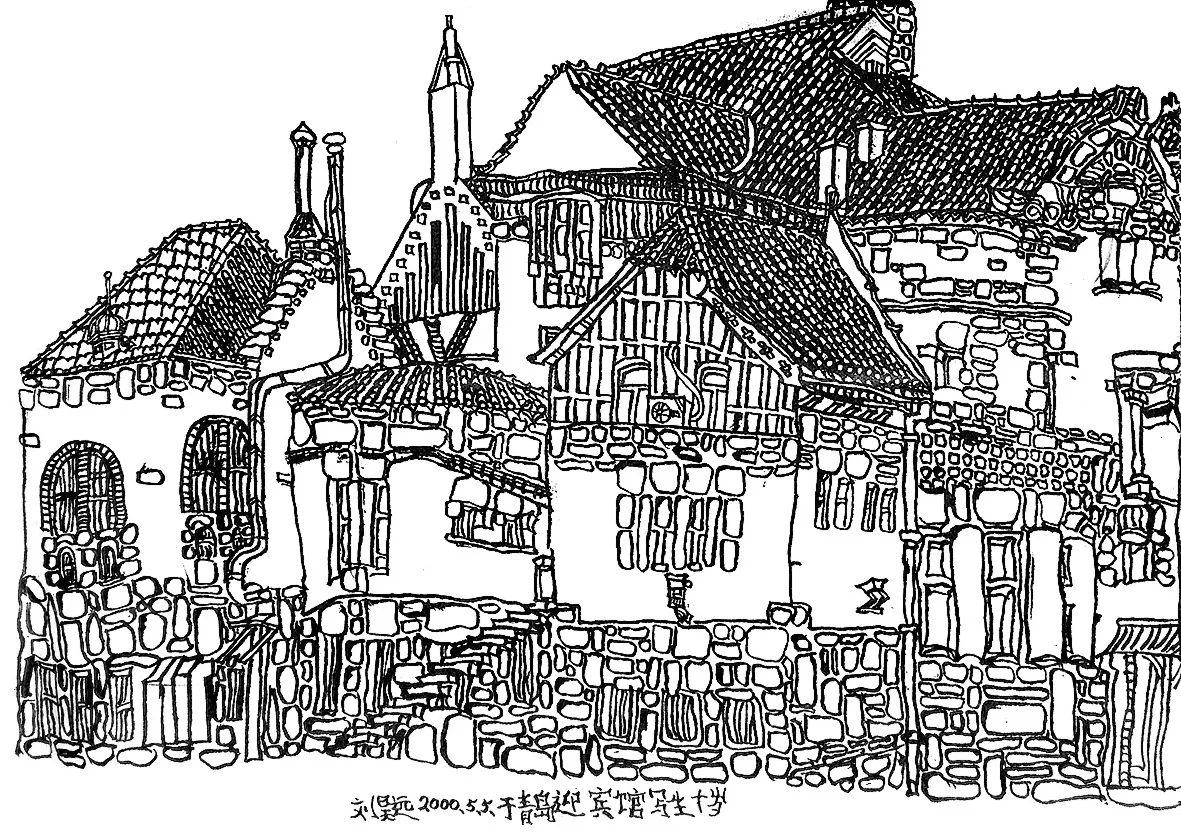

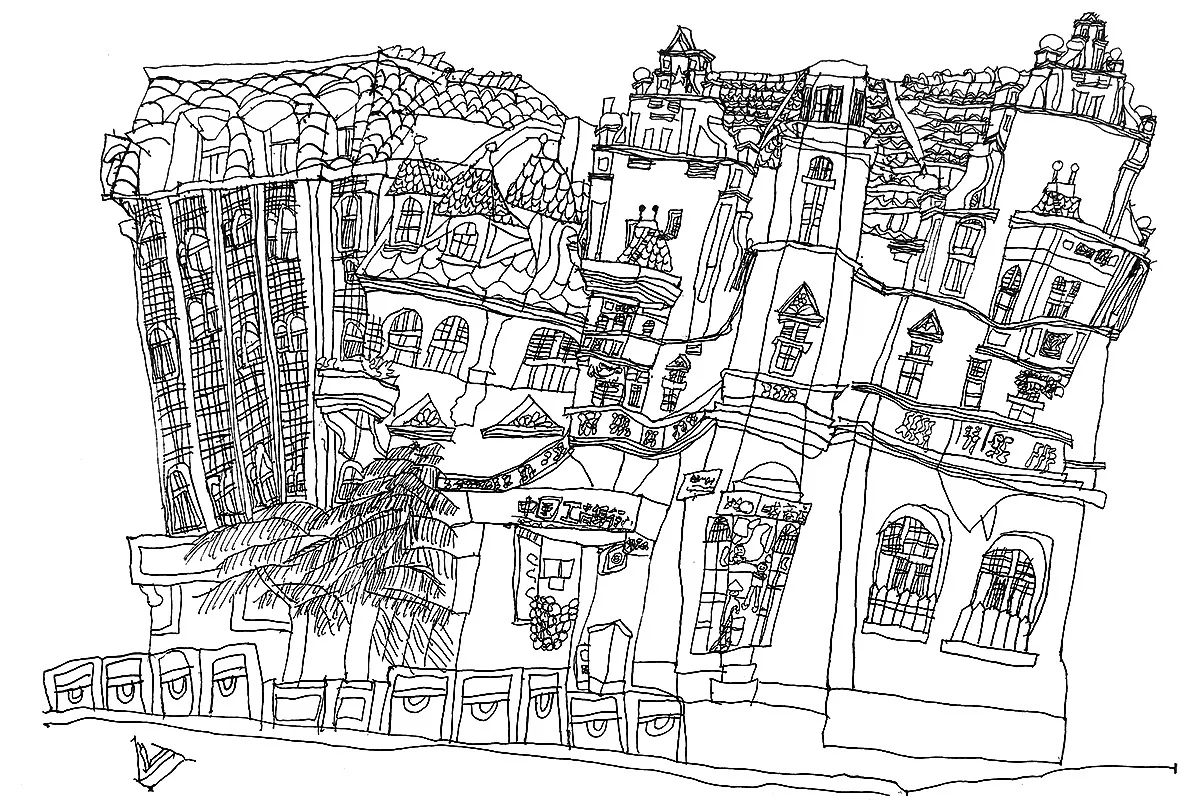

图6-1 刘昊远 10岁

图6-2 局部

图6-1:是青岛总督府(当年的德国建筑)写生,2000年作品。尽管已经到了对写实性表现比较认同的年龄,但留在画纸上的线条与形态依旧属于儿童特有的。孩子的母亲是感觉不满意的,因为,其他同年龄孩子已经在画面的线条造型上有了成人速写表现的样态。

图6-2:从局部看,刘昊远在画面中用一个个带有“圆”式样的大小“方块”,构成对整个建筑物石头外墙的造型认识和理解。包括该建筑的门窗等,也都是以这一认识水平来画,因而,作为家长误解为自己的孩子没有达到美术学科能力的提高。

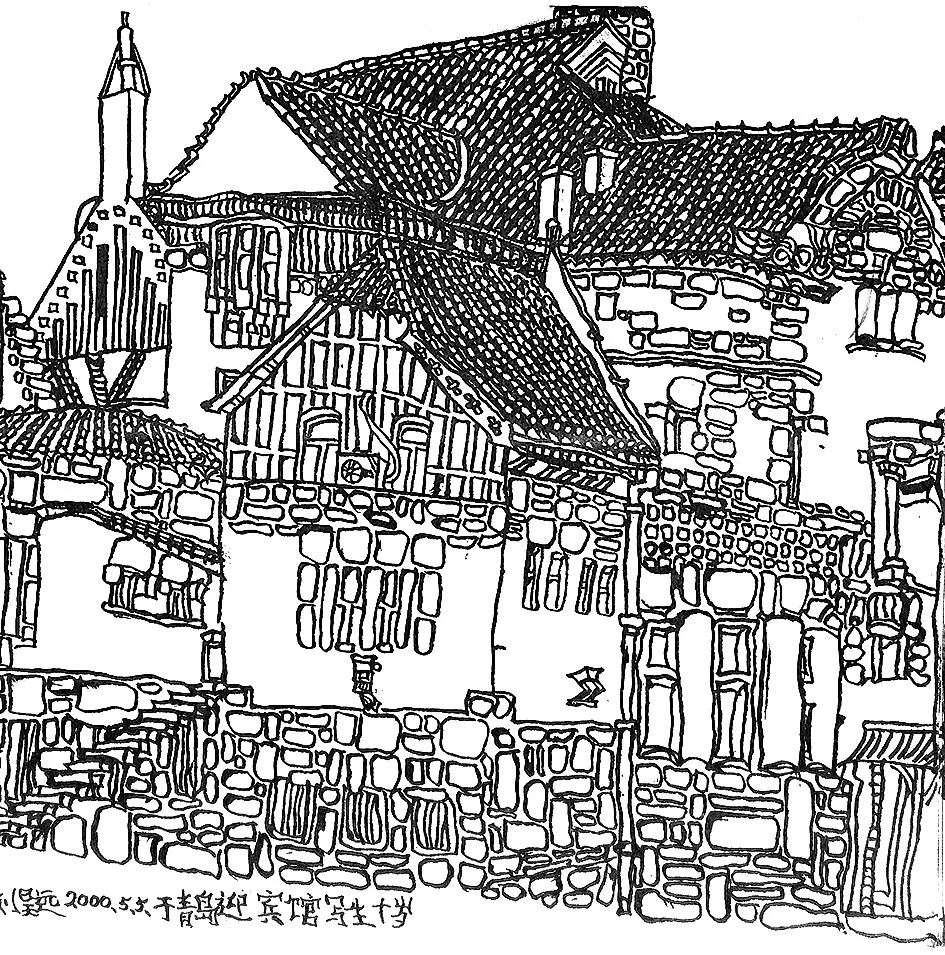

图7

图8

图7,图8:这两幅表现总督府作业的孩子年龄是9岁。他们的线条运用明显不同于刘昊远小朋友。但看上去,似乎对线条的把握和控制力方面更胜一筹,他们对总督府建筑的观察、认识、理解等心理发展本质上,与刘昊远同学属于同一水平。但是,图7这幅作品线条的运用更有张力,在细致观察作用下的主观刻画,线条流畅、注重细节表现。

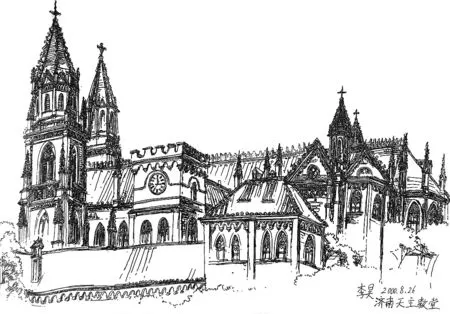

图9:李昊小同学的建筑写生与前两幅他画的人物速写表现语言上有所不同。建筑写生画得更洒脱,线条表现比较豪放,画面呈现一种挥洒感。人物写生的用线有点拘泥于“形”的所谓“准”,而出现安稳的静态感。

图9 济南山东大学天主教堂 李昊 11岁

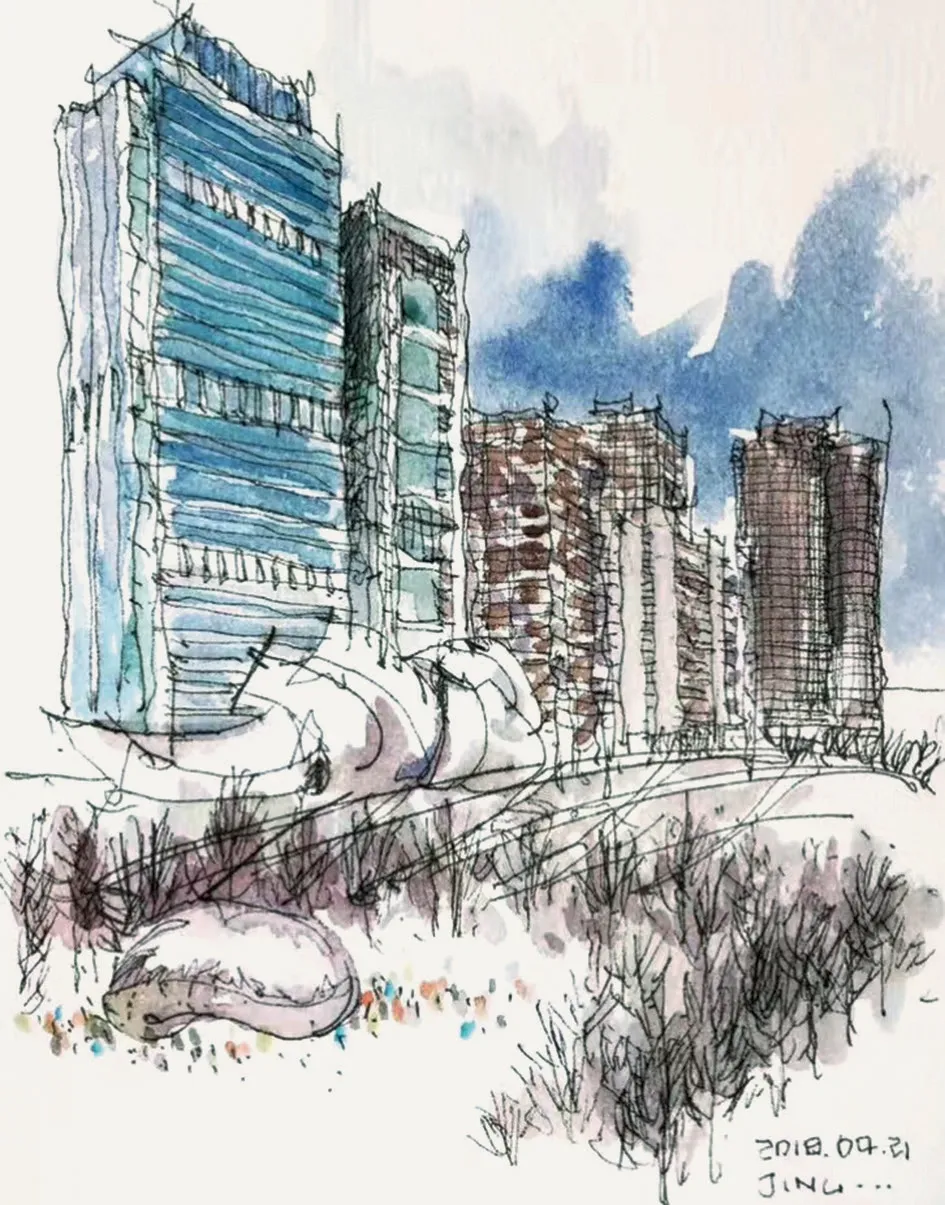

图10 青岛市政府 张菁 11岁

图10:这是一个自小时候开始就比较理性的女孩儿。她画作的表现,当时的几年里一直都在围绕着对于“形”如何认识、表现而展开。我对其的指导,从10岁开始,就强调在欣赏学习引导下的“感悟”“放”“破形”“线条轻松的画面感”等要求,主要想让她的速写作业更具有一种轻快、洒脱的表现。

图1 1:张菁,现为美国著名的建筑设计公司(ADRIAN SMITH+GORDON GILL ARCHITECTURE,阿德里安·史密斯+戈登·吉尔建筑设计)的建筑设计师。我国很多城市的重点工程建设都是该公司中标,如武汉绿地中心等。该同学自儿童期开始的成长案例见李力加著:《儿童美术教育的真谛》,山东教育出版社,2 0 1 7 年版。

结语:一个儿童的美术能力发展与身心成长,由儿童期小孩子个体的主观认识和理解,逐渐走向美术学科表现,其以线条来造“形”能力的持续发展路径,需要依靠思维方法对头,才能持续发展,走向持续美术学习兴趣的不断巩固。这样的正确路径,能够保证儿童的个体美术表现持续到成年人阶段(尽管大多数孩子成人后不可能从事美术及相关工作)。如果没有以美术欣赏课程作为一个孩子在儿童期长达8—10年美术活动中的引领,他们的思维方法在儿童期不能发生变化,那么,其手上的表现方式和知觉水平,可能会永远停留在儿童期,这是历史已经验证的道理。

图11 张菁,写生于美国