优化教学过程 促进教师成长*

——浅谈如何有效开展课例研究

传统教研活动往往是“就课论课”,存在一些明显的缺失与不足,如研讨缺乏深度和规范,教师之间评课往往基于经验、缺乏重点、各执一词等。而课例研究基于课堂教学场景,是教师在同事或研究人员的支持下,运用观察、记录、分析、反思等手段,通过选题、选课、课堂观察与记录、课后讨论以及撰写课例研究报告等过程,对课堂教学活动进行的研究。

课例研究着眼于真实课堂上实际存在的问题,通过对教学问题的诊断研究,有主题、有目标、有方法地研究一堂课如何改进与优化,让评课成为一个彼此智慧分享、相互倾听与回应的过程。而且这个课例研究的过程以及研究后的结论对于我们改进一类课有所启发。课例研究通常通过以下流程实施。

一、共同协商,确定课例研究的主题

课例研究首先要有明确的问题指向,研究主题的确定往往是课例研究的起点。

课例研究是教师对真实的教学问题所开展的合作性研究。因此,课例研究的主题首先应该是来源于教师的教学实践,是教师在教学实践过程中遇到的疑难困惑、瓶颈症结的提炼和聚焦。研究主题应是同教研组教师或不同层次教师所共同关注的问题,具有一定的典型性。此外,研究主题还要指向明确,切入口要小,要具有可操作性。

课例研究的主题来源可以是以下几个方面:

一是与学科教学相关的研究。如针对初中英语复习课存在的“以简单重复为途径,生成性偏低;复习以试题练习为手段,趣味性不强;设计以功能分割为取向,综合性不够”等问题,可以协商将“初中英语复习课教学有效策略研究”作为主题开展课例研究。

二是与学习者特点相关的研究。如在初中英语课堂教学中,学生的主体地位往往不能得到很好的落实,教师可以将“初中英语课堂中学生的主体地位”作为主题加以研究。

三是与教学方法相关的研究。如有教师发现新课程所倡导的合作教学在实际操作的过程中存在这样一个问题,那就是个别优秀学生掌握话语权,而其他学生只是被动接受,于是他们就将“初中英语课堂中的合作学习”作为主题开展研究。

四是与学科核心素养相关的课堂教学实践研究。如“基于思维品质提升的初中英语阅读课例研究”等。

二、组建研究小组,制定课例研究方案

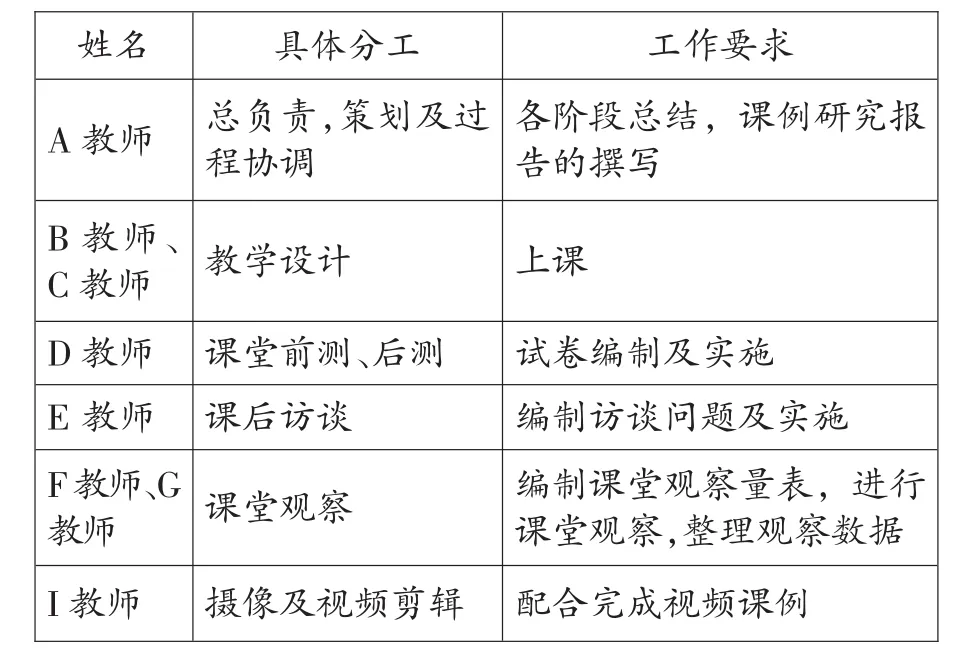

课例研究的主题确定之后,需要组建课例研究小组。课例研究小组通常由组长(总体负责该课例研究),执教教师(一位或若干),参与课堂观察、前测、后测、课后访谈以及集中研讨的教师,参与摄像及视频剪辑的工作人员等构成。

参加课例研究小组的教师可以是同一个教研组、备课组的教师,也可以是不同学校里的教师;可以是带头人等骨干教师,也可以是普通的青年教师。但是参加课例研究的教师一定要有参与的热情,并具有吃苦耐劳的精神。此外,执教教师一定要有良好的心理素质和抗挫折能力。

课例研究小组组建完成后,组长首先要根据研究主题、内容,分配组员工作,让组员明白各自工作要求,如下表:

课例研究人员分工表

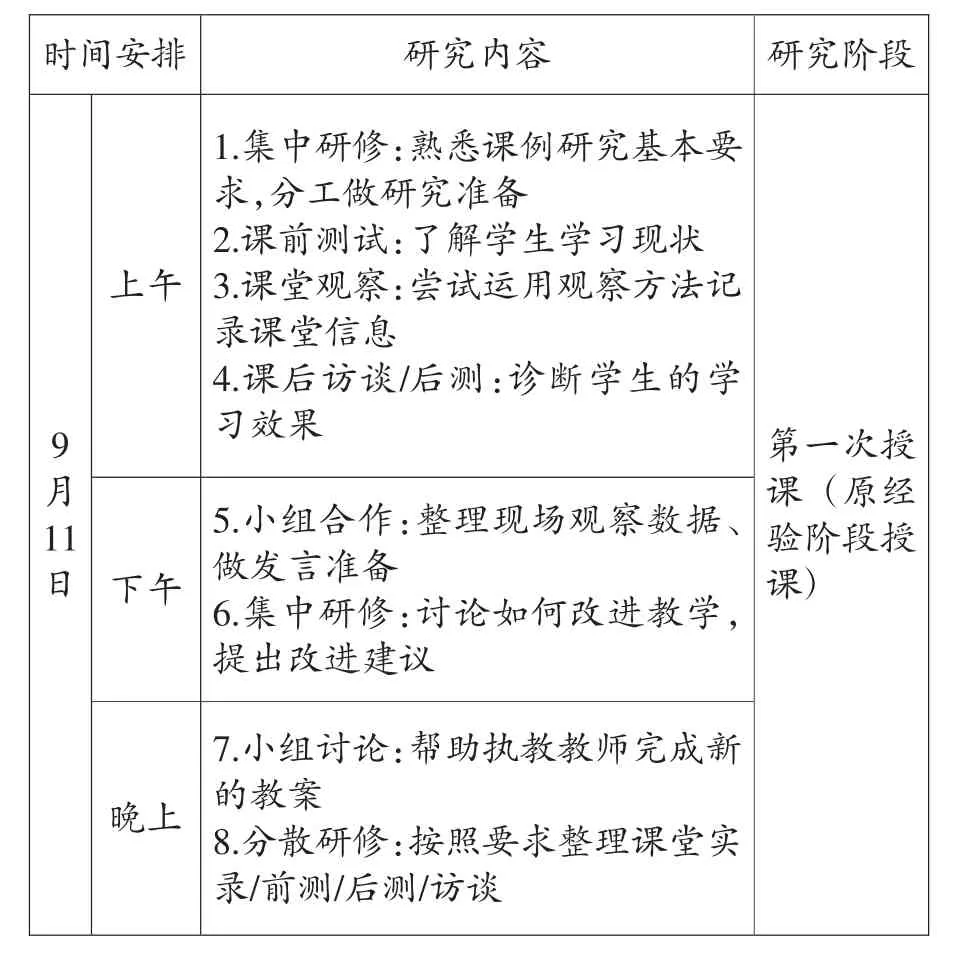

组长完成课例研究小组内部人员分工后,需要带领小组成员共同商议制定具体的课例研究方案。方案通常包括时间安排、研究内容及相关要求、研究的阶段等,以课例研究的第一天为例,可以制定以下研究方案:

课例研究实施方案

三、观课、议课,不断地行为跟进

课例研究需要真实的常态课,而常态课总是会存在这样或那样的问题,因此课例研究不仅是教学研究的过程,更是教学实践改进的过程。

课例研究以教学诊断为目的,研究人员要有明确的问题意识。课例研究需要经历问题诊断与分析、教学设计的优化以及教学行为的改进等一个系统的教学改进过程,因此需要有多轮的研究课,如:

第一次授课(原经验阶段)——

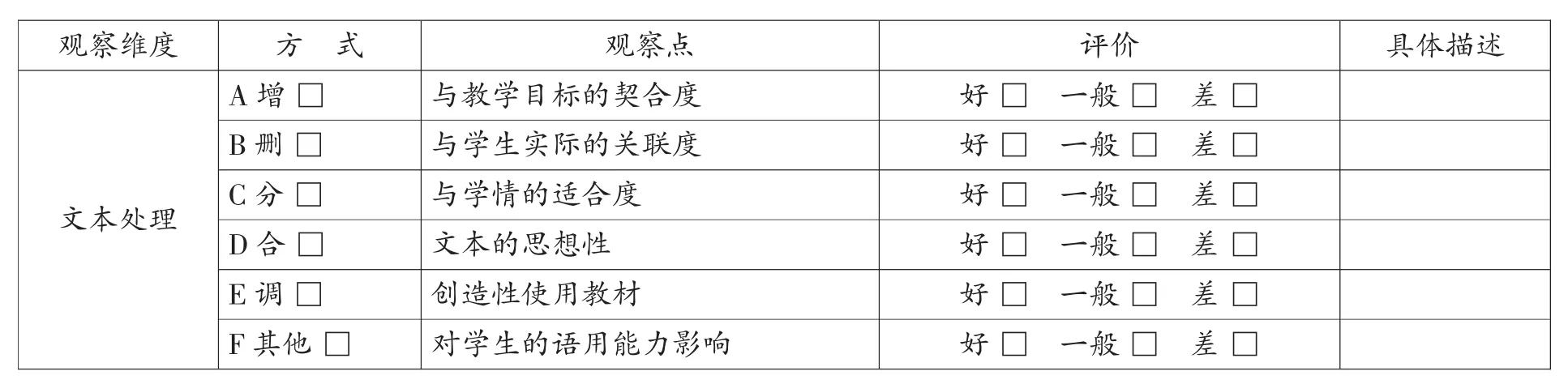

根据研究主题提前确定上课课题,执教教师独自备课。组长依据本次课例研究主题确定课堂教学观察点,分组并布置各小组教师提前设计不同的课堂观察量表。如观察教师对于文本的处理方式可以设计以下观察量表进行观察:

观察方法:观察教师根据课堂观察的实际情况在相应的方框中打√,在“具体描述”栏用描述性语言进行记录。

执教教师上课,教师分组观课,并用事先设计好的课堂观察量表进行记录。工作人员用录像记录执教教师课堂教学全过程。

授课结束后,分组将课堂教学实录进行文字转写,并以小组为单位对课堂实录进行再分析,然后依据课例研究的主题和重点,并结合课堂观察量表上的记录,整理出反馈意见,形成具体的改进建议,如针对复习课教学可能会提出以下建议:灵活处理课本上的复习题,尝试设计具有竞技性的复习活动,激发学生的复习兴趣,促使学生积极投入到学习活动中,等等。

最后,大组集中研讨,形成改进意见,执教教师在第一次课的基础之上进行二次备课。

第二次授课(新设计阶段)——

第二次授课是在第一次课的基础之上的改进。课前进行测试,了解学生学习现状。

执教教师上课,各个小组再次运用课堂观察量表分工记录课堂信息。工作人员用录像记录执教教师课堂教学全过程。

课后进行访谈和后测,诊断学生的学习效果。以小组为单位整理现场观察数据,将课堂教学实录进行文字转写,对课堂实录进行再分析,并做发言准备。大组集中研讨,讨论第二次授课相对于第一次授课有了哪些改进?还有哪些不足?如何改进?最后,小组合作完成一份新的理想教案。

第三次授课(行为跟进阶段)——

课前测试了解学生学习现状。执教教师再次上课,各组教师运用课堂量表再次进行课堂观察,并分工记录课堂信息。

课后进行访谈、后测,诊断学生的学习效果。各小组整理现场观察数据,将课堂教学实录进行文字转写,最后对课堂实录进行再分析,并做发言准备。

最后,大组集中研讨,交流第三次观课感想。依据研究主题,将三次课从不同观察点进行纵向比较,形成理性的认识和结论。

观察维度文本处理方 式A增□B删□C分□D合□E调□F其他□观察点 评价 具体描述与教学目标的契合度 好□ 一般□ 差□与学生实际的关联度 好□ 一般□ 差□与学情的适合度 好□ 一般□ 差□文本的思想性 好□ 一般□ 差□创造性使用教材 好□ 一般□ 差□对学生的语用能力影响 好□ 一般□ 差□

四、达成共识,撰写课例研究报告

课例研究是以一节具体的课作为研究对象的研究,通常以课例研究报告的方式进行成果呈现,它是课例研究的文本性材料。课例研究报告的撰写本身也是课例研究的必要跟进和延伸,可以进一步推广研究成果,实现课例研究效益的最大化。

因此,观课、议课结束后,组长要及时布置组内教师撰写课例研修体会,小组合作梳理课例研究的过程以及课例研究报告的框架思路,并在大组汇报。组长负责整理个人反思和集体研讨结果,对课例研究全程记录材料进行再分析,思考、提炼出观点与结论,并依据课例主题来寻找典型案例支撑,为后面撰写课例研究报告做好充足的准备。

课例研究报告通常由研究背景、研究的过程与发现、课堂观察及检测结果分析以及形成的共识与结论等部分构成。课例研究报告首先要真实,文中的观点应该是研究团队内心认同的。课例研究不是再现课堂教学实录,而是针对每节课出现的问题研究改进的过程,因此在报告中要通过对教学效果总结来反映教学改进的情况,比如在该轮教学实践中出现了哪些问题,需要对教学设计做出哪些修改等。可以以主要环节或教学片段的形式呈现,要有前后对比及分析。课例研究报告要以事实为基础,要有具体案例、数据作为支撑,尤其是前测、后测以及学生访谈等数据,要将观点与材料结合起来进行论述。

此外,课例研究的主题要明确,论述要条理清晰,逻辑性要强,不要讲套话、空话。课例研究中理性思考要有一定的深度,要能给人以启发和思考。课例研究报告要有成果与结论,它们可以是列举解决课例研究中问题的有效策略和具体方法,以及后续研究跟进措施与要求。这样能够为他人提供直接的参考和借鉴,具有一定的推广价值。

课例研究既是在教学中研究,又是在研究自己,它可以让广大一线教师以研究的姿态面对教学问题,并付诸改进的行动。教师在定主题、听评课、做比较、寻证据、下结论、做提炼、写报告的过程中,既优化了课堂教学,也促进了自身专业发展。