岭南文化考古学新探1

——以南江流域出土陶器为中心

洪开荣

(广东省云浮市博物馆,广东 云浮 527300)

陶瓷器的烧制是新石器时代手工业的重要生产部门。制陶可在原地寻取所需要的原料,是绳纹时代远古先民以及历朝历代居民广泛使用的生活器具。而且陶器胎质较软,易于破碎,作为生活用品更新换代速度快,不同年代人群由于文化差异及审美观念不同而使用的器形也有很大的区别,依此可以区分各地区遗存的文化属性。通常情况下不同文化区的人群往往使用不同的器型,以及不同的色泽、质地、纹饰、工艺等。先秦时期的先民日常生活中使用较多的陶器,死后通常将生前用过的陶器作为陪葬品,因而陶器成为考古学者对各地区的历史文化遗存进行归类及定性的有力依据及可靠来源,也可以用于归纳一种文化的基本特征以及各种文化体系的分期和标志[1]。

陶器烧制既是物质资料的生产活动,也是艺术审美活动。伴随时代的发展与变迁,在南江流域早期文化的陶器中,几何印纹硬陶是南江流域文明传承的载体和见证,它是岭南地区几何印纹硬陶的主要类型之一,不断向四周扩展影响力,与其它地区的新石器文化相比,总能提取一些相同或相似的文化元素,这是技术交流与融合的产物。类似黄河流域的彩陶文化,南江流域印纹陶文化是我国古代灿烂文化的重要组成部分。

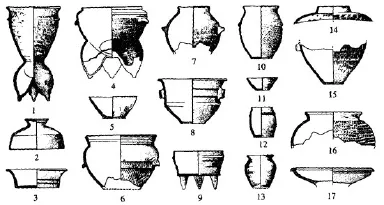

几何印纹陶是一种独具特色的陶器之一,它兴起于新石器时晚期,经历了由软陶、釉陶,再发展至原始瓷的过程[2]。周围地区高度发达的新石器文化及青铜文化虽然起到技术交流的作用,但土著文化仍延续不断。早期的几何印纹陶,始见于勒竹口下层文化即南江流域第二阶段[3],此时陶生活用具胎壁较薄,掺和料已较少见到石英,代之以类似蚌壳末的白色粉砂岩粒,多饰或粗或细的绳纹或篮纹,火候很低,数量较少,且很破碎,不易辩其器型。第三阶段陶器以夹砂粗陶(主要是炊煮器)和泥质陶(主要是盛食器)为主,约占全部陶器的大部分,有些遗址达70%~85%。遗址中的夹砂陶多为红褐及灰褐色,而泥质陶则以米黄、橙黄为主。火候较高,胎质较密。泥陶多素面,多磨光,纹饰有斜直、斜弧、连弧、弦纹状等。轮制与手修轮修并用。代表性器物有圜底釜(炊具),灌、钵、碗(豆)等储藏盛食器[4]。第四阶段陶器以赭衣、黑彩的橙黄硬陶和器表施黑衣的灰硬为特征,陶胎细密,陶质坚硬。饰拍印曲折纹、方格纹、重圈纹、篮纹、镂纹、戳刺纹、篦点纹、刻划纹、云雷纹、菱格纹、回纹、平行斜线三角纹,代表性器型有素面米黄色或灰黄色薄胎罐、黄白色豆(盘)、束颈圜底盆、折腹平底钵、器座等(见图1)。

一、陶器分期和年代推断

图1 南门垌遗址出土的新石器陶器

至第五阶段几何印纹硬陶多与石器、釉陶及原始瓷器共存。器表拍印严谨规范的曲尺纹、方格纹、云雷纹等各种纹样,部分器物有褐色釉斑迹。流行圈足器、圜底器、凹底器,极少见到三足器是此时期陶器器型的一大特色[5],典型器物有小口折肩圈足壶、有流壶、大口尊、高领折肩尊、突棱圈足豆、钵形釜、圆柱形制作等,以盛行宽鋬、圆饼形座、禽兽形钮为特征。其中罐形釜为敞口,宽沿,束颈,鼓腹,圜底。这一阶段还出现了某种设计定式的共享,如盘顶盘(盘式鼎和盘)、豆盖豆(豆和盖豆)就体现出“共型”的存在[6]。这一阶段,南江流域的土著文化具有较浓厚的地方色彩,几何印纹陶已经进入高度发展阶段,同时彩绘技术也获得一定程度的发展。西周时期,虽然制陶手工业保持发展的趋势,具有黑色或深灰色风格,这是龙山文化时代制陶传统(崇尚黑色)在南江流域的延续[7]。硬陶比例持续增长,并且产生了新的制陶工艺,发达的几何印纹陶,盛行曲尺纹、方格纹、云雷纹,流行圈足器、圜底器、凹底器是这一时期的主要特点(见图2)。但是陶器拍印技术却出现了逐步走向衰弱的趋势。

图2 思劳周村出土的印纹陶花纹拓片

到了第六阶段,几何印纹陶的数量逐渐减少,以几何印纹陶、磨光石器、青铜器共存为特征。出土陶器以泥质陶为主,少量红陶及夹砂陶,器类有罐、鼎、豆、杯、钵、印模、动物模型等。纹饰以夔纹为特征,其他有云雷纹、菱形纹、水波纹等,其中有多种组合纹,部分器物可见零星刻划符号,少部分器表施黄褐色釉。这一阶段出现的原始瓷器主要是豆类,数量较多,在形制上可能不在原来的演化轨迹上,由硬陶转为釉陶或原始瓷器。

综上所述,南江流域史前文化的土著性是一脉相承的。这主要体现在:从陶器的胎质及胎色看,第三阶段的夹砂粗陶和泥质陶是第二阶段的红衣灰胎延续;而第四、第五阶段的橙黄硬陶也是在第三阶段烧造火候高、胎质坚硬的基础上发展而来。从陶器上的纹饰来看,从第二阶段简单的或粗或细的绳纹或篮纹发展到到第三阶段的斜直、斜弧、连弧、弦纹状等几何纹;第四阶段为更复杂的重圈纹、镂纹、戳刺纹、篦点纹,还出土有素面米黄色或灰黄色薄胎罐;至第五阶段,器表的纹饰增多,以工整、纤细为主要风格,还出现了某种设计定式的共享,如盘顶盘。体现出一个由简单到复杂、由随意到规范、由自然写实到抽象化的逐渐的递进过程。从陶器的器形上来看,下游地区以圜底器和圈足器为特征,三足器数量较少,未出现袋状器,上游地区因为更靠近周邻的内陆地区,在新石器时代遗存中可见有一定数量的白陶鼎和豆式盖。在制法上开始出现慢轮制作,主要表现在敞口宽沿、敞口高颈尊的口沿、圈足、折肩上出现明显的轮旋纹道,器形较大的罐、尊类胎壁较薄。从直壁圈足杯、单耳杯发展到节棱状圈足杯,从矮圈足发展至圆饼状平底器,可以较清晰地看到这些演变轨迹。

二、陶器的基本形制及历史演变轨迹

随着土著文化的演进与变迁,也促进了文化交流的日益频繁。南江流域一方面选择并吸收外来文化的因素,另一方面也逐渐扩大向外传播力和影响力。比如,第四阶段文化表现出诸多龙山时代的共有风格[8]。出土的陶器大部分都拍有繁缛的几何印纹,素面只有40%。陶器少数手捏,大多轮制。鼎、孟、杯及把手、器嘴的配件,以及精磨和打孔石器,工具器型的分化及演变,说明该阶段受到中原龙山文化的影响及侵染[9]。但南江流域中层类型是在保持自身文化传统基础上受龙山时代文化影响逐步发展起来的,延续了鲜明的土著特征。由于出土的鼎数量较少,釜大多为夹砂陶,饰绳纹或粗曲折纹。多为侈口,平卷沿,沿面凹下,圜底。因此它还是南江流域新石器时代土著传统持续演进的中间环节,而非外来侵染的“黑陶文化”。

上游的洞清岩类型文化除了有同狗尾塘文化基本一致的特点,也具有一些罕见的文化因素。由于受到地理环境等相关因素的影响,洞清岩类型的洞清岩和大坪遗址来自邻近文化的影响更明显与直接,在泥质陶盘和罐类上多施细泥陶衣磨光,纹饰主要见于圈足罐上,如错叠曲折纹、附加堆纹等,这些使洞清岩类型同下山洞文化的区别更加突出,而与良渚文化、樊城堆文化相似。因此,洞清岩类型是南江流域新石器文化体系中受到境外龙山期文化侵染而产生的新的融合形态。

第四阶段发达的几何印纹陶,盛行曲尺纹、方格纹、云雷纹,流行圈足器、圜底器、凹底器。与浮滨文化遗存的同类陶器无论胎质、造型及其纹饰都能找到对应的相似元素。第五阶段在境外青铜文化的传播及侵染之下,增加了青铜文化的元素。如鼓腹或球状腹,圜底,饰多重回字交叉圆点纹、云雷纹、条纹等,明显乃受商青铜文化辐射与影响的结果。而在南门垌类型的陶器群中,曾见于或类同于附近的粤东、粤中以及粤北等地的同时期文化遗存中。出土的陶器纹饰基本上属于几何形传统,如条纹带、勾连弧线、锯齿状纹、“S”字形纹,与粤中及粤北部分遗存存在一致性。在器型方面,流行圈足器及圜底器,平底器数量很少,这符合了新石器时代晚期后段的基本特征。出土的罐既有夹砂,也有泥质,既有软陶,也有硬陶。袋形,圜底,束颈,口沿外翻,陶质较细,火候高,灰色,表面有一层黑色陶衣。瓮大都口沿外翻,圆肩,最大腹径在上部,下部逐渐缩小,平底。夹砂硬陶,火候很高,灰黑色。斜肩,深腹,通身拍印“米”字形的方格纹。这些同周围地区相似或相同的因素存在,也可以看作是文化互动的结果。因此也表明在南门垌文化时期,同周边地区同时期诸考古学文化的互动往来相当频繁,其中部分文化元素明显存在着相互影响与渗透,彼此吸取与融化的文化互动关系。同时,与始兴白石坪文化的陶器群颇有相似之处。

南门垌的铜鼓形器与咸宁崇阳出土的殷商铜鼓在造型上也有相同的风格[10],壶的器型与石峡四层Ⅱ式壶、潮州饶平商代有流壶相似,为具有时代特征的器物。南门垌陶器圈足上呈节状凸棱与圆饼底座风格与商代晚期的浮滨文化同类型相当。这些相似因素虽然还很有限,但却印证了商文化的非直接、起推动性作用的影响是存在的。这些相同或类似的文化元素,在罗定背夫山类型的陶器群中反映较为突出,可视为文化传播及侵染的物化表现。

另外,南门垌遗址同背夫山墓葬的有些器物风格类似,都以折腹罐为特点。而罐的曲尺纹作风、大口长颈折肩尊、盖罐的盖等同石峡文化第三期同类器十分相近,但器物群的整体风格同浮滨青铜文化的丰富内涵有别。南门垌墓葬的喇叭形高圈足豆、敛口方圆唇式盘、侈口深腹微鼓式壶等也见于棠下环中层。这乃是地理位置相近而形成文化传播所产生的影响的产物。在南门垌上层发掘中,灰硬陶和釉陶罐、尊、钵、豆等器物与棠下环上层、“坑子里—后山类型”上层遗存特征一致,同样见于广东F纹陶(夔纹陶)阶段文化遗址中。釜大体上可以分成罐形釜和拨形釜两大类。这两类釜在南江流域青铜器时代早期的遗址中往往共存。敛口,方圆唇,圜底,这类层发掘中,在粤中地区的商代墓葬中有较多发现。这类器物在下山洞遗址尚未出现,却有着明显的时代及地域特征,应该晚于下山洞文化。在背夫山墓葬中,出土的原始瓷有尊、圈足盘、细把豆,数量虽然极其有限,但毕竟是南江流域最早的原始瓷器(见图3)。这一阶段虽然也流行圈足器,但最多见的是平底器,其中的大口尊、壶等含有商文化风格的元素,在粤东及粤北较少发现[11]。

图3 背夫山遗址出土的部分陶器

第六阶段几何印纹陶、磨光石器、青铜器共存,从出土遗存看,上游的釉陶、原始瓷比下游的数量多。在围底河至船步流域出土的陶尊、原始青瓷尊、豆、钵、盂等与封开利羊墩墓群所出一致。东坝龙塘村墓群出土的灰硬陶、釉陶(原始瓷豆、盘)、罐、缶、瓿、钵、碗等器物,与乐昌对面山文化、揭阳华美沙丘上层遗存特征相似。反映了这一阶段粤西、粤中、粤北各遗存之间“你中有无,我中有你”的情况,体现出南江流域与岭南区域之间文化的多样性及统一性的并存[12]。中游附城新乐村出土的器物的主要特征是印纹硬陶和釉陶并存,还出土了一定数量的青铜器。东坝龙塘上层出土的釉陶盂与博罗梅花墩遗址出土的西周釉陶盂相同。东坝龙塘村墓群出土的原始瓷豆也广见于深圳大梅沙遗址。同样反映出从西周开始包括南江流域在内的岭南地区逐渐形成本地域的文化交互作用圈[13]。1971年郁南东坝清理一组器物,以罐垂腹、圜平底或敞口小圈足豆、碗为代表,是曲江石峡第四期文化(西周至春秋)的主要特点。此阶段显示出南江流域同粤北地区文化交流频繁。

至第五、六阶段,南江上游的鸭兜山石屋寨类型文化与下游的东坝龙塘村下层文化关系十分密切了,在陶系构成方面两者大致相同。在器物种类中,细把豆、折肩尊、圈足盘、圜底罐及盘顶盘等风格均极为相似,在器具的装饰手法上更是相仿。二者在使用釉陶、原始瓷器和青铜器等方面,均发生于第六阶段,体现它们在文明演进的轨迹上也是同步的,虽各处南江上下游,却同饮一江水。可以看出到了后期,南江上下游的各种文化类型已经渗透到彼此社会生活的各个领域中,融为一体,不可分割。

三、出土陶器的区域特征及与周边地区出土同时期陶器的关系

与此同时,土著文化也不断向外扩散和迁移。例如东坝龙塘遗址的上层以圆唇直口釜为代表的遗存同样见于岭南地区青铜文化中。罗定船步溪头遗址上层(早期扰乱层)多为罐、釜、钵、器座、敛口碗等,多见折肩、高领、圜底,其他遗物有青铜镞、斧等,与博罗银岗遗址文化所见一致,时代应相当。在吸收包容了多民族、多地域文化元素这一特质,南江流域也逐步成为向外文化辐射的新秀,特别是具有鲜明洞清岩上层和狗尾塘类型特点的文化因素逐渐在周邻地区及境外拓展。如南江流域的信宜大坪、信宜鸭兜山、罗定太平、罗平背夫山、罗定船步、郁南东坝,郁南河口,都出现了类似的几何印纹硬陶遗存。南江流域下游东坝龙塘类型文化中的圆饼座足、折肩圈足等为典型的文化因素也应是背夫山类型的广泛传播结果。南江流域先秦时代几何印纹陶的发展和原始青瓷的出现,这对于当时陶瓷手工业生产的发展,无疑具有很大的促进作用。

追溯各个阶段陶器的器型、风格有不同的变化,其烧造技术必然有一个从“起始期”“成长期”到“成熟期”的发展过程[14]。在新石器时代早期,陶器的原料一般就地取材,烧成的都是夹砂陶和泥质陶,手制,含砂多,质料疏松,陶胎厚薄不均,纹饰粗糙,颜色呈红色,并不纯正。南江流域尚未发现这类陶窑,应当是露烧的产物。新石器时代晚期,陶器大多为灰陶器,初现几何印纹软陶,烧造水平已经结束了原始露烧的阶段,开始了窑烧技术的阶段。南江流域新石器时代晚期的制陶工场,至今尚未发现。不过,从出土的陶器的形制特点看,无疑是本地区烧制的。从出土的这一时期的各类陶器的器型看,可能已经掌握了分工合作的“流水作业法”:有的做泥片粘接子母口,有的专做圈足,一些陶工负责拼合成器。也就是说,出现了一些专门从事制作陶器的匠人。

此外,在遗址中出土了较多的灰褐色及灰色陶器,可以推测当时窑室顶部开口较小,无法往窑内的陶器提供充足的氧气。又或者当时的窑室顶部已可封闭,开始使用饮窑技术,因而烧出了火候很高且质较坚硬的泥质灰陶。到了先秦时期,南江流域出土的陶器,虽然还有一些是用一般粘土烧成的夹砂陶及泥质陶,但主要的是釉陶器、几何印纹硬陶和原始瓷器[15]。围底河至船步流域出土的陶器,橙黄色和灰色印纹硬陶占了60%。背夫山遗址灰色印纹硬陶则占了92%以上,印纹硬陶比例之大是比较少见的。从背夫山上层类型开始,几何印纹硬陶占据了主导地位,之后又增加了原始青瓷器,此后,原始瓷器的数量及种类又得到了进一步丰富。几何印纹硬陶器、原始青瓷器的广泛烧制及使用,乃陶瓷手工业技术产生重大变革的结果。印纹硬陶选用原料是一种含铁量很高的粘土,烧成温度比一般陶器高,有的达到烧结程度,质地坚硬,用泥条盘筑法或轮制成型,器表有用印模戳打或拍印的阳纹或阴文的几何形花纹。

上述陶器的烧制工艺特点,彼此是相互联系的。为了使陶器的质量得以提高,加强器物硬度,就需要具有适合高温烧造的原料;由于胎泥的颗粒度较大,可塑性较差,因此它的成型方法,通常采用泥条盘法,而不宜使用轮制法;拍印的几何形花纹,既可以提高盘筑法成型的胎泥紧密度,又能确保器物规整美观。针对陶瓷制造工艺,制陶所用的原料是内因,烧造温度则是外因。几何印纹硬陶,是在这两种因素相结合的作用下形成的。成功烧制印纹硬陶,除了找到合适的原材料之外,最重要的则是通过改进陶窑结构以提高窑温。岭南地区烧制陶器的窑址,以普宁虎头埔窑结构最为清楚,共清理出十多座,年代相差不远,大致可分为四种:第一种为平面呈长方形,第二种为平面呈圆角方形,第三种为平面呈圆形,这三种窑均为直壁平底的坑窑。第三种中的一个窑,后壁有一条向外突出的烟道用于通风,是这类窑中较先进的一种。第四种窑平面大致呈“8”字形,均依山势而筑,分为窑室、火膛、火道。窑室中部均有一个红烧土台,用于放置陶器坯件。第四种窑属于较先进的横穴窑,烧造温度较高。从出土陶器的硬度看,应该超过1100℃。可以看出,虎头埔窑应该是用来烧造硬陶及原始瓷的。烟囱的出现使古代陶瓷器的烧制温度逐步提高。原始青瓷的产生,说明当时已经初步掌握了釉的发明与应用,这又是制陶技术史上的一个重大进步。另外,虎头埔窑的窑室面积大,可以扩大装烧的容量,从而大大提高了产量。又因为烟囱的设计加大了自然抽力,升温迅速,可以烧高温,从而为印纹硬陶及原始瓷器的发明以及扩大生产规模提供了重要条件。岭南地区这类窑址的存在为南江流域出土大量的几何印纹硬陶及原始瓷提供了先决条件[16]。

从南江流域出土陶器上可以提炼出土著文化元素。但是纵观器物的演变过程,不论是在器物的形制或是在器表上附带的装饰风格上除了具有土著文化元素之外,还具有其他文化如大汶口文化、良渚文化等的元素。这就说明了南江文化并不是一个彻底封闭的文化区系,它在发展演变的过程中异质文化始终未停止对其的不断渗透与冲击。如云城周村文化所具有的与部分龙山文化相似的作风:灰褐色陶和泥质红陶,鼎、豆、壶、圈足盘及把手、器嘴等配件;显然它是受到黄河流域龙山文化的传播及渗透。思劳周村文化的夹砂灰陶、鸟首式鼎足等均与良诸文化同类型器物有类似的风格;按窝鼎足、圆环状鼎足等和江西老虎墩文化颇有相似之处;富林镇民主洞类型的大口尊、圈足豆、带流壶等釉陶器与江浙地区马桥文化同类器的作风也近似。可见当时南江流域实际上与湖南、江西、浙江以及黄河流域都有经济文化交流,但是却还保留了独特的土著元素。

四、结语

先秦时期南江流域陶器的制作仍保持有土著元素,有发达的几何硬纹硬陶,伴随着制陶工艺的不断改进,开始产生釉陶和原始瓷,器物表面的纹饰以梯格纹、曲折纹、云雷纹等几何印纹为主,大部分器物为圈足器、圜底器。此外具有南江流域特色的陶器,如盆式鼎、圈足甑、带盖三足盘等仍被先民们普遍使用。南江流域的原始瓷器是在釉陶器的制作工艺成熟之后逐步产生的,以南门垌遗址出土的敞口弧腹平底碗为典型器物的遗存多为西周时期的遗址。以背夫山遗址出土的以直口直腹平底盅为典型器的遗存则为春秋时期的遗址。到了商周后期,陶器的种类与数量逐渐增多,根据器物的功能与用途可细分为炊器、饮器、盛器、装饰品等,其中一些器物的形制与纹饰风格和中原文化、吴文化、楚文化的同类型器物颇为相似。从秦汉时期开始,南江流域的陶器在器物形制和纹饰符号与内地诸多文化的典型器物逐渐呈现共性化趋势,土著色彩逐步变淡。同时在器物的形制、作风方面也与周围地区尤其是福建、江西、湖南的诸文化也呈现出更多的一致性。在客观上也体现出各地区不同文化之间的交流与融合是连续不断的。随着中原文化、吴文化和楚文化等的不断渗透与侵染,思劳周村类型的器物中,黑皮泥质磨光陶、圜底罐、折肩罐、盘豆类和器座的组合是文化之间交流融合的考古学反映。

【责任编辑:孙 健】