槽道微热管的研究进展及其发展趋势

杨 旸,魏 昕,谢小柱,胡 伟

1 引言

微热管技术是随着微电子技术的高速发展而兴起的一门新技术,它利用工质液体在微小空间内的相变过程进行热量传递,具有优越的导热性能和等温特性,而且结构简单、重量轻、体积小,被广泛应用于航空航天、军用武器、LED照明、计算机等领域的电子设备,是有效冷却高热流密度电子器件的主要途径之一,已成为现代散热技术重要的发展方向。槽道微热管是航天领域应用最多的一种热管,这种热管是通过在管内轴向加工出不同尺寸形状的微槽道来提供毛细力。槽道微热管具有蒸汽槽道互相连通的结构,能够有效地降低热管内液体和蒸汽反向流动所产生的界面摩擦力,从而使微热管传热性能得到显著提高。此外,槽道的加工制造工艺简单,可靠性高,这在空间应用中具有极其重要的意义。因此,近年来槽道微热管受到了国内外学者广泛的关注。

2 新型轴向槽道吸液芯结构

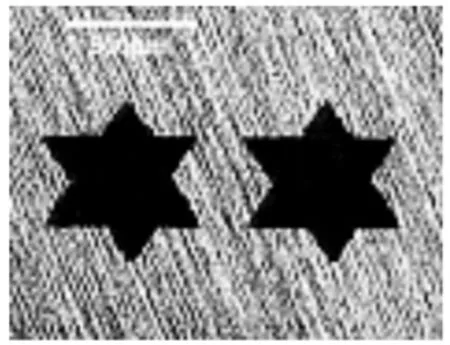

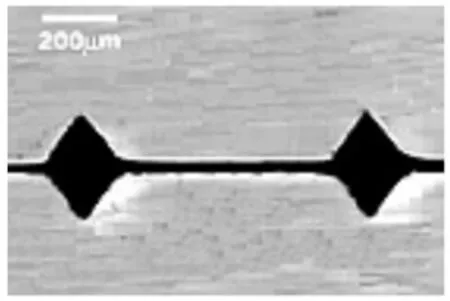

随着热管技术的不断发展,通过开发新型吸液芯结构来提高微热管的传热性能、充分发挥微热管的最大潜能成为了强化微热管传热的一个研究热点。近年来,具有各种不同结构的新型槽道微热管不断出现。为了解决矩形和三角形微槽道毛细极限较小,微热管传热受到明显限制的缺点,文献[1]提出了星形槽道结构,如图1所示。菱形槽道结构,如图2所示。通过增加尖角和狭缝来提高毛细压力。通过实验测试,计算得到星形槽道微热管和菱形槽道微热管的有效热导率达到277.9W/(m·K)和289.4W/(m·K),具有优良的传热性能。

受植物叶静脉传输系统的启发,文献[2]开发了一种具有仿生结构的新型槽道吸液芯,用叶脉状的分形网络和微针肋阵列分别模拟叶脉组织和叶肉组织。实验结果表明,这种吸液芯能有效增强工质液体的流动,相比于常规的平行槽道吸液芯液体流动阻力更小、渗透率更大,为新型槽道吸液芯结构的设计提供了一种新思路。

图1 星型槽道截面图Fig.1 Cross-Sectional View of the Star Grooves

图2 菱形槽道截面图Fig.2 Cross-Sectional View of the Rhombus Grooves

文献[3]提出一种新型的应用于微热管的斜齿型微槽道结构,如图3所示。以提高轴向槽道吸液芯的毛细压力作用。理论分析和实验测试的结果表明,斜齿型微槽道结构提供的毛细压力比矩形微槽道结构大;斜齿型槽道微热管的启动性能和等温性能均优于矩形槽道微热管,且能降低冷凝段末端以下的壁面温度。

图3 斜齿型微槽道SEM图Fig.3 SEM Image of Skewed Micro-Groove

3 槽道微热管传热性能的研究

目前,国内外研究人员主要通过理论分析法、实验法或者两者结合的方法对槽道微热管进行理论和实验研究。

3.1 理论研究

对槽道微热管的理论分析,一般是通过数学建模和软件模拟的方法研究各项参数对管内液体流动、传热传质的影响,如接触角、槽道尺寸、工质种类、工作倾角等。其中,借助软件建立微热管传热模型,分析优化管内流场和温度场是近年来的研究热点。

文献[4]对槽道微热管进行了理论研究,建立流体动力学模型和传热模型。流体动力学模型考虑槽道中液体层的几何形状,研究了蒸汽通道水力半径和蒸发面长度对微热管传热的影响。传热模型中,在蒸发段和冷凝段将液膜分为三个区域,由三个并联电阻表示,预测了微热管的最大传热能力,并通过实验进行验证。结果表明,模型预测的结果与实验结果较吻合。文献[5]建立并完善梯形槽道微热管的两相流稳态模型及导热模型,全面考虑了壁面剪切力和气液界面剪切力的影响,分析了管内汽液压力、弯月面半径沿轴向的变化情况,及接触角角度对微热管传热量的影响。该研究为不同槽道形状的微热管理论模型的修正提供了参考。

文献[6]使用ANSYS热分析软件,在充分考虑气-液界面摩擦对微热管传热性能影响的同时,建立矩形槽道微热管工质流动和传热数学模型,仿真得到微热管沿轴向的温度分布情况。结果表明,微热管表面中心点的温度迭代计算值与软件模拟值的误差仅有5.27%。因此,该研究对微热管的理论分析具有指导意义。

3.2 实验研究

对槽道微热管的实验研究大部分是以应用为目的,针对槽道形式和尺寸、工质种类、充液率和工作倾角等方面展开。实验研究结果对于理解槽道微热管的传热传质过程、管内液体工质流动等复杂的现象有很大的帮助。

文献[7]研究了工质种类对槽道微热管传热性能的影响,通过实验探究不同充液率下,不同工质种类对槽道微热管的热阻、两端温差及极限功率等参数的影响。研究表明,丙酮微热管两端温差受充液率的影响较大,在相同的情况下需要更高的充液率;乙醇微热管的等温性能较差,但充液率小的乙醇微热管热阻较小;水微热管的极限功率最高,充液率为100%的传热性能最佳,适合应用于高功率的场合。

文献[8]研究了应用于LED散热的槽道微热管在不同温度和不同充液率下微热管的传热性能。研究表明,当输入功率为1W时,充液率较高时微热管的传热性能较好;随着输入功率的提高,最佳充液率从30%增至48%,且到达稳态的时间减少;当输入功率为2.5W时,只有充液率为48%的LED设备可以正常工作。

文献[9]研究了球形、方形、圆柱形纳米颗粒组成的丙酮基Al2O3纳米流体对槽道微热管传热性能的影响。研究表明,使用上述三种纳米流体作为工质的微热管,比纯丙酮工质微热管的热阻分别减小了约33%、29%、16%,证明了纳米流体工质中纳米颗粒的形状会影响微热管的热阻,从而影响微热管传热性能。

4 槽道吸液芯制备方法的研究

对于槽道微热管而言,槽道吸液芯毛细压力的大小是制约微热管传热性能的关键因素。槽道吸液芯的制备方法在一定程度上决定了吸液芯毛细压力的大小,从而影响微热管的传热性能。近年来,出现了一些制备槽道吸液芯的新方法。

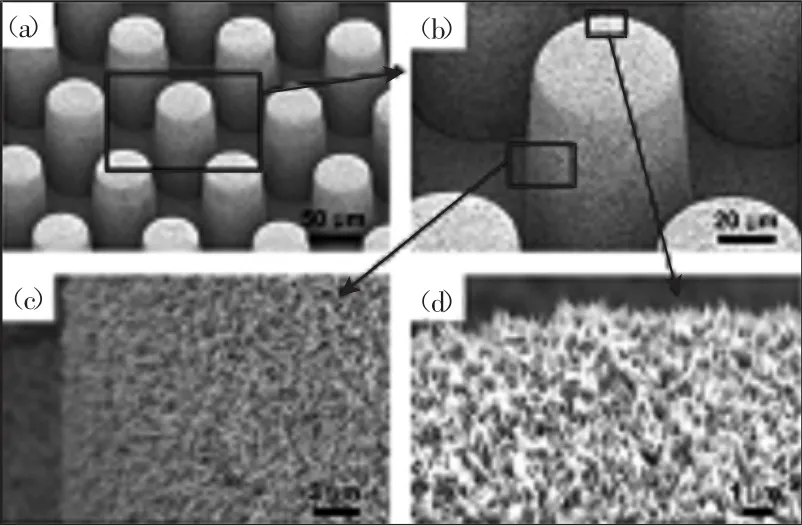

文献[10]通过电铸和化学沉积技术在硅基板表面加工出直径为(30~100)μm、高度为(30~120)μm 的纳米铜柱阵列结构,如图4所示。提高了临界热通量和有效导热系数。通过化学氧化处理,可以增强表面的亲水性,改变其润湿性能。此外,通过实验研究证明了这种结构有助于提高水的浸润性并增强毛细压力。

图4 纳米铜柱阵列SEM图Fig.4 SEM Image of Nanostructured Cu Microposts

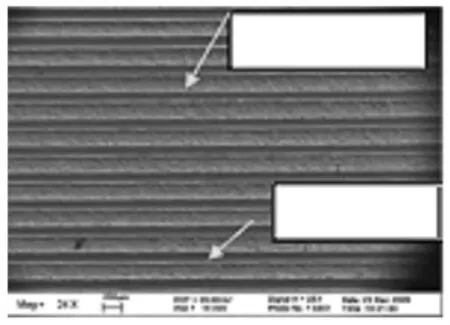

文献[11]提出新型挤压-犁削加工方法,采用W18Cr4V多齿刀具在铜管内壁加工微槽道。制造过程中由于刀具的挤压,会形成主槽道和二次槽道,两者并联形成一种组合微槽道,如图5所示。实验测试表明,这种新型槽道微热管表现出理想的等温性能和优良的热响应速度。

图5 挤压-犁削成形后的组合微槽道Fig.5 Micro Compound Groove After Extrusion-Ploughing Forming

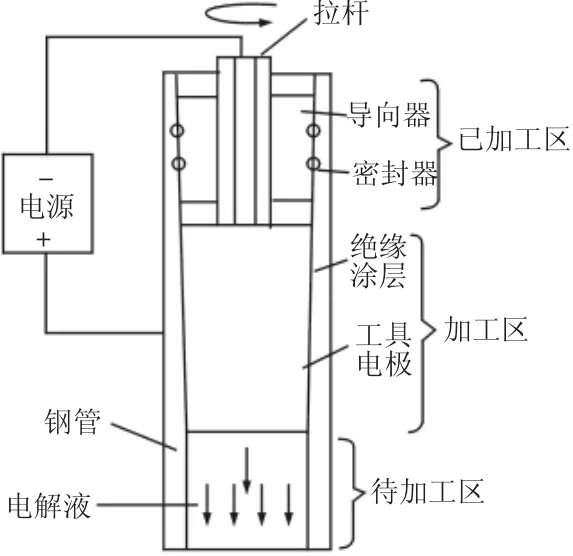

文献[12]发明了一种微细电解加工装置,如图6所示。通过变截面多线螺旋电极的正反两次旋转进给,在微热管的内表面电解形成不同尺寸、不同形状的复杂非连续微槽道结构,有利于冷凝液表面张力发挥作用和液体的沸腾,改善了微热管的导热性能。

图6 非连续微槽道结构电解加工装置Fig.6 The Electrochemical Processing Device of Non-Continuous Microstructure

文献[13]采用波长为1064nm的短脉冲光纤激光在铜金属表面进行刻槽,加工出深度为100μm、宽度为30μm的微槽道,该深宽比的微槽道能提供较大的毛细压力。此外,通过激光的辐照作用可以实现铜基板表面的亲水化表面改性,进一步增强了微热管的毛细回流能力,提高了微热管的传热能力。

5 槽道微热管研究中待解决的问题

槽道微热管作为热管技术领域中重要的发展方向和研究热点,国内外学者从实验研究和理论研究两方面对其进行了大量的研究,取得了较大进展,但仍存在一些待解决的问题,主要有以下几方面。

(1)槽道微热管涉及多相流、相变传热等多个复杂领域,微热管内工质流动和传热过程等相关理论还不健全。一些数值模拟往往采用简化模型对微热管进行处理,用一种非线性导热体代替,而未深入研究其内部工作状态。

(2)受计算能力的限制,大部分槽道微热管的理论模型还停留在一维或者二维模型,并且只是经验公式,得到的计算结果不能反映实际的物理过程。虽然已有学者建立了复杂的三维模型来分析槽道微热管,但研究不够深入,尚待加强。

(3)现有研究中,假设气相工质在蒸汽腔内流动,而液相工质全部在槽道内流动,相变发生在槽道与蒸汽腔的交界面处,假设汽液两相流为层流状态,且两相物性参数均为常数,与实际运行状况有一定差异。

(4)对于不同槽道结构的理论与实验研究多采用三角形、矩形和梯形等常规槽道,对于如“Ω”形等新型槽道微热管的研究较少,对其传热机理探究不够深入。

6 结语

槽道微热管凭借其结构简单、传热性能优越、等温性能优良等优点,在航空航天、军用武器、LED照明等众多领域展现出了广阔的应用前景。尽管在槽道微热管领域已经取得了一定的研究成果,但尚有很多问题有待解决,今后的研究方向将主要侧重于以下几个方面:(1)开发新的微热管材料和槽道制备技术,优化和创新槽道微热管的内部结构,减小其换热热阻,增大其毛细压力,提升其传热性能;(2)对微尺度下的工质流动和传热过程建立更复杂的三维理论模型,深入研究槽道微热管内部换热机理,尤其针对传热传质耦合这一研究匮乏的领域进一步探索;(3)结合传热传质学、微尺度、微通道、非平衡热力学等理论,针对槽道微热管建立普遍适用、可靠准确的理论模型,促进槽道微热管理论的发展和应用。随着槽道微热管研究的不断深入,槽道微热管的传热理论必将日趋完善,工作性能将逐渐提高,从而满足目前电子元器件热流密度日益增大的散热要求。