基于BIM模型的VR可视化协同设计

■ 宋文鸽 SONG Wenge

1 建筑领域存在的问题

现代科技的快速发展不断影响着建筑设计领域,推动着设计工具和方法的更新换代。然而,就整个建筑设计过程和设计结果而言,目前仍然存在较多问题,主要有以下几个方面。

1.1 缺乏协同设计

在基于BIM技术的建筑设计中,数字化数据信息是其核心,这些数据信息的深度应用需要不同专业和部门的协同配合。然而,在现阶段,设计过程基本上只有设计师参与,用户、施工和管理人员等尚无法将其意见和建议融入到设计阶段,不同专业之间的协同交流最多只会出现在施工和运营管理阶段,这种工作模式在很大程度上降低了不同单位协同工作的效率[1、2]。

1.2 建筑效果展示不足

截止目前,建筑设计完成之后,其效果展示大多以不同视角的平面展示为主,三维展示方面只能进行固定路径或视角的展示,这种简单的视觉冲击难以真正吸引用户的感觉[3],也会造成设计信息表达的遗漏,进而导致实际建筑效果与用户预期的偏差[4]。

1.3 建筑领域的评价体系不完全

现阶段的建筑评价注重于对建筑设计效果的评价,而忽视了建筑设计完成后,以人们的使用体验为指标进行评价,这在法律上忽视了用户对建筑设计的参与[5、6]。在建筑后期的运营过程中,公众是其主要的使用受益人,而现阶段的工作模式则忽视了将最真实的用户体验融入到前期设计阶段。

VR(Virtual Reality)作为重要的可视化媒介,在实现人机互动的基础上可以完成虚拟漫游,并将沉浸在其中的用户体验实时反馈给设计人员,在保证不同部门协同设计的同时,提高了BIM模型的可视化程度。因此,将BIM 和VR技术的结合至关重要[7]。

2 BIM+VR技术

2.1 BIM技术

BIM(Building Information Modeling)即建筑信息模型,是建筑模型数字化和信息化的结合,基本囊括了建筑项目的全部信息,包括几何信息和非几何的材料属性、体积等信息[8]。因此,在建筑项目施工前,可以通过BIM模型来预览整个项目建成后的信息,并可基于该模型,进行施工模拟及后续的模型分析(结构分析、通风分析、交通量分析等)(图1)。

BIM的核心在于模型信息可以全周期使用,本质要求是协同设计。但在现阶段,BIM只能被动地依靠设计师进行设计,而无法主动接受用户、管理者的建议,因此,BIM技术的协同优势难以得到发挥。

2.2 VR技术

VR(Virtual Reality)技术是将用户置于虚拟的建筑环境中,去获取基于目标环境的用户体验。基于VR技术,用户可以预先对建筑项目进行最真实的用户享受。基于目标建筑的沉浸、交互和想象是VR技术的三个重要特征[9]。

现阶段建筑领域VR技术的实现,只要基于拍摄团队获取的全景照片或实景视频,在其基础上进行加工处理,以满足用户的VR体验。这种方法存在两类问题:①由于没有现成的建筑模型可以使用,必须对需要进行虚拟漫游的建筑进行全景拍摄,在此基础之上进行虚拟环境的后期加工[10];②使用加工后的全景照片或视频用于VR体验时,只可以进行预先设计点的360°全景预览,难以满足用户VR行走体验的实时渲染,因此,这将在很大程度上制约用户对VR技术的效果体验。

2.3 BIM+VR

BIM与VR技术的使用各有优缺点。例如,BIM包含了建筑项目的所有数据信息,但由于难以获取用户最真实的体验意见,且各部门之间、部门与设计师之间的协同交流效果较差,导致了相对较差的模型可视化和较低的模型利用率。相比较而言,VR技术的应用主要从用户的亲身感受出发,可以基于建筑项目将最真实的用户体验反馈出来;但由于现阶段全景照片和视频的采集与加工过程中种种问题的存在,在影响虚拟环境制作效率的同时,降低了用户对于建筑模型的效果体验。可见,BIM与VR技术极具功能互补性。

基于BIM模型的VR技术协同设计方法与传统建筑设计方法相比,主要有3个方面的优点。

图1 BIM模型的功能应用

(1)VR技术实现过程中的全景照片被BIM模型取代。与全景照片相比,BIM模型不仅具有“形”的信息,还具有材料的属性特性,这对于下一步真实的虚拟体验具有较大的意义。

(2)在建筑设计阶段,业主、用户、运维单位均可对信息模型进行漫游体验,避免了由于设计师单独设计而导致的某些方面考虑不足的问题。

(3)完成在BIM模型中的虚拟漫游过程后,用户可以将自己的亲身感受反馈给设计师,以更好地辅助建筑师进行设计。各部门的相互交流极大地提高了协同设计在建筑设计中的应用。BIM与VR技术的结合如图2所示。

3 基于BIM+VR技术的设计方法研究

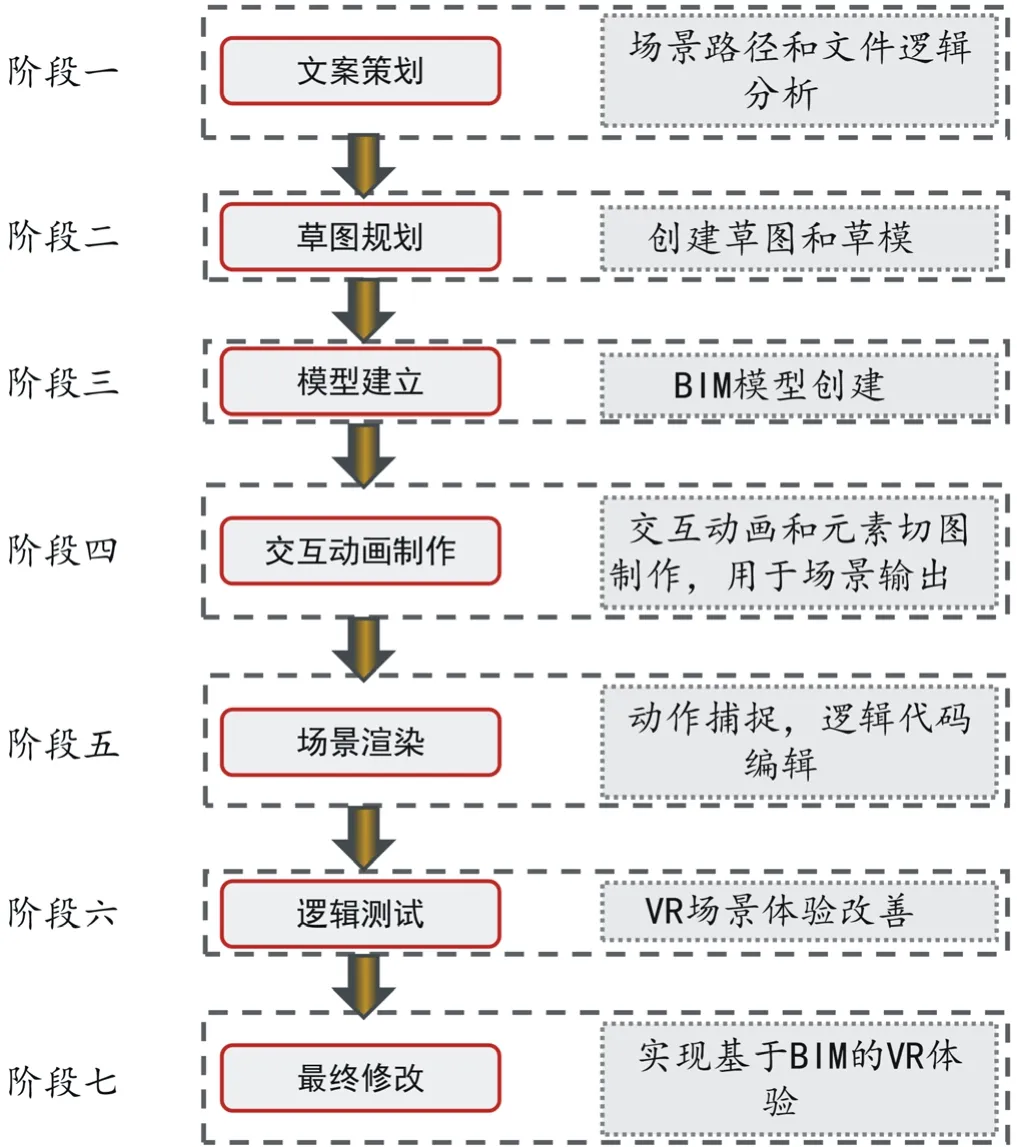

BIM+VR技术的本质是公众在BIM模型中进行虚拟漫游,进而将用户体验与意见反馈给建筑设计师,设计师对其进行筛选考虑后,加入到建筑项目的设计中去,以达到设计师、业主、用户、运维单位之间协同设计的目的。BIM+VR技术的实现是一个从概念设计到模型设计,再到虚拟体验的过程,具体包括文案策划、草图规划、模型建立、交互动画制作、场景渲染、逻辑测试、最终修改等7个步骤(图3)[11]。

3.1 文案策划

完成场景内容、切换路径和文案交互逻辑的思考,对文件进行策划,其所需技能包括想象力、逻辑和文件编辑等。

3.2 草图规划

基于策划文件,进行场景建筑的草图规划,所需技能包括想象力和建模能力。

3.3 模型建立

基于初步规划的示意草图,进行BIM模型的创建,所需技能包括3DMax、Maya和 Cinema4D等。

3.4 交互动画制作

交互动画的完成需要基于3个方面,即创建交互动画、2D输出界面交互动画的PNG序列和2D界面元素的动画切图。其所需技能包括After Effects、AI、PS等。

3.5 场景渲染

为满足基于BIM模型VR技术的发挥,最重要的是进行BIM模型的场景渲染。场景渲染需要完成3个方面内容,即模型渲染、逻辑代码编写(发生在游戏引擎里)和HTC头显体验。摄像机需要通过HTCVive手柄等来捕捉人在场景中的各种动作和位移,然后经过程序员的选择判断后,进行逻辑代码的编写。由于虚拟体验过程中,可以捕捉到人的动作,因此体验过程会更好。其所需技能包括Unity3D、Unreal、语言工具、krpano等。

3.6 逻辑测试

基于上述的虚拟场景,程序设计员进行多次虚拟体验,不断地对渲染场景中的逻辑进行完善。其所需工具为VR头显。

图2 BIM与VR技术结合

图3 基于BIM+VR技术建筑设计方法

3.7 最终修改

基于逻辑测试的基础之上,对模型、场景、环境效果进行修改和改善。

4 BIM+VR技术在i-Yard 2.0项目中的应用

4.1 项目概况

i-Yard 2.0[12、13]是北京交通大学学生团队参加中国国际太阳能竞赛(Solar Decathlon China)时提交的作品,旨在为德州当地居民建造以长期使用为目的的住宅。.该住宅需以太阳能为基础完成能源的自给自足,将可持续发展的概念融入到建筑设计当中,创造出功能完善、绿色宜居的生态建筑。

4.2 设计理念

i-Yard 2.0项目将围绕以下3个方面进行设计。

(1)工业化是要求。由于该项目将是以工业化生产为目的,而工业化以快速搭建和便于推广为要求,因此,采用模块化、预制化的生产方法是该项目的设计基础。

(2)智慧化是亮点。作为绿色宜居的生态化建筑,应该将现代科技融入到该项目的设计中来,让老年群体在充分享受宜人环境的同时,体验到现代科技的魅力与方便。

(3)定制化是核心。设计不应该千篇一律。老年人对不同的建筑设计有不同的感受,因此,应该在充分考虑老年人意见的情况下,对建筑进行精细化设计。

尽管在项目前期进行了较多的调研,但这并不能满足老人们的要求。为了尽可能将老人对住宅的需求融入到项目的设计中去,需要引进BIM+VR技术,即在建筑模型设计过程中,以老年人的视角去体验住宅的设计效果,并将自己的意见与建议反馈给设计师,对之前建筑空间和家具布置进行调整,达到多方协同设计的理念。

4.3 可视化协同设计过程

i-Yard 2.0项目的设计过程包括前期调研、数字建模、可视化交互协同设计和成果表达4个阶段,具体流程示意图如图4所示.。

4.3.1 前期调研

图4 BIM+VR技术在i-Yard 2.0项目中的应用

项目前期进行了丰富的调研活动。由于该项目的目的是为当地居民解决一些切实的农村居住的问题,体验者以德州当地公众为主,因此该过程中对老年人的生活习惯、住房特征、功能需求、风俗民情等因素进行了具体的调研。例如,为了体现当地生活习俗中院落的思想,项目设计中采用在一层的洄游廊道和二层的室外平台中添加丰富的活动空间。

4.3.2 数字建模

该过程需要考虑众多因素。例如,由于该项目为依靠太阳能自给自足的独立住宅,因此场景设置需要考虑经纬度、太阳强度、饱和度、云层密度等与太阳能节能设计的相关因素;建模过程中,需要基于对老年住宅设计理念的理解,来确定建筑的基本功能,并在这基础上进行草图规划及模型创建。

4.3.3 可视化交互协同设计

VR漫游存在于建筑模型建立的各个阶段,设计师、公众通过不同的入口都可以对该模型进行漫游体验。例如,设计师通过鸟瞰的方式对模型进行预览,用以查看建筑设计中存在的专业问题;将模型通过Modelo进行web共享后,老年人可以以自己的视角去体验住宅区的建筑空间,将自己的意见和建议反馈给设计师。通过对收集的意见进行分析,设计师可以对建筑空间和家具的布置做出进一步调整。

4.3.4 成果表达

基于建筑设计结果和虚拟环境渲染结果,可以输出VR视频并实现模型云端虚拟浏览功能。基于建筑模型的不同应用,可以利用VR技术设计出不同的交互场景。例如,为预防施工、运维过程中安全事故的发生,可以结合全身动作捕捉电击等事故灾害,进行安全事故的模拟体验和应急救援,这样便实现了更加真实的对安全事故进行模拟,减少了灾害损失的发生;施工交互场景的渲染可以方便施工人员在对图纸产生疑惑的时刻进行查看和咨询;在建筑设计完成后的出图阶段,也可以通过Mars插件将Sketch up模型导出至Revit进行进一步的检查修改,最后实现二维出图,指导施工。

5 BIM+VR技术存在的问题

BIM+VR技术在进行研究与应用的过程当中,遇到了很多问题,下面将主要从主观和客观两个层面来总结现阶段存在的主要问题。

5.1 主观层面

5.1.1 传统建筑设计的惯性思维难以转变

新设计理念的引入并不能马上改变现行的建筑设计方法,现阶段大多数设计院和工作室仍旧采用传统的建筑设计方法(CAD+模型+效果图)。正如十年前,BIM技术的优点虽然为大多数人所承认,但将其真正的引入到实际的生产项目中来尚需要一定的时间。

5.1.2 对BIM+VR技术理解的偏差

大多数人认为基于BIM模型的VR技术是一种效果图浏览方式,即他们认为VR的最大优点在于建筑模型设计完成后,人们可以通过VR技术来体验该建筑设计的实际效果,而非协同设计理论,因此忽视了对BIM+VR技术的应用。

5.2 客观层面

5.2.1 应用平台不完善

虽然基于BIM模型的VR技术具有很好的市场前景,但就目前而言,尚没有一种软件平台可以完成建模、模拟、体验等诸多功能的协同设计。由于受到应用平台的限制,基于BIM+VR技术的i-Yard 2.0项目主要使用SU、Modelo和Mars软件分别完成建模、模拟和输出功能。平台的不同导致在设计过程中,对模型文件的不断导入和导出。

5.2.2 设计方法和工程实践不完善

对于BIM+VR技术应该基于怎样的平台加,怎么加,加在什么阶段等都没有制定出统一的标准,之前的建筑设计项目中更无实践可以参考,基本上处于探索阶段。在本例中,i-Yard 2.0项目主要通过SU建模,模型通过Modelo软件进行web全模共享,以达到设计师和用户对建筑项目协同设计的目的;模型完成后,在Mars平台上进行进一步的模型体验、修改及碰撞模拟检测,并通过插件将SU模型导出至Revit,进行建筑设计的二维出图。

5.2.3 VR软硬件欠缺且成本较高

在技术研发方面,全球近一半VR公司的发展时间都少于两年。VR技术对于高新技术的需求使得每年都有相当一部分公司倒闭,同时,又有一部分公司进入该领域。由于VR模型渲染基本上都是基于传统的游戏开发引擎(如Unity3D等),所以对于显卡的要求基本是NVIDIA系列;而建筑设计师通常用到的是Adobe系列绘图工具,这需要使用在平面设计方面较好的AMD系列。在VR产品的使用方面,能够承载VR设计的台式机需要满足较高的配置,例如,最低配置为英特尔Corei5-7500处理器、Geforce GTX 1060 6GB显卡、DDR4 2133 16GB内存等。另外,与VR体验相关的设备也需要较高的投入,例如,一套体验感较好的VR头显(如HTC Vive)需要1万多元人民币,这也严重制约着VR技术的普及。

6 总结与展望

由于BIM模型集成了建筑项目的全部信息,因此,可以基于该模型进行施工模拟及模型分析。VR技术可以让参与者在虚拟现实中漫游体验,从人的感受出发,实现实时的人机互动。因此,基于BIM模型的VR技术,是将人的真实感受作为设计的出发点,将协同设计的方式作为整个设计过程的核心,在基于BIM信息模型的基础之上,实现多方在建筑全生命周期中的设计参与,提高设计效率,最大程度地使建筑师的设计意图得以表达。在设计初期,就可以实现设计师与业主、公众的协同交流,将业主、公众纳入到建筑模型的设计过程中来,达到建筑项目的优化设计。

基于BIM模型的VR协同设计较传统的建筑设计方法具有较多的优势,但就目前而言,由于种种问题的存在,制约着BIM+VR技术在建筑领域的发展,致使该技术在建筑领域的研究仅仅停留在建筑设计阶段。随着科技的发展,这种技术在建筑设计领域的应用将会逐步延伸到模型应用阶段、施工阶段、运维阶段和营销阶段等等,未来BIM+VR技术在建筑工程不同阶段的发展应用将朝着以下几个方面发展。

(1)规划与设计阶段:基于BIM模型的VR技术可以让用户身临其境地在建筑中任意漫游,去感受建筑设计过程中的空间结构和属性信息,并及时将建议反馈给工程师,方便设计过程中对模型进一步的修改,提升了BIM设计的灵活性,挖掘出协同设计的思想。

(2)模型应用与功能计算阶段:以碰撞检测为例,BIM模型进行碰撞检测后,通过VR技术,可以在虚拟环境中,身临其境地观察到碰撞结果;设计师、运维人员、施工人员等都可以清楚地观察到问题所在,在这基础之上,可以更好地指导施工。

(3)工程实施阶段:为预防施工过程中事故的发生,可提前进行安全事故的模拟体验和应急救援,以便更加真实的对安全事故进行模拟,减少灾害损失的发生;施工交互场景的渲染也可以方便施工人员在对图纸产生疑惑的时刻进行查看和咨询。特别是针对新兴施工技术的引进,BIM+VR技术对于保证安全性的施工更加重要。

(4)运维阶段:基于BIM数据的VR技术可以让建筑后期的运维管理更加方便。例如,BIM+VR技术可以让运维过程中的消防应急和检修维护直观地表现在虚拟模型中,这对于后期应急工作的顺利开展具有重要的意义。

(5)项目营销阶段:现行住宅销售时样板间需要另外搭建,费财费力,而基于BIM模型的VR技术可以省去样板间搭建的过程。通过肢体移动端和VR头显,客户便可以体验漫游于住宅间的感觉,对住宅的空间设置和材料使用进行评价。

总之,BIM+VR技术如何更好地辅助建筑设计会随着设计方法和设计工具进一步完善而更加完善。