高考成语题备考策略探析

众所周知,至今仍然活跃在我们口头上和笔尖下的成语来源主要有三:神话传说、民间故事和古代诗文。成语的来源决定了其本身就携带了丰富的文化因子,而承载成语意义的外壳---汉字---本来就是文化的一部分;从文白承继的关系来看,不少成语就是文言文的 “活化石”。由于成语特质众多,所以成语题备受命题人青睐,顺理成章地成为高考语文试卷中保留的经典题型,但同时也是部分考生感到比较棘手的难题。学生感到棘手,原因有两个:一是海量的成语难以记牢记准,二是对错误使用的成语惯常设置的误区不太清楚。这样在解题时,思路不清,方向不明,得分之低自在意料之中。

笔者认为在指导学生备考成语辨析题的过程中,可以从以下三个方面入手:研究高考真题,总结考查规律;了解命题动向,梳理设误误区;量化成语记忆,点拨解题方法。现不揣冒昧,将笔者的思考和实践简述如下,希望能助力2019届高三学子提高复习效率。

一、研究高考真题,总结考查规律

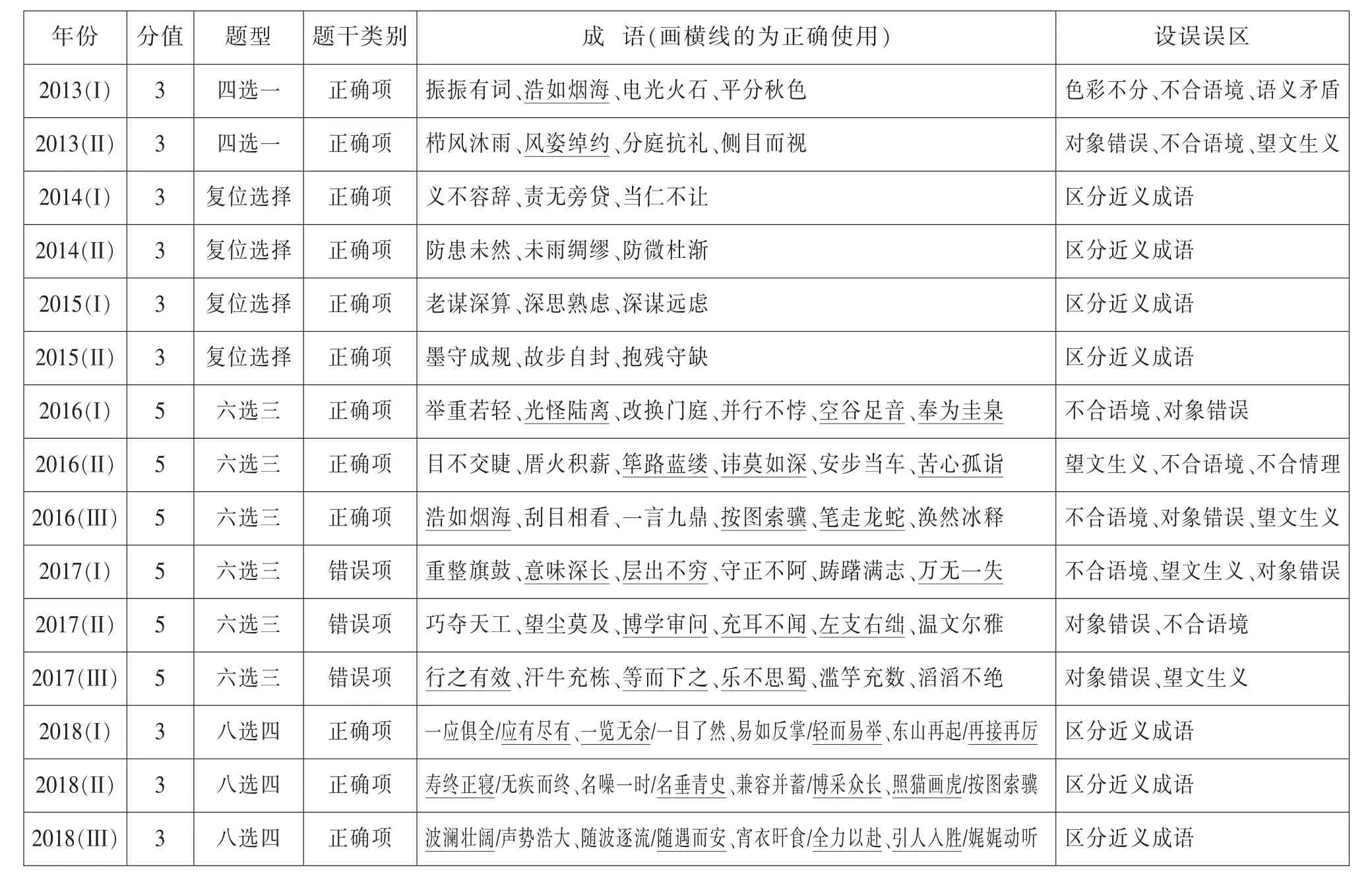

历年的高考真题因其命题的科学性、权威性、规范性和严谨性,往往会成为教师研究和学生练兵的最佳选择。笔者搜集了2013年至2018年共6年全国卷考查的成语,认真研读并将其列表收录如下。

2013——2018年全国卷考查之成语一览表

从表中我们不难发现,近年来成语题的考查总体呈现出这样的趋势:题型均为选择题,分值略有波动,成语数量逐渐增多,答题难度也在递增。之所以出现这样的变化,笔者认为这既与成语本身的特质有关,比如蕴含了丰厚的文化信息,体现了汉语言言简意赅、表意含蓄蕴藉的特点等等;同时也与已经颁布的《普通高中语文课程标准(2017年版)》中提倡的核心素养相契合,尤其与“语言建构与运用”与“文化传承与理解”两大语文学科核心素养关系密切,体现了“语文课程是一门学习祖国语言文字运用的综合性、实践性课程”的特质,强调了知识要“学以致用”的实践性特征。

另外,从上面列举的六年高考真题的80个成语中,我们发现高考所考查的成语往往体现出“三常”的特点---常见、常用和常错,几乎不涉及生僻难懂的成语。笔者认为这一命题思路是对的,因为考试只是手段,不是为难学生,更不是考倒学生;掌握了此类知识的学生能顺利得分,没有掌握的学生不能得分,体现了高考试题较高的区分度。这样的命题思路其实是在提示我们,在备考中不要过分关注生僻的成语,而要将精力放在“三常”成语的辨识和运用上,备考的导向性明确,也减轻了学生的记忆负担。

从高考成语题的设误误区来看,对象错误、望文生义、不合语境和辨析近义成语这四类误区出现的频次较高,感情色彩误用以及语义矛盾等类型也有考查。这就暗示我们在复习中不仅要重点关注高频出现的误区类型,而且对可能出现的错误类别也要做到心中有数,如此才不会在辨识正误时乱了阵脚。

二、了解命题动向,梳理设误误区

成语辨析题从本质上说,其实就是判断一个成语的比喻义(或形容义)与语境义(说话人使用该成语在具体语句中所要表达的意思)是否匹配的问题。如果两者匹配,成语使用就正确;不能匹配,成语使用就错误,但是错误使用的原因又是多方面的。因为我们不能具体明确地从正面解说如何使用成语是正确的,所以我们往往采取迂回的策略,从反面入手了解成语误用的类型并尽量规避误区,这有助于我们正确规范地使用成语。

鉴于此,笔者认为可以指导学生从近些年高考真题入手,梳理归纳成语常见的误用类型,要求学生熟练掌握,并尝试在解题时灵活运用。

1.分清使用对象,切忌张冠李戴

来源于神话传说、寓言故事和古代诗文中的某些成语往往有其特定的使用对象,在语言的发展过程中,这一特征非但没有消失,反而被延续下来。如果不了解这些成语使用对象具有特定性的特点,就可能泛化、扩大其使用对象,从而导致张冠李戴的错误。

[例1](2017年全国卷 I)国家“一带一路”战略的实施,给古丝绸之路的沿线城市带来了活力,很多城市对未来踌躇满志,跃跃欲试。

[例2](2017年全国卷II)这是一条经典的旅游路线,既能让你饱览大自然巧夺天工般的美景,又能让你领略多姿多彩的异国风情。

[解析]例1中的“踌躇满志”形容“对自己的现状或取得的成就非常满意”,其使用对象为“人”,不可泛化为“城市”。例2中的“巧夺天工”意为“精巧的人工胜过天然,形容技艺极其精巧”,其使用对象为“人工、人的技艺”,所以不可以用“巧夺天工”来修饰“大自然”。

[同类例举]常见的因对象不分而张冠李戴使用的成语有:草长莺飞、楚楚动人、豆蔻年华、东山再起、风姿绰约、汗牛充栋、浩如烟海、举案齐眉、济济一堂、美轮美奂、如坐春风、洗心革面、信笔涂鸦、相敬如宾、倚马可待、炙手可热、芝兰玉树……

2.牢记关键词义,不可望文生义

一般而言,成语的结构具有稳定性,语义具有整体性和具象性的特点,有着丰富的人文内涵。这就意味着,我们理解成语时要牢记关键词的词义,不可想当然地 “以今律古”---用现在的常见常用义去解释。如果从字面去主观臆断、望文生义地解释,得到的释义不仅与本义相去甚远,甚至让人一头雾水。

[例3](2016年全国卷II)舞台上的灯光时明时暗,快速变幻的布景令人目不交睫,随着歌手的狂歌劲舞,观众席上也一片沸腾。

[例4](2016年全国卷III)天寒地冻、滴水成冰的季节终于过去,春天在大家的盼望中姗姗而来,到处都涣然冰释,生机勃勃。

[解析]例3致误的原因是将“交睫”望文生义地理解为“眼睛不眨一下”,从而将“目不交睫”理解为“东西太多,眼睛看不过来(目不暇接)”,其实“目不交睫”是形容“夜间不睡觉或睡不着觉”。例4因为只抓住了 “冰释”并将其望文生义地理解为 “冰融化了”,从而导致用法错误。“涣然冰释”形容“嫌隙、疑虑和误会等完全消除”,与语境义大相径庭。

[同类例举]常见的因望文生义而用错的成语有:安土重迁、别无长物、不足为训、不刊之论、不忍卒读、惨淡经营、侧目而视、差强人意、春意阑珊、登堂入室、登高自卑、大方之家、瓜田李下、江河日下、久假不归、目无全牛、三人成虎、首当其冲、万人空巷、文不加点、危言危行、下里巴人、细大不捐、罪不容诛……

3.读准句子语义,避免不合语境

辨析成语使用正误的前提是要审读语句,先要读懂说话人想要用该成语表达的语境义,然后再将成语义与语境义比对,最后作出判断。

[例5](2018年全国卷I)600年前,伟大的航海家郑和七下西洋,在世界航海史上留下光辉的一页。600年后,“大洋一号”不断进步,-----。(东山再起/再接再厉)

[例6](2017年全国卷I)比赛过后,教练希望大家重整旗鼓,继续以高昂的士气、振奋的精神、最佳的竞技状态,在下一届赛事中再创佳绩。

[解析]例5中的“东山再起”指“失势之后重新恢复地位”,很显然不符合句子语境。而“再接再厉”意为“一次又一次地继续努力”,能契合语境,是正确的选项。例6中的“重整旗鼓”指“失败之后,重新集合力量再干”。本句语境是教练鼓励大家“继续以高昂的士气、振奋的精神、最佳的竞技状态”,争取在“下一届赛事中再创佳绩”,这里不存在“失败”之说,可改为“再接再厉”。

[同类例举]此类型误区因为要结合具体语境才能辨别所使用成语的正误,我们不方便例举同类成语,故此处从略。

4.辨清近义成语,当心混同误用

成语中有不少近义成语,它们在语义上是大同小异,如果在使用中仅仅着眼于“大同”之处,不能聚焦“小异”之处,不能仔细辨识其细微之别,往往也会用错成语。

[例7](2018年全国卷I)比如,深海可视采样系统可以将海底微地形地貌图像传到科学考察船上,犹如有了千里眼,海底世界可以(一览无余/一目了然)。

[例8](2015年全国卷I)依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是( )

①这正是经验丰富的主教练在战术安排上的----之处:下半场比赛中想方设法消耗对方主力队员的体力,终于扭转劣势,赢得比赛。

②经过几天的----,又和病人家属作了充分沟通,吴医生最终否定了治疗小组提出的保守治疗方案,决定尽快为病人进行肺部手术。

③早在上个世纪末,当地决策者就----,提出了从单一的小农业向大农业转移的战略措施,于是一个个生态经济园区应运而生。

A.老谋深算 深谋远虑 深思熟虑

B.深思熟虑 老谋深算 深谋远虑

C.老谋深算 深思熟虑 深谋远虑

D.深谋远虑 深思熟虑 老谋深算

[解析]例7中“一览无余”指“一眼看过去,所有事物都能看得清楚”,形容视野开阔,没有任何阻碍;“一目了然”意为“一眼就能看清楚”,形容事物、事情原委很清晰,一看就知道是怎么回事。所以应该选“一览无余”。例8中“老谋深算”意为“周密地筹划、深远地打算”,侧重强调人办事精明老练,吻合①句中的“经验丰富、想方设法消耗”等字眼;“深思熟虑”指“深入细致地考虑”,强调思考的深入反复,与②“吴医生最终做出决定”相呼应;“深谋远虑”指“周密地计划,往长远里考虑”,偏指计划的周密和长远,与③句中“早在上个世纪末”照应。

[同类例举]常见的因义近形近而误用的成语有:安之若素/随遇而安、不以为然/不以为意、不胫而走/不翼而飞、耳濡目染/潜移默化、骇人听闻/耸人听闻、另眼相看/刮目相看、见危授命/见危受命、无微不至/无所不至、鱼龙混杂/鱼目混珠、义不容辞/责无旁贷、一言九鼎/一诺千金、凤毛麟角/百里挑一……

5.弄清感情色彩,防止褒贬不分

不少成语有着鲜明的感情色彩,饱含着使用者特定的感情倾向。在使用时尤其要留心这一点,切不可将褒义成语贬用,或贬义成语褒用。

[例9](2013年全国卷I)他性格比较内向,平时沉默寡言,但是一到课堂上就变得振振有词,滔滔不绝,所以他的课程很受学生欢迎。

[例10](2011年全国卷I)这是一家国家级出版社,近几年来,出版了很多深受读者尤其是在校大学生喜爱的精品图书,不少作家都对它趋之若鹜。

[解析]例9中的“振振有词”是贬义词,形容“理由似乎很充分,说个不休”。例10中的“趋之若鹜”是个贬义成语,形容“许多人争着去追逐某种事物”。这两个成语都是贬义词褒用了。

[同类例举]常见的容易褒义贬用成语有:重整旗鼓、狐死首丘、侃侃而谈、龙飞凤舞、胸无城府等等;常见的容易贬义褒用成语有:半斤八两、不稂不莠、充耳不闻、处心积虑、翻云覆雨、附庸风雅、改头换面、连篇累牍、满城风雨、倾巢而出、求田问舍、无所不为、无所不至、上下其手、师心自用、拾人牙慧、始作俑者、弹冠相庆、推波助澜、溢美之词、擢发难数……

6.理清句子内容,警惕重复矛盾

有些句子中使用的成语吻合语境,但是与句子其他内容或在语义上有叠加重复,或在事理逻辑上前后矛盾,这就要求我们要仔细审读语句弄清语意,尽量避免此类误用现象的发生。

[例 11](2018届安徽省“皖南八校”第一次联考)真实是新闻的生命力所在,新闻媒体在新闻报道中引导舆论的正确走向,传播社会正能量,当是责无旁贷的责任。

[例12](2013年全国卷I)迅速崛起的快递行业,经过几年的激烈竞争,大部分企业已经转行或倒闭了,市场上只剩他们几家平分秋色。

[解析]例11中的“责无旁贷”中的“责”与其后的“责任”语义重复。例12中“平分秋色”指“双方各占一半”,而句中是“几家”,这与“双方”的两家语义矛盾。

[同类例举]常见的语义重复或矛盾使用的成语有:(一起)并驾齐驱、(没有想到的)不虞之誉、沧海桑田(的巨变)、(目前的)当务之急、(正)方兴未艾、(从根本上)釜底抽薪、(还)记忆犹新、津津乐道(地说)、难言之隐(的苦衷)、(令人)利令智昏、(好像)如数家珍、忍俊不禁(地笑起来)、(许多)莘莘学子、(百姓)生灵涂炭、(显得)相形见绌、(过分的)溢美之词、(让人)贻笑大方、(感到)自惭形秽……

7.掌握多义成语,绕开思维定式

在不少学生的思维里有这样一个概念,成语往往只有一个义项;其实不然,不少成语是多义成语。这就要求我们在备考中,对成语的多个义项记忆不仅要记得清记得牢,而且要变通地辨识和运用,切不可被定式思维束缚。

[例13](2007年安徽卷)为纪念中国话剧百年诞辰,话剧界一些前辈粉墨登场,重新排演了《雷雨》等经典剧目。

[例14]走在安徽省铜陵市最繁华的长江路上,时间正是夏日晚上七点。放眼望去,华灯初上,流光溢彩;车水马龙,行人如织:真是一片灯红酒绿的热闹景象。

[解析]例13中的“粉墨登场”今多指“登上政治舞台(含讥讽意)”,这是该成语的引申义;但其本义指“演员化妆上台演戏”,是中性词。本句就使用了其本义,但不少学生被定式思维束缚,仅仅知其引申义而不知本义,从而得出错误的判断。例14中的“灯红酒绿”既可以形容寻欢作乐的腐化生活,也形容都市或娱乐场所夜晚的繁华景象(中性词)。本句中使用的就是其中性词的义项,所以是正确用法。

[同类例举]常见的多义成语有:按图索骥、不绝如缕、不赞一词、呼之欲出、美轮美奂、七月流火、守株待兔……

8.区分使用角度,不能谦敬错位

有些成语在使用中不仅专属于特定的对象,而且还有特定的使用角度:有用于自己身上表示谦虚的谦称成语,还有用于对方身上表示尊重尊敬的敬称成语。如果不能正确区分谦辞和敬辞,不能让谦称和敬称成语各司其职,往往会闹出笑话。

[例15](2010年全国卷II)在座的各位都是本领域的顶尖专家,我们请大家来,就是想听听各位的高见,大家不必客气,就姑妄言之吧。

[例16](2007年江苏卷)在签名售书活动开始前,作者诚恳地说,书中不少看法都是一孔之见,欢迎大家批评指正。

[解析]例15中的“姑妄言之”意为“姑且说说(对于自己不能深信不疑的事情,说给别人听时常用此语以示保留)”,是个谦辞,而例句语境是要用敬辞的。例16中的“一孔之见”比喻“狭隘片面的见解”,多用作谦辞,作者用来说自己的“书中不少看法”,是正确用法。

[同类例举]常用的谦辞成语有:班门弄斧、敝帚自珍、不耻下问、不情之请、不足挂齿、刍荛之见、管窥蠡测、绠短汲深、挂一漏万、狗尾续貂、敬谢不敏、绵薄之力、抛砖引玉、蓬荜生辉、忝列门墙、洗耳恭听、贻笑大方等等;常用的敬辞成语有:不吝赐教、鼎力相助、率先垂范、虚怀若谷、虚左以待……

三、量化成语记忆,点拨解题方法

在高考《考试说明》中,辨析成语使用正误属于“正确使用词语(包括熟语)”的范畴,考查能力层级为E---表达应用,能力要求较高,这就要求我们在备考中以积极的态度和行之有效的方法去应对。

不可否认的是,就正确使用成语而言,对成语含义、适用对象等的准确记忆还是最基本的,学生脑海中没有积累一定量的成语,要做好成语题是无法想象的。所以在指导学生了解和熟悉高考成语题常见的误区后,我们要求学生在复习中以最适合自己记忆的方式记诵一定量的成语,以备考试之需。记忆的路径一般是分类集中记忆,比如将容易望文生义理解、容易弄错对象和感情色彩错位等成语搜集在一起集中记忆,要求每个学生能准确地说出其含义,并能造出一个使用正确的句子。这样的工作放在高三复习伊始,每天要求学生记忆五个成语,这样经过九个月的积累,学生就存储了数量可观的成语,在具体的解题中是能够做到得心应手的。

另外,对一些不是常见的成语,我们也适当地补充一点让学生记忆,以备不时之需。虽然我们要应对高考,但高考不是学生的唯一;我们更希望学生能从成语中汲取中国传统文化的精髓,拓展文化视野、增强文化自觉、养成文化自信,从而使自己成为精神健全、心灵丰盈的自信自强的现代合格公民。这样的成语有:白头如新、春蚓秋蛇、过江之鲫、好暇以整、及锋而试、米珠薪桂、皮里阳秋、探骊得珠、宵衣旰食、筑室道谋……

我们虽然反对理解成语时望文生义,但事实上面对个别“冷”成语时,我们不得不“望文生义”---由字面的意思去揣摩它的比喻义或形容义。比如2018年安徽省“江南十校”综合素质检测第17题A项:“我们走过了独立自主、艰苦创业的时代,走过了改革开放、快速发展的时代,今天我们正置身于春秋鼎盛的伟大时代,更需要先进文化的滋养和支撑,不忘初心,踏实前行。”本句中“春秋鼎盛”是一个较冷僻的成语,如果学生只抓住“鼎盛”,就有可能判断该成语使用正确。我们建议学生来“望文生义”。首先看“春秋”,一般情况下它有两个常见义项:一指历史上的春秋时代,二指代年(年龄)。但据历史常识,春秋是一个礼崩乐坏、社会剧变的时代,不可能出现“鼎盛”的迹象。那么“春秋”在此成语中就可能指向了“年(年龄)”,于是对象指向了人,该成语可能指“人正当壮年,精力充沛”,从而最终判断“春秋鼎盛”使用错误。

另外,全国卷成语题一直都是作为客观选择题考查,要求学生辨析选择正误,这不排除有学生蒙猜而选对答案的可能。笔者认为2016年北京卷成语题的考查方式,刷新了我们的视线,给我们提供了一个成语题考查的新样式,值得借鉴。北京卷第13题要求考生在三个人物“桓公、管子和衡山之君”后,分别用一个恰当的熟语或成语来评价他们在文中的表现。这样的考查方式就真正地将表达应用的能力落到了实处,学生先要读懂文章,然后择取一个能概括他们在文中表现的成语或熟语来形成答案。学生读不懂,自然写不出;学生读懂了,还存在一个选得恰当不恰当的问题,能力要求明显比一般地辨析成语使用正误要高得多。笔者认为,随着新课改的推进和高考命题的进一步深化,这种考查方式很可能成为今后成语命题的新常态。

综上所述,在备考成语题的过程中,我们只有了解了命题人的命题思路、理清了命题规律,指导学生按照常见设误误区有计划地有步骤地记诵一定量的成语,同时点拨一些答题技巧,如此才能使我们的备考指导有实效,也让学生收获一份从容和自信。