内镜下经鼻泪前隐窝入路切除上颌窦及翼腭窝肿瘤

杨春伟 王林 刘吉祥 杨相立

随着鼻内镜下鼻窦外科技术的不断成熟及设备器械的改良升级,大多数的上颌窦病变通过中下鼻道开窗,应用不同角度的鼻内镜均能良好显露病变并彻底清除病灶。但是由于上颌窦自身解剖的特点和病变的性质,即使应用多角度的鼻内镜和多角度的弯曲器械,上颌窦内仍有不能观察和处理的死角。发生或累及翼腭窝和颞下窝的肿瘤占头颈肿瘤的0.5%[1]。切除翼腭窝肿瘤的手术入路分为鼻外鼻内两类。在鼻内镜手术普及应用之前,鼻侧切开术、面中掀翻术、柯一陆手术及颈侧入路,甚至上颌骨掀翻入路,都曾用于翼腭窝肿瘤切除,上述手术方式创伤大,多遗留面部瘢痕影响面容。鼻内镜手术普及应用之后,内镜下经鼻进入翼腭窝的应用解剖研究和临床实践多见于文献报道[2-13]。内镜下经鼻进入蝶窦外侧隐窝、翼腭窝或颞下窝多采用翼突入路,但该入路多需要凝固蝶腭动脉并切断翼管神经和动脉,对占据翼腭窝和颞下窝或达硬腭水平的较大肿瘤,则需要牺牲包括筛窦、下鼻甲在内的鼻腔外侧壁结构。本研究采用泪前隐窝入路[5],即解剖鼻泪管后,将鼻腔外侧壁内移,能够充分暴露上颌窦腔,并获得经上颌窦后外侧壁进入翼腭窝和颞下窝的宽大直视观察和操作空间。

资料与方法

1 一般资料

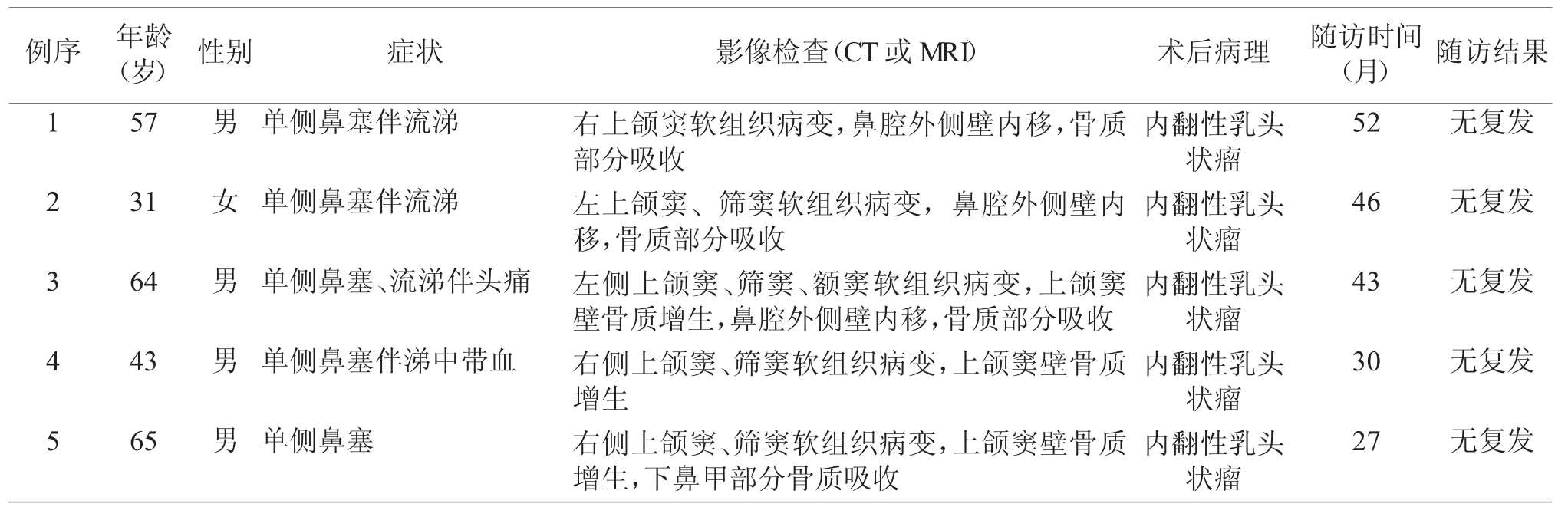

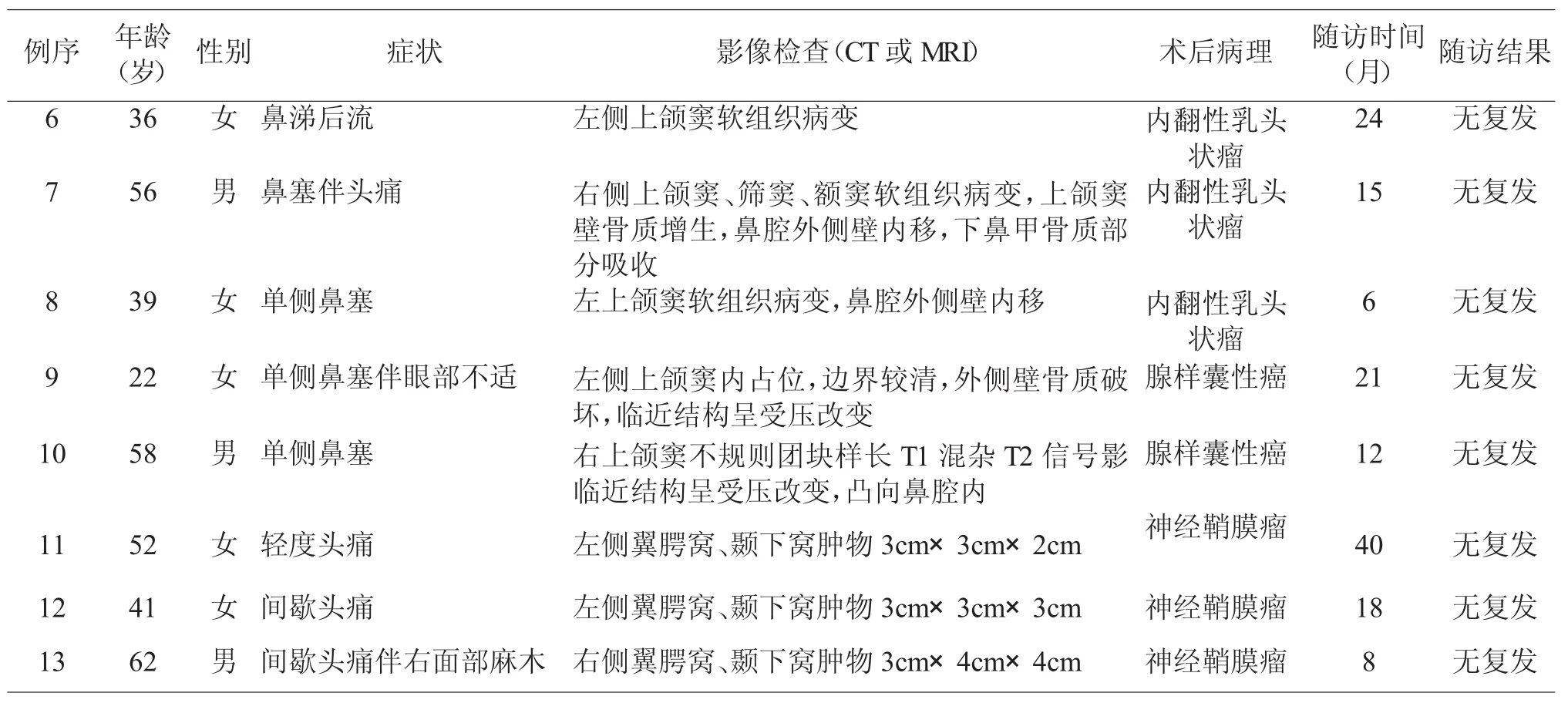

病例资料来自2013年6月~2016年9月住院接受鼻内镜下泪前隐窝入路上颌窦、翼腭窝和颞下窝神经鞘瘤切除手术的患者,共13例,其中男性7例,女性6例,年龄31~65岁。手术前主要接受鼻窦CT扫描和MRI检查,以及与手术相关实验室检查,其中10例鼻腔上颌窦肿瘤患者术前鼻内镜下咬检,病理以明确诊断。所有患者在全身麻醉并控制性动脉降压下手术,术式采用经鼻内镜下泪前隐窝入路进入上颌窦、翼腭窝和颞下窝。手术后组织病理学确认鼻腔上颌窦内翻性乳头状瘤8例,腺样囊性癌2例,翼腭窝和颞下窝神经鞘膜瘤3例。病例资料见表1。

2 手术方法

记录观察装置为美国Stryker 108HD三晶片摄像系统、X7000氙灯光源及其鼻内镜。手术器械为Storz公司生产的系统内镜。术中以0°镜为主,交替使用7O°镜观察处理上颌窦前壁或齿槽隐窝等区域。动力系统使用Medtronic公司XPS300。

对于鼻腔及上颌窦肿瘤患者,首先切除鼻腔肿物,开放受累其他鼻窦。经鼻于下鼻甲头端切开,解剖出鼻泪管后,开放泪前隐窝,将鼻泪管.下鼻甲瓣推至鼻中隔侧,部分切除上颌窦内壁,形成进入上颌窦入路,如上颌窦腔的前内、前下及前外仍有手术受限区域,可向外侧咬除部分梨状孔,以获取满意操作空间。进入上颌窦后,直视下将上颌窦腔内肿物切除,扩大开放上颌窦自然口,肿瘤切除后可见肿瘤生发处滋养血管出血,电凝烧灼肿瘤生发处黏膜,部分肿瘤生发处上颌骨壁骨质增生,以金刚石钻磨除。自制水囊压迫窦腔。缝合切口扩大上颌窦自然口引出水囊导管。鼻腔用膨胀海绵填塞固定鼻腔侧壁。腺样囊性癌患者术后3~4周予同步放化疗,放疗剂量70Gy,同步化疗采用顺铂+5-氟尿嘧啶方案,放疗第1~3天及29~31天给药。

对于翼腭窝和颞下窝肿瘤,首先经鼻于下鼻甲头端切开,解剖出鼻泪管后,开放泪前隐窝,将鼻泪管、下鼻甲瓣推至鼻中隔侧,部分切除上颌窦内壁,完整保留上颌窦自然口周围黏膜,形成进入上颌窦入路。进入上颌窦后直视下将上颌窦后外侧壁黏膜剥离推至前下留存,去除骨性上颌窦后外侧壁,必要时咬除部分翼外板,暴露翼腭窝和颞下窝软组织,依照血管神经走行,双极电凝配合,首先解剖并显露上颌窦动脉,如果血管遮挡肿瘤,则电凝之或银夹夹闭;若血管仅在瘤体一侧且未遮挡瘤体,可将血管松解推至上方或下方。解剖过程中,翼腭窝上方注意保护上颌神经及其终末分支眶下神经。钝性剥离子剥离瘤体表面多层纤维结缔组织包膜至瘤体表面后,在瘤体包膜外剥离。此时可以切除瘤体中央部分减容,再沿瘤体包膜外剥离并经泪前隐窝入口去除肿瘤。复位上颌窦黏膜,自制水囊压迫。缝合切口并做下鼻道开窗,经开窗口引出水囊导管。鼻腔用膨胀海绵填塞固定鼻腔侧壁。

3 术后处理及随访

术后2d取出鼻腔填塞物,并同时取出填塞之水囊。手术后随访包括鼻内镜检查及术后6、12个月的定期鼻窦CT扫描和MRI检查。

表113例患者的病例资料

例序 年龄(岁) 性别 症状 影像检查(CT或MRI) 术后病理 随访时间(月) 随访结果636 女 鼻涕后流 左侧上颌窦软组织病变 内翻性乳头状瘤24 无复发756 男 鼻塞伴头痛 右侧上颌窦、筛窦、额窦软组织病变,上颌窦壁骨质增生,鼻腔外侧壁内移,下鼻甲骨质部分吸收内翻性乳头状瘤15 无复发839 女 单侧鼻塞 左上颌窦软组织病变,鼻腔外侧壁内移 内翻性乳头状瘤腺样囊性癌 21 无复发1058 男 单侧鼻塞 右上颌窦不规则团块样长T1混杂T2信号影临近结构呈受压改变,凸向鼻腔内6 无复发922 女 单侧鼻塞伴眼部不适 左侧上颌窦内占位,边界较清,外侧壁骨质破坏,临近结构呈受压改变腺样囊性癌 12 无复发1152 女 轻度头痛 左侧翼腭窝、颞下窝肿物3cm×3cm×2cm 神经鞘膜瘤 40 无复发1241 女 间歇头痛 左侧翼腭窝、颞下窝肿物3cm×3cm×3cm 神经鞘膜瘤 18 无复发1362 男 间歇头痛伴右面部麻木 右侧翼腭窝、颞下窝肿物3cm×4cm×4cm 神经鞘膜瘤 8 无复发

结果

8 例内翻性乳头状瘤及2例腺样囊性癌均起源于上颌窦,各壁及筛窦均受累,内翻性乳头状瘤组织病理学检查未见恶变。术后随访6~52个月,平均27.6个月,无复发。鼻内镜检查术腔上皮化,下鼻甲形态良好,上颌窦腔稍狭小,黏膜瘢痕化。无手术并发症。

3 例翼腭窝和颞下窝神经鞘膜瘤手术在全麻内镜下完成,无手术并发症。出血量少。术中所见肿瘤边界清晰,瘤体较软,上颌动脉或其分支推移后完成操作。切除瘤体后探查,所有病例上颌神经保护完整。采用水囊填塞上颌窦,缝合鼻腔外侧壁切开口,行下鼻道开窗,引出水囊导管或纱条,便于术后取出。术后随访8~27个月,平均17个月。有1例在术后第1~2周出现面部上颌神经分布区域的较明显麻木感,随后逐渐减轻,其余2例术后无明显症状。无明显眼干症状。术后鼻腔内镜检查,切口顺利愈合,鼻腔黏膜光滑,无结痂;下鼻道上颌窦开窗口通常在术后1.5个月上皮化,无开窗口闭锁。上颌窦黏膜水肿3~6个月逐渐消退,无需处理。术后影像检查:上颌窦形态基本正常,伴上颌窦后外侧壁软组织影。至随访终期未见肿瘤复发。

讨论

复杂上颌窦内翻性乳头状瘤手术后复发率高的主要原因是肿瘤切除不彻底,尤其是前壁、前内下壁的肿瘤组织由于术野暴露不理想而导致更容易复发[8]。泪前隐窝入路联合中鼻道入路上颌窦手术,借助不同角度鼻内镜基本做到了上颌窦腔内无“盲区”,尤其对源于上颌窦前内壁及泪前隐窝顶部的病变,术野暴露充分。能较彻底地切除上颌窦腔内病变组织,减少复发,术中出血少,同时保留了膜性鼻泪管下端及下鼻甲,并尽可能地保护鼻腔、鼻窦的正常结构及生理功能,且不遗留瘢痕,对患者容貌无影响。对于上颌窦腔气化发育良好或因肿瘤生长压迫致窦腔扩大,肿瘤累及到前壁、前内下壁及前外侧壁,导致手术操作仍有受限区域时,可用咬骨钳向外侧咬除部分梨状孔,可获取满意操作空间,以彻底切除肿瘤。术中尽可能保留窦腔的正常黏膜和结构,促进上颌窦术腔恢复和正常功能的保留。同时扩大上颌窦中鼻道开口,以保持术腔充分引流,也便于术后鼻内镜下复查随访。泪前隐窝上颌窦入路有以下优点:①视野宽,充分显露整个上颌窦腔,包括泪前隐窝和齿槽隐窝,便于窦内病灶的观察和处理,无死角;②保留下鼻甲和鼻泪管,维护鼻腔和泪道的形态结构与功能;③提供进入翼腭窝、颞下窝和眶底壁的手术径路。

解剖上,翼腭窝和颞下窝的前壁由腭骨垂直板和上颌窦后外侧壁构成,若实现经鼻进入翼腭窝及颞下窝,需要切除翼腭窝和颞下窝的前壁,即部分腭骨垂直板和上颌窦后外侧壁。在如何充分暴露上颌窦后外侧壁的目标引导下,形成许多经上颌窦进入翼腭窝和颞下窝的手术方法[14,15]。Alfieri等[16]对翼腭窝的鼻内镜下解剖研究后提出3种不同的经鼻内镜进入翼腭窝的入路及镜下可以观察的视野范围:①经中鼻道-腭-翼腭窝入路,易显露翼腭窝内侧结构;②经中鼻道-上颌窦-翼腭窝入路,可显示翼腭窝整体;③经下鼻甲-上颌窦-翼腭窝入路,观察视野宽大,便于手术操作,易于进入颞下窝。该手术在内镜下直视完成,需要切除下鼻甲和腭骨垂直板,常常同时需要切除或牺牲蝶腭神经节,损伤较大。经泪前隐窝入路,能够非常好地观察上颌窦后外侧壁,客观上提供了一个进入翼腭窝和颞下窝的理想入路。解剖上,该入路不需开放筛窦和蝶窦及切除腭骨垂直板,或仅仅需要部分切除,保留和保护了蝶腭神经节及翼管神经。经下鼻甲头端的鼻腔外侧壁切开,解剖出鼻泪管后,打开泪前隐窝,实现眶底壁水平以下主要包括鼻泪管和下鼻甲的鼻腔外侧壁完整内移,得到进入上颌窦较为宽大的空间。同样也要求不切除前壁,以减少齿槽神经的损伤引发的面部麻木。所有操作通常在0°内镜下完成,助手也易于配合。手术结束后则复位鼻腔外侧壁,因此,不需要牺牲筛窦和蝶窦,保持鼻腔外侧壁的完整是设计该入路的主要目的和重要特征之一。

本组8例上颌窦内翻性乳头状瘤、2例上颌窦腺样囊性癌及3例翼腭窝、颞下窝神经鞘膜瘤经泪前隐窝入路手术后无l例复发。表明该入路适用于切除复杂上颌窦病变及翼腭窝和颞下窝的良性肿瘤,最大限度保护了鼻腔结构及生理功能。