举鼎绝膑 林林满室

达微佳 故宫博物院器物部副研究馆员,主要从事佛教考古研究

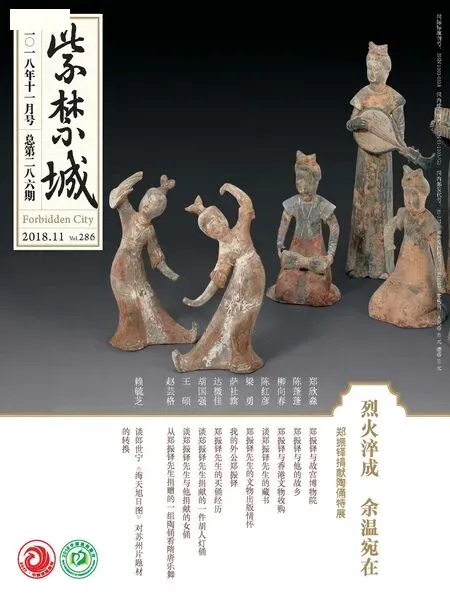

贰余温·陶俑情

古籍收藏、书画收购、文物出版……郑振铎先生对我国文博事业的贡献是多方面的。但在这其中,郑振铎先生对于古代陶俑的收集、保护与研究似乎倾注了更多的心血与感情:以致在购买高价陶俑之后产生「幻灭之悲哀」;以致因家中陶俑太多,一进门便有「如入墟墓」之感;以致用温柔体贴的语言、情感来形容他们、研究他们,并赋予他们生命的意义。如今这些饱含温情的陶俑被故宫博物院收藏,老、中、青三代故宫人秉承着郑振铎先生的精神,这份温情依然在继续。

郑振铎先生的买俑经历「一九四八年一月三日,夜,有梦,仿佛在楼下,见诸俑皆活动起来,急逃上楼,大叫宝宝(女儿小箴的乳名),而足软艰于举步,扑于梯上而醒。」

这是郑振铎先生日记中的一段话,彼时郑振铎先生家的书房里已经堆满了陶俑,大大小小、林林总总,总计好几百件。

虽然搜集陶俑常使郑先生有举鼎绝膑之感,但为了民族文化不流落异邦,拼尽全力,他也要继续搜集下去。

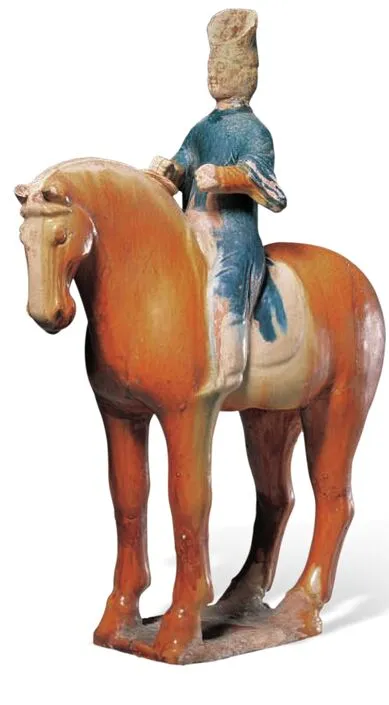

唐 三彩骑马男俑高三六厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

郑振铎先生购买陶俑,主要在一九四七年和一九四八年这两年。据郑先生哲嗣尔康先生回忆,早在一九二三年郑先生刚到商务印书馆当编辑的时候,偶然在古董肆里见到了几件陶俑,十分喜爱就将之买下,其中有一匹三彩大马,见者无不欣羡。可惜抗战爆发,叠经丧乱,陶俑全都失散,大马亦堕地成为碎片,甚为可惜。一九四七年,郑先生编印《域外所藏中国古画集》一书时,深切感受到祖国古画流落国外者日多,涓涓不息,将成江河。因此,他发奋编成二十四辑《域外所藏中国古画集》,以提高国人的警惕心。同时,他又觉得雕塑艺术的重要性不下于绘画,而汉唐的石雕和陶俑,流出国外者尤其多,特别是云冈、龙门、天龙山等石窟的雕刻,其佳作已尽在各国博物馆和私人的手中。国内汉、魏、六朝、隋、唐各代古墓所出的陶俑,亦是国外公私收藏家收购的目标,而国内收藏者视俑为不祥之物,着意收购者极少,听任流散。所以,郑先生认为「汉唐古画,今已绝不可得,而与古画有同等重要性的雕塑,则尚不难得到,且为值亦尚低廉。因发愿搜罗陶俑,阻止其外流」。(一九五二年六月十六日郑振铎先生致周恩来总理信)

郑振铎先生在上海购买陶俑主要从郭懋仁、郭墨林父子处。郭懋仁(一八七五年~一九六三年),别名寿臣,回族,浙江嘉兴人,其祖父郭承勋、父郭小庭均为沪上书画篆刻家。清末举家移民上海松江县,一九二八年迁居市区明德里。郭懋仁与其兄郭书臣合资在沪开办听涛山房古玩店,抗战后听涛山房关闭,一九五六年被聘为上海文史馆馆员。郭懋仁生二子二女,长子墨林,次子锡麟。郭墨林(一九〇六年~一九八六年),抗战前随父经营听涛山房古玩店,喜诗善画,擅墨竹,尤精文物鉴赏。建国初,郭墨林被聘为上海市文物管理委员会顾问,一九五三年在上海大公医院山东枣庄医院工作,一九七二年退休返沪,晚年以写诗作画为乐,一九八六年被聘为上海市文史馆馆员。

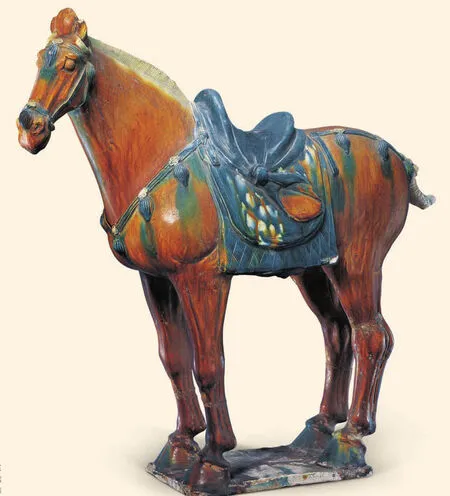

《郭墨林自传》里说郑先生「见到称心如意的古玩,记上帐,拿了就走,很少当场付钱,以后有了钱,就还上,从不赖账。双方煞是信任」。一九四七年三月四日,郭墨林的名字首次出现在郑振铎先生的日记中:「四时许,至郭墨林处看俑,价竟大昂,甚怪!」可见虽然是第一次出现,但应该并不是郑先生第一次去郭墨林宅,只因原本价廉的陶俑「价竟大昂」,所以才将此「怪」事记入日记。之后,在郑先生的日记中,与郭家父子的往来记录就甚多了。在公布的郑振铎一九四七年全年与一九四八年上半年的日记里还记录了另一种买俑的方式,那就是由郭墨林或其弟主动送俑到郑先生家,喜欢的就留下,改日再来取钱,不喜欢的也可改日再来取回。郭墨林处的陶俑种类颇全,汉魏至唐各类俑皆有,材质涵盖泥胎彩绘、陶、三彩等,种类除了常见的女俑、马、骆驼外,还有侏儒、魌头(面具)、牛车等不常见者,更有汉陶井栏、银釉陶瓶、画花陶碗等器物。不仅自家卖俑,郭墨林同时也为别的卖家穿针引线。一九四七年十一月二十日,郭墨林带郑振铎先生去叶溯仲的禹贡古玩店处看蓝彩马等。叶溯仲即叶叔重,他是经营出口中国古代艺术品最大的私人公司— 卢吴公司的合伙人之一吴启周的外甥(卢吴公司另一个合伙人就是大名鼎鼎的卢芹斋)。叶叔重曾长期驻扎北平为卢吴公司进货。一九四二年,叶叔重回到上海,以五百万法币资本独资开设禹贡古玩号,以经营商周秦汉青铜器、古代造像和宋元名窑瓷为主,也是卢吴公司在沪出口文物的主要代理商之一。郑振铎先生去看了禹贡古玩店的陶俑,认为是非常好的,就是价格太高了,看中了的那些如果全部要买,就要花「大黄鱼」(十两一条的黄金)三条半,实在是可怕,所以只能忍痛割爱,挑选其中的一、二件买。经过郭墨林的斡旋,两匹蓝彩马的售价谈到了五百五十美元。很快,郑振铎借到了一笔巨款,郭墨林旋即取去。次日,两匹蓝彩马送来,郑振铎感慨:「绝佳。然既得之,又便生幻灭之悲哀矣。」 因为这约定了一个半月以后要还的巨款,还不知道怎么个还法呢!还有一位叫丁惠康的医生,也热衷于收藏陶俑,在郭墨林的牵线下,郑先生也经常到丁医生家看俑。丁惠康(一九〇四年~一九七九年),江苏无锡人。一九二七年毕业于上海同济大学医科。一九二八年和一九三七年,先后在上海创办肺病疗养院和虹桥疗养院。一九三五年,德国汉堡大学授予他医学博士学位。丁医生既是医生,也是文物收藏家,曾经出售四十幢房屋用以收购历代名画与文物。丁医生收藏的陶俑非常精美,有三彩大马、女坐俑等等,尤其是一件女坐俑,色彩鲜艳,面容秀丽,要价超过黄金十两,郑先生仍觉得物有所值。丁医生也出售一些他的收藏品,曾经安放在太和殿内展出的唐三彩马,就是郑先生从丁医生那里买来的(同时展出的另一件三彩大骆驼,则是花十二两黄金从一位朱姓医生那里买来的)。郭墨林还为郑先生进行文物真伪的把关,汉学书店的老板郭石麒曾送来一匹六朝骆驼俑,骆驼上还坐着胡人,郑振铎觉得「甚佳」,但郭墨林鉴定其为新物,就还了回去。作为资深古董商,郭墨林对文物装箱打包技术也极为擅长。一九四八年三月,郭墨林帮助郑先生将收藏的陶俑运送了三箱去台湾参加展览,四月十日俑箱送回,拆开一看,除了有一个俑头落下外,其余皆完整如初,在那个时代实属不易。因此在一九五二年郑振铎先生提出将所藏陶俑全部捐献国家后,在徐森玉和刘哲民先生的安排下,也是由郭墨林负责打包装箱,将这些陶俑从上海安全运到了北京。

唐 白陶侏儒俑高一三厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

北朝 灰陶画彩武士面具高九厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

隋 白陶绿釉牛车高二七厘米 长四四厘米 牛高一七·五厘米故宫博物院藏 郑振铎先生捐献

汉 灰陶长方形井长二四厘米 宽一五厘米 高一一·七厘米故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 白釉凸花凤头壶口径五·七× 四·五厘米 底径一〇·二× 九·一厘米 高三三厘米故宫博物院藏 郑振铎先生捐献

唐 三彩马俑高四七厘米故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 三彩马俑高五一厘米故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 三彩马俑高七六·五厘米 长七七厘米故宫博物院藏

买俑的时候,郑振铎先生实在是花钱如流水。一九四七年五月二日「取去俑款二百七十万」;七月九日「去取款三百万」;七月十二日「连汉马共价六百万」;十月十三日「取去俑款六百四十万元」;十一月七日「取去七百万」;十一月十七日「取去购俑款四千万」;十一月二十五日「二匹蓝彩马为美金五百五十元」。到了十二月二十日,发生了一件事:有一位马先生在十二月十三日的时候给郑先生送来了一些陶俑,郑先生不太满意。「见之,甚为不快。恐胃口自此倒矣!」然而即便如此,当时也没好意思驳了人家的面子,东西也就搁下来。一个星期后,马某前来取俑钱,因为本不想买他的俑,郑先生就来了个大砍价,没想到竟然也成交了!郑先生于是得出的结论就是「可见从前出价实在太高了」。到了一九四八年,法币贬值得更快了。一月十九日「即以二千万购下」;二月二十七日「价已说好,是二两又一千万,尚不甚昂」;六月一日「郭墨林来,取去欠款。偕墨林同到禹贡等处观俑。颇有佳者,惜无款以购之耳」。由于一九四八年下半年日记的缺失,我们无法知道郑先生又花多少钱买了多少俑。等到一九四九年二月的时候,他就离开上海,坐船经香港来到北平参与新中国的建立,也就无暇再购买陶俑了。

唐 三彩骆驼俑高八七厘米 故宫博物院藏

唐 三彩骑马男俑高三五·五厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

买到了自己喜欢的陶俑,心情是非常高兴的,「摩挲古俑,甚为得意」(一九四七年四月二日),「红泥胎,画彩,绝佳。见之,不能不动心。即以二千万购下」(一九四八年一月十九日)。即便买了许多,「满室林林,皆俑也。端详之,甚满意,仍嫌不足」(一九四七年五月八日),「总计之,尚不到四百品,号称五百者,实未细算也」(一九四八年三月十一日)。如此地抢购陶俑,交款成了一个大问题。这时的郑振铎先生靠编书来取得报酬,但他同时还要抢购古籍善本,一九四七年、一九四八年物价飞涨,比如一九四七年十月的理发费要二万元,到了一九四八年三月就涨到了七万,到了一九四八年六月,米价已至一千八百万元一担。连生活都困难,购买陶俑更使他捉襟见肘。这在他的日记中屡屡见到:

惟款尚未知从何处得到耳。(一九四七年四月二十五日)

款尚不知在何处,颇有举鼎绝膑之感。(一九四七年五月二日)

郭墨林打电话来索款,亦无以应之。(一九四七年六月二十一日)

款已罄,无法可想!奈何?!奈何?!(一九四七年八月七日)

明年起,以不购俑,少买书为最要之一件事。否则,将不堪设想也!(一九四七年十二月二十九日)

墨林弟来,索俑款,竟也不能付之。预算各种收入及支出,竟难相抵。总缘购俑购书太多之故。以一穷书生,万不能贪多务得也!以后切宜戒之!!!非有余款,决不购物。否则,必将狼狈不堪!盖开了支票出去,便非设法兑现不可,而债务逼来,更非费尽心思筹划不可。以此心力,用之写文章,岂不佳乎!(一九四八年一月六日)

傍晚,墨林来,又是迫款,只好虚言应付之,奈何?!(一九四八年四月二十五日)

郑振铎先生曾对一位看到他忽然大量集俑而感到奇怪的朋友说:「你大概很奇怪吧!最近几个月上海古董市场从北方涌现出不少古明器陶俑,外国人收买了很多,古董商人也纷纷收购盗运出国。为了减少这批珍贵文物流出国外,所以尽量收购了一些,经济上已是罗掘俱空了。」郑振铎先生只能以努力地编书、写文章来筹取购俑的款项,他以个人微薄之力,用愚公移山的精神,「亦从帝国主义者手中夺回不少好东西」。

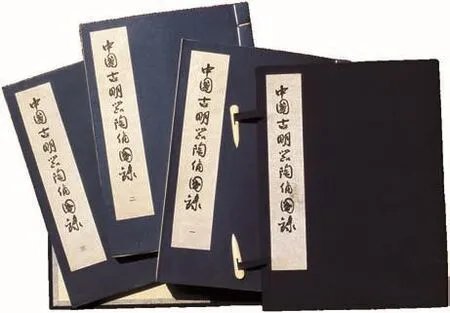

郑振铎先生从搜集陶俑之初就立志编一本陶俑图录,从一九四七年六月起,他就请人陆续为陶俑照相制版,一直持续到了一九四八年六月。一九四八年初,郑振铎先生开始编撰《中国古明器陶俑图录》,一度图版皆已就绪,就等序和说明一写好就可以出版了。但是时局紧张,郑先生于一九四九年二月离开上海,图录的出版便告搁浅。新中国成立后,郑先生忙于公务无暇出书。好友郭若愚了解到此书之所以迟迟不出,是由于说明尚未写好,便主动请缨代劳。后来虽然说明写好了,还请郭沫若先生题写了书名,不料负责代管图页的刘哲民先生陷入了一九五七年的「反右」运动中,郑先生在一九五八年遭空难殉职,此书的出版再告中断。后来,幸亏他的学生、时任上海文化局局长的方行将此图录的全部散页委托上海图书馆保管,直到一九八六年才在方行、刘哲民和上海图书馆馆长顾廷龙的帮助下由上海古籍出版社出版。物是人非,唏嘘不已之中,此书的出版仍可庆幸。

《中国古明器陶俑图录》书影

时光荏苒,白驹过隙,当我们在故宫博物院看到郑振铎先生捐赠的陶俑时,七十年前郑先生的苦心孤诣至今回想起来依然打动人心,正是有郑振铎这样的仁人志士,我们的国家、我们的文化才能在危难时得以保存,历千百劫而不灭失。

致敬郑振铎先生!