轻盈舞绿腰 慢捻抹复挑

赵芸格 故宫博物院器物部馆员,研究方向为中国古代雕塑、汉传佛教造像等

从郑振铎先生捐赠的一组陶俑看隋唐乐舞

郑振铎先生对于陶俑,对于故宫博物院,对于我国文化事业的温情永在,值得人们永远铭记。

唐 三彩抱婴女立俑高一六厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

大唐帝国不仅是诗的国度,也是音乐舞蹈的国度,在「渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲」之前,隋唐乐舞就已经发展成为独立而完整的艺术,是人们生活中不可缺少的艺术、娱乐活动。

一九五三年郑振铎先生捐献后由故宫博物院收藏的一组乐舞俑,正是反映唐代乐舞文化、制度的重要例证。

静观这组乐舞俑,仿佛还能听到那悠扬的音乐,还能看到那翩跹的舞姿,似乎大唐的璀璨繁华并未离我们远去……

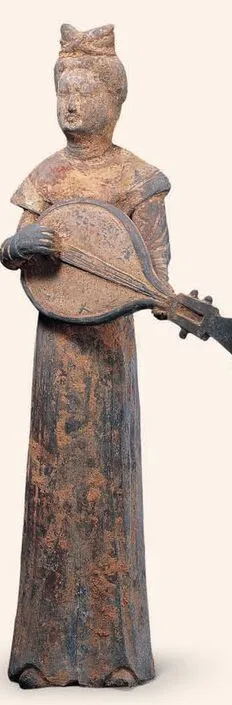

一九五三年,时任国家文物局局长的郑振铎先生将其收藏的六百五十五件陶俑捐献给国家,同年入藏故宫博物院,其中有一组乐舞俑,极为引人注目。这组乐舞俑共八件,两件舞俑,六件乐俑,三坐三立。舞俑均梳双丫髻,头微侧;上身内穿襦衫,衣袖窄长,外罩翻领半袖衫,下着长裙,束腰,一臂上举,一臂下伸;一足伸向侧前方,另一腿微曲,足穿云头履;腰肢柔软,姿态婀娜,翩翩起舞。乐俑六人均穿襦衫长裙,上身外罩半臂;坐姿三人梳双螺髻,一人持腰鼓,一人持钹,另一人从姿势判断所持乐器应为琵琶;立姿三人,一人梳双螺髻,另两人梳单螺髻,分别持曲颈琵琶、排箫和笙。乐俑有坐有立,与史籍记载中音乐演奏的坐部伎、立部伎相似。

音乐悠扬:唐代音乐演奏

隋朝建立伊始,便在宫廷内设立清商、西凉、龟兹、疏勒、康国、安国、天竺、高丽、礼毕九部乐。唐太宗贞观十六年(六四二年),废礼毕,增加燕乐、高昌,创立十部乐。唐玄宗时,根据音乐演奏的特点,又将其划分为坐部伎与立部伎两大类,《旧唐书》卷二十九「音乐志」载:「高祖登极之后,享宴因隋旧制,用九部之乐,其后分为立坐二部。今立部伎有安乐、太平乐、破阵乐、庆善乐、大定乐、上元乐、圣寿乐、光圣乐,凡八部。……坐部伎有䜩乐、长寿乐、天授乐、鸟歌万寿乐、龙池乐、破阵乐,凡六部。」坐部伎一般在室内演奏,人数少,技艺高超;立部伎人数多,一般用来举办大型歌舞表演。二部伎中的乐舞内容多以表现帝王的丰功伟绩、文治武功和国家祥瑞等,具有一定的政治性。白居易《立部伎》诗中便讲:「太常部伎有等级,堂上者坐堂下立。堂上坐部笙歌清,堂下立部鼓笛鸣。笙歌一声众侧耳,鼓笛万曲无人听。立部贱,坐部贵,坐部退为立部伎,击鼓吹笙和杂戏。」

唐 陶伎乐女俑群(八件)高二〇·四至三五厘米不等故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 黑陶持腰鼓伎乐女俑高二〇·五厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 黑陶伎乐女俑高二〇厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 黑陶持钹伎乐女俑高二〇·四厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 灰陶持笙伎乐女俑高三五厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 灰陶持排箫伎乐女俑高三四厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 黑陶持琵琶伎乐女俑高三四厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

唐 灰陶女舞俑(两件)高二一厘米 二一·五厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

《新唐书》中记载,盛唐之时「凡乐人、音声人、太常杂户子弟,隶太常及鼓吹署,皆番上,总号音声人,至数万人」。唐玄宗还从政府主管的乐舞机构— 太常寺中,分离出教坊和梨园两个机构,负责管理艺人,教习音乐。梨园因训练地点在长安西北禁苑之梨园而得名,相对教坊而言,其人数少,演奏水平高。「玄宗既知音律,又酷爱法曲,选坐部伎子弟三百教于梨园,声有误者,帝必觉而正之,号『皇帝梨园弟子』。宫女数百,亦为梨园弟子,居宜春北院。梨园法部,更置小部音声三十余人。」(《新唐书》卷二十二「志第十二·礼乐十二」)马仙期击方响、李龟年吹觱篥(即筚篥,一种古代管乐器,也称管子)、张野狐弹箜篌、贺怀智敲拍板等,皆在其内。

郑振铎先生捐赠的这一组乐舞俑中的乐俑,立部伎与坐部伎同时出现,在唐代考古中实属罕见,它表明此组乐舞俑具有较高的等级。《新唐书》等史籍载龟兹伎使用的乐器有笙、箫、腰鼓、铜钹、琵琶等,龟兹乐盛行于贵族、士大夫之间,为当时时尚。此乐舞俑中的乐俑所用乐器与之基本相同,故推测其可能为演奏龟兹乐的乐俑。

舞姿翩跹:唐代舞蹈表演

唐代舞蹈分健舞、软舞两类,据《乐府杂录》、《教坊记》等书记载,健舞包括胡旋、胡腾、柘枝等;软舞包括凉州、团圆旋、绿腰、苏合香、甘州、垂手罗、兰陵王等。健舞矫捷雄健,节奏明快,动态感强,以异域及西北少数民族舞蹈为主;软舞动作舒缓优美,富于抒情性,具有汉民族传统文化因素。

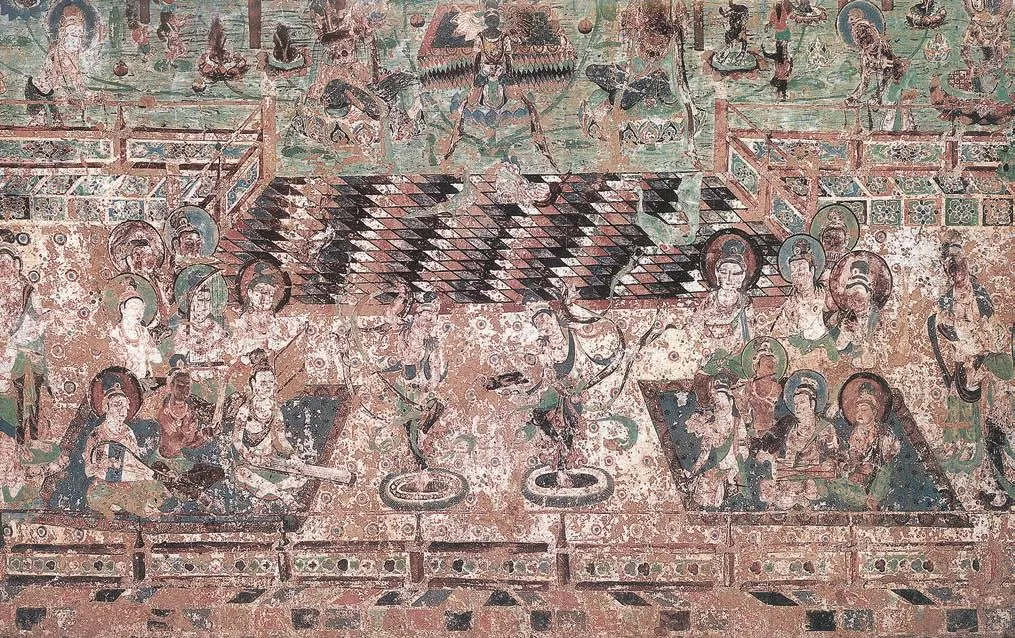

敦煌二二〇窟东方药师净土变之胡旋舞

胡旋舞出自康国(今乌兹别克共和国撒马尔罕一带)。白居易《胡旋女》诗言:「胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无己时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟。」元稹在《胡旋女》一诗中讲道:「天宝欲末胡欲乱,胡人献女能胡旋。旋得明皇不觉迷,妖胡奄到长生殿。胡旋之义世莫知,胡旋之容我能传。蓬断霜根羊角疾,竿戴朱盘火轮炫。骊珠迸珥逐龙星,虹晕轻巾掣流电。潜鲸暗噏笡海波,回风乱舞当空霰。万过其谁辨始终,四座安能分背面?……柔软依身着珮带,裴回绕指同环钏。」胡旋舞分单人舞、双人舞两种,单人舞者身穿薄软罗衣,腰间系带,肩披纱巾,足登软靴,在一圆形毯子上,纵横腾踏,旋转起舞,两足始终不离开毯子,其旋转速度相当快,连观众都分不清舞者的正背,技艺之高,令人叹服。双人舞衣饰与舞姿与单人舞相同,敦煌二二〇窟东方药师净土变之胡旋舞,两人面朝外,背对背,用对称姿态,一臂曲肘前伸,手心向外,食指稍翘,一臂反于身后,脚下作「碾转」动作。

胡腾舞出自石国(今乌兹别克共和国塔什干一带)。刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》诗云:「石国胡儿人见少,蹲舞尊前急如鸟。织成蕃帽虚顶尖,细氎胡衫双袖小。手中抛下葡萄盏,西顾忽思乡路远。跳身转毂宝带鸣,弄脚缤纷锦靴软。四座无言皆瞪目,横笛琵琶徧头促。乱腾新毯雪朱毛,傍拂轻花下红烛。酒阑舞罢丝管绝,木槿花西见残月。」

李端《胡腾儿》云:「胡腾身是凉州儿,肌肤如玉鼻如锥。桐布轻衫前后卷,葡萄长带一边垂。帐前跪作本音语,拾襟搅袖为君舞。安西旧牧收泪看,洛下词人抄曲与。扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏。醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前。环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。丝桐忽奏一曲终,呜呜画角城头发。胡腾儿,胡腾儿,故乡路断知不知。」诗文形象地为我们再现了胡旋、胡腾舞美妙的舞姿。胡旋、胡腾舞之所以引起人们的兴趣,是因为它们具有矫捷明快、俏丽独特的艺术魅力,与大唐帝国开放进取、雄强豪迈的时代精神相一致,符合当时人们欣赏趣味与审美要求,所以上自帝王贵妃,下至平民百姓,皆学跳此舞。

阅读链接

唐代诗文中对柘枝舞的描述

—

平铺一合锦筵开,连击三声画鼓催。

红蜡烛移桃叶起,紫罗衫动柘枝来。

带垂钿胯花腰重,帽转金铃雪面回。

看即曲终留不住,云飘雨送向阳台。

—白居易《柘枝妓》

促叠蛮鼍引柘枝,卷檐虚帽带交垂。

紫罗衫宛蹲身处,红锦靴柔踏节时。

微动翠娥抛旧态,缓遮檀口唱新词。

看看舞罢轻云起,却赴襄王梦里期。

—张祜《观杨瑗柘枝》

画鼓拖环锦臂攘,小娥双换舞衣裳。

金丝蹙雾红衫薄,银蔓垂花紫带长。

鸾影乍回头对举,凤声初歇翅齐张。

一时折腕招残拍,斜敛轻身拜玉郎。

—张祜《周员外出双舞柘枝妓》

鸳带排方镂绿牙,紫罗衫卷合懽花。

当筵舞汗销胸雪,入破凝姿动脸霞。

帽侧蹙腰铃数转,亚身招拍腕频斜。

须臾曲罢归何处,称道巫山是我家。

—张祜《赠柘枝》

在胡舞盛行的同时,汉族传统乐舞也得到了长足发展,如六幺(亦称绿腰、录腰)春莺聆、垂手罗、凉州等乐舞,也深受人们的喜爱。达官显贵、文人学士,家中多蓄养家伎,专习这些舞蹈,供其欣赏、享乐。李群玉《长沙九日登东楼观舞》描述六幺云:「南国有佳人,轻盈绿腰舞。华筵九秋暮,飞袂拂云雨。缓如祥烟泛,宛如游龙举。越艳罢前溪,吴姬停白纻。慢态不能穷,繁姿曲向终。低回莲破浪,凌乱雪萦风。坠珥时流盼,修裾欲溯空。唯愁捉不住,飞去逐惊鸿。」这类软舞,穿窄长袖衣,裙腰高束胸际,长裙曳地,舞者轻舒双臂,缓扭细腰,在乐队与歌者的伴奏下,翩翩起舞,与健舞有明显不同。

郑振铎先生捐赠的这一组乐舞俑中,两件舞俑舞姿舒缓,未有健舞迅捷飞扬之势。舞者身着长裙短襦,足蹬云履,与穿胡服软靴的健舞有明显不同,正是表演软舞的装束。

除了此组乐舞俑,故宫博物院还藏有由郑振铎先生捐赠的乐舞俑多件,她们身姿曼妙、面容姣好,虽然满布历史的尘埃,但仍然向我们展示着那个时代的辉煌灿烂。在轻拢慢捻与珠歌翠舞中,千年仿佛一瞬;睹物思人,作为这些文物的保护者郑振铎先生仿佛也未曾远离。

隋 红陶黄绿釉宴乐女俑(十件)高一八至二一厘米 故宫博物院藏郑振铎先生捐献

———史敦宇艺术作品欣赏