农村低保那些事儿

□ 朱 云

农村低保附带利益导致“竞争”

从上世纪九十年代初实行农村低保政策以来,低保作为一项兜底政策,意在对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民,提供最低生活保障。2000年以来,低保补贴金额每年都会有不低于10元的增幅,至最近几年,农村低保的补贴最高达到了人均每月补贴360多元。更加诱惑人的是低保政策“打包”了一系列惠民政策,“低保还是叫低保,但是内容可大不一样了。”

享受低保的家庭,卫生医疗报销比例更大,就业有政府支持,子女教育、住房改造都有补贴。

这一利益进入到村庄必然会引起农民之间的分化。一位乡镇干部对笔者说:“以前低保的几十块钱,没有人争也没人抢,甚至有人以得低保为羞耻,给他都还不要。2000年以后,低保补贴数额越来越大,从最初的每月50元到目前的300多元,利益越来越大,这个人得了,那个人也想着得。”

低保对象大调整之前,低保名额是指标化,而且数额是比较多的。江西赣州市南康区农村低保名额多达32000多个,平均到每个村的比例比较大,很多名额已经惠及了部分农村中层经济收入的家庭,却又无法完全涵盖中层收入家庭,而农村中层收入的家庭是占多数的,这就会造成由于评议不规范带来的部分农民心理失衡。

名额指标化给低保对象评定增加了不小的难度,指标分配有时会与实际情况不符,“一心想着为农民好,但是总是使不上力”,好处是发下去了,但是实际效果却没有预期的好,而且还造成了不公平的情况,由此带来的农民上访现象屡见不鲜。

虽说低保在最近几年才体现出了很大的利益,但是它总归是利益存在,必然具有一定的价值。尤其是低保对象评选不透明使得其操作具有很大的人为可控性,这就造成了遗留到现在的“人情保”和“关系保”问题,乡村两级权力作为利益共同体,可以通过低保对象评定来转化任务,比如把老村干部列为低保对象就是出于这种考虑,而不是完全根据低于最低生活保障的标准来进行的。

总之,农村低保政策大调整之前,这样一种基于兜底为目标的农村低保政策确实能够保障低于最低生活保障农民的生活,但与此同时,最近几年的农村低保政策捆绑了一系列关于教育、卫生医疗、就业以及住房的优惠政策,这一巨大的利益体量进入到乡村社会也带来了诸多方面的影响。

如此大的利益让农民产生了分化,投机现象滋生。之前得了利益的农民不想被清退,没得到利益的农民争着想要。没有正规途径就从上访途径来,合理的上访还好,不合理的就是直接扛着锄头找乡村干部。

中国传统伦理是劳动致富,但是农村低保政策对部分人这一伦理观念造成了冲击,靠低保就能养活自己,何必要去劳动?何必去做工?以贫为荣、懒汉现象很明显地违背了这一兜底政策的初衷。

家庭养老是目前社会养老的主体,国家政策只是辅助,这与实际相符也与伦理相当。原先的低保政策以个人保为主,一些家庭中的子女虽然经济条件比较好,但是看到父母领着低保补贴,就不管老人的赡养了。现在,一些经济条件好的子女自己不养老人,而靠低保政策养老人。

农村低保政策正在变得更加公平、公正和规范

在国家逐渐大力度地支持乡村振兴和乡村建设的进程中,低保这一惠民政策也进入了新时期。2016年6月,国家农村低保政策进行了大的调整。

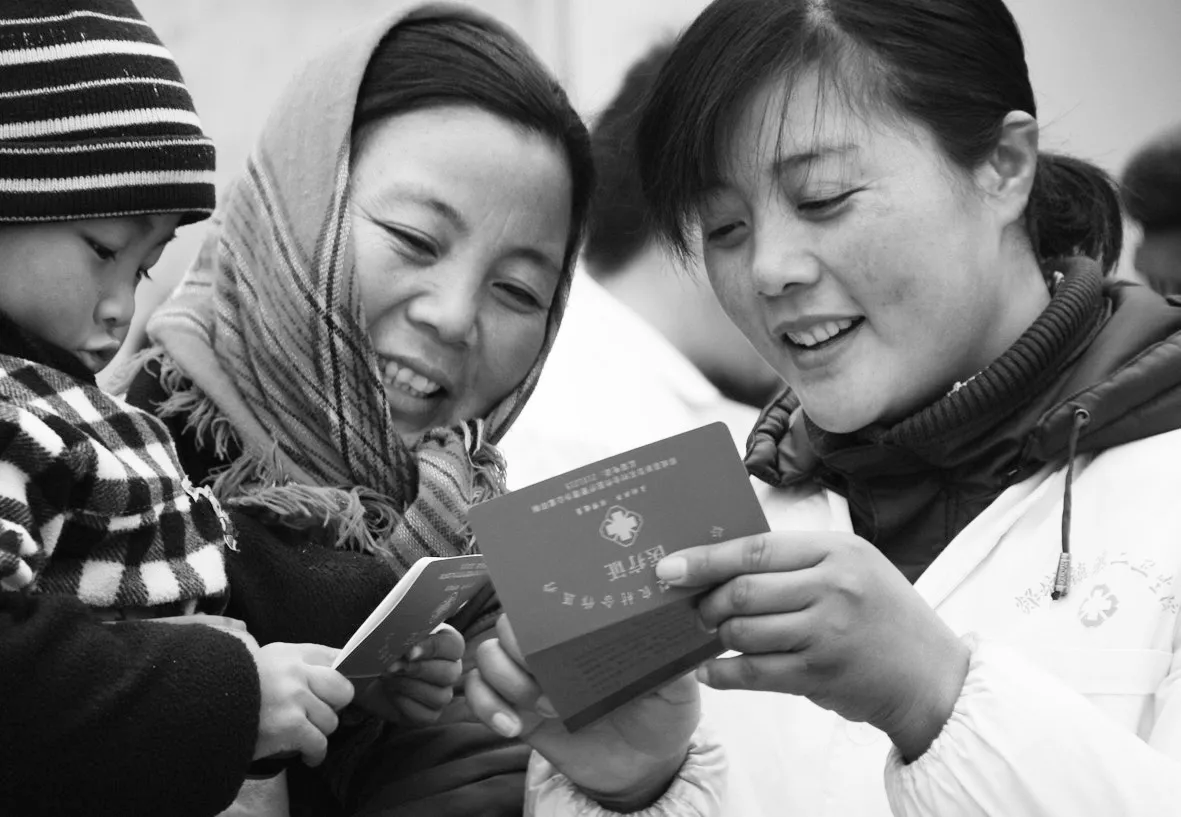

今年年初,笔者家乡一位县民政局的工作人员说,现在农村低保政策执行起来比往年受到的阻力小了很多,农民因为低保不公而导致的上访行为变少了。可以感觉到,农民对低保政策的接受度和认可度都有了很大的提高。

低保政策的调整减少了诸多不公平和不公正的现象,乡村基层干部对此持欢迎的态度。

当然,在调整之初,阻力还是很大的。

新低保政策把一些原来享受低保政策的农民调整出了低保对象,这种利益落差会让他们无法接受,因此导致了上访。

老家邻乡一个村的村支书给一位村民评了一个低保,这样能让他得到5000元的危房改造补贴,但是新低保政策,这一“关系保”最终在新的评议中被撤掉。

在今年新一轮的低保对象调整中,笔者调查的村庄有一位被调整出低保对象的村民把村支书给打了。这位村民家中有三口人,其妻子腿脚轻度残疾,家中唯一的儿子在一家企业就业,按照新的低保政策,父母符合低保条件但子女有赡养能力的就不再享有低保。

于是,经过乡镇政府评议,县民政部门审批,这位村民不再确定为低保对象。从吃低保到无利可得,这一落差让这位村民把怒气发泄到了村支书的头上。与这一案例很相似,附近乡镇几乎都出现了有村民扛着锄头、铁锹上乡镇政府上访的现象。

另一方面,一些年纪大的村干部的“人情保”以及村里的“关系保”,也在此次调整中被调整。

新时期农村低保不养懒汉

目前低保对象的评定主要按以下方式来进行。

乡镇人民政府对申请低保的家庭进行审核,并且对候选名单进行为期7天的公示,公示期过后再报县级民政部门审批,这种公开透明使得评选变得更加正规和公平。

评定的标准更加注重对家庭整体状况的考察。“凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且家庭财产状况符合当地政府规定条件的”可以申请最低生活保障,仅仅家庭成员低于最低生活保障的标准满足了还不够,乡镇可以通过房管所和车管所的大数据比对来对申请人的家庭财产状况进行核查,如果不符合条件的就不能申请低保。

之前的低保对象评定是一季度更新一次,调整空间较小,新增情况和突发状况不能得到及时的调整和应对,往往容易造成民怨和不满,现在改为每一个月评一次,调整的机动性更强,也能够兼顾到农民的申请需要,有意见可以通过正规的申请来解决和反映情况,而不是直接通过上访甚至是激进的处理方式。

新低保政策逐渐取消了很多一户保一人和一户保两人的情况,加大了整户保的比例。笔者调查的那个县,现在每个村有这方面的硬性指标,需要达到的整户保比例为60%,这样调整目的在于杜绝平均分配的不合理评定,而且更加从农民自身的实际情况来考虑最低生活保障的标准。

由于低保政策的救济性质,靠吃低保当懒汉的情况并不少。一位乡镇政府驻村工作人员抱怨,他负责的那个村有一户低保户,家中三口人,妻子有精神病,丈夫具备劳动能力,有一个儿子在读中专,按照评议标准,这个家庭是符合享受低保政策的,但是,丈夫在具备劳动能力的情况下没有从事任何劳动,整天赌博和酗酒。

乡村干部也在讨论,如果有了确实的证据是可以将这种低保户清退的。他们采取的办法是“多做工作多讲政策”,这也是因为现在的低保政策讲起来有理有据,合情也合理,有比较好的群众基础。这种人的利益往往无法得到大部分人的支持,在新一轮的评议中几乎都会被调整到名单之外。

低保政策更加关注农民自身的主体性地位,主要体现在低保政策在惠民方式的转变上,低保不再是纯“输血式”去造福低收入的农民群众,而是积极引导农民依靠自身的劳动改变现状,“低保不光荣,劳动才光荣”的氛围正在形成。◄