链式复苏护理流程在创伤急救中的应用及救治影响

洪瑞莲 林秋梅

(1 厦门市医疗急救中心,福建 厦门 361000;2 厦门大学附属第一医院,福建 厦门 361000)

随着社会的发展,生活节奏的加快,意外事件、交通事故等亦逐渐加多。由于创伤的病情较为多样,对患者造成的损伤较大,若不采取及时有效的急救措施,极易出现死亡事件[1-2]。因此,需进行及时有效的急救护理手段,以减少死亡风险的发生。本文主要研究链式复苏护理流程应用于创伤急救中的效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2017年6月至2018年6月某医疗急救中心接收的创伤急救患者106例,随机分为对照组及研究组,每组均53例,对照组中男30例,女23例,年龄17~73岁,平均(39.73±9.52)岁,创伤原因:高空坠伤11例,交通事故19例,挤压伤9例,砸伤5例,其他9例;研究组男29例,女24例,年龄17~72岁,平均(39.71±9.50)岁,创伤原因:12例高空坠伤,20例交通事故,8例挤压伤,4例砸伤,9例其他;两组基线资料(P>0.05),具可比性。

1.2 方法(研究组采用链式复苏护理,对照组则接受常规急救护理):常规急救护理,护理人员接到急诊后配合医师进行常规急救措施,对患者生命体征进行检测,评估病情,按照急救原则展开救治。研究组予以链式复苏护理:①建立急救护理小组,创建完善的网络体系,做好早期计划和准备,明确各自人员岗位职责。围绕急诊科展开救治工作,对急救中需要的救护车、手术室、抢救室等配备完全,同时配以专业的医护工作人员,并及时反馈患者信息与病情;②建立静脉通道。随车医护人员,快速准确评估患者病情,并反馈到急救中心,对休克患者予以生理盐水维持体征,并保持呼吸道的畅通,有伤口者进行基本处理,减少出血量;③人员分工又合作。到达急诊科后即刻继续进行各项抢救,各医护人员职责清晰,分为气道支持、循环支持、体征监测及联络组,依照患者的实际情况进行分工合作;④开辟绿色通道。转诊前需及时把患者个人信息、用到的物品等通知相关科室,如患者需进行B超、X线或CT等检查,减少等待时间;⑤转运途中备齐急救物品并严密观察,为提高抢救成功率争分夺秒。转运观察组需对患者的各项体征进行严密监测,以防出现异常可进行及时救治。

1.3观察指标和评定标准 记录两组患者抢救时间、辅助检查时间、急诊转手术时间及急诊至病房时间;同时记录两组抢救成功与生活质量情况,其中生活质量应用QLQ-C30评定[3],包含认知功能、社会功能、躯体功能与情绪功能4项,得分越高提示生活质量越佳。

1.4 统计学处理:全部数据以SPSS 20.0统计包处理,计量单位以“±s”表示,组间比较采用t检验;例数(±s)表示计数,计数资料组间率(%)比较采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计意义。

2 结 果

2.1 两组各项时间观察指标比较:研究组各项时间观察指标与对照组比较,差异显著(P<0.05),见表1。

表1 两组各项时间观察指标对比(±s,min)

表1 两组各项时间观察指标对比(±s,min)

注:与对照组对比,P<0.05

急诊至病房时间研究组(n=53)19.82±5.7110.13±3.24 6.15±1.34 42.76±10.21对照组(n=53)31.83±9.4616.27±4.72 13.29±2.16 60.13±12.47 t 7.9128 7.8078 20.4494 7.8463 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05组别 抢救时间 辅助检查时间急诊转手术时间

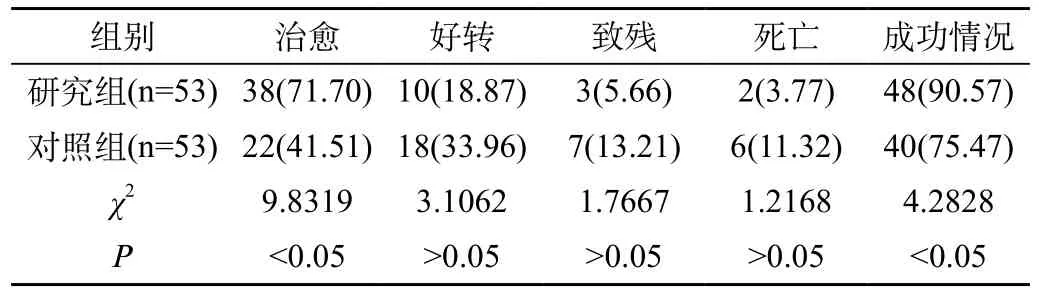

2.2 两组抢救成功情况比较:研究组抢救成功的概率相比于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组抢救成功情况对比[n(%)]

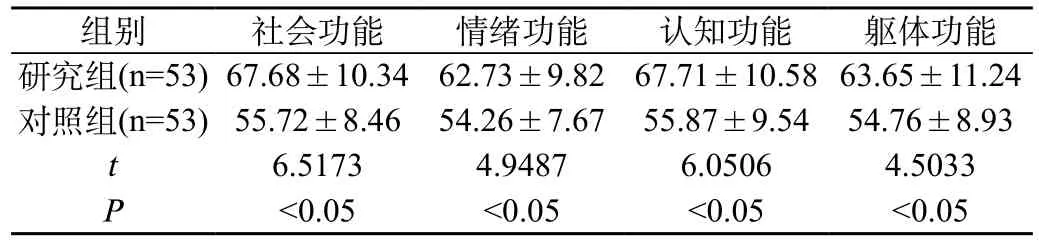

2.3 两组生活质量比较:研究组生活质量各项评分相较于对照组,差异显著(P<0.05),见表3。

表3 两组生活质量对比(±s,分)

表3 两组生活质量对比(±s,分)

注:与对照组对比,P<0.05

组别 社会功能 情绪功能 认知功能 躯体功能研究组(n=53)67.68±10.34 62.73±9.82 67.71±10.5863.65±11.24对照组(n=53)55.72±8.46 54.26±7.67 55.87±9.54 54.76±8.93 t 6.5173 4.9487 6.0506 4.5033 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨 论

创伤指的是由于外部原因致使皮肤黏膜、组织器官出现损伤,局部或者全身功能出现障碍[4]。严重创伤的情况较为复杂,多为复合伤,病情变化较快,对部分比较隐蔽的伤害极易发生漏诊,同时易发生心脏压塞、失血性休克等。有数据显示[5],约50%严重创伤会在发生创伤后几分钟内死亡,主要是因为主要大血管发生撕裂。因此,临床有黄金1 h的说法,指的是在此时间内进行有效及时的救治可决定患者的抢救效果。

本次研究结果显示,研究组各项时间观察指标显著优于对照组,同时该组抢救成功的概率和各项生活质量评分与对照组相比,差异存在统计学意义,提示链式复苏护理流程在创伤急救中的应用效果显著,能够有效减短抢救时间,提升抢救成功的概率和生活质量。分析原因在于:常规的积极护理主要由急诊医师进行接诊,给予患者常规检查后根据医嘱展开急救,而后再通知有关的科室接收患者,进行会诊和术前各项准备,最后专科决定进行手术抢救或住院治疗,此种护理模式的分工不够明确,配合度不足,致使患者失去最佳治疗时机,且由于科室间缺乏交流易发生误诊、漏诊情况,不能客观评价患者的病情[6]。链式复苏护理流程的护理思路是链式抢救流程,根据科学优化流程的手段,制定科学化、规范化的急救步骤,创建急救小组,应用成熟的护理技术,在创伤发生后以最快的时间稳定患者的生命体征,为后期的治疗获得宝贵的时间,实现提高抢救成功率的效果[7]。该护理模式有下列优势:①院前和院内的链式对接,各医护人员的分工明确,科室间的有效对接,检查和会诊同步开展、绿色通道的使用,各环节衔接快速有效,为患者赢取更多急救时间;②各护理环节间的交流充分,医护人员职责明确,做到专人专责,科室间沟通充分,协同合作,有效提高团队的凝聚力,使得急救流程更为连续、全面、完整;③转诊前及时通知相关科室患者实际病情、需要的急救物品和措施,使其做好充分准备,患者转达后可立即进行抢救手段,可有效提升抢救成功的概率[8]。受时间与样本数量等原因限制,关于两种急救护理方法对患者满意度、并发症等方面的影响,有待临床进一步研究。

综上所述,创伤急救过程中实施链式复苏护理流程的效果优越,可有效缩短患者的抢救时间,提高抢救成功率和生活质量,具有实际应用价值。