我国证券持有模式研究及建议

(澳大利亚麦考瑞大学,悉尼 NSW 2109;澳大利亚西悉尼大学,悉尼 NSW 2150)

引言:研究意义

2012年8月6日,境内六大证券公司在《中国证券报》联合发表署名文章《再造我国证券公司作为投行的三大基础功能》,呼吁恢复我国证券公司作为投资银行的基础金融功能,其中提到了券商“托管功能的缺失”,即“证券公司不享有客户证券的管理与处分权,不能直接参与客户证券交收,对证券账户维护不能发挥实质作用”,直指我国以直接持有为主的证券持有模式在市场创新中存在弊端。2014年11月17日沪港股票市场交易互联互通机制试点启动。从尽量不改变两地现行持有模式的角度,沪港通采用了间接持有模式,然而11月26日,卢森堡金融监管委员会(CSSF)通过路透社表达了境外监管机构和投资者对沪港通名义持有模式的担心,指出由于目前中国《证券法》未对名义持有人及实际权益拥有人之间的关系予以明确,境外投资者可能无法获得充分保护。2015年5月,在我国A股纳入MSCI指数的进程当中,外方监管机构也同样针对QFII/RQFII中的名义持有情况提出类似疑虑。尽管中国证监会分别通过两次新闻发布会、一次答记者问的形式,以中英文双语对沪港通、深港通以及QFII/RQFII业务涉及的名义持有法律概念、权利行使、权益保护、法律诉讼等问题进行了明确和解释,但我国证券持有法律基础薄弱、制度体系不完整的问题仍未得到根本性解决。

随着资本市场的快速发展以及跨境连接的逐渐频繁,境内“直接持有为主,间接持有为辅”的证券持有体系现状,在境内难以满足券商产品和业务日益增长的创新需要,在境外难以满足相关监管机构对其投资者权益保护的要求,那么如何在充分考虑我国国情的基础上,兼顾金融风险防控,在政策设计和法律规则上,用中国的智慧和中国的方式完善现行的证券持有制度,是本文试图通过对境外情况的梳理和境内实践的分析所回答的问题。

一、境内外关于持有模式的文献回顾

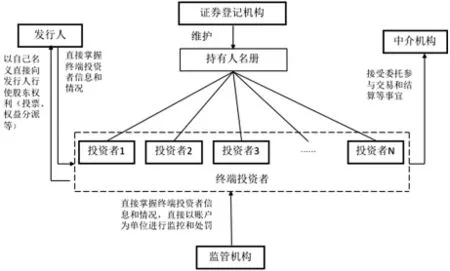

证券持有模式(Holding System)中的“持有”(Hold)从字面上理解即是“掌管、保有”,证券持有模式亦可直接理解为投资者掌管和保有证券的模式,总体上分为直接持有和间接持有两种。按海牙国际私法协会的定义,直接持有意为“证券持有者与发行人产生直接的关系,即投资者直接占有实物证券或者投资者的信息被直接登记在发行人的持有人名册上”[1],IOSCO亦从另一个角度对直接持有进行解读:“证券发行人维护的持有人名册即代表了所有权信息”[2]。在直接持有模式下,投资者以自己的名义直接向发行人行使股东权利,包括股东大会投票、权益分红等,发行人掌握终端投资者的信息以及持股变动,中介机构接受投资者委托,主要提供交易和结算服务,而监管机构亦能清晰地掌握终端投资者市场行为,并直接以账户为单位进行监控和处罚。总结如图1:

图1 直接持有模式下市场参与各方的关系示意图

同样地,按海牙国际私法协会和IOSCO的解读,间接持有模式可意为“投资人并不直接占有实物证券,其名字、持股等信息也并非直接记载在持有人名册上,而是体现在其委托的中介机构维护的记录中,并层层向上。持有人名册仅显示最上层的中介机构。”在间接持有模式下,投资者通过委托的中介机构彰显其财产权属,中介机构则作为其名义持有人,为其客户行使股东权利。发行人无法通过持有人名册直接掌握其终端投资者信息,持有人名册上的记载并不代表直接权属,监管者亦需要进行层层穿透后方能监控和处罚。总结如图2:

图2 间接持有模式下市场参与各方的关系示意图

进一步,按是否能主动看穿为分界,间接持有模式又分为看穿式间接持有和非看穿式间接持有。前者的名义持有人定期主动向上层名义持有人报告其维护的信息,因此发行人实际上亦能在一定条件下看穿至终端投资者,数据的真实和有效性分别由前一层名义持有人负责;后者的名义持有人则并不主动报告,而当出现发行人公司行为或监管需要等情况,则由上层名义持有人层层向下要求和抓取数据。

目前境内专注于证券持有制度的文献较少,提出观点的学者大多围绕《关于中介化证券的实体法公约》(即《日内瓦公约》)和《关于经由中间人持有证券的某些权利的法律适用公约》(即《海牙公约》),针对跨境证券持有涉及的国际法问题进行讨论,认为境内证券市场应当积极发展间接持有制度,与境外成熟市场接轨[3,4]。部分对于证券持有模式的研究指出,证券持有的沿革是直接持有向间接持有嬗变[5]。境内还有部分学者则认为坚持直接持有为主是“某种不合时宜的既定思维”,是“在世界潮流中掩耳盗铃”[6]。

整体上来看,持有模式作为证券市场根本性的制度,在市场创新、交易行为、清算交收乃至跨境连接都产生全面影响。目前境内相关文献都拘泥于理论讨论和法理研究,缺乏对市场影响的探索分析,从而难以对具体的实践行为产生指导意义。也正是因为过多关注于抽象的讨论,上述观点亦存在一定缺陷:其一,从各地市场持有模式的发展沿革和趋势来看,任一单边的持有模式皆难以在满足市场创新的同时兼顾风险防控,全球不同证券持有体制的市场正在相互学习借鉴,即以间接持有为主的市场(如欧洲和美国)开始兼容直接持有制度,而以直接持有为主的市场(如南美洲和亚洲)逐步发展间接持有制度;其二,以直接持有为主,间接持有为辅的持有模式是在客观情况的支持下能够在短时间建立起来、充分考虑我国基本国情和市场实际情况、兼顾效率和风险防范、最大限度保护投资者的最优选择。片面否认现行持有模式所做出的贡献和发挥的作用,一味照搬照抄其他市场的经验和制度,在我国是行不通的。除了重视借鉴其他市场的有益经验之外,尊重中国的基本国情和市场发展的阶段性特征,才能有针对性的从根本上解决中国的问题。

二、证券持有模式对市场的全面影响

除了因为目前大部分的境外市场仍沿袭历史采用间接持有为主的证券持有模式,间接持有模式在市场跨境连接方面具有先天的优势之外,证券持有模式对市场创新、波动程度、交易场所、价格发现机制以及结算效率都产生不同程度的影响。

(一)对市场创新的影响

在间接持有模式下,终端投资者的证券层层托管在作为名义持有人的各证券公司处,中央证券存管机构只与下一层的证券公司发生关系,各名义持有人实际上能够在一定权限和范围内动用客户的证券资产,因此部分市场创新需求可在各证券公司内部簿记系统上并行完成,而无需涉及中央证券存管机构,具有较高的灵活程度。相对的,在直接持有模式下,终端投资者实际通过证券公司将证券以自己的名义直接存管在中央证券存管机构,证券公司仅作为通道提供服务,对客户的证券资产无法自主动用,一旦市场出现个性化的创新需求,需一一由中央证券存管机构从规则要求和技术系统上进行响应和配合,灵活程度较低。面对全市场各种创新需求,中央证券存管机构从考虑市场整体影响的角度出发,分先后分步骤地提供相关支持。

(二)对市场波动的影响

考虑到直接持有模式下的市场个体散户可更为直接地参与市场交易,间接持有模式下的市场主要参与者为机构投资者和中介机构,抛开机构投资者和散户投资者的信息是否平衡不论,散户投资者整体上专业化程度较低,投机程度较高。直接持有模式形成的“扁平”市场,市场方向的判断缺乏机构的制衡力量,导致价格形成机制由散户主导,易导致强烈的羊群效应,形成单边市场趋向,在市场动荡时,拥挤踩踏的风险往往大增,容易形成单边追涨杀跌,推动波动进一步扩大。

(三)对交易场所的影响

在间接持有模式下,证券公司可以作为交易的分部组织者,在名义持有账户中进行内部撮合,直接将证券在其为投资者开立的二级账户间完成过户而无需告知交易所和登记结算机构。在证券公司客户资源足够广泛、资产规模足够庞大的情况下,证券公司黑池交易①黑池交易是一种能够逃脱公众的视线的私下交易,它允许在购买或出售前不给其他人信息,使交易能秘密进行。的规模和活跃程度完全可能超越集中的、公开的证券交易场所,使得交易场所分散化、碎片化。以美国为例,根据罗森布拉特证券的数据,在2005-2013年间,美国黑池交易量占全市场交易的比重同其交易中心(包括全国性交易所以及另类交易系统ATS)的数量变化成正相关②2005年美国共60家交易中心,黑池交易量占比为9%,到2013年,美国的黑池交易量占比增长到15%,交易中心亦增加至105家。。

(四)对价格发现机制的影响

间接持有支持券商成为交易组织者,从而容易滋生黑池交易行为。作为允许在购买或出售前不给其他人信息,从而不形成临时的价格下跌或者价格上涨,而完成大宗股票交易行为,黑池交易形成了明显的信息不对称的双层市场,降低了市场透明和公平性。它可能阻碍市场中交易投资公开显示和损害竞争报价,导致更大的价差和提高交易成本,同时从那些最佳报价的公开市场中分流大量有价值的交易,降低对上市证券在公开市场价格发现功能的质量。

(五)对结算效率的影响

在交易后的阶段,间接持有通过多层的清算交收,一方面由于市场参与者数量明显较少,登记和交易的成本低于直接持有模式,相应地提高了处理效率;另一方面也通过多次净额轧差,极大地降低了产生系统性风险的可能,并提高结算资金的使用效率。降低市场成本的同时,降低了结算风险。

三、境内外成熟市场持有模式的现状与发展趋势

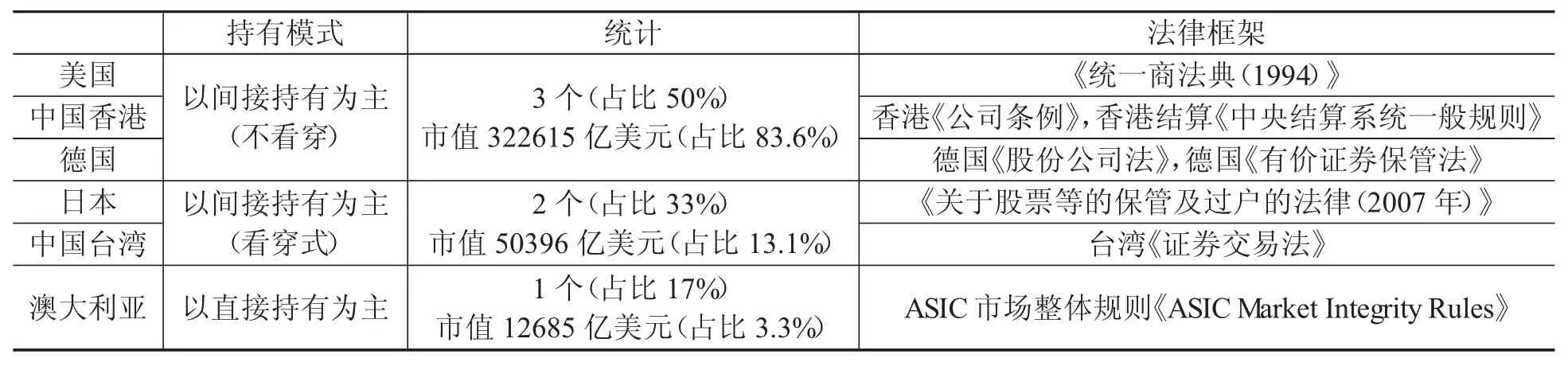

为了研究境外成熟市场的持有模式,本文按国家和地区股票市场交易所市值总量世界排名为标准①相关数据来自World Federation of Exchange(WFE)网站。,选取包括美国、中国香港、日本、中国台湾、德国和澳大利亚6个国家和地区,在地域上覆盖美洲、亚洲、欧洲和大洋洲,证券持有模式涵盖了直接持有模式、看穿式的间接持有模式和不看穿式的间接持有模式,交易所市值总量在全球交易所联盟(WFE)搜集的全球56个国家和地区的交易所市值总量占比近60%(详见表1)。

表1 境内外主要证券市场持有模式比较

经对比分析上述6个具有代表性的国家和地区证券市场的持有模式,可以得出以下两点结论:一是境外市场目前主要以不看穿式的间接持有模式为主,且都有相对完善的法律制度作为保障,由最高层级的法律进行了规定。例如美国和德国分别通过《统一商法典(1994)》和《有价证券保管法》将名义持有人和最终权益拥有人的权利和义务进行了梳理和明确。《中介持有证券相关权益实体法公约》(日内瓦公约)更是从国际共识的角度明确了上述内容,对于间接持有模式下的投资者保护有着重要意义。二是全球证券持有模式向着混合持有趋势发展,逐步改变着世界各国家和地区的证券市场以间接持有为主的持有模式占主要地位的现状。两种证券持有模式各有特点,全球不同证券持有体制的市场正在相互学习借鉴,各国市场逐渐地从以某一种模式为主向多种模式兼容的方向发展,试图为自身的证券市场提供更多的选择。一方面,老牌的成熟市场开始意识到直接持有模式的优势并开始兼容发展,例如2008年12月美国证券交易委员会(SEC)批准了美国存管信托和清算公司②美国存管信托和清算公司(DTCC,The Depository Trust&Clearing Corporation)是美国最重要的证券结算机构,负责美国市场超过95%以上的股票和债券市场存管和结算业务。关于“证券采取直接注册系统登记,减少纸面证券发行”的自律规则③根据该规则,自2009年1月1日起,纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所上市的所有股票都应加入DTCC的直接注册系统(DRS),加入DRS系统后,原来通过名义人持有的证券,经转登记(Re-registration)手续,可以转移至实际投资者本人名下,作为股东体现在发行人的股东名册中。;另一方面,新兴的市场则更多直接地采用了直接持有模式,例如按照美洲中央存管机构组织④Americas’Central securities Depositories Association,简称“ACSDA”,相关数据由其2014年第十六次年会披露。于2014年搜集的南北美洲22个国家的26名成员组织的业务开展情况来看,47%的机构采用证券直接持有模式,只有35%的机构采用纯间接持有模式,剩下的18%采用了混合持有模式。同时,部分以看穿式间接持有为主的国家和地区向直接持有模式进一步的靠近,例如韩国、日本、中国台湾等,通过修改法律认可终端投资者拥有的权利与实质股东没有差异。

四、我国市场证券持有模式现状和问题

从我国证券市场的发展来看,在20世纪80年代经历了短暂的纸质证券直接持有之后,证券交易所的出现加快了实物股票非移动化和无纸化进程,并在成熟的技术系统支持下迅速完成。我国股票在进行非移动化处理时建立了证券二级托管的架构,进行无纸化处理时形成了证券直接计入投资者账户的模式,于是到1998年年底实现股票全面无纸化后,实际上即建立了以投资者将股票托管在证券公司、证券公司集中存管在中国证券登记结算有限责任公司,股东名册直接体现终端投资者的证券直接持有为主的持有模式。

(一)我国持有模式现状

相较于境外成熟市场,我国证券市场起步晚,若以证券交易所成立的时间为标准,我国和美国的证券市场起步时间相差了近200年①我国沪深交易所成立于1990年,美国第一家交易所纽约证券交易所成立于1792年。。一方面,晚起步使得我国证券市场发展存在后发优势,现行的持有模式是在快速发展市场下的最优选择。成熟的技术系统可以利用,丰富的境外经验可以借鉴,为我国证券市场快速发展提供条件。例如证券的无纸化,美国证券市场耗费了超过40年尚未完成②1969年,美国DTC成立标志美国证券非移动化开始,直至2012年,DTC才发表关于全面推行无纸化的白皮书,提出全面取消证券有纸化发行以及注销现存纸质证券等倡议。,而我国仅以8年的时间即全面实现③我国从1990年沪深交易所成立起开始进行证券非移动化,直至1998年,我国股票市场实现全面无纸化。。以直接持有为主,间接持有为辅的持有模式已支持我国证券市场20多年平稳、安全、有效地运行。另一方面,晚起步使得我国证券市场发展时间短,现行的持有模式以及法律环境尚不够成熟。同境外成熟市场上百年的沉淀不同,我国证券市场的法律理念、规则体系、监管模式以及投资者教育都尚不成熟,制度安排难以跟上市场快速的创新发展需求。在持有模式上则体现为较为单一的持有模式长期存在,一定程度上减缓了自主创新速度,而单薄的法律基础又难以满足间接持有模式的要求。

(二)我国持有模式的问题

1.单一的持有模式难以满足境内证券公司产品和业务创新的新需求。境内市场持有模式以直接持有为主,间接持有为辅。我国现行证券市场中,投资者大部分都是直接持有股票,即投资者以自己的名义直接登记在股东名册上。只有在特定业务(例如融资融券业务、沪深港通项目等)、特定投资者(例如QFII)、特定品种(例如B股)下采用间接持有制度。

境内券商在2012年的署名文章提及的托管功能缺失,实际上是希望能够更加灵活运用客户的证券资产,从而改变其功能通道化的现状,推动产品创新发展。对于目前境内券商来说,有交易意愿的客户希望能够在相关交易意愿在进入交易所公开交易之前,进行内部撮合,满足对大额交易意图的隐藏要求;对于尚未有交易意愿的客户(例如部分股东出于避免丧失控股权、股份转让时机不合适等原因长期持有相当数量股份,这部分闲置股份客观上亦有盘活获取收益的需要),能够通过利用其闲置证券配置构建ETF、LOF份额,或利用券商作为资产管理人的特有渠道和专业优势,通过构建资管产品等相对安全高效的实现快速融资,及通过量化投资等方式实现高抛低吸操作,最终达到优化资源配置,盘活闲置股份,获取经济效益的目的。

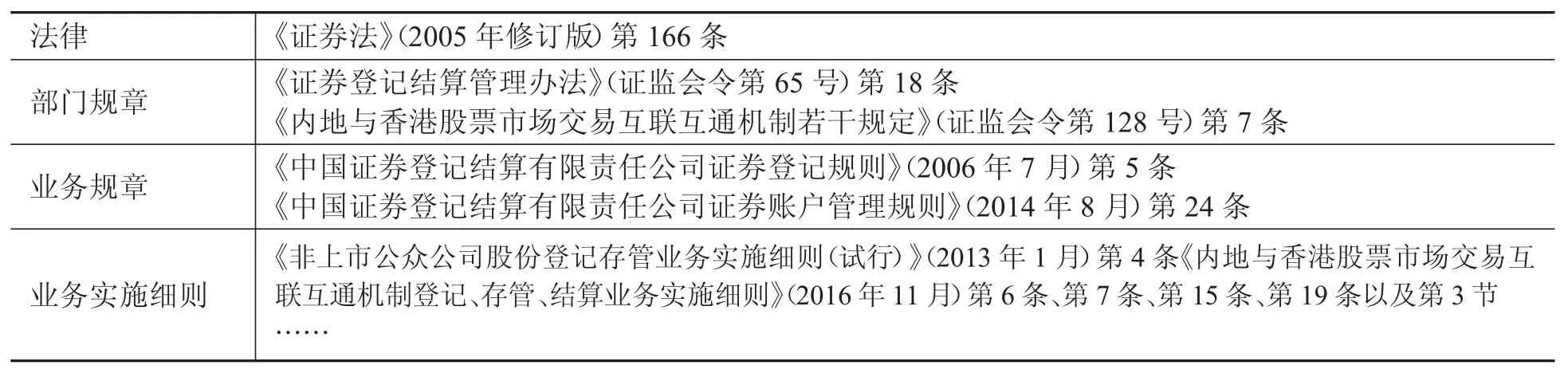

2.薄弱的法律基础难以满足境外监管层对其投资者权益保护的要求。现行的法律基础单薄,证券持有模式的上位法律缺失。我国现行《证券法》只是从账户架构的角度明确了我国以直接持有为主的模式,并未直接就持有制度,尤其是名义持有制度下相关的法律关系进行明确。境内法律框架梳理如表2。

表2 我国证券持有模式法律框架

在现有法律框架下,仅在业务规章层面(《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》)明确了名义持有人和实际权益拥有人之间的法律关系,对于两者的权利和义务再没有更清晰的规定。目前针对我国的证券持有模式尚未有健全和完善的法律基础,不利于投资者合法权益的保护,同时也使得境外监管机构和投资者对境外股东权利的保障存在担心,影响境外投资者参与境内市场的积极程度。

在2014年11月沪港股票市场交易互联互通机制试点启动后,欧洲主要的基金监管机构卢森堡金融监管委员会(CSSF)表达了境外监管机构和投资者对名义持有人模式的担心。根据香港联交所同香港及海外基金业界、卢森堡金融业监管委员会(CSSF)和爱尔兰中央银行(ICB)就沪港通项目的进一步沟通与讨论结果,以及21世纪经济报道专访卢森堡基金行业协会(ALFI)主席Marc Saluzzi的文章[7],境外投资者和监管机构的顾虑主要在于两个方面:一是与欧洲基金监管条例的要求有一定出入①UCITS V相关规定要求托管银行必须随时可以确认旗下基金的资产是否存在并能随时动用这些资产。,基金托管行或实际权益拥有人持有香港结算或其参与人出具的持有证明,如何能够随时确认和动用其持有的沪股通股票尚不明确;二是不利于境外投资者合法权益的保护,一旦出现司法纠纷,境内法院在没有上位法律支持和案件先例参考的情况下,难以认定境外投资者的财产权属以及对沪股通股票的权利。从本质上来看,上述问题其实都指向了在境内上位法律尚未明确持有模式概念的情况下,如何保护间接持有模式下实际权益拥有人的财产安全,以及名义持有人和实际权益拥有人的法律关系问题。

五、我国短时间内难以实现全面间接持有

那么,在现阶段直接一步实现全面间接持有是否能够解决上述问题呢?答案是否定的。在我国证券市场发展时间较短,法律基础尚待完善的现实情况下,短时间内实现全面的间接持有不利于投资者的合法权益保护和监管部门的高效有力监管。

(一)不利于投资者的合法权益保护

在直接持有模式下,由于全部证券都集中登记存管在登记结算机构,证券公司等中介机构仅是通道职能,登记结算机构有足够的公信力和系统维护、风险管控、破产偿付等能力,法律基础的重要性尚不明显。但在间接持有模式下,由于终端投资者作为实际权益拥有人需要通过证券公司等名义持有人来主张自己的股东权益,对名义持有人进行严格的规范和限制、明确实际权益拥有人和名义持有人的法律关系就显得尤为重要,特别是在我国这样投资者众多的市场情况下。因此在尚未有完善的法律制度的基础上短时间内全面实现非看穿的间接持有,不利于投资者的合法权益保护。

(二)不利于监管部门的高效有力监管

在间接持有模式下,由于终端投资者的信息难以直接从公开的持有人名册获取,终端投资者可将自己实际控制的资产掩盖于一家甚至多家中介机构背后,更易滋生违法违规行为,监管机构的监管效率和效力都受到了影响。一方面需要一定时间建立适应和针对间接持有模式的有效的监管理念和规范,例如一般以名义持有为主的国家和地区往往通过法律法规和监管条例更严格地规范名义持有人的持有行为以及信息披露的义务(以香港证券市场为例,除非香港金融管理局、香港保险业监理处以及香港证监会豁免,香港银行业、保险业、交易所以及广播电视等类别的股票的名义持有需在一定比例范围内)。另一方面,国际社会在2008年金融危机爆发后进一步意识到直接持有模式优势,并引发对间接持有制度模式的优化和改进。国际金融研究所在2009年指出:“有效的监管同高效的市场密不可分,金融市场服务的效率必须超越之前的工作,市场透明度必须优化”[8]。2010年,美国多德弗兰克法案在第七章也专门强调了透明度对金融系统的重要性。2011年6月,美国证券交易委员会(SEC)针对1934年美国证券交易法中的券商财务报告规则(Rule17a-5)和券商告知规则(Rule17a-11),要求在间接持有制度下,进一步加强对证券公司的审计要求的同时,强化对证券公司托管工作的监管,确保客户资产安全存管。2012年4月,国际清算银行支付结算系统委员会和国际证监会组织联合发布了《金融市场基础设施原则》(Principles of Financial Market Infrastructures,PFMI),其中原则十四明确指出:证券存管机构采用间接持有模式的,可能使客户面临“同伴客户风险”,从防范风险的角度建议证券存管机构要进一步维护准确的明细记录。2012年6月,世界银行在其发布的《金融消费者保护的良好经验》[9]也专门提出了证券中介机构将其自有资产同客户资产隔离的建议。

2017年,习总书记在全国金融工作会议和中国共产党第十九次全国代表大会报告中多次强调以防范系统性金融风险为底线,强化金融监管为重点,提高防范化解金融风险能力。思考如何在牢牢把握我国国情和发展阶段的基础上,以市场为导向,以“稳中求进”为工作基调,通过完善和优化现行的境内证券持有模式,更有力地支持我国资本市场的健康稳定发展和更有效地增强服务实体经济的能力,才更有现实意义。

六、对我国现行持有模式发展的建议

我国目前的持有制度基本满足市场发展的需求。一方面直接持有制度能够最大限度的保护投资者,特别是中小投资者的合法权益,符合我国中小投资者居多的特殊国情要求,一方面间接持有制度也在适当的业务和投资者群体中发挥了作用,在一定程度上满足了市场金融创新的要求。“直接持有为主、间接持有为辅”模式是我国证券市场在相当长时间内的必然选择。但目前我国资本市场的快速发展以及同境外证券市场的联系日渐紧密,对现有的持有制度提出了新的要求,为此本文建议在完善法律制度的基础上,逐步扩大间接持有模式的范围。

(一)夯实法律基础

按照PFMI对完备、清晰、透明和可执行的法律基础的重视,以及十八届四中全会关于全面推进依法治国的要求,可把握《证券法》修订的机会,在上位法层面明确持有制度的法律基础,建立涵盖证券直接持有和间接持有制度的法律规范体系和法规实施体系,并制定与《证券法》相配套的一系列业务规则、业务协议,从而为境内多种持有模式的发展提供法律基础,止纷定争的同时,也为境外投资者参与境内市场提供法律保障,消疑解虑。具体来说:一是修改《证券法》,引入证券持有制度概念,明确将名义持有人、实际权益拥有人等纳入监管范围,统一适用《证券法》相关规定;二是在法律层面明确名义持有人、实际权益拥有人的权利和义务关系,确立证券资产隔离等制度;三是进一步在部门规章层面区分看穿式间接持有和不看穿式间接持有的关系,细化名义持有人在两个间接持有制度下分别的权利和义务。

(二)逐步扩大间接持有模式范围

目前,境内证券市场产品类型较少,以现货为主,交易方式较为简单,交易场所较为集中。相较于国际成熟市场的发展趋势,我国场外市场、金融衍生品市场等发展空间较大。在目前我国直接持有为主,间接持有为辅的持有模式已经过实践的充分检验的情况下,可在新兴市场进行试点。一是可考虑券商柜台市场,逐步建立权责清晰、管理规范、兼容直接和间接持有的账户体系;二是可考虑场外衍生品市场,充分发挥证券公司作为交易组织者和客户资产管理者的职能,提高市场创新动力;三是对于涉外或跨境连接类业务,一般采用非看穿式的名义持有制度作为连接市场的工具,往往采用相关中间人所在地原则①PRIMA原则(Place of the Relevant Intermediary Approach),即间接持有系统中,投资者的权益记录保存在与其有直接关系的证券中间人处,对投资者的证券权益的出售、设质或任何其他处分均会反映在直接中间人的簿记中。基于此,直接中间人所在地成为证券权益问题的物之所在地。,即适用通过证券簿记或账户记载的直接中间人所在地司法辖区的法律规则,促进建设符合国际行业规范的证券市场基础设施,增强境内资本市场的活跃度和吸引力。

例如,未来在监管手段完善、法律基础扎实、配套制度齐备的基础上,可考虑利用间接持有在资产管理产品中的使用范围和深度,从而进一步降低投资门槛、扩大资金规模效应,但同时亦应从保护客户财产和合法权益的角度,建立完整的数据保存和报送制度,增加相关业务的透明度。

(三)进一步完善配套措施

1.加强我国证券市场的诚信体系建设。在间接持有模式下,终端投资者仅享有最终收益权,而其参与公司经营管理的股东权利需要通过名义持有人间接行使,其证券的持有事实也需要名义持有人来证明,为此,作为名义持有人,证券公司的诚信显得尤为重要。一是参考美国等成熟市场经验,综合考虑证券期货市场失信行为的危害性和社会影响,对危害性大、社会影响恶劣的行为,加大处罚力度,提高罚金数额,加大对失信人员及所在公司负有管理或领导责任高管的处罚;二是逐步建立全国统一的诚信信息管理平台,借助各行业间诚信信息共享,形成覆盖全社会、突出时效性的诚信体系,充分发挥“一处失信,处处受限”的诚信约束作用,提高全社会诚实守信的自觉性;三是加强投资者教育与保护,提高投资者对持有模式的认识和理解,以及对非法证券活动的辨别能力,增强保护自身权益的意识,主动抵制、举报违法违规行为。

2.加强我国证券市场的数据集中管理。市场数据的集中存储与使用有利于显著提升市场信息对监管部门和公众的透明度,便于及时进行趋势研判、风险预警等工作,为市场发展、监管决策提供有力支持。而在间接持有模式下,终端投资者或实际权益拥有人的相关信息分别由各层次的名义持有人维护和掌握,即使在看穿式的间接持有模式下,相关信息也是由证券登记结算机构和发行人通过各名义持有人分层搜集汇总而来,信息的真实性、准确性、完整性和及时性由各名义持有人负责,间接持有模式下的数据集中管理较为困难。建议建立多层次的间接持有下的投资者数据的分层汇集、集中存储制度和技术连接,实现对各持有模式下的数据集中管理。