古代岭南漆艺的“出位之思”①

王金玲(华南师范大学 美术学院,广东 广州 510631)

庄子曾为“漆园吏”的典故,王羲之对绿沉漆竹管毛笔爱不释手的传说,广东阳江“南海一号”打捞出土的南宋商船发现大量桐油混合漆涂料的事实……无不说明中国漆树种植源远流长,漆艺与文化早有渊源,漆工艺与人们生活息息相关。岭南漆艺的发展也是其中一种独特的显像。

据《南越志》记载:“绥宁白水(今广东、广西一带)山多漆树”[1]。岭南,属东亚季风气候区,高温湿润,适合漆树生长。古以南岭道之南的汉地为主要行政区划,现以广东、广西、海南、香港、澳门为主要范围,早期是百越族主要聚居之所,最为强盛的南越部族赵佗在公元前203年建立的南越国,地理范围以广东、广西、海南部分和越南为主,后为汉所灭。随着汉越交流的频繁,古岭南的制漆工艺既有自己的特色,也不断受到中原文化影响。同时,“历史上南越国曾经是先民们探索海洋的最为重要的出发点之一,即被学界称为‘海上丝绸之路’的出发点”[2]。广东广州、徐闻、广西合浦等地成为必经的港口城市。在海上丝绸之路的带动下,有岭南特色的阳江皮胎漆器、潮州金漆木雕、广产外销色漆描金折扇等就成为驰名海外的艺术精品,岭南漆艺的典型代表如佛山夹纻漆神像、潮汕金漆屏风、广作漆家具等也跻身为岭外闻名的漆器珍品。岭南漆艺聚合了地域、气候等先天优势,又浓缩了历代政治经济文化的景观,具有浓郁的审美特色。

一、“出位之思”的阐发及其与漆艺的关系论辩

以国内漆艺前辈乔十光先生的观点来看:“漆是一门综合性的艺术门类。从材料上来看,它是以天然生漆为主要媒材,同时包含了合成漆以及竹木、蛋壳、金属、螺钿等其他特殊材料;从形态上来看,它包容了立体和平面两大类型;从功能上来看,它兼有生活实用和艺术欣赏,包括了漆器、漆画和漆塑三种形式。它早已突破了“漆器”、“漆工”的含义,是一门既有鲜明界定性,又与其他门类密切相关的综合艺术形式,是一门具有广阔发展前景的艺术门类。[3]”

漆是和水墨、陶瓷并驾齐驱的三大最具东方色彩和中华文化特质的媒材。“髹涂”本质是漆艺的元语言,以生漆为核心媒介的漆艺常常需要借助多元而丰富的其他物质材料和技术手段,才能形成完整的艺术形态,融合为一个独立的艺术门类。如果说“媒介”是《韦氏大学词典》相关词条的第二个定义:“艺术表达的物质或技术手段”[4],那么漆艺的多媒介属性是不证自明的。漆艺通过漆液发挥粘合剂、保护膜、亮光油的作用,和皮胎、木胎、纸胎、夹纻胎、象牙、竹篾等多元媒介亲密融合,借助漆和灰、布等基底材料形成漆膜层进行包孕润饰,结合金银贴花、金银平脱、嵌螺钿等技巧进行打磨装饰,通过漆液髹涂、施画进行平面美化,最后形成一个“具备万物、横绝太空”的跨媒介审美对象。

“出位之思”源出德语美学用语“Andersstreben”,指一种媒体欲超越其本身的表现性而进入另一种媒体的表现状态的美学,钱钟书称之为“出位之思”[5]。艺术符号学中主要指“跨出媒介体裁的冲动[6]134”。“出位之思是任何艺术题材中都可能有的对另一种体裁的仰慕,是在一种体裁内模仿另一种体裁效果的努力,是一种风格追求……追求其他体裁的效果是艺术符号表意的一种自然趋势。体裁是载体-渠道-媒介这些符号文本的物质形式的文化程式。[6]136”英国艺术哲学家沃尔特·佩特(WalterPater)认为,“出位之思”是艺术“部分”摆脱自身的倾向,“建筑尽管自有规则……却似乎追求达到图画的效果,而雕塑企图跳出自身的行事条件而追求色彩。”[7]本文主要借以指审美主体对客观对象的解读中,产生了一种跨媒介的审美想象和传释迁移。文章立足漆艺这门综合媒材艺术,分析其在胎骨层的跨界派生、附饰层的交相引发和纹样层的秘响傍通,从而引导了人们对其进行跨媒介的审美切换,让漆艺从原来的表现语言中延伸出新的审美特质,让漆器本体成为庄子所言:“物无非彼,物无非是……是亦彼也,彼亦是也”的跨媒介产物。本文撷取古代岭南漆艺案例,探讨“出位之思”在胎骨层、附饰层、纹样层中的具体体现。

二、古代岭南漆艺胎骨层的跨界派生

“就漆器而言,素胎为胎骨,亦称坯胎、器骨,在其上褙布、铺麻则是胎‘筋’,刮漆灰为胎‘肉’”[8]。制胎工艺要充分利用生漆固化成膜后富有光泽,还具有耐久、耐酸、耐溶剂,以及防潮、防腐蚀等一系列独特性能来保护和美化质器。胎骨一般用生漆为原料,粘合其他媒材如麻布、粗灰、细灰来增加器具的韧性、弥补器表的气孔和瑕疵,经过反复打磨后,咬合度强,硬度较高,能经得起千年的考验。如距今2000多年的西汉南越王墓西耳室出土的圆形漆盒,从脱落的漆膜,依然可以清晰辨认出漆灰层掩映下裱布的丝织纹路。所以,从古至今,漆都是一种包孕型的复合媒材。生漆的这些化学属性使得胎骨层在生漆髹饰、漆膜包裹下,出离其原来的形态、质感、视效,派生出许多焕烂多姿的“出位之思”。

漆器胎骨是我国现存唯一一部古代漆工专著明代黄成《髹饰录》中所言的“质器”,杨明在注释时指出,“古代漆器除了木胎,还列出了篾胎、藤胎、铜胎、锡胎、窑胎、冻子胎、布心纸胎、重布胎等其他材料”[9]12。古代岭南漆艺的胎骨非常丰富,仅广州西郊石头岗、东郊龙生岗、东郊黄花岗三大汉墓就出土了一定数量木胎、夹纻胎、铜胎漆器[10]49,基本齐备了同时期其他地域出土的漆器胎骨种类。被田汉先生盛赞的“静女心如髮,名师手有神,阳江朱漆好,留得岭南春”的广东阳江漆艺肇始于宋代、强盛于明清,它的漆皮箱、漆皮枕最为出名,“老义和”“广泰成”就是当时闻名遐迩的漆艺作坊。这种皮胎、纸胎漆器为岭南漆艺的一大特色。清代广产外销髹漆折扇,多销往东南亚一带以及欧美,享誉海外,是骨器胎质的漆艺代表。“广东锡胎茶壶,用螺钿嵌花边,中央嵌象牙花鸟,俱颇艳丽璀璨”[10]145。可见古代岭南漆器胎骨的丰富面貌。

图1 阳江漆艺院修复的漆皮枕

1.古代岭南皮胎漆器

杨明注解《髹饰录》曰:“质乃器之骨肉, 不可不坚实也。”[9]11而古代岭南漆器最有地域特色的代表——阳江漆艺却是喜欢以牛皮作为底胎,想来韧性有余而坚硬不足。但是通过绷在木架、藤框上,借助漆液“如胶似漆”的咬合属性,经过打磨、刮治等,却变得坚不可摧。据《阳江县志》载阳江生产的漆皮箱、漆皮枕在南洋等地颇受欢迎,驰名中外。这种漆皮枕(图1),先在木架上用藤丝编织枕头外形,再套上一层牛皮,熨平后在表面髤饰完成。主要作为日用品器具形式出现的漆皮枕,髹涂漆颜料和充分打磨后,漆膜层材料的质感优势就展露无遗了。看起来枕头色泽光滑,结构坚挺硬朗,类似石枕、玉枕的视觉观感,而实际上材质温润雅朴,软弹适中,又有棉花、谷物填充枕头的手感,并且不变形、不开裂、防虫防蛀、轻便耐磨。漆枕里的木架、藤丝、牛皮经过漆材料的作用,超越其本身固有的表现性,而具有了玉石等硬材料的视觉状态和纤维等软材料的触觉效果,这种悖反式的“出位之思”,是古代岭南漆艺胎质层跨界派生中最鲜明的代表。

2.古代岭南夹纻胎漆器

黄成《髹饰录》中的布心纸胎、重布胎就是汉唐以后的“夹纻”胎。所谓夹纻胎漆器即脱胎漆器,是先用泥、木或石膏做成器物模型作为内胎,然后在其外面逐层地用麻布或绢帛沾生漆裱糊,等麻布或绢帛完全干硬以后再去掉内胎,形成脱胎器物[11]53。1372年(明洪武五年),广东重修了佛山祖庙,里面的几件明代漆朴脱胎夹纻神像[12],和一般庙宇供奉的雕像大小相仿,乍一看,和石雕、木雕材质的佛教造像并无二致,视觉效果上呈现的重量感、力量感、体积感毫不逊色于实心的硬质材料,而神态、表情、动作却显得栩栩如生、活灵活现。实际这一批神像是用漆液粘贴麻布在泥胎上经过“堆塑泥子”①所谓堆塑泥子,就是塑造作为内范,在表面糊布的偶像。详见王世襄:《髹饰录解说》,三联书店2015年版,第134页。到“脱纱”②所谓脱纱,即在泥塑完成后,用漆灰在上糊满布并加髹饰,以及去掉泥塑,使布胎成为脱空像的过程。详见王世襄:《髹饰录解说》,三联书店2015年版,第134页。翻模而成。这种漆器佛像多是中空结构,重量很轻,夹纻胎媒材,适合于塑造体形巨大又可灵活移动的造像,同时又不损耗细节的细腻。因为麻布多为苎麻平纹布,经过大漆渗透和反复打磨,填平了一般翻模器物容易产生的坑坑洼洼,在色漆髹饰之后,质地变得更加光滑细致,能保持造像的风采和神韵。可见,佛山祖庙脱胎夹纻塑像,胎骨以泥、布为主,包孕在彩色漆材料的髹涂装饰之下,获得石雕、木雕等媒介的表现效果,在漆器塑像中不失为视知觉上的一种“出位之思”。

广州汉墓出土夹纻胎漆器有碗、耳杯和六博盘(棋盘)等[13]12。众所周知,漆器最早是以日常器用为旨归,漆、夹纻材料更容易获得,成本较低,深受岭南人民的喜爱,生活用具如果是瓷器则易碎、金属器则贵重,南方的先人如此智慧,想到了以轻便、耐摔的夹纻胎调和漆材料来取代生活中以陶瓷、金属材质为多的用具。由于漆膜的包裹、融合,不会裸露出灰泥、麻布等材料而降低器用的品质,同时漆膜的光亮、色漆的绚烂,也不失去陶瓷、金属材质该有的某些美感。原有媒材形态经过漆的润色,重组出新的意趣。

图2 南越王墓博物馆漆屏风

3.古代岭南木胎漆器

南越王墓复原的汉代大型漆屏风(图2),为木胎漆器的岭南精品代表,其“平光亮”的磨漆工艺,让木质屏风永葆镜子般铮亮的质感。木胎材料原有的气孔、凹凸、颗粒、肌理都在漆液髹涂的包裹下一一隐藏,黑髹为底,红漆勾花,红色象征汉代火德,黑色象征秦朝水德,红在上黑在下,代表汉朝取代秦朝的历史命运,让时人面对光洁明亮的漆屏风,观明镜正衣冠。这个木质媒材已经在漆膜作用下,除却承担屏风的隔断、遮掩等器物功能外,还派生出“明镜”的物质色彩和文化内涵。

4.古代岭南纸胎漆器

广东阳江漆艺还要一提的是“纸胎”漆器,该地曾经生产过很多纸胎首饰盒、茶叶盒、漆碗等产品。纸胎漆箱子,杉木框架下的纸心和布胎,在漆灰的多层包裹下,经过漆液的润泽,产生了皮革箱子视觉质感,原有的纸胎材料发生了质的改变和升级,原来牛皮纸等脆弱属性得到改善,借助大漆“如胶似漆”的咬合作用和漆酶的化学反应,纸皮材料变得厚重、温润、结实,既轻便,又耐用。广东阳江“广泰成”就是生产纸胎漆器的著名厂家,曾在清末的南洋赛会上获过大奖。可见,在漆材料作用下,胎底的可能性不断扩展,原有媒材的视觉语言和器用功能也发生了突变,转换出全新质感。

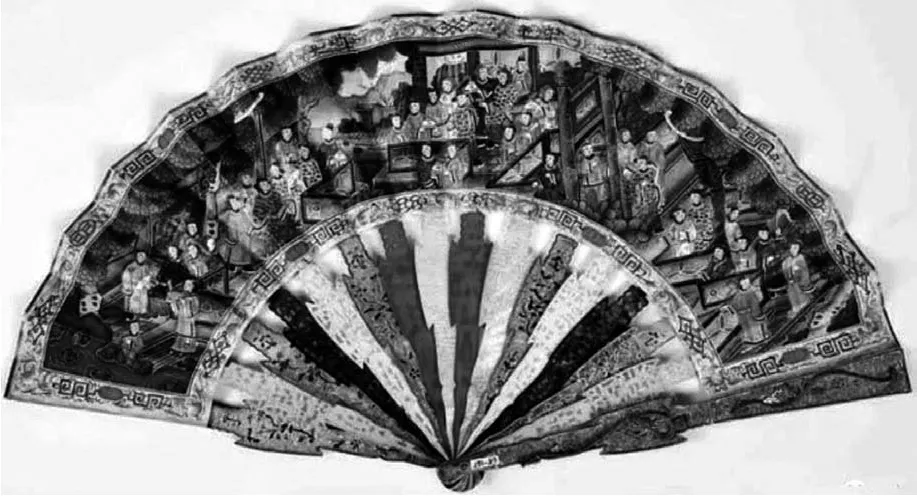

图3 清代杂骨髹漆纸面折扇

5.古代岭南骨胎漆器

明清时期,广东描漆外销折扇(图3),有许多是象牙、动物骨头的扇骨,工匠常常用红色、黑色等色漆进行髹饰,一来补平骨器上的缝隙和瑕疵,二来防虫防蛀,易于保存,三来经过髹涂的骨胎材料具有了竹篾、卷木材料的视觉质感,它的硬度、光泽都发生了转换,这样,骨胎与纸质扇面、丝织扇面组合起来,缓和了硬质材料和软质材料过渡的剧烈感,视觉流畅性更自然,彰显整体感。骨器质感经过色漆髹饰视觉上变得轻盈了,仿佛扇动的是飘逸、潇洒的“竹篾”扇骨,带来的款款清风也更为灵动清新。

综上,古代岭南漆艺胎骨层的跨界派生,是指由于漆液的特殊属性,木胎、夹纻胎、竹胎、皮胎、纸胎、金属胎等胎骨层在生漆髹饰、漆膜包裹下,其原有的形态、质感、视效发生了改变,进入了另一种表现状态,派生出其他媒材才有的审美魅力。如清代阳江漆皮枕的玉石视效、明代佛山祖庙脱胎夹纻漆神像如石雕木雕的肌理和细节、汉代南越王墓漆屏风平光亮似镜子的质感等案例,可见:借助生漆兼容并包的作用力,器骨超越了固有材料本身的特性而进入了其他媒材的表现领域,此谓之胎质层的“出位之思”。

三、古代岭南漆艺附饰层的交相引发

岭南漆艺附饰层的交相引发,指的是无论是通体附饰其他材质还是局部装饰,漆器媒介都从胎质层到附饰层发生了变化,视觉将切换在漆器器壁和附饰材料不同的介质之间,并且通过视觉思维,一方面可以直观把握媒材物理性质上的差异,另一方面升级到认知阶段,产生对不同媒介社会语义、文化内涵的体悟,从而让人产生跨媒介的“出位之思”,此为从物理层到视知觉层的“出位之思”;其二,是从工艺层到视知觉领域,如汉代金银贴花的针刺、刻切、镂空等工艺产生的水平面上的立体感,唐代金银平脱的毛雕、底漆衬色、髹涂填色等手法创设的浮雕化的视觉质感,从而产生了跳出平面装饰媒介的另一种“出位之思”。“出位之思”是一种由此到彼的跨界想象,对于漆艺这一综合媒介艺术而言,各种材料的交相引发,需要依靠视知觉的感受和认知,即视觉思维:“知觉与思维相互需求。它们互相完善对方。知觉的任务应该只限于收集认识的原始材料。一旦材料收集完毕,思维就开始在更高的水平上出现,进行加工处理的工作[14]”,从而才能从更高级的阶段体悟“出位之思”超越视觉直观的深刻语境。

1.从物理层到视知觉层的“出位之思”

“漆器的附饰大多采用镶嵌或用金银等贵金属作装饰”[11]54。仅以汉代为例,始于战国时期的银釦器和铜釦器在岭南得到了传承,南越之地出土了不少“釦器”,即用金属或玉等物质镶嵌在漆器上,起装饰和加固作用的漆器[15]。

?

从上述表格可见,釦器附饰工艺在汉代岭南墓葬中少而精,弥足珍贵,是漆器中各种器用、墓葬物品的重要部件。金属配件的延展性好,可以匹配各种形制的漆器;金、银等材料性能稳定,可以经得起时间的考验;金、银、铜等富有光泽,与漆器髹涂后漆液的光亮度交相辉映,异质同感。这种局部暴突的装饰附件,其物理特征如:颜色、冷暖、纹理等和漆器主体是不同的,但是“视觉质感”①法国美学家德卢西奥·迈耶在《视觉美学》中定义曰:“视觉质感也许就是我们所看到过的质感,这种感觉似乎与我们的眼睛很亲近,甚至会吸引我们亲手去触摸。或者说,是一种通过真实物质感引发的视觉上的感觉。”([法]德卢西奥·迈耶:《视觉美学》,李玮、周水涛译,人民美术出版社1993年版,第105版)如:光涩、软硬和漆材料又比较接近。通过工艺的嫁接组合,改变了原有对木胎、纸胎、夹纻胎等基底朴素的视觉直观,由于增添了一种新媒介物理属性的“和而不同”,引导人们对漆器的审美认知多了另一种“出位之思”。

众所周知,上述的附饰工艺是突出在漆器表面的,它造成底胎层、漆髹层、装饰材料层之间媒材界限的巨大跳跃和视觉差异。而更多漆器的附饰工艺却是借助漆的融合、打磨等工艺,与胎质层统一在一个水平面上。如汉代嵌金银附饰,日本明治至昭和时代,著名漆艺家六角紫水注解《髹饰录》云:此三法(嵌金、嵌银、嵌金银)皆是指使用金属片、屑、线等进行镶嵌[17],可以达到附饰和漆底在同一水平的效果。古岭南所属的广西合浦西汉木椁墓曾出土一件漆器,其上贴饰的金箔竟达 113 片之多。金箔之上彩绘狩猎、飞禽、走兽以及海水、翔云等纹样[18],为岭南地区汉代金银贴花的典型代表。金银镶嵌的“出位之思”让古代漆器表面滋生了胎底质感之外的金属意趣,金银贴花箔片的色泽、肌理和上面的彩绘的图案,与光滑漆面完美融合而又“和而不同”,增生了不同于漆器材料的视觉质感上的另一层新意,让低调含蓄的漆器材料变得雍容华贵,通体闪耀辉煌的色彩,让审美哲思从木胎媒介出位到黄金附饰的视觉美感中。这种“出位之思”,一方面指的是经过工艺的巧妙嫁接,在古代岭南漆器上的异质同构异感,视觉审美从胎底媒介过渡到附饰金属的领域;另一方面指的是金银的物理属性,经过视觉思维的加工,激发了社会学语意,超越漆器形制,引起了金银与身份的象征等深层意义的思考。《汉书·地理志》载:“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国……自武帝以来皆见献。有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离、奇石异物,黄金杂缯而往。”[19]可见海上丝路的开辟,为汉代贵重金属的获得提供许多便利,古岭南虽然属于南蛮,但是富庶程度从漆器作品中可窥见一斑。当时汉代厚葬之风盛行,谶纬之学勃兴,“贴饰金箔片裁剪而出的各种祥瑞之漆器,理所当然地成为富贵之人升仙理想的最佳载体”[20]5,从而漆艺审美又从物质媒介转变为文化载体,交相引发出“出位之思”。

这样的古代岭南漆艺附饰案例非常多。西汉南越王墓东耳室曾出土大小博局(棋盘)2件,髹褐色漆,木胎已腐朽,根据四个铜边框整理斗合可知,棋盘面大的为60厘米的方形,小的为49厘米的方形,同时挖掘出的还有身边的金片13片,银圆片4片,金片镂空,卷云纹形,每片长11厘米、宽4厘米,锤打而成,是大博局上的装饰品。银圆片直径2.5厘米,出土于小博局残片上,是为小博局的装饰品[21]。根据这个尺寸估计,这两个棋盘的金银贴花装饰覆盖了棋盘的大部分面积,可以想见,当时该漆器通体明亮、灿烂异常的富贵气象。金银片的铮亮光洁、金碧辉煌,木胎材质已经完全淹没和包裹在附饰配件中,让这两件博局漆器从木材本质进入到金属质料的品位里,产生了“出位之思”。视觉思维对两种材质信息收集整理之后,进入高级的认知领域,金属附饰指代的墓主人身份高贵、财力雄厚的社会语义就不言而喻了。

除了嵌金银,嵌螺钿也是附饰工艺的一种重要手法。如清代的广作家具中的紫檀木镶嵌彩色螺钿广作家具作品,结合了“衬色甸嵌”工艺,从木质到螺钿,增添了另一种媒介的视觉美感。“衬色甸嵌”即黄成所说的“色底螺钿也。其文宜花鸟、草虫,各色莹彻,焕然如佛郎嵌。又加金银衬者,俨似嵌金银片子,琴徽用之亦好矣”[9]78这种工艺利用螺钿等贝壳薄片的透明性,使得下面髹涂的不同色漆渗透出不一样的色彩和光芒。当中提到的“佛郎嵌”即是珐琅,“焕然如佛郎嵌”就是让漆艺家具产生出“景泰蓝”般的视觉效果。如果衬上金银色漆做底,或者加装上金银箔片,则更是光辉灿烂。《汉书·地理志》记载:“粤地……处近海,多犀、象、砒猖、珠矶、银、铜、果、布之凑。中国往商贾者多取富焉”[22]。岭南地域易得贵重金属,从而岭南漆艺表现出了其他地方漆器难得的富贵之气。紫檀木镶嵌彩色螺钿广作家具工艺复杂,做工精良,海贝等螺钿材质、珐琅视效,“出位之思”交织,各种媒介焕烂生辉。

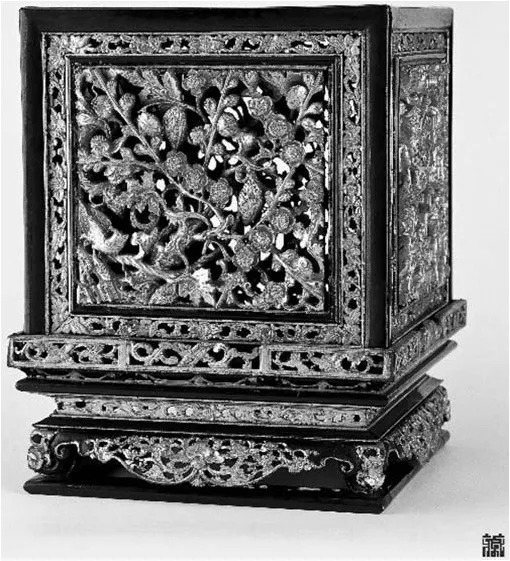

图4 清代潮汕金漆方形宣炉罩

2006年,入选国家第一批非物质文化遗产名录的潮州金漆木雕(图4)是古代岭南漆艺的典范。“金漆工艺按贴金技法来分,有贴金、油裹金、泥金、唾沬金、描金等。潮州金漆木雕的金漆工艺主要采用漆金地贴金技法。”[23]它是附饰工艺用另一种媒材完全覆盖胎底的典型例子,经过了罩金漆做底色、装金箔做装饰,髹金漆做修饰等步骤和工艺的处理,金漆木雕平滑光亮,富丽堂皇,饱含细节,可以应用到建筑附件、礼仪器物、家居用品和工艺摆设中,木雕胎底的物理属性早已被金银质感所取代,看起来华丽、隆重,摸起来细腻、光滑,这种通体覆盖金箔和金漆的工艺,带给人们“出位之思”的无限想象,让木雕的视觉感受为黄金的美学气质和价值语义所取代。

2.从工艺层到视知觉层的“出位之思”

工艺美术理论家杭间在《手艺的思想》中说:“手艺是一种构思、设计,也是一种游戏。构思、设计都要遵循一定的规律,游戏也得服从游戏规则。然无论构思、设计还是游戏,最为精彩的地方却正在‘出位之思’——于既定的规律、规则之中涌现灵感的闪光,获得游戏的自由,而这,亦即是一种创造,戴着镣铐起舞般的自由发挥。”[24]漆工艺手法之多只从明代黄成《髹饰录》一书就可见一斑。其中附饰工艺也常常因为出位之思的一点小技巧,为漆艺作品带来了视知觉上跨媒介的新意趣。

(1)金银贴花

汉代的金银贴花技法实际上是金箔贴花和镶银花片。“汉代漆器上的镶嵌技术有两种,一种是用金银箔贴花,类似金银平脱,实际上是贴金技法,一种是直接用金银片镂刻成各种图案贴在漆器素胎表面,然后上漆打磨齐平产生金银平脱效果。”[25]8前者用漆液简单粘贴金银箔片后,不再髹漆,附件容易脱落,浮在漆器表面;后者贴饰后还有打磨、髹涂等工序,则更为牢固,是后来唐代金银平脱的滥觞,并且金银箔片与漆器本身齐平,金属色彩和漆色交相辉映,更显富丽堂皇。

“金银贴花工艺除了剪裁之外,纹样的细部主要依靠彩绘以及少量的针刻而成。”[20]5在汉代漆器中金银附饰,常常通过针刻这一手法,让金银贴花产生了凹凸变化的肌理,底漆从镂空处渗透出来还会闪耀着与金属质感不一样的漆液光芒,并且在金属平面和漆器平面齐平的二维空间中产生了立体化的“出位之思”。由针刻发展到镂切是汉代金银贴花工艺的一个进步。如广州西汉后期四座墓出土的漆器上面发现许多金饰片装饰。该贴金材料质薄如纸,原来似为一整片,出土时碎裂成小片,镂空刻画了多种不同的图案花纹,上面再描划黑色浅纹[13]293。汉代锥划技法越来越成熟,在薄如蝉翼的金箔片上镂刻,刀法生动流畅,刻画的线条飘动飞舞,弧线流畅精致。刻画好花纹后,还在纹饰上填满黑漆,这样,黑漆勾画图案衬托在金箔平面和漆器平面上,对比强烈,触觉上是平整光亮并且找齐在同一个平面上的,而视觉上又可见几个层次交织出的立体感,从而表现出平面艺术媒介没有的审美状态,成为一种“出位之思”。

(2)金银平脱

“唐代漆器金银平脱,是从汉代金箔贴花和镶银花片,以及三国两晋南北朝的金银渗镂漆器等装饰法发展起来的,为增加华贵精美的艺术效果而采用的一种镶嵌技术”[25]8。明代黄成的《髹饰录》言:“嵌金、嵌银、嵌金银。右三种,片、屑、线各可用。有纯施者,有杂嵌者,皆宜磨显揩光。”[9]79王世襄先生分析该工艺,即是用金、银的薄叶,镂切成物象花片,或再在上面加刻线纹,贴在漆器表面,上漆若干道,使漆地与它齐平,然后再将花片磨显出来[9]79。其实这描述的就是唐代金银平脱的工艺。它是一种金银片剪裁、雕镂、镶嵌的综合漆工艺,其花片雕刻的工序分为“透雕和毛雕两种,透雕是将花纹刻透,如同剪纸,毛雕是花纹不刻透,刻画线满髹漆后经过磨显刻画线部分留下漆线,有画线的感觉。”[25]10这样,在金银平脱的金银箔片上就留下了金片和漆线交织的微妙区域,在视觉质感上,容易让人产生浅浮雕般视错觉的“出位之思”。

据中国社会科学院考古研究所漆器数据库①中国社会科学院考古研究所漆器数据库:http://www.kaogu.cn/cn/xueshuziliao/kaogushujuku/qiqishujuku/2013/1025/31711.html显示,岭南地区的金银平脱漆器很少,这与唐朝皇帝反对奢靡之风的多番禁令有关。广州唐墓群曾出土一件金银平脱铜镜,现馆藏广州市文物考古研究所,显得弥足珍贵。该镜圆钮方形,镜子背后的漆平面均分为四个方格,借助漆液的粘合性,采用金银平脱技法,贴上了镂刻精致的四片芙蓉花纹样的金箔,花瓣上有针状放射型线刻,花纹四周装饰了一圈波浪形金箔[26],通过磨显后,金箔晕色,透露出髹饰的褐色漆。沈福文老师注解的金银平脱装饰法“系将金银薄片剪刻成各种人物、花卉、鸟兽等纹样,在探涂打磨光滑的漆胎上面,用胶漆粘贴牢固,等十分干燥后,全面髹漆二三层,再经研磨显出金银花纹。这样花纹与漆底就达到同样平度,加以推光则成精美的平脱漆器。金银花纹,面较宽的地方还可以雕刻细纹,但不将金银片刻透,谓之毛雕。更显得精致。”[10]72广州唐墓群出土的铜镜,中间贴四片芙蓉花纹样的金片,金片比较厚,线刻装饰,毛雕加上镌刻,露而不透,富有花瓣的层次感。在四周用金箔细线绕着金片花纹再装饰一圈。这个唐代平脱铜镜,它创造的浮雕质感,主要是通过金属片、金属线的对比在漆底映衬下产生明显的对比而激发的。环绕铜镜花纹四周的波浪形金箔线和四个方格中的芙蓉花金片,摸起来是平的,看起来是立体的。该芙蓉花纹样的金银平脱铜镜,底漆衬色在后,贴金银后,髹漆填色在前,能清晰看出金片上面线、面的对比关系和花纹雕镂后的图底之别,创造了画面视觉上的“平面深度”。艺术家通过色漆、金片、金线、推光等安排、组合,让平面纹样在视觉上激发出“浮雕感”的“出位之思”。

综上,古代岭南漆艺附饰层的交相引发,一方面从物理层到视知觉层,分析了汉代贴金银薄片、清代嵌螺钿家具、潮汕金漆木雕等漆器材质和装饰附件异质同构异感,视觉质感上的“和而不同”,引领人们切换在不同媒介之间,并激发出不同媒介的社会语义认知,从而产生了跨媒介的“出位之思”。另一方面从工艺层到视知觉层,分析了汉代金银贴花的针刺、刻切、镂空等工艺经过漆液的黏贴、渗透、髹涂等创造的二维平面立体感,唐代金银平脱的毛雕、底漆衬色、髹涂填色等手法创设的浮雕化的视觉质感,通过工艺技巧创造了跳出平面装饰媒介的另一种“出位之思”。

四、古代岭南漆器纹样层的秘响傍通

第一个提出“秘响傍通”这个美感活动的是南朝理论家刘勰,《文心雕龙·隐秀》云:“夫隐之为体,义主文外,秘响傍通,伏采潜发,譬爻象之变互体,川渎之韫珠玉也。”提到了易经中阴阳卦象的互异常常会唤起或得到另一个卦象,说明艺术之间的互通有无和跨界双关,也是“出位之思”的一种互文。西方将“秘响傍通”翻译为“Inner Thoughts from the Opposite Side”,颇有相反相成的意味。这里将“秘响傍通”理解为某一种艺术摆脱自身的局限,表现出其他艺术擅长的状态,将含而不露的审美深意,表达得深广而丰富。此处借以分析古代岭南漆器纹样跳出图形、样章的惯性套路,以形式上的表现力,演绎了其他艺术的特性,借助“出位之思”,创造了多元的视觉美学。

“纹样是装饰花纹的总称,又称花样、花纹等,也泛称纹饰或图案。”[27]从工艺出发,六朝的“斑漆”、唐朝的“雕漆”、宋代的“戗金”和“犀皮”等都能创造出立体感、浮雕化的漆器纹饰来,但是从目前留存的古代岭南漆器历史文物来看并不多见。本研究撷取髹涂施画的漆器装饰图案,即“采用生漆制成的半透明漆,加入某种颜料,在已干的早已髹好的底色上作画。其色泽光亮,不易脱落”[11]53所产生的图案意趣,分析其打破平面构成创造立体感,解构静态画面构筑动态感,让漆平面走出二维和静态的格局,超越其本身的表现性而进入立体艺术、动态艺术的擅长领域,是谓秘响傍通的“出位之思”。

1.平面图案的立体感

“漆器的花纹,仍然是继承铜器的平块图案和刻划纹饰的优良传统而加以发展的。在采画时,运用刚柔粗细的笔法,配合多种群明艳丽的颜料,挥洒自如的绘出灵活、生动、流畅的图画,这一创造,为过去所未有的一种艺术手法。”[28]55

图5 广州先烈路黄花岗1048号汉墓出土的漆盘纹饰

广州先烈路黄花岗1048号汉墓出土的漆盘(图5),其装饰花纹,就有出离于一般图案多层的别具一格的立体感,是同时期其他地区的漆器花纹中所未见的特例。该盘面平整,周边有凸唇,平底,盘心为黑漆地,盘面用金色涂绘四组同系凤形纹,出土时,该花纹的金色光泽灿然夺目,纹样突出,但过后色调逐渐暗淡变成茶褐色。盘面用朱漆绘制了一个“井”形方格,盘心还有一条鱼形纹。细看其施画的技巧,可以发现,井字格的朱漆勒线巧妙打破了扁平画面,将整体格局分出了三个层次:金漆凤形纹、井形方格和鱼形纹。这样,飘逸流动的凤鸟图案倍增运动感和扩张性,游动在最上层。而中间的井字格的施画技巧非常微妙,它通过叠加线条的方式,将部分掩盖在凤形纹的下方,从而虚构了另一层空间,让凤形纹漂浮跃动其上。而第三层则是尖嘴瞪眼翘尾的鱼形图案刚好填满了中间的留白,与中间层的井形方格又拉出了一定的景深,从而创造出一种具有“平面深度”的透视感,既有点线面的几何关系,又有纵深的视觉效果。髹漆施画技巧的“出位之思”,让平面图形在二维空间延异出立体化的多维视效,使装饰图案摆脱了扁平化的藩篱,进入了立体景观的表现之境。

2.静态纹样的动态感

一般来说,纹样是以点、线、形等造型元素按照美的法则构成的静态图形。以广州市郊出土的汉代漆器为例,主要有凤、龙、云、雷、辟邪、怪兽、动物纹、植物花纹、吉祥图案等纹样,“在笔势方面,较楚器略为活跃”[28]57,与同时期的马王堆汉墓漆器、楚国漆器相比,有岭南地区与众不同的地方。通过匠人色漆施画方式的处理,汉代岭南漆器图案跳出循规蹈矩的髹涂范例,洋溢出一种跳跃的动态感,打破了静态装饰图案的壁垒,塑造了静中藏动的美学,这种出格就是一种“出位之思”。

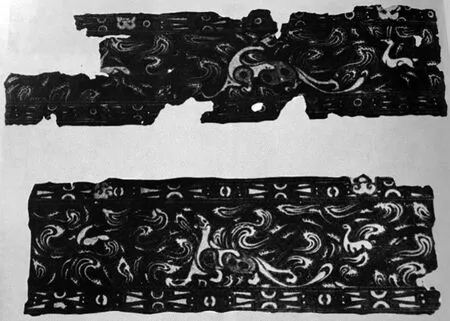

图6 广州龙生岗出土长方形漆箧的怪兽云纹图

广州龙生岗出土的几个长方形漆箧(图6)主要是用S形、C形线条,描绘了各种生动活泼的装饰图案。有的盖顶描画了或伫或翔的海鸥和鸟穿梭于云海纹样中,有的盖顶平面主体花纹为金色柿蒂纹,左右有奔驰的小鹿,在坡面绘长发猴两手执络具追逐跃马,其前又描绘奔鹿作回顾状,画面富有变化,周围环绕着S形的马、狐、鹿、猴、鸟类等动物图案和C形漩涡状的卷云纹。“龙生岗出土的漆器以朱描飞动的卷云纹为代表,中夹以青绿色,线条细长如柔丝,又极宛转奔放,富有节奏感,鸟兽活跃穿插于起伏的云海中,形象生动,色彩浓重深厚,富有创造性,具有明显的地方特色”[10]48。岭南漆器汉代装饰纹样最大的特点就是永远奔涌着生生不息的生命力,许多旋转运转的S形、C形线条让装饰纹样改变了静态艺术的单调感,涌动着生动气象。这些运动变化的线条互相缠绕,彼此交织,一脉相连,气息贯通,富有节奏,至动不乱。“‘至动而不可乱’既是在各种运动变化之中,在种种杂乱对立中,在相摩相荡中,仍然保持着自身的秩序。”[29]汉代岭南漆艺髹涂线条的飞动之美,跳出了一般装饰图案的对称、平衡格局,背离了既定规则的“出位之思”,旁通到了另一种非常现代的超越时代局限的新思路之中。

综上,古代岭南漆艺纹样层的秘响傍通,主要结合髹漆刻画产生的平面静态图案,分析其画面构成形式,一者触类旁通出三维艺术的“平面深度”,二者通过“视觉张力”伏采潜发出动态艺术的“运动感”。

五、总结

古代岭南漆艺是卓然独立于中原漆艺的存在。虽然它不身处中国漆艺的核心地带,但是无论是媒材、工艺、风格都不逊色于楚滇、两广和江浙等地的古代漆艺,其“出位之思”的审视,更打开了古代岭南漆艺美学“秘响傍通、伏采潜发”之新路径。

古代岭南漆艺的“出位之思”主要表现在胎骨层的跨界派生、附饰层的交相引发、纹饰层的秘响傍通。第一,各类胎骨器质在生漆髹饰、漆膜包裹下,其原有的形态、质感、视效发生了改变,呈现出另一种状态,派生出其他媒材才有的审美魅力。此谓之胎质层的“出位之思”。第二,古代岭南漆艺附饰材料,从物理层的异质同构异感,工艺层各种媒介的交相引发,创造了视知觉层的“出位之思”。第三,古代岭南漆艺中髹漆刻画产生的图案,其画面构成形式出离了平面格局和静态状态,进入到立体化和动态性表现领域,延异出“出位之思”。

英国艺术哲学家沃尔特·佩特(WalterPater)说:“虽然每门艺术都有着各自特殊的印象风格和无法转换的魅力……我们可能会发现在其对给定材料的特殊处理方式中,每种艺术都会进入到某种其他艺术的状态里。这用德国批评家的术语说就是‘出位之思’——从自身原本的界限中部分偏离出来;通过它,两种艺术其实不是取代彼此,而是为彼此提供新的力量。”[30]漆艺作为一门综合艺术,媒材和工艺非常丰富,在艺术内部即可唤起人们的“出位之思”,成为庄子所言“物无非彼,物无非是……是亦彼也,彼亦是也”的跨媒介产物。