论杨法的奇篆①

杨 帆(四川大学 艺术学院 ,四川 成都 610065)

一、“穷经礼义”与“天性狷妙”

杨法,初名世法,事亲以孝,故字孝父,又字己军②杨法字己军,然各著录书或作“巳军”,或作“已军”,皆误。如李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》卷三、马宗霍《书林藻鉴》卷十二作“巳军”;震均《国朝书人辑略》卷四、李放《皇清书史》卷十四作“已军”。杨法书画作品题款皆作“己军”,观其自刻白文印章“杨己军印”及篆书题款,字形为“己”甚明,则既非“巳”,亦非“已”。今人著录及诸论文延上述著录书之误作“巳军”或“已军”,乃以讹传讹,当正。,号石宬。据其书画作品中署款及印章,又字孝穉、己君、己父,别署白云帝子、孤云馆。上元(今江苏南京)人,寓居扬州。生于康熙三十五年(1696)三月二十九日,卒年不详。《中国古代书画目录》第二册著录杨法《隶书轴》,作于乾隆二十七年(1762),现藏故宫博物院,这可能是目前所见杨法有纪年作品中最晚的一件[1]。并且,此年之后,其行迹未见有记载者,故乾隆二十七年杨法尚在世,其卒或在此年,或在之后。

己军终生布衣,在其《告子》诗中,尝以“不士复不商,无荣亦无辱”[2]谂其子,此实亦己军之自况。就文献资料看,己军一生先后行迹所至,不过北京、湖北、湖南、江西等地。而中年以后,则主要往来于南京、扬州之间,寓居扬州地藏庵的时间为多,谋生以卖文、鬻书画为主。又与小山上人以及“扬州八怪”的金农、汪士慎、高翔相友善。且凌霞《天隐堂集》、杨钧《草堂之灵》、李佳《左庵一得续录》所列“扬州八怪”,皆有己军之名,故己军亦称为“扬州八怪”之一。“扬州八怪”在艺术上的一个共同特点,即皆擅诗、书、画。其中金农、郑板桥、高凤翰、汪士慎、高翔还工于篆刻,堪称四绝,己军亦然。

己军诗学汉魏,取法甚高,所作以五言古诗为多,“晚年自择平生诗九首刊于石,曰:可传已。余悉焚之。后人窃得其稿,茸之为《瓠尊集》”[3]。有萧镇者,曾得见此诗集并题七绝诗二首,有句:“及此秋灯读《匏尊》,盛唐风格杂西昆”[4]211云云,乃以盛唐诗的豪迈壮丽与西昆体的雕琢堆砌相比况。凌霞在《天隐堂集》中,则称己军:“诗情古淡惟古描,太羹玄酒非官庖”[4]212,意即是己军作诗绝不肯步履官样体式,古淡若太羹玄酒,古朴若乐府民歌,此正诗学汉魏之高度概括。惜《瓠尊集》今已不传,亦不知己军当日所择九首诗为何。其诗之见存者,有朱续曾《国朝金陵诗征》卷二三所收《洞庭玩月》等十一首,徐世昌《晚晴誃诗汇》卷八六所收《饮邻家作》等三首,以及己军篆隶作品中所书自作诗数首,于此尚可略见其诗之风采。此外,从吴森诗《送己军》句:“浇愁酒为怀人尽,卖赋金因结客轻”及高翔《送杨己军归金陵二首》句:“衿怀还放浪,不蓄卖文钱”可知,己军亦工赋、文,并且也以卖赋卖文谋生。

己军亦工画,可文献几乎未有其擅画之记载,故有的学者甚至对己军是否能绘事抱怀疑态度③《扬州八怪书画年表·序》:“关于杨法,年表中只收有书法而无其绘画,因为杨法流传下来的绘画作品实在太少,更未发现署有年款的作品。李斗《扬州画舫录》、凌霞《天隐堂集·扬州八怪歌》均说他工书法、篆刻,而只字未提及他擅长绘画,因此,杨法是否是一位画家,是值得怀疑的,即使能画两笔,成就和影响恐怕也远远不及其书法和篆刻然。”参见周积寅、王凤珠编.扬州八怪书画年表[M].南京:江苏美术出版社,1992:4.。相对“扬州八怪”其他画家,己军绘画传世者确乎极少。今日见存者,仅扬州市博物馆藏绘画册页《月季图》、《绣球图》与扇面《松鼠图》,及故宫博物院藏《写生花卉》册,皆勾勒点染,造型简练。由此知,己军擅长花卉,风格淡雅清逸,又能使诗、书、印与画和谐统一于画幅之中,交映成趣,相得益彰。“扬州八怪”中多数艺术家兼擅篆刻,己军亦如是,《广印人传》即载其精篆刻。其印章远溯汉铸印一路,近取程邃等人风格,功力颇深,惜传世者亦不多见。中国历代印风系列之《清代徽宗印风(上)》,首列程邃,而“扬州八怪”诸家亦在其列,所录己军印章计八方:“己军”“杨法之印”“杨孝穉印”“弘龙”“孤云馆印”“杨己军印”“杨世法印”“肖形”,皆其自用者,藉此略可窥见其印章之风采。

诗书画印四者之中,己军最工书,其篆、隶、行、草四体皆能,而尤称善者当属篆书。据《扬州画舫录》记载,乾隆九年(1744)五月,贺君召所建东园落成,大宴宾客,参加的书画家甚众,为园中题名者,便有己军;徽籍盐商黄氏所建黄园落成,亦请当日名士题匾题联,园中“柳下风来,桐间月上”八字,即己军所书;当日扬州名肆——伍少西毡铺题写匾额“伍少西家”四字,亦己军所书,而同被记载的名铺匾额只有明代书家董其昌所题“戴春林家”四字。又,河北省石家庄文物管理所藏己军《隶书周武王铭》,其上有己军老友心正于乾隆二十六年(1761)题长跋一段,称数年前在武林古玩店见己军书法二尺许,为好古者以数金易去[5]。这都说明,己军斯时声名与影响之大者,当在书法了。

可是,由于己军传世作品极少,并且有关他的文献记载亦甚贫乏,以致迄今为止,对其书法事以研究者甚少,专就其最擅长的篆书作讨论者,则更是几不可见。上世纪末叶出版的《扬州八怪研究资料丛书》,为“扬州八怪”研究成果较为全面之总集,其中《扬州八怪考辨集》仅见《汪士慎高翔杨法等家生卒考》[6]一文对己军生卒年作简要考述。而《扬州八怪评论集》[7]之“论书法印章”部分,所见研究成果以黄慎、汪士慎、郑板桥、金农、高翔为主,竟无一文涉及己军书印者。这对“扬州八怪”的研究,或说清代书法的研究,都是不够完善的。

《说文》心部:“怪,异也。”被称为“扬州八怪”的艺术家,“怪”应主要指他们的作品既异于书画史上的陈规旧范,也异于同时代他人的艺术风格,而皆自有创新,有强烈的个性面目。“怪”当然就不是说他们的言行绝对怪异或越出传统礼教和文人之矩度①李亚如《关于扬州八怪名称问题》:“‘八怪’人员的组成,有失意官员,有功名未就的名士,有依人作嫁的画师。他们有牢骚和不满,有时作些愤慨之言,但他们的行为和言论尚在一般常人可做可言范围之内,没有超越当时封建礼教的规矩法度之外。如郑板桥在他的家书十六通中,谆谆教导子弟遵守封建礼法,认真读书上进,称赞百川制艺,并无怪语。至于他做人为官清正,劝农济贫,别人也未因之称‘怪’。又如金农在其诗文集《金冬心集》中,多作佛家语,也无怪处。他以诗文见知于当地的盐政和地方长官,常常参与官员的宴会和作盐商家的座上客,何‘怪’之有?”参见郑奇、黄俶成编.扬州八怪评论集[M].南京:江苏美术出版社,1989:244.。被列为“八怪”的己军,其四体书尤其是篆书,便具有新奇怪异的特征,但是,若只就其奇异之表去高谈大论,而不知其所以奇异之里,无疑会阻碍研究的走向细致深入。实际上,这些被呼曰“怪”的艺术家们,不仅思想行为未为违逆正统,就连他们的艺术作品,也无一不具有坚实的传统基本功,不能因为他们在风格上的奇崛,便说他们的艺术形式美技巧可以不遵循艺术的基本规律,可以丢弃传统基本法则而突然创新。研究己军的篆书,更应作如是观。在“八怪”群体中,己军确属少有的工于篆书者。而书写古文字的书法,又绝非胸无半点学问、徒有笔墨技巧便可称善者。故在分析己军篆书的书写风格和创作方法之前,有必要就与他篆书密切相关的因素略费些口舌。

陈作霖《金陵通传》卷三九谓己军:“著述甚富”,可文献记载其著述仅《瓠尊集》,且未能传世,除此而外再无他著,似乎己军不能称之学者。没有著述不代表不从事学问,也不代表没有学力,由于当时材料的阙如,我们已不能确知当日的己军,其一生精力所致,是否不涉学问?而己军事篆之学力何在?从有限的材料中,尚可略窥其概焉。

在《告子诗》中,己军又以“既生必长成,既长必使学”“穷经礼义达,力耕衣食足”[2]训其子,此也可看做是他对自己的要求,对自身经历之写照。既得生,必当有所成,既得长,则必一心向学。而力耕以傭衣食,其基础便是要在知识上的穷诸经,在德性上的知礼义。那么,作为篆书艺术的创作,己军是如何使学的呢?从文献稀见之记载及对己军书法之评价看,他能识古字,在六书训诂方面当有过比较严格的训练。晚清学者王潜刚在其《清人书评》中,称己军颇精小学,其篆书可与清初书法大家郑簠相颉颃,所见楹帖卷册中,所书篆即多至五六百字者,皆无俗体,亦无讹字[8]1608。若言无讹字是书家写篆之基本要求的话,则作品中竟不用秦汉以后的新增俗字,对处于隶楷时代的己军来讲,必然于小学所下工夫非为浅显。此等功夫,作为篆书创作“使学”之基础,稍有古篆常识的人大概是没有异议的。

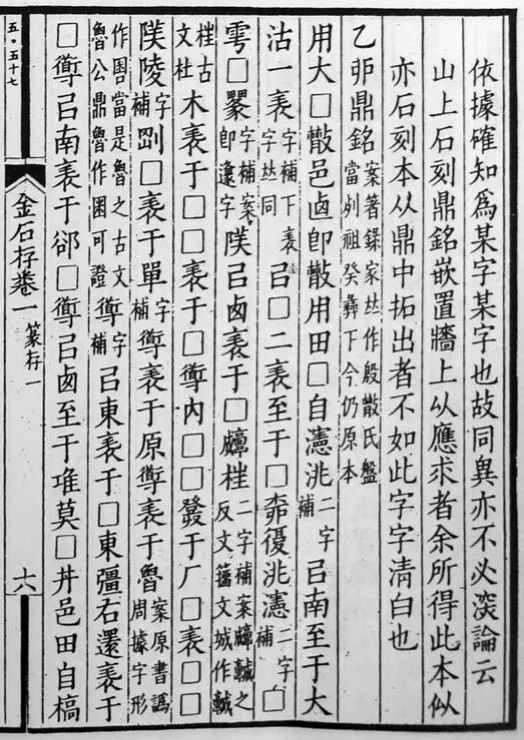

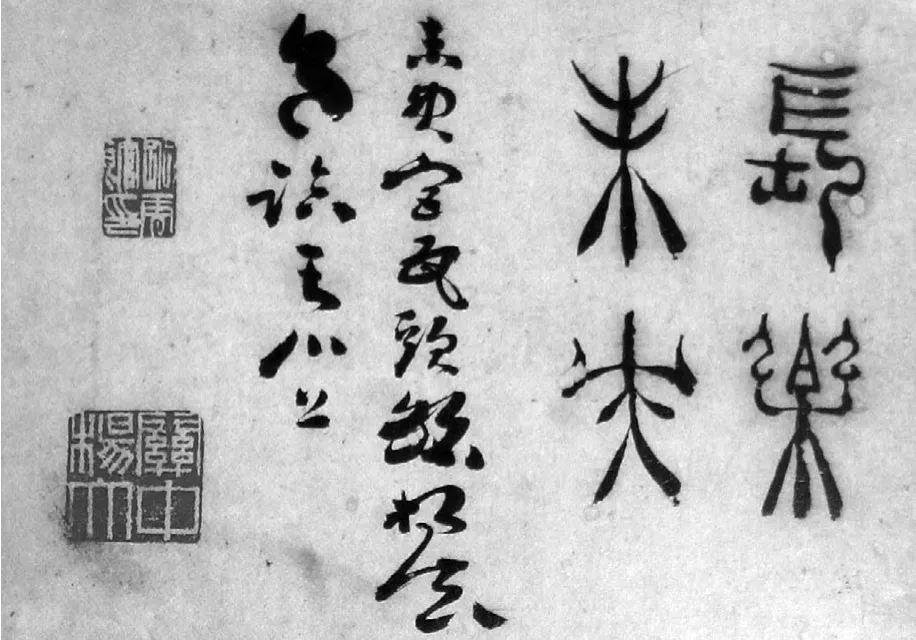

己军精小学,也不是抱几本字书如《说文》《玉篇》等看看如此简单。李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》卷三称其“精考证金石碑版”。己军三十七岁时,曾被身为大收藏家的友人吴文垐留在仪征寒绿斋中,赏玩鼎彝,考订金石,吴氏复以七律诗《斋中偶列雅玩,留杨己军茶话》一首纪其事。对有学力的书家来讲,赏玩与考证碑版的意义,不仅在于可开阔眼界,拓宽书法取径之范围,还可藉以考索文字,联系字书以证六书之所从来。近年研究己军书法而从未道明者,尚有一事当申明之。扬州盐商徐尚志家藏一古器,李斗在《扬州画舫录》中名之曰:“周太仆铜鬲”,徐氏尝嘱画家华喦绘图,而摹篆文与作释文者,则己军也。后来己军之释文被淮安学者吴玉搢①吴玉搢(1698-1773),字山夫,江苏山阳(今淮安)人。乾隆十年(1745)岁贡生,晚官凤阳府训导。清代古文字学家、考古学家,著有《说文引经考》、《六书部叙考》、《别雅》、《金石存》,皆刊行于世。载入其《金石存》卷一中(图1)。《金石存》十五卷,成书于乾隆三年(1738)仲冬,计录篆书五十二种,隶书六十八种。其书之例,不摹图而皆列其铭文于前,解题于后,并详考出处,系以时代[9]。吴氏所载己军释文,署其器名曰:“乙卯鼎铭”,据其按语,知己军所考释文有三百四十九字,且未定其为何代之物②《金石存》卷一“乙卯鼎铭”条,吴玉搢按语云:“右鼎铭三百四十九字,文字奇古,不可尽识,即其存者,亦断续不成文理。唯‘隹王九月辰在乙卯’八字可读,亦无‘眉寿万年子孙永宝’等语。与它器铭颇不相类,不知其为何代之器。”参见四库未收书辑刊`经部`第1辑第30册[M].北京:北京出版社,2000:15.。考嘉庆九年(1804)阮元所著《积古斋钟鼎彝器款识》,得知己军当日所释铜器铭文,即著录于此书卷八据拓本摹入并署曰“散氏盘”者,只不过阮氏著录此器铭文有三百五十七字,较己军所释多出八字罢了③《积古斋钟鼎彝器款识》卷八“散氏盘”条按语云:“右散氏盘,铭三百五十七字,末一行蚀其半。器藏扬州徐氏,今归洪氏。制如盘,铭曰。《说文》:‘,也。古文亦鬲字。’此器有三足,与款足之鬲迥异,当是之类。许氏解䰙云:‘三足。’解云:‘三足釜。’字并从鬲,是鬲之属。今从钱氏《潜研堂金石跋尾》,定为盘。”参见续修四库全书 [M].上海:上海古籍出版社,2002,901:668.。现藏于台北故宫博物院的西周重器《散氏盘》,乾隆初年才出土于陕西凤翔,则今人所编己军年谱,将其考释此器系于雍正二年(1724),则误之耳。不过,由此将《散氏盘》的考释工作推前近七十年,而非始自阮元,这也是当澄清的事实。己军与吴玉搢年岁相近,可能当时彼此相识而有过从,至于其释文被著录于吴氏《金石存》之原委,由于资料的缺乏,尚待续考之。此事说明,当日的扬州艺术圈中,己军在金石铭文的考订上当属佼佼者为无疑。而考释先秦鼎彝铭文必以《说文》为津涉,则己军对《说文》是不可能不下工夫的,这对他篆书艺术的学术品位无疑具有积极作用。具备此般认识,才不至纯粹从审美的怪异上去解读己军篆书,以使研究相对近真,亦且深入。

书家的基本书路决定了其书法的基本风格面貌特征,同样,书家的基本性格也会决定其书法的基本气息与格调。在人生经历与思想行为上,与“扬州八怪”的其他艺术家相似,己军一生游历在外,命运多舛,洁身自好的性格使其不肯随人俯仰。其性情古淡,寡言寡笑,纵情山水,物我两忘。生活艰危困苦,饱尝冷暖而常常白眼看人,酒酣长啸而忽忽动辄谩骂。物有不平则鸣,文士多能韵语者,则发乎情于诗焉,故从己军的诗句及友人对他的赠诗中亦可见其性情之一斑。乾隆五十七年(1752),金农曾为己军作三体诗一首,称其“天性狷妙”,勾勒的己军形象是喜笑骂怒,豪气高迈④金农赠己军三体诗有句云:“怒割乖龙耳,笑除风后奸。何如君骂坐,豪气高桓桓。……三年出游万里归,白眼如君天下稀。曾闻祝融峰顶宿,喝月倒行霜倒飞。”参见张郁明、吴岭梅编.扬州八怪诗文集[M].南京:江苏美术出版社,1996,3:222.。《说文》犬部:“狷,褊急也。从犬、肙声。”形符为犬,以其性类犬也,则金农所见的,大略是一个性子偏急而固执的己军了。高翔与己军情好如兄弟,在《送杨己军归金陵二首》中,则称之“衿怀还放浪”[4]192,盖其怀抱古今,不受世俗之缚也。而己军的诗句,若“酒酣发长啸”“欢言同啸傲”,可见其恃才放旷;又若“天地寂以寞”“无言冷露白”,可见其孤寂冷言;又若“香刹逐幽寻”[2]“咫尺幽奇境”[10],可见其寻幽览奇;他常常写景状物,物化性情,所描绘的多是孤云独雁、残月冷风、老树破籬、荒园寒山。此番性情,也许又使己军的篆书在保证学术品位的前提下,却又不走寻常故道,自辟蹊径而开出新的美学品格。

己军的艺术活动主要在扬州,而扬州因地理位置之优势,交通之发达,以及两淮盐运与漕运重镇而带来的商业繁荣,导致先后来此地的文人、书画家举不胜举。据《扬州画舫录》记载,外地来扬及扬州本地的知名书画家,自清初至乾隆末便有百数十人之多,皆各持一技,各有擅长,风格不一而争奇斗艳,堪称地域艺术文化盛极一时之典型。己军客寓扬州之时,正值乾隆元年(1736)至三十年(1765)这三十年间“扬州八怪”的黄金时代⑤据《扬州八怪书画年表·序》,“扬州八怪”的书画创作活动大体分为三个时期,即从康熙四十二年(1703)至雍正十三年(1735)的三十三年间,为初期;从乾隆元年(1736)至三十年(1765)的三十年间,为中期;从乾隆三十一年(1766)至嘉庆四年(1799)的三十四年间,为后期。而中期的三十年间,创作队伍最为强壮,老、中、青俱全,十五家亦俱在,创作的书画作品最夥,水平也最高,故称此期为“八怪”之黄金时代。参见周积寅、王凤珠编.扬州八怪书画年表[M].南京:江苏美术出版社,1992:2.。书家因所处的特定地域文化与某流派群体的艺术旨趣,在风格上自会受到影响或同化。“八怪”之中,己军的好友如金农、汪士慎、高翔等人皆工隶书,在篆书方面己军可谓独秀。但他们在艺术趣味上背离贵族化和所谓正统,或相互影响,或迎合盐商猎奇之好,这种风气对己军篆书的取向与格调多少都是有影响的。或许己军将不屑于陈陈相因的二李小篆,虽有康雍时期的小篆书法大家王澍也曾活动于扬州①《扬州画舫录》记载,扬州缙绅扁联,多出王澍手笔。熙春台上一层旧额“小李将军画本”,即其所书。雍正九年(1731)间,王氏曾为马秋玉书“天下第五泉”五字。参见李斗.扬州画舫录[M].北京:中华书局,2007:34、225、248.,但王氏追摹的那种圆匀规整的小篆道统,似乎为己军所不取。或许与他的狷妙个性一样,其篆书在审美品格上似乎也要去涉足离奇之境。并且,己军的时代,汉学未为风靡,《说文》学亦未成气候,四库开馆也是他殁后十余年的事了。因此,这诸种因素,使得即使与老辈的王澍或晚辈的学者书家同有学识的己军,在篆书上自然要走一条非同寻常的道路。至于己军的篆书究竟何如之,便必须就其作品而论了。

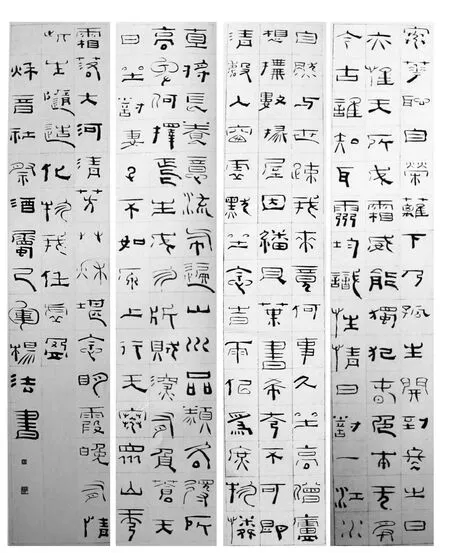

图2 杨法《五律诗四屏》(扬州市博物馆藏)

二、“篆法能兼包”

今日所见有关己军的资料极少,其遗存作品亦甚少,以致专论其篆书者竟不一见。研究清代篆书,或说对篆书创作理论之阐发,己军自是不可忽略的典型。在其自作诗中,己军有句“破砚力耕消岁月”云[11],这说明他生前是力耕砚田而勤于书画的,惜其传世者较少罢了。相较其他书体作品,己军篆书之见存者在数量上稍多,且质量上亦较高。就其有纪年篆书看,既有四十九岁时所书《篆书诗文册》之见藏于南京博物院者,亦有六十四岁所书《篆书“长乐未央”镜片》之见藏于扬州市博物馆者。这反映出己军生前的篆书创作时间跨度大,其于书用工之甚者则必在斯矣。职是之故,便可从这些有限遗存的篆迹中,窥见其艺术风格及创作特色,并予以客观之诂评。

金农在赠己军三体诗中,称其“善奇篆”。《说文》可部:“奇,异也。一曰不耦。”其义为不寻常,另一义为奇数、单独。己军的篆书,若言风格之奇崛且独立特行,其篆法上的特点确是构成所以奇崛的重要因素之一。凌霞曾在《扬州八怪歌》中称己军:“篆法能兼包”,对己军篆书特点的这种看法,现在已被书界广泛认可。然而,这个所谓在篆法上能兼包的特点,由于历来未曾被研究者说透,导致对己军篆法之认识尚处于含混不清的状况。今举一例以证之,并藉此领略己军篆法所以兼包之由。

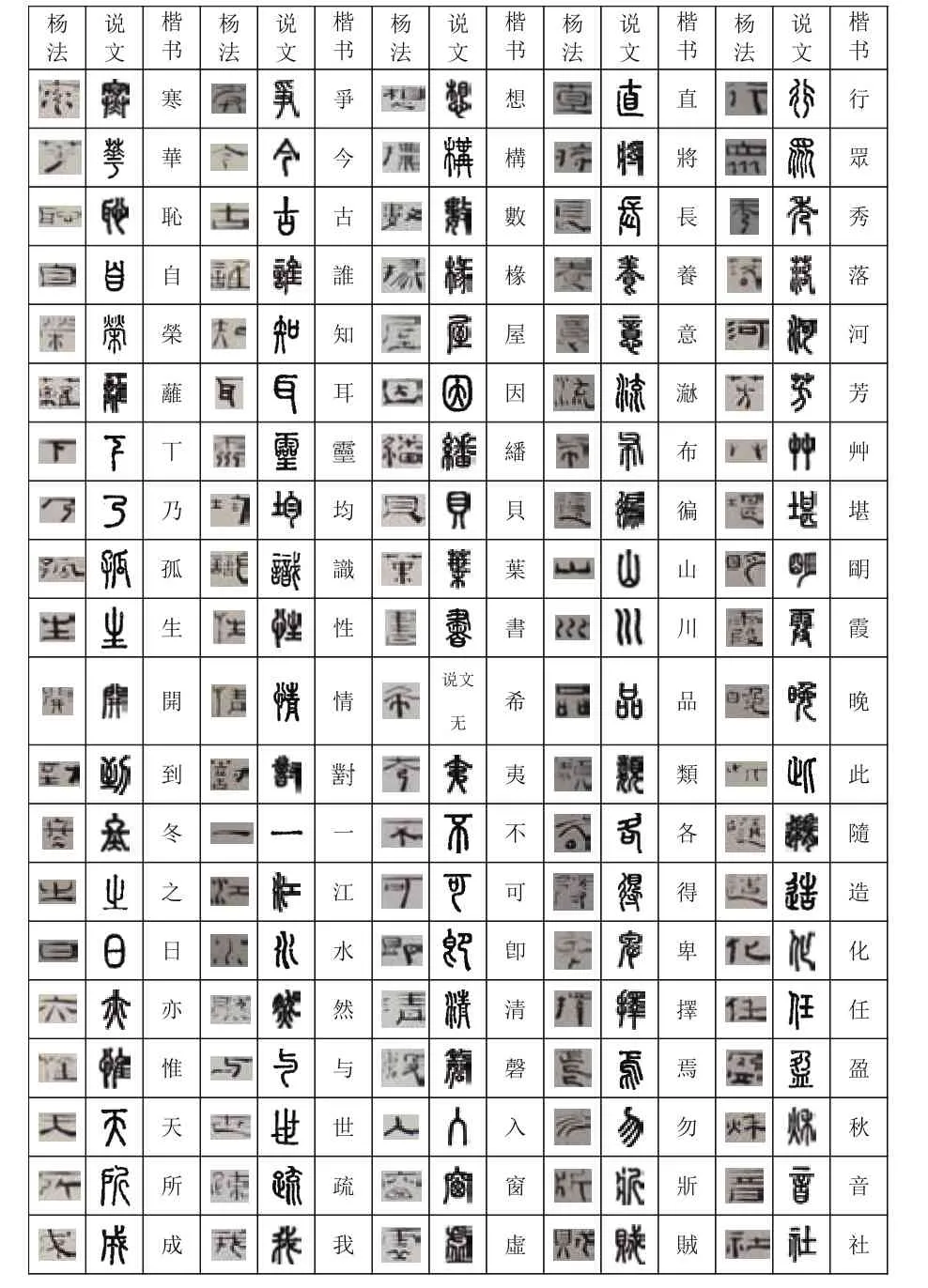

己军曾书有一件四条屏,未署年月,内容为自作五言诗数首,现藏扬州市博物馆(图2)。对于这件作品的书体归属,各著录书所称并不一致。比如,《中国书法全集·扬州八怪卷》彩版著录此件作品,定其为篆书;中国书法名家讲座之《篆书十讲》,在附入此作品时又定为草篆。在《中国古代书画图目》第六册中,则被中国古代书画鉴定组的成员定为隶书;在《中国法书全集》清代卷(二)中,亦被编者定为隶书;《中国书法》二〇一三年第五期著录此件作品,同样被编者定为隶书。所以出现如此之聚讼,似乎皆因己军在篆法上之兼包,而观者各持标准,便给出或隶或篆或草篆之称谓,故意见不能统一。今姑以“五律诗四条屏”为名,将其字形与代表篆文正统的字书《说文》相对照,列表如上。

表1 杨法《五律诗四条屏》与《说文》字形对照表

?

此作署款“秋音社祭酒属,己军杨法书”,其字法特征和大小与正文如一,四条屏计有一百七十三字,去掉重出且字法相同者,列入表中与《说文》对照的,都一百四十三字也。有部分字形与《说文》重文同者,则只列重文字形,楷书则依《说文》字形的繁体楷书出之。由表对照,既可管窥己军篆法特征之一斑,亦可就此对命以篆书或隶书之名的理由作出辨析。

称以篆书意见者,大概以六书为标准,看到此幅中字实多为篆体。从字形结构看,表中约九十余字皆以篆体为主,占总字数的七成弱。其中,“恥”“冬”“色”“無”“誰”“江”“卽”“磬”“念”“佀”“物”“布”“各”“得”“卑”“有”“負”“厵”“艸”“造”“祭”“軍”等字,则纯依《说文》篆文,或说这些字形极少见于成熟时期的东汉隶书。有的字形则又不用《说文》正文,却与重文同。如“無”字,《说文》正文作“”,己军所写本于奇字“”。奇字,即古文而异者也。“窗”字,《说文》正文作“”,己军所写本于或体字形“”。“時”字,《说文》正文作“”,古文字形“”,楷书写作“旹”,己军所写与古文同。“”字,《说文》正文作“”,在沝部,其篆文从水,省作“”,己军的字形与篆文同。“厵”字,《说文》正文作“”,在灥部,篆文则从泉,省作“”,己军所写亦与篆文同。就连许慎著《说文》时未收而被后来的徐铉增入新附的“僧”“霞”二字,己军亦是出以篆体的。《说文》无“希”,但有从希声的“稀”、“莃”、“晞”等字,己军仍是以这些篆文的偏旁而写就者。此外,某些篆体不与《说文》同,却又见于传抄古文材料而被后人录入字书者。如“”字,《说文》正文作“”,从玉霝声,或从巫作“”,己军的篆体楷书写作“霛”,此字形不见于己军时代流行的搜罗奇文异体的字书《六书通》,却见于宋人夏竦辑录古文的字书《古文四声韵》,该书“”字下有隶古字形“”,录自《崔希裕纂古》[12]。又,“萅”字,己军所写省“艸”部,与《说文》异,却与《古文四声韵》辑录《王存人切韵》的字形“”同,《集韵》:“萅,古作旾。”由此看来,己军所写篆体皆有所本,这反映出他的篆书创作在篆法上的学术保证。其篆法既出自《说文》正文,也出自《说文》重文,还出自传抄古文材料中的字形,故篆法之所兼包,此当是原因之一,也是特征之一。

有研究者认为,己军的篆书虽本于小篆,但方圆并用,面目诡异多端,风格近于汉缪篆[13]。此看法稍欠妥当,其理由如下:一,己军所书篆体,主要依据于《说文》,构形方式本于《说文》而变,然变不失六书之本。而缪篆为汉六体之一,与秦八体之摹印相类,主要施之印章、镜鉴、碑额、瓦当等,其文在篆隶之间,其点画则篆隶相融,其体则隶而非篆,繁则损,少则增,故不尽拘于《说文》,甚有讹变六书者。由此可知,己军篆体在字法上与缪篆是颇不相同的;二,己军所书篆体在构形上虽本于《说文》,但结体却又无不变化。这种因变化产生的离奇感,与缪篆的平方正直并非是完全一样的,因为多数字仍具秦篆随体诘诎的特色,点画弧线与萦曲并不少于平直与劲折。又常常夸张变形,不遵《说文》小篆圆匀的分布,而肆意长短阔狭、疏密挪让之变,很多字皆呈极不规则形,故结体之新奇怪诞与虚实相生,也与印章上缪篆那种屈曲填满的充实感显然二致;三,己军的时代,辑录缪篆的专书尚未出。集汉印缪篆之专书,以桂未谷《缪篆分韵》为最早,此书先成五卷于乾隆末,嘉庆元年(1796)桂氏复增补遗一卷才得以刊行面世。尔后又有袁日省、谢景卿、孟召鸿者,成《汉印分韵》正集、续集、三集。这些缪篆字书都是己军不能看到的,他能见的,或许只有顺、康间闵齐伋辑、毕宏述篆订《六书通》所采录印谱上的缪篆。此书自出以来,治印者多株守之,然因其粗滥无据者不在少数,为历来学者所诟,己军似乎不会仅依托这样的字书从事篆书创作的。况且,对富于才情的己军来讲,即使《六书通》曾是他的工具书,又岂会去照搬而抄字书呢?虽然如此,己军因从事碑版考证,应是博观诸体的,他刻汉印,缪篆自可于斯概见,但他于篆刻所下功夫当不如篆书深厚,若言纯粹以汉印中文字去变化篆法,可能性似不大。因此,己军篆法兼包的特点之一,本于《说文》是主要的,藉以变化的基础,仍是《说文》篆文,纵然他同时也采纳缪篆易规为矩、易圆为方的方法,但在审美效果上却与缪篆有极大的不同,故不能简单以风格的近缪篆视之。

称以隶书意见者,大概以字法与笔法为标准,认为此幅字中隶体亦实不少。由上表所列己军诸字看,尚有不足五十字为隶体,才占总字数之三成强。其中,若“自”“到”“霜”“獨”“犯”“均”“久”“想”“數”“因”“書”“清”“長”“妻”“如”“河”“化”“任”“酒”“灋”等字,在六书与用笔上竟纯为东汉隶体之特征。比如,从“水”的几个字皆作隶书三点的写法,而与小篆“水”的写法截然不同。此外,不仅字法有隶体,且在布局上也是采用隶书那种字距大于行距的章法安排,名以隶书就不足为怪了。尽管如此,笔者还是愿意定此幅作品为篆书,因为隶体在作品中的出现并不占主要比重。举个例子来说,秦代虽有以李斯为代表的学者整理出的标准小篆,却也有在权、量上刻有诏书的铭文,一般称之“诏版文”。相对李斯所书诸山刻石,这些铭文写刻草率,某些写法就跟秦简上的隶书完全相同,这就和己军的篆书颇有相似。对诏版铭文的字体归属,亦复意见不一,或以为是秦代草篆,或以为是秦代隶书。但总体而言,这些铭文在字法上仍以篆体为主,是不宜看作隶书的,只不过可以从中看到隶书浸入小篆领域的杂糅状况罢了[14]。己军的篆书创作,亦可作如是观。

有学者称,己军以草作篆,且创造“简体篆字”[15]。这种看法亦欠妥当,因为己军所写,多数字在六书上是本于秦篆的,这些篆体是不能称之简体篆书的。而另一部分不与秦篆合的主要写法,却与成熟汉隶如出一辙,若把这些字都称作简体篆书的话,那东汉时期的隶书又岂可尽呼之简体篆书?如果己军是固以篆书进行创作,则这种以篆隶二体的直接杂糅,便是他在篆法上兼包的又一特征。但是,既为篆书,为何在作品中出现数量并不小的隶体?这大概又是己军作汉印可不受秦篆束缚观念之启示吧。元明以迄己军的时代,文人篆刻号为兴盛,要皆以印宗秦汉为大帜,雍、乾以来更是直入汉人之室。关于入印文字的六书之准,在当时约有三种看法:一是发挥缪篆增损假借的特点,固不必缚于《说文》,不必拘于六书,不独缪篆,甚至所有隶书皆可入印;二是认为缪篆之病在偏旁凑合,凡刻印必本于《说文》,《说文》所无之字不得入印;三是固以《说文》为习篆要书,凡作印当先检《说文》,知从某从某,可《说文》字画又全非汉法,故刻印当知变通,正不必受制于《说文》字书。从当时印家的实践看,当然是第一种看法的影响最大。印章一类缪篆,其字法受隶书影响,篆隶相杂往往都表现在各单字之中。而己军篆隶杂糅的创作方法,却是既有纯粹篆体,也有篆隶相杂,也有纯粹隶体,是在诸体各占比重的量上的杂糅,当然,前提仍是以篆体为主罢了。

己军见存的其他篆书作品,在书体定名上虽未有上述《五律诗四条屏》或篆或隶之混乱,但其篆法则一如是法,在六书与体势上皆亦篆亦隶,而以篆为多。在构形方式与布局上,亦无不见出他自己的匠心和创造。故合而观之,己军在篆法上兼包的这些特点,实际上也就构成了他篆书被称之为奇的重要因素。

三、“落笔众妙之妙”

书法的体势因用笔而生。己军篆法之兼包之奇崛,当然便与他的笔法不无关系。其篆书风格之所以被称之为奇,则笔法亦当是又一重要因素。至于笔法的特点,金农在赠己军的三体诗中称曰“落笔众妙之妙”,此即是说,己军用笔包罗万象,具有玄之又玄、众妙齐臻之境界。需说明的是,己军在篆法上虽主要本于秦小篆,遵守六书,但在用笔上却看不出对二李篆书有什么继承。他笔法的众妙之妙,或说用笔之奇,便是以不遵二李小篆正统为前提的。当然,并不是说不遵守二李小篆陈法便能出新格造奇境,新风格的产生往往赖于新技法对旧法的破除。己军用笔多方,含蕴深广,故其篆书或被视为草篆,或被视为缪篆,有说他取法《开母庙石阙铭》《禅国山碑》,也有说他规模《正始石经》,可谓众说纷纭。可这些看法只是一孔之见,都不能算作己军用笔之奇的全面概括。书家新风格的确立,新笔法的创造,其渊源往往不是一元的。己军篆书用笔之众妙,便须从若干方面作分析,方能接近其用笔之真。

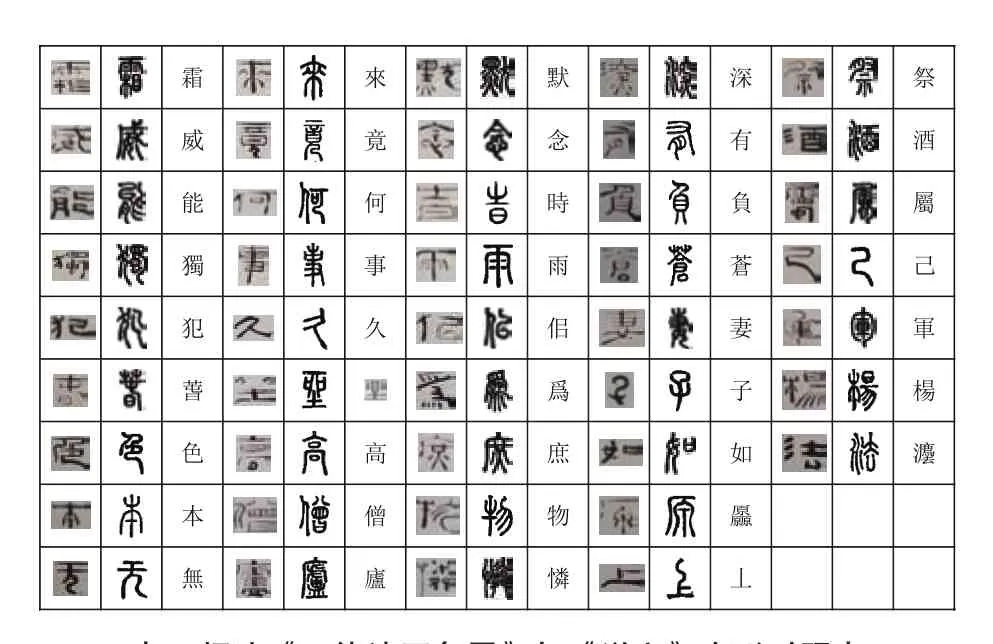

图3 杨法《篆书“长乐未央”镜片》(扬州市博物馆藏)

融入隶书、汉篆笔法,当是己军篆书用笔的第一大特征。成熟的东汉隶书,其方折、波挑的笔法与秦篆迥然不同,而汉篆不仅字法讹变,其用笔的厚重甚至亦带波挑,都明显异于秦代官方小篆的圆匀一致。己军工于隶书,又致力汉人篆迹,使他具备以如此笔法写篆书的条件。桂未谷曾就目见的清初至乾隆时期三十余家擅隶者的墨迹,作《国朝隶品》,己军即在其品第之列,并称其隶书“如左手持螯,睥睨食肉人”[8]942。《国朝金陵诗征》《皇清书史》皆称其“工草隶”。这些评价,即是说己军之隶未守汉隶正法而变态势奇。实际上,己军的隶书既有取法《礼器》《华山》一路体势平稳而波挑甚明者,也有弱化波挑势若“左手持螯”者,其风格则类于金农的“漆书”。据金农的三体诗可知,己军对东汉《开母庙石阙铭》、三国吴《禅国山碑》当下过不小功夫。扬州市博物馆藏有己军六十四岁临西汉“长乐未央”瓦当及古玉勾铭,观其用笔,篆隶相杂,极具装饰意味(图3)。这就说明,己军在取法上是颇致力于汉人篆碑、碑额、瓦当铭文的。如此大量的融入隶书、汉篆的笔法去写篆,亦可称曰隶笔作篆,这就比乾嘉时期大篆书家邓石如的隶笔作篆还早了,不过二者之间却有本质的不同。邓石如隶笔作篆,是以隶书、汉篆的笔法去嫁接和改良二李小篆,主要方法是变纤细为拙厚,易提笔中含为顿笔铺毫,寓隶之方劲于篆之圆转,在审美效果上并未背离小篆婉通之规定,故这种隶笔作篆主要体现在笔意上的借鉴,精神格调上的融合,其用笔也就不能算是对小篆的突变了。而己军则直接将隶书、汉篆的波挑笔法去写篆书,字法虽是篆,笔法则隶笔甚显,甚至某些横向笔画几无异于典型的东汉隶法,顿折与波挑毫不掩饰,在审美效果上是以违背小篆随体诘诎为代价,故这种隶笔作篆更多的是在用笔形态上的融入,痕迹过重而略显生强,其用笔当然就是对小篆的突变了。若论高下,则石如高妙而己军稍逊。

融入古文笔法,当是己军篆书用笔的第二大特征。有学者认为,己军的篆书怪异,其用笔、结构都与三国魏正始年间(240-249)的《正始石经》颇近[4]217。此石经所刻内容为《尚书》《春秋》等,各字皆以古文、小篆、隶书次第列入,因之又称《三体石经》。其小篆在结构、用笔上与秦篆保持一致,而古文则点画头粗尾细,或两端锐而中丰,形若科蚪,这种文字通常又被称作古文科蚪,今日见存的古文写本材料如春秋战国时期南方各国的盟书、竹简皆如此法。书法史上常常有各出异代而书写风格酷似或相似的作品,但绝不能说这些作品之间必然具有因果关系,必然后出者受先出者的影响,其中巧合者不在少数。如果没有对作品进行深入的研究,便会犯下主观臆测、抽样作证的错误。《三体石经》长期被掩埋,直到光绪年间才重现人间,虽己军的用笔确与这个石经上的古文颇为暗合,但如果说他一定取法过石经,证据是极不充分的。从己军篆书作品看,其点画不仅有隶书笔法的波挑,也有古文那种中丰而首尾锐的科斗状,某些笔画起笔露锋、中段加重、收笔顺势出锋,为典型的古文笔法。从字书角度看,许慎在《说文》中收有近五百字古文,今见宋本《说文》中的古文,除少数字形在写刻时依秦篆外,大部分都还是保持了古文笔法的特征。宋人郭忠恕《汗简》、夏竦《古文四声韵》都是辑录古文的专书,清初以来流行的《六书通》,亦收录数量并不少的古文。这些传写古文的字书,己军都是有条件看到的,他的某些字法直接取于《古文四声韵》便是明证。虽然不能断言己军篆书中的古文笔法一定就受到这些字书的影响,或受到其他金石碑版中那些近于古文笔法的铭文影响,但可以肯定,他的篆书与秦篆和《说文》字头篆文那种丰锐亭匀、圆笔中锋、粗细一致的用笔不同,古文笔法占有相当的比重。

融入草书笔法,当是己军篆书用笔的第三大特征。马宗霍《霋岳楼笔谈》认为,己军的狂草殆不可识,姿逸而殊无笔法[16]。己军纯草书作品之见存者极少,《中国古代书画图目》第六册著录其书法条幅一帧,为扬州市博物馆所藏,此作属行书而非草,字字皆不连,甚有静若楷势者,点画方劲,略具六朝碑版之意。不过,己军在其隶书、篆书作品中,常常以草书署款,恣肆放逸,然字间亦断多连少,字画体势宽展,波挑甚明,得章草意趣而但非狂草。这就说明,己军是工于草书的,而他写的这种章草在笔意笔势上都与他的隶书、汉篆、古文笔法有互通之处,那么,将这种章草糅合着诸种笔法去写篆书,便不是什么难事。故有的学者认为,己军把篆书写得屈曲流动,粗细幅度大,夹入草书笔法而新奇古怪,并直呼其篆曰“草篆”[17]。实际上,凡一切写得潦草的字都可称之广义的草书,如隶书的草写称之草隶,篆书的草写称之草篆。书法史上的篆书,从书刻程序讲,有刻铸铭文与手写体两大系统,一般前者应庄重仪礼之用而着意工整,如《石鼓文》与秦刻石皆是;后者应日常急就之用而不计工拙,如《侯马盟书》与战国竹简皆是,有的草书笔意甚浓,称之草篆亦未不可。书家写所谓草篆,己军当然不是第一个创造者,明代有个擅长篆书的大家赵宧光,其篆书融入草书笔法,亦称之“草篆”。可己军与赵氏的草篆在形式意趣上也是有区别的。赵氏自谓作篆无草法,便不得古雅,又谓其草篆乃任率所好,以续飞白之遗[8]326。其自信虽若此,而当时诘之者亦复不少,有的人甚至以见赵氏草篆作十日恶而难之。己军的草篆,只是融入草书笔意,使书写过程中的笔势更连贯,贯气程度较纯正的秦篆用笔高,却很少出现因草书用笔表现在点画间的游丝。赵氏的草篆,接笔简率,几于每字之中皆有游丝,飞白亦较己军为多。若论高下,则己军寓草意于篆之婉转,格调简古,赵氏则稍俗也。

以抖曲笔作篆,当是己军篆书笔法的第四大特征。己军的篆书点画,也经常出现屈曲扭动者,这是他的作品具有新奇怪异风格的原因之一。扭曲状的点画,是因行笔中增加的抖曲动作所致。二李篆书强调婉而通,行笔必圆匀一致,当然就不能有幅度过大的抖动。己军的抖曲笔,使其篆书具有一种奇崛生涩之美,使观者横生一种异于二李篆书的陌生感,岂不怪哉!岂不奇乎!其所以如此用笔作篆,可能受到三方面因素之影响:一是元明以来写汉碑多作啮缺剥蚀状的一种流风;二是文人篆刻兴盛以来,仿古印故作泐蚀以追求金石气的流风;三是金石铭文因风雨侵蚀或人为损坏造成的残泐断烂所启示。己军临习汉碑,工于印章,又广见三代以来金石铭文,在这诸方面的艺术感悟中,都可能使他受到启发,并将抖曲笔融入篆书创作,刻意去追摹那种饱含金石气的篆书之美。

综合观之,己军的篆书在篆法上融古文、秦篆、汉篆、汉隶为一炉,结字纵横交错,既有小篆之婉曲,也具隶书之方折,章法行密而字疏,得汉碑之遗,用笔则杂糅篆隶、古文、草书、抖曲笔法,其形式美创造确与陈陈相因的二李小篆迥然殊异,堪称篆书史上一个奇特的品种。台湾学者傅申曾见己军篆书联,竟脱口称之为“现代书法”[18],这种“现代书法”却出自三百多年前一个布衣书家之手,亦足见其篆书之异于正统而多出新理异态。故对己军篆书风格之概括,与其说是草篆,倒不如以奇篆称之更为贴切。

可是己军殁后,其篆书给予后世之影响甚微,师摹其篆书者亦极少,比较突出的只有晚清扬州书家张镠①张镠(1769-1821),字子贞,号老薑,一号井南居士,江苏江都人。工篆隶,善画山水,兼长篆刻。性懒不修边幅,不饮酒而尝以诗代酒,每多佳句。著有《井南老屋集》、《求当斋集》等。命运多舛,不求闻达而穷老以终。。有人认为,“扬州八怪”的书法影响不大,在于这批艺术家大多只是地方名家,社会地位不高,这种看法有失偏颇,因为艺术之真价绝不以在朝在野,或以地位高下为分别,同样是布衣书家的邓石如,其篆书对后世影响之大实可与己军形成鲜明对比,便是明证。己军篆书影响不大,其原因当有二:一是他的作品传世较少,不具备后人广泛参考学习的条件,但这不是主要原因;二是他的篆书风格过奇过异,杂糅多方,这种风格的篆书,对书写者技法素养要求较高,故后世罕有步其轨辙者,亦非怪事。

活动于雍、乾时期的己军,其篆书之新奇,可看作是时代风气与个人审美追求合力的结果。他的晚辈,活动于乾嘉时期的篆书家若段懋堂、孙渊如、钱献之、邓石如等人,或为学者,或为职业书家,正当汉学极盛之时,《说文》学亦极发达,其篆书创作无一不受这种学术风气的影响,而选择代表《说文》字头篆文风格的二李篆书为主要倾向。他的前辈,代表清初篆书最高水准的王澍,虽未逢《说文》学盛世,但在审美追求上仍是以继承二李篆书为大统的。在这前后两辈之间的己军,乾嘉《说文》学发达之前的己军,以其个性之奇,审美之奇,加以“扬州八怪”群体的交互影响,才创造出这样一个奇崛的、孤立的篆书风格,实非偶然也。

四、结 语

艺术价值的大小,绝不仅是以艺术家名气、影响的大小而决定的。衡之篆书史,己军的篆书可谓创新求奇极矣,但他在篆法、笔法上的多方杂糅,恣肆怪异,较之他同辈金农的“漆书”、郑板桥的“六分半书”都有过之而无不及,这就稍嫌拼凑造作,反伤于巧了。从正统篆书中来,未必不能出奇开新。较之己军,乾嘉篆书代表的钱坫、邓石如,前者创新在篆法,后者创新在笔法,都未曾背离当时继承二李篆书之大纛。己军背离正统,新奇过之而奇中之正太少,学之者鲜故而书学价值不甚显。故书家不论生逢何代,仍应在正统大道中去沉潜功夫,以正而奇,似奇而实正,才是遵循传统主脉的创作,才是书史上大家之书的共同特征。虽然己军之书自有己军之意义,亦不失其书史之价值,但己军之书只有其一,莫有其二可矣。

——扬州八怪书画精品展

——天津博物馆藏扬州八怪精品展

——钱坫